hweblog meinte am 2004/11/07 08:39:

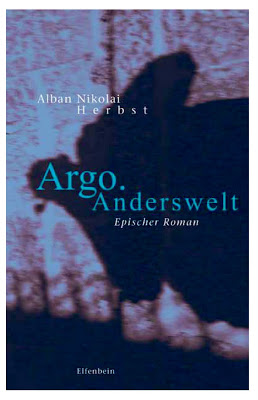

Imgrunde sollte ich in einem Roman- oder jedem sonstigen Erzähltext die Musiken dokumentieren, die bei seiner Entstehung gehört worden sind, und zwar im Buch selbst. Sie müßten da eine explizite Rolle spielen, nämlich in den jeweils zugehörigen Partien. Damit würden die Einflüsse erkennbar, die sich in Handlung, Struktur und vor allem der Syntax niedergeschlagen haben. Das wäre insofern nicht äthetisch verdoppelt, als diese Mit-„Urheber“ in der Prosa eine gleichsam handelnde Rolle hätten.Dies ist ein Teil der Poetologie, die meinem Buch zugrundliegt. Ohne die Musik, die ich gehört habe, wäre es ein anderes geworden. Also habe ich sie zu einem integralen Bestandteil des Textes gemacht. Die vielen Zitate darin sind (anders als bei den sog. Popliteraten) kein schmückendes Beiwerk, sondern haben etwas mit dem zu tun, was und wie erzählt wird. Wie das im kleineren Rahmen funktionieren kann, habe ich Anfang 1987 in meinem Song "Psychedelischer Sommer" demonstriert. Er handelt vom Sommer 1967, und Text wie Musik wimmeln von Zitaten aus jenen Songs, die damals gehört wurden. Bereits in den ersten vier Takten werden drei Songs parallel zitiert: von Baß, Gitarre und Schlagzeug. Siehe hier. Hat aber keiner gepeilt. - Das 10. Kapitel meines Romans (worin ich aus gutem Grund auf das Lied hinweise) wiederum handelt nicht nur von einer Mahler-Aufführung und von der Zerrissenheit der beiden Protagonistinnen, sondern bringt diese Zerrissenheit auch formal und sprachlich zum Ausdruck. Dies alles aber verstehen nur wenige. Die meisten lesen darüber hinweg. Vor allem die Rezensenten: die erst glauben, daß ein Autor beim Schreiben denkt, wenn er einen Verlag hat oder eine AUTORITÄT es ihnen sagt. Sollten Sie jemals anerkannt werden, dann erwähnen Sie doch bitte, daß es Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einmal eine Bremerin gab, die zwar ganz anders geschrieben hat als Sie, aber dennoch im Geiste der Musik.

http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/390800/#392581