Abermals Torik ODER Von Fratzen und Masken des Netzbetriebes. Nach einer Veranstaltung zum Netzbetrieb. Das Netz als Galle und Vorstellung im Arbeitsjournal des Freitags, dem 17. Mai 2013.

7.07 Uhr:

[Arbeitswohnung. Tschaikowski, Klavierkonzert Nr. 2 (Shura Cherkassky).

Mein Junge war bei mir und wird das auch noch die nächsten drei Tage bleiben, weil seine Mama verreist ist. Also verbrachte er den gestrigen Abend allein hier, weil ich >>>> für diese Veranstaltung engagiert war:

[Arbeitswohnung. Tschaikowski, Klavierkonzert Nr. 2 (Shura Cherkassky).

Mein Junge war bei mir und wird das auch noch die nächsten drei Tage bleiben, weil seine Mama verreist ist. Also verbrachte er den gestrigen Abend allein hier, weil ich >>>> für diese Veranstaltung engagiert war:

Die nichts war als ein kurzer Abriß der Szene durch den höchst kundigen Peter Glaser und ein paar Statements der Diskutanten Nikola Richter, Jan Kuhlbrod, sowie von mir selbst – immerhin wurde deutlich, welche verschiedenen HinSichten bestehen, auch zu erkennen daran, daß es zwischen uns Teilnehmern nach Abschluß der Veranstaltung nicht wirklich zu einem weiterführenden Gespräch kam. Das hat nicht unbedingt ideologische Gründe, die aber mitspielen mögen, sondern vor allem solche der verschiedenen Lebenswelten und, daraus resultierend, der ästhetischen Vorlieben. Es mochte allerdings auch daran gelegen haben, daß ich mit einem inneren Brass umging. Jedenfalls gab es eine wirkliche Verständigung n i c h t, und, um es kurz zu sagen, es war kein spielerischer Sex in dem Abend, also auch kein, sagen wir, pädagogischer Eros. Über Poetologie wurde so gut wir gar nicht gesprochen, die Themen rissen sich an und wurden gleich wieder verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß irgend jemand im Publikum wirklich etwas von dem Abend hatte – wenn man von dem schönen, nachher, Frühsommerhof des Brechthauses absieht; ich selbst war enttäuscht, hab aber Geld verdient. Lieber verdient' ich's, wenn sich Schönheit und Erkentnis begeben.

Doch ich war auf Streit gebürstet – eigentlich, und kämpfte damit, meine Aggressivität im Griff zu behalten und so zu tun, als hätte ich den ganzen Tag über nichts getan, als Kreide zu schlucken. Also blieb ich Mutterziege. Es waren ja auch nicht wirklich Zicklein da, deren Verzehr einen Wolf hätte gelockt. Und für den Streit, der anstand, war es der falsche Ort. Denn alle, außer mir, waren wirklich sympathisch und lecker die Biere. Am nächsten war mir der sehr informierte Peter Glaser. Da sprang was über, glaube ich.

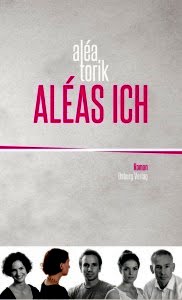

Aber ich hätte mich eigentlich - wahrscheinlich: das ist das Problem – entschuldigen müssen. Bei Aléa Torik nämlich, die wegen der >>>> neuerlichen Auseinandersetzung beim Bücherblogger hergekommen war, in der ich >>>> auf einen vermeintlichen Text Toriks wie ein pavlovscher Hund angesprungen war, so daß ich, unterm Strich, aus Verletztheit >>>> unfair wurde.

DAS NETZ ALS GALLE UND VERSTELLUNG

Aber ich hätte mich eigentlich - wahrscheinlich: das ist das Problem – entschuldigen müssen. Bei Aléa Torik nämlich, die wegen der >>>> neuerlichen Auseinandersetzung beim Bücherblogger hergekommen war, in der ich >>>> auf einen vermeintlichen Text Toriks wie ein pavlovscher Hund angesprungen war, so daß ich, unterm Strich, aus Verletztheit >>>> unfair wurde.

also:

Über einen, sagen wir, Mediator waren unsere Einlassungen hin- und hergegangen, weshalb sich Torik genötigt sah, mir persönlich zu versichern, ihre Einlassung beim Bücherblogger sei gar nicht die ihre, sondern >>>> dieser Text sei von jemandem verfaßt worden, der ihre Identität nur benutzt habe. Torik vermutete den Bücherblogger selbst dahinter. Was ich nicht glauben mag. Aber das genau ist ein Problem des Netzes – auf das ich während der harmlos enzyklopädischen Einleitung des Abends einzugehen versuchte, ohne daß das aber einen Reflex hatte – , daß seine Fiktivität bewußt mißbraucht werden kann, um Einzelnen zu schaden. Im normalen Rechtsleben liefe das unter Leumundschädigung, übler Nachrede usw. und wäre nicht ohne Grund strafrechtsrelevant, zumal es in diesem Fall eine besonders leicht zu bewerkstelligende Intrige wäre, weil ihr Opfer durchaus nicht das ist, was man einen Sympathieträger nennt; eher im Gegenteil. Torik hat zu viele Begehrnisse gereizt, hat zudem einen für Männer „verbotenen“ Bereich okkupiert und dies offensichtlich auch auf private Korrespondenzen übertragen – für einen Schriftsteller, der eine Figur entwickelt, und zwar so weitgehend, daß er sich mit ihr in möglichst jedem Lebensbelang identifiziert, damit nämlich die Rollenprosa die Distanz verliert und die Figur so tief empfunden, wie nur irgend möglich, ausgestaltet werden kann, ist das fast unumgänglich, will er denn, was ihm zur Verfügung steht, nutzen. Und das ist heutzutage das Netz. Damit ist Torik zugleich Exempel und Spiegel von Vorgängen, die etwa für Chats längst bekannt sind. Genau das wird von seiner Literatur gespiegelt. Realität und Fiktion legen sich aufeinander.

Torik ist dies erstaunlich gelungen: Selbst ich war schwer in die junge kluge Rumänin verliebt, und >>>> als ich sie dann leiblich traf, blieb mir nichts, als über mein eigenes Begehren aufzulachen und die ganze Sache schrecklich komisch zu finden: die Wünsche beim Schwanz packen hat André Heller das in seinem berühmten Wienerlied genannt. Dieser jung wirkende, aber tatsächlich nicht mehr junge Schriftsteller hatte an dem meinen fürtrefflichst gezogen, ihn wirklich lang- und dünngezogen; und ich war nicht der einzige gewesen. Andre nahmen ihm das übel, anstelle auf sich selbst zurückzusehen und die Sache mit einem bewundernsvollen Dummgelaufen abzutun und sie schließlich zu genießen. Nein, nun ging die Moralität los und zieht bis heute - und nunmehr jeder sich selbst - an den Schwänzen immer weiter, die also sogar bei den Frauen furchtbar zwirnig geworden sein müssen, die sowas gar nicht haben. Imgrunde, wenn es gut gelaufen wäre, hätte, nachdem die Fiktion platzte, ein allgemeines Gelächter losgehen können, unsers, über uns selbst, und für die konsequente Schöpfung ihrer Figur hätte Torik wenigstens einen Literaturpreis verdient, und immer noch lachend hätten wir ihr applaudiert. Aber wir, ich schließe mich ein, ertragen so sehr schlecht die Wahrheit über uns selbst; genau deshalb legen wir derart viel Wert auf Moral.

Ich kann es nur wiederholen: Gute Künstler sind nicht notwendigerweise gute Menschen, und große Künstler sind das sogar selten; meist sind es ziemliche Arschlöcher, ja sie können widerlich sein. Was sie uns aber schenken, auf der anderen Seite, sollte großherzig machen. Zudem dürfen wir nicht vergessen, daß sie nicht selten in notwendigerweise wahnhaften Systemen leben, an ihre – moralisch gesprochen – Lügen nämlich so sehr glauben müssen, daß sie, die Lügen, die Chance bekommen, Realität zu werden und damit n i c h t mehr Lüge zu sein. Man kann überdies beobachten, daß die Schöpfungskraft von Künstlern nachläßt, wird der moralische Anspruch sehr groß. Das bedeutet nun nicht, daß ein Künstler außerhalb der gesellschaftlichen Rechtsnormen leben dürfte; nein, das darf er nicht, er muß es aber dennoch tun und also die Konsequenzen tragen, gar keine Frage. In Sachen Kunst gilt auch für unsere Beurteilung und vor allem für unsere Erfahrung insgesamt etwas anderes. Keiner von uns könnte sonst Goethen noch etwas abgewinnen, der nicht nur in Sachen Kleist, sondern vor allem auch Schubert die schwerste Schuld, im letztren Fall der Ignoranz, im ersten mit voller Wegdrängungsabsicht, auf sich geladen hat – um von dem entsetzlichen Louis-Ferdinand Céline und dem miesen Richard Wagner zu schweigen; und was sagen die Moralisten zu Gesualdo? was zu den Crack- und Heroin- und, na sowieso, Koksdealern der populären Musik? Macht Polanskis angeblicher Jugendmißbrauch einen einzigen seiner Filme schwächer? Die verdienen unsere Achtung, egal, ob wir sein Sexualgebaren goutieren - abgesehen davon, daß sich gerade im Sexuellen die Moral immer sehr schnell ändert und demokratisch errungene Gesetze notwendigerweise schon veraltet sind, wenn sie ratifiziert werden. Schreiend komisch etwa der Sexualunterricht, der von Leuten gegeben wird, die nicht ein Achtel dessen kennen, was heute bereits Zehnjährige zu sehen bekamen und längst verarbeitet haben; nachgerade gesund, wie die damit umgehen, anders als die kränkliche Verklemmtheit ihrer „Aufklärer“.

Das Netz als Galle und Verstellung. Hier erhebt sich jetzt – Teufelsfuß der Demokratie – das innere Kleinbürgertum, das wir alle in uns tragen, über jegliches, was anders ist als wir selbst. Auch das ist eine Form des Rassismus, ein Innen-Rassismus, gerade in einer Zeit, in der Außenseitertum als unangebracht gilt, vielmehr Anpassung und glatte Verdienstorientierung zur Maxime des Daseins wurde oder aber, dagegen opponierend, dennoch die Vorstellung grassiert, daß alle Menschen gleich seien und sich also gleich verhalten müßten. Man kann sagen, daß Torik ein Aufklärer ist, so, wie de Sade Aufklärer war, ja es ist sogar einiges von Swift in Toriks reizvollem Mädchen, das aber den armen Gulliver sich an die – die linke, glaub ich, war's – Brustwarze setzt, woraufhin er zappelt und sich an den riesigen Haaren, die da sprießen, festzuhalten versucht, um nicht hinabzustürzen - wir sind die Liliputaner, nicht er ist's, den sein Brobdingnag allein in unsern Augen unansehnlich macht, nicht etwa in denen solcher, die von gleicher Größe sind. Übrigens fehlt diese Szene in den meisten gängigen Ausgaben von Swifts meisterhaftem Werk: auch das ein Ergebnis von „Moral“. Bei Torik fühlen wir uns betrogen, weil wir betrogen sind; aber die Gründe dafür liegen nicht in ihr, sondern in uns selbst.

Es ist bekannt, daß auch ich gegenüber Torik Vorbehalte habe, ebenfalls moralische. Sie haben aber nichts mit meiner Einschätzung des Werkes zu tun – zu dem Toriks Weblog unablösbar gehört; ja dieses Weblog ist die Kunst, viel mehr wahrscheinlich, als es die Bücher sind. Was ich indes nicht beurteilen kann, weil ich sie – aus privaten moralischen Gründen Abstand nehmend – nicht gelesen habe. Nichts von dem, was Torik literarisch tat, halte ich für verwerflich. Ich wurde gallig, wo die Person, nämlich n i c h t Torik, erschien, Torik dann aber urteilen ließ, und zwar über einen meiner Gäste auf einem Fest, zu dem die Person hinter Torik mit eingeladen war. Das ist aber immer noch kein literarisches Urteil; literarisch war selbst da Toriks Haltung konsequent. Ich hätte mich persönlich auch nicht mit Céline umgeben, übrigens auch nicht mit Aragon, obwohl ich dessen Werk so liebe.

Torik hat Gefühle erzeugt, lange Zeit solche der Mitliebe mit ihr; erzeugt wurden sie aber - ob im Weblog, ob in privaten Emails - als literarische Inszenierungen, in die wir hineingezogen wurden: Wir wurden zu Teilen eines höchst realistischen Romans. Torik hat zwischen privat und Werk nicht getrennt, hat sich unseren Trennungen verweigert. Das macht uns sauer, weil es eine unserer Grundsicherheiten infrage stellt: die Verläßlichkeit von Informationen; mit anderen Worten: unser Glaube wird bloßgelegt, daß es nämlich ein Glaube i s t, aufgrund dessen wir handeln und fühlen, aber a l s Glaube brüchigster Boden. Genau das ist Toriks Projekt gewesen – ein scharfes, man kann auch sagen: nihilistisches, eine Fratze, die hinter dem hübschen Gesicht der jungen, wachen, intelligenten, gebildeten und obendrein schönen Aléa zum Vorschein kommt, und nicht nur das, sondern die Zähne, die dieses Gesicht hat, beißen höchst empfindlich zu – und offenbar sehr tief. So hat Aléa Torik den Realismus ins Netz geholt, hat uns unsere Illusionen zerrissen, ja man könnte sogar denken: hat sie verhöhnt. Das ist nicht schön. Das fühlt sich sogar scheiße an. Aber ist in der Kunst nicht neu, sondern, spätestens seit Lautréamont, ein moderner geradezu Standard. Den hat Torik neu belebt. In Zeiten, in denen Paul Coelho für einen Dichter gilt, ist das natürlich skandalös. Das will das cleane Bewußtsein nicht haben, das ja schon genug mit anderen Verdrängungen zu tun hat: Geht noch einer wegen Guantánamo auf die Straße? Nein, Obama bleibt trotz seines Nichthandelns Sympathieträger, da darf man foltern wie man will (zu foltern heißt: jemandem die Fingernägel herausreißen, jemandem die Schamlippen abschneiden usw.; das Wort „foltern“ ist längst harmlos geworden; man muß, was im Namen der „Demokratie“ getan wird und was wir alle Tag für Tag mitverantworten, benennen). Sind die Proteste gegen die völkerrechtswidrigen Aktionen in Afghanistan tatsächlich noch Proteste oder ergehen sie sich selbst, wichsend, an ihrem Gutmenschsein? Ist man, um wirkliches Unrecht abzuwehren, auch zum gewaltsamen Widerstand bereit, wie das die badische Verfassung vorsieht – ein Ergebnis der Revolution von 1848? Es ist objektiv schwierig, mit der Tatsache zu leben, daß unsere Mundproteste gegen was auch immer überhaupt nichts nutzen. Und wie steht es um die Viehtransporte, wie um die Abschiebepraxis mit Asylbewerbern, wie um die unsere Straßenraine zunehmend säumenden Obdachlosen? Wohin wir gucken, wir müssen verdrängen. Auch ich. Also wird der Ruf nach moralisch Einwandfreiem wenigstens im kommunikativen Umgang ganz besonders laut. Das läßt sich alles nachvollziehen. Aber Torik, die Künstlerin, zeigt uns, wie hohl das letztlich ist. Übrigens muß sie das gar nicht beabsichtigt haben. Sie kann einfach nur beabsichtigt haben, mit einer Eulenspiegelei Karriere zu machen. Will sagen: Ihre Intention ist uninteressant und wird spätestens dann überhaupt nichts mehr zählen, wenn es ihren Schöpfer nicht mehr gibt, weil er den Weg alles Irdischen zuende gegangen; die „Absicht“ wird dann so wenig zählen wie Richard Wagners Machtwille, wie Célines Völkervernichtungswille, wie Gesualdos mörderischen Eifersuchtsakte, wie Picassos Anschleimereien, wie Aragons Elogen auf die Moskauer Prozesse. Ich könnte auch Heutige nennen, die mir einst nah waren, lasse das aber klugerweise sein. Kurz: Wir müssen Aléa Torik nicht mögen, können sie sogar widerlich finden; ihrer literarischen Leistung tut das keinen Abbruch. Man distanziert sich, wenn einem eine Person nicht liegt; man schreibt dann nicht mehr über sie, meinetwegen, jedenfalls, wenn man mit diesem Metier nichts zu tun hat. Hat man es aber, ist allein - und das aber unbedingt und gegen jede Antipathie - das Werk in Augenschein zu nehmen und die Person davon auszuklammern. Denn nur das Werk spricht zu uns. In Aléa Toriks Fall ist aber a l l e s Werk, was sie ist, jeder veröffentlichte Text, private Email, jede sonstige Verlautbarung. Dies ist auch der Grund dafür, daß ich mich weigere, von ihrem Urheber auch nur den Namen zu nennen; er ist so gleichgültig wie der Name meines Bäckers für die Brötchen, die ich esse. Ich werde weiterhin, wenn ich von Torik spreche, n u r von Torik sprechen und nicht mit dem Besser- und Bescheidwissen daherkommen, daß ich „die Wahrheit“ kennte und sie nun ausposaunen muß, indem ich ein Pseudonym „aufdecke“; ich stecke meine Nase auch nicht in die getragenen Slips von Leuten, die nichts mit mir zu schaffen haben; eigentlich auch nicht in die der mir Nahen.

Aléa Torik hat sich meine bleibende Feindschaft zugezogen, weil sie einen meiner Gäste diskriminiert hat; ich habe seinerzeit einiges dazu geschrieben. Normalerweise hätte ich ihr dafür das Nasenbein gebrochen, aber man schlägt halt keine Frauen, jedenfalls nicht dann, wenn sie nicht drum bitten, und selbst aber, wenn ich es gewollt hätte, wäre ja die Frau physisch gar nicht belangbar gewesen, indessen der Mann, d e r da war, es nicht war, der sich geäußert hatte. Verzwickte Situation, aber, so witzig sie zu meinem und meines Gastes Nachteil auch war, für die vorliegende Diskussion ist alledies uninteressant.

Und jetzt schreibt also jemand unter Aléa Toriks Namen etwas, das mich gegen sie erneut in Harnisch brachte, ohne daß aber tatsächlich sie geschrieben hätte. Schlimm ist daran nicht mein Konflikt und auch nicht, daß ich mich nun entschuldigen muß, sondern die hinter dem Vorgang brodelnde Hetzgesinnung. Zur „Causa Torik“ hatte ich mich nicht mehr äußern wollen; jetzt bin ich genötigt worden, es anders zu halten. Und keiner, wahrscheinlich, weiß mehr genau, wer welchen Text warum publiziert. Was bleibt, ist die Wunde, die Torik uns nicht geschlagen hat, nein, sie hat nur den Verband abgewickelt, damit wir druntergucken und erkennen können, in welch schlechtem Zustand sich die Wunde befindet – welche Medikamente wir zur Betäubung auch einnehmen mögen. Erkennen aber wollen wir nicht. Denn diese Wunde sind wir selbst.

Über einen, sagen wir, Mediator waren unsere Einlassungen hin- und hergegangen, weshalb sich Torik genötigt sah, mir persönlich zu versichern, ihre Einlassung beim Bücherblogger sei gar nicht die ihre, sondern >>>> dieser Text sei von jemandem verfaßt worden, der ihre Identität nur benutzt habe. Torik vermutete den Bücherblogger selbst dahinter. Was ich nicht glauben mag. Aber das genau ist ein Problem des Netzes – auf das ich während der harmlos enzyklopädischen Einleitung des Abends einzugehen versuchte, ohne daß das aber einen Reflex hatte – , daß seine Fiktivität bewußt mißbraucht werden kann, um Einzelnen zu schaden. Im normalen Rechtsleben liefe das unter Leumundschädigung, übler Nachrede usw. und wäre nicht ohne Grund strafrechtsrelevant, zumal es in diesem Fall eine besonders leicht zu bewerkstelligende Intrige wäre, weil ihr Opfer durchaus nicht das ist, was man einen Sympathieträger nennt; eher im Gegenteil. Torik hat zu viele Begehrnisse gereizt, hat zudem einen für Männer „verbotenen“ Bereich okkupiert und dies offensichtlich auch auf private Korrespondenzen übertragen – für einen Schriftsteller, der eine Figur entwickelt, und zwar so weitgehend, daß er sich mit ihr in möglichst jedem Lebensbelang identifiziert, damit nämlich die Rollenprosa die Distanz verliert und die Figur so tief empfunden, wie nur irgend möglich, ausgestaltet werden kann, ist das fast unumgänglich, will er denn, was ihm zur Verfügung steht, nutzen. Und das ist heutzutage das Netz. Damit ist Torik zugleich Exempel und Spiegel von Vorgängen, die etwa für Chats längst bekannt sind. Genau das wird von seiner Literatur gespiegelt. Realität und Fiktion legen sich aufeinander.

Torik ist dies erstaunlich gelungen: Selbst ich war schwer in die junge kluge Rumänin verliebt, und >>>> als ich sie dann leiblich traf, blieb mir nichts, als über mein eigenes Begehren aufzulachen und die ganze Sache schrecklich komisch zu finden: die Wünsche beim Schwanz packen hat André Heller das in seinem berühmten Wienerlied genannt. Dieser jung wirkende, aber tatsächlich nicht mehr junge Schriftsteller hatte an dem meinen fürtrefflichst gezogen, ihn wirklich lang- und dünngezogen; und ich war nicht der einzige gewesen. Andre nahmen ihm das übel, anstelle auf sich selbst zurückzusehen und die Sache mit einem bewundernsvollen Dummgelaufen abzutun und sie schließlich zu genießen. Nein, nun ging die Moralität los und zieht bis heute - und nunmehr jeder sich selbst - an den Schwänzen immer weiter, die also sogar bei den Frauen furchtbar zwirnig geworden sein müssen, die sowas gar nicht haben. Imgrunde, wenn es gut gelaufen wäre, hätte, nachdem die Fiktion platzte, ein allgemeines Gelächter losgehen können, unsers, über uns selbst, und für die konsequente Schöpfung ihrer Figur hätte Torik wenigstens einen Literaturpreis verdient, und immer noch lachend hätten wir ihr applaudiert. Aber wir, ich schließe mich ein, ertragen so sehr schlecht die Wahrheit über uns selbst; genau deshalb legen wir derart viel Wert auf Moral.

Ich kann es nur wiederholen: Gute Künstler sind nicht notwendigerweise gute Menschen, und große Künstler sind das sogar selten; meist sind es ziemliche Arschlöcher, ja sie können widerlich sein. Was sie uns aber schenken, auf der anderen Seite, sollte großherzig machen. Zudem dürfen wir nicht vergessen, daß sie nicht selten in notwendigerweise wahnhaften Systemen leben, an ihre – moralisch gesprochen – Lügen nämlich so sehr glauben müssen, daß sie, die Lügen, die Chance bekommen, Realität zu werden und damit n i c h t mehr Lüge zu sein. Man kann überdies beobachten, daß die Schöpfungskraft von Künstlern nachläßt, wird der moralische Anspruch sehr groß. Das bedeutet nun nicht, daß ein Künstler außerhalb der gesellschaftlichen Rechtsnormen leben dürfte; nein, das darf er nicht, er muß es aber dennoch tun und also die Konsequenzen tragen, gar keine Frage. In Sachen Kunst gilt auch für unsere Beurteilung und vor allem für unsere Erfahrung insgesamt etwas anderes. Keiner von uns könnte sonst Goethen noch etwas abgewinnen, der nicht nur in Sachen Kleist, sondern vor allem auch Schubert die schwerste Schuld, im letztren Fall der Ignoranz, im ersten mit voller Wegdrängungsabsicht, auf sich geladen hat – um von dem entsetzlichen Louis-Ferdinand Céline und dem miesen Richard Wagner zu schweigen; und was sagen die Moralisten zu Gesualdo? was zu den Crack- und Heroin- und, na sowieso, Koksdealern der populären Musik? Macht Polanskis angeblicher Jugendmißbrauch einen einzigen seiner Filme schwächer? Die verdienen unsere Achtung, egal, ob wir sein Sexualgebaren goutieren - abgesehen davon, daß sich gerade im Sexuellen die Moral immer sehr schnell ändert und demokratisch errungene Gesetze notwendigerweise schon veraltet sind, wenn sie ratifiziert werden. Schreiend komisch etwa der Sexualunterricht, der von Leuten gegeben wird, die nicht ein Achtel dessen kennen, was heute bereits Zehnjährige zu sehen bekamen und längst verarbeitet haben; nachgerade gesund, wie die damit umgehen, anders als die kränkliche Verklemmtheit ihrer „Aufklärer“.

Das Netz als Galle und Verstellung. Hier erhebt sich jetzt – Teufelsfuß der Demokratie – das innere Kleinbürgertum, das wir alle in uns tragen, über jegliches, was anders ist als wir selbst. Auch das ist eine Form des Rassismus, ein Innen-Rassismus, gerade in einer Zeit, in der Außenseitertum als unangebracht gilt, vielmehr Anpassung und glatte Verdienstorientierung zur Maxime des Daseins wurde oder aber, dagegen opponierend, dennoch die Vorstellung grassiert, daß alle Menschen gleich seien und sich also gleich verhalten müßten. Man kann sagen, daß Torik ein Aufklärer ist, so, wie de Sade Aufklärer war, ja es ist sogar einiges von Swift in Toriks reizvollem Mädchen, das aber den armen Gulliver sich an die – die linke, glaub ich, war's – Brustwarze setzt, woraufhin er zappelt und sich an den riesigen Haaren, die da sprießen, festzuhalten versucht, um nicht hinabzustürzen - wir sind die Liliputaner, nicht er ist's, den sein Brobdingnag allein in unsern Augen unansehnlich macht, nicht etwa in denen solcher, die von gleicher Größe sind. Übrigens fehlt diese Szene in den meisten gängigen Ausgaben von Swifts meisterhaftem Werk: auch das ein Ergebnis von „Moral“. Bei Torik fühlen wir uns betrogen, weil wir betrogen sind; aber die Gründe dafür liegen nicht in ihr, sondern in uns selbst.

Es ist bekannt, daß auch ich gegenüber Torik Vorbehalte habe, ebenfalls moralische. Sie haben aber nichts mit meiner Einschätzung des Werkes zu tun – zu dem Toriks Weblog unablösbar gehört; ja dieses Weblog ist die Kunst, viel mehr wahrscheinlich, als es die Bücher sind. Was ich indes nicht beurteilen kann, weil ich sie – aus privaten moralischen Gründen Abstand nehmend – nicht gelesen habe. Nichts von dem, was Torik literarisch tat, halte ich für verwerflich. Ich wurde gallig, wo die Person, nämlich n i c h t Torik, erschien, Torik dann aber urteilen ließ, und zwar über einen meiner Gäste auf einem Fest, zu dem die Person hinter Torik mit eingeladen war. Das ist aber immer noch kein literarisches Urteil; literarisch war selbst da Toriks Haltung konsequent. Ich hätte mich persönlich auch nicht mit Céline umgeben, übrigens auch nicht mit Aragon, obwohl ich dessen Werk so liebe.

Torik hat Gefühle erzeugt, lange Zeit solche der Mitliebe mit ihr; erzeugt wurden sie aber - ob im Weblog, ob in privaten Emails - als literarische Inszenierungen, in die wir hineingezogen wurden: Wir wurden zu Teilen eines höchst realistischen Romans. Torik hat zwischen privat und Werk nicht getrennt, hat sich unseren Trennungen verweigert. Das macht uns sauer, weil es eine unserer Grundsicherheiten infrage stellt: die Verläßlichkeit von Informationen; mit anderen Worten: unser Glaube wird bloßgelegt, daß es nämlich ein Glaube i s t, aufgrund dessen wir handeln und fühlen, aber a l s Glaube brüchigster Boden. Genau das ist Toriks Projekt gewesen – ein scharfes, man kann auch sagen: nihilistisches, eine Fratze, die hinter dem hübschen Gesicht der jungen, wachen, intelligenten, gebildeten und obendrein schönen Aléa zum Vorschein kommt, und nicht nur das, sondern die Zähne, die dieses Gesicht hat, beißen höchst empfindlich zu – und offenbar sehr tief. So hat Aléa Torik den Realismus ins Netz geholt, hat uns unsere Illusionen zerrissen, ja man könnte sogar denken: hat sie verhöhnt. Das ist nicht schön. Das fühlt sich sogar scheiße an. Aber ist in der Kunst nicht neu, sondern, spätestens seit Lautréamont, ein moderner geradezu Standard. Den hat Torik neu belebt. In Zeiten, in denen Paul Coelho für einen Dichter gilt, ist das natürlich skandalös. Das will das cleane Bewußtsein nicht haben, das ja schon genug mit anderen Verdrängungen zu tun hat: Geht noch einer wegen Guantánamo auf die Straße? Nein, Obama bleibt trotz seines Nichthandelns Sympathieträger, da darf man foltern wie man will (zu foltern heißt: jemandem die Fingernägel herausreißen, jemandem die Schamlippen abschneiden usw.; das Wort „foltern“ ist längst harmlos geworden; man muß, was im Namen der „Demokratie“ getan wird und was wir alle Tag für Tag mitverantworten, benennen). Sind die Proteste gegen die völkerrechtswidrigen Aktionen in Afghanistan tatsächlich noch Proteste oder ergehen sie sich selbst, wichsend, an ihrem Gutmenschsein? Ist man, um wirkliches Unrecht abzuwehren, auch zum gewaltsamen Widerstand bereit, wie das die badische Verfassung vorsieht – ein Ergebnis der Revolution von 1848? Es ist objektiv schwierig, mit der Tatsache zu leben, daß unsere Mundproteste gegen was auch immer überhaupt nichts nutzen. Und wie steht es um die Viehtransporte, wie um die Abschiebepraxis mit Asylbewerbern, wie um die unsere Straßenraine zunehmend säumenden Obdachlosen? Wohin wir gucken, wir müssen verdrängen. Auch ich. Also wird der Ruf nach moralisch Einwandfreiem wenigstens im kommunikativen Umgang ganz besonders laut. Das läßt sich alles nachvollziehen. Aber Torik, die Künstlerin, zeigt uns, wie hohl das letztlich ist. Übrigens muß sie das gar nicht beabsichtigt haben. Sie kann einfach nur beabsichtigt haben, mit einer Eulenspiegelei Karriere zu machen. Will sagen: Ihre Intention ist uninteressant und wird spätestens dann überhaupt nichts mehr zählen, wenn es ihren Schöpfer nicht mehr gibt, weil er den Weg alles Irdischen zuende gegangen; die „Absicht“ wird dann so wenig zählen wie Richard Wagners Machtwille, wie Célines Völkervernichtungswille, wie Gesualdos mörderischen Eifersuchtsakte, wie Picassos Anschleimereien, wie Aragons Elogen auf die Moskauer Prozesse. Ich könnte auch Heutige nennen, die mir einst nah waren, lasse das aber klugerweise sein. Kurz: Wir müssen Aléa Torik nicht mögen, können sie sogar widerlich finden; ihrer literarischen Leistung tut das keinen Abbruch. Man distanziert sich, wenn einem eine Person nicht liegt; man schreibt dann nicht mehr über sie, meinetwegen, jedenfalls, wenn man mit diesem Metier nichts zu tun hat. Hat man es aber, ist allein - und das aber unbedingt und gegen jede Antipathie - das Werk in Augenschein zu nehmen und die Person davon auszuklammern. Denn nur das Werk spricht zu uns. In Aléa Toriks Fall ist aber a l l e s Werk, was sie ist, jeder veröffentlichte Text, private Email, jede sonstige Verlautbarung. Dies ist auch der Grund dafür, daß ich mich weigere, von ihrem Urheber auch nur den Namen zu nennen; er ist so gleichgültig wie der Name meines Bäckers für die Brötchen, die ich esse. Ich werde weiterhin, wenn ich von Torik spreche, n u r von Torik sprechen und nicht mit dem Besser- und Bescheidwissen daherkommen, daß ich „die Wahrheit“ kennte und sie nun ausposaunen muß, indem ich ein Pseudonym „aufdecke“; ich stecke meine Nase auch nicht in die getragenen Slips von Leuten, die nichts mit mir zu schaffen haben; eigentlich auch nicht in die der mir Nahen.

Aléa Torik hat sich meine bleibende Feindschaft zugezogen, weil sie einen meiner Gäste diskriminiert hat; ich habe seinerzeit einiges dazu geschrieben. Normalerweise hätte ich ihr dafür das Nasenbein gebrochen, aber man schlägt halt keine Frauen, jedenfalls nicht dann, wenn sie nicht drum bitten, und selbst aber, wenn ich es gewollt hätte, wäre ja die Frau physisch gar nicht belangbar gewesen, indessen der Mann, d e r da war, es nicht war, der sich geäußert hatte. Verzwickte Situation, aber, so witzig sie zu meinem und meines Gastes Nachteil auch war, für die vorliegende Diskussion ist alledies uninteressant.

Und jetzt schreibt also jemand unter Aléa Toriks Namen etwas, das mich gegen sie erneut in Harnisch brachte, ohne daß aber tatsächlich sie geschrieben hätte. Schlimm ist daran nicht mein Konflikt und auch nicht, daß ich mich nun entschuldigen muß, sondern die hinter dem Vorgang brodelnde Hetzgesinnung. Zur „Causa Torik“ hatte ich mich nicht mehr äußern wollen; jetzt bin ich genötigt worden, es anders zu halten. Und keiner, wahrscheinlich, weiß mehr genau, wer welchen Text warum publiziert. Was bleibt, ist die Wunde, die Torik uns nicht geschlagen hat, nein, sie hat nur den Verband abgewickelt, damit wir druntergucken und erkennen können, in welch schlechtem Zustand sich die Wunde befindet – welche Medikamente wir zur Betäubung auch einnehmen mögen. Erkennen aber wollen wir nicht. Denn diese Wunde sind wir selbst.

12.25 Uhr:

Die Diskussion in Sachen Torik ist wieder im Gang; zwischendurch erfuhr ich, daß ihr Verlag unterdessen verkauft worden ist. Parallel kamen der Titelentwurf von >>>> etkBooks und das nächste Lektorat zum Giacomo Joyce von >>>> Parallalie, und über dem Netzgeschreibe ist mir der Rhabarber verkocht und angesetzt. Schade. Ich glaub, ich leg mich mal schlafen, bis mein Junge aus der Schule kommt. Dann werd ich mich mit den GEMA-Meldungen zum Gerichtsvollzieher-Hörstück herumschlagen, weil das Meldeprogramm sich bei mir nach wie vor nicht installieren läßt. Welch ein ärgerliches Kleinzeug. Und ich muß meinen Whisky bestellen. Eigentlich ist das sogar vordringlich. Und es geht jetzt schon um die Vorbereitungen zur Frankfurter Buchmesse.

Die Diskussion in Sachen Torik ist wieder im Gang; zwischendurch erfuhr ich, daß ihr Verlag unterdessen verkauft worden ist. Parallel kamen der Titelentwurf von >>>> etkBooks und das nächste Lektorat zum Giacomo Joyce von >>>> Parallalie, und über dem Netzgeschreibe ist mir der Rhabarber verkocht und angesetzt. Schade. Ich glaub, ich leg mich mal schlafen, bis mein Junge aus der Schule kommt. Dann werd ich mich mit den GEMA-Meldungen zum Gerichtsvollzieher-Hörstück herumschlagen, weil das Meldeprogramm sich bei mir nach wie vor nicht installieren läßt. Welch ein ärgerliches Kleinzeug. Und ich muß meinen Whisky bestellen. Eigentlich ist das sogar vordringlich. Und es geht jetzt schon um die Vorbereitungen zur Frankfurter Buchmesse.

albannikolaiherbst - Freitag, 17. Mai 2013, 12:30- Rubrik: Arbeitsjournal

Trackback URL:

http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/404099795/modTrackback