„Diktatur der (Massen)Meinung“. DER ENTGEGNUNGEN ERSTER TEIL. Im Arbeitsjournal der ersten halben Mittwochsnacht des 10. Februars 2016.

[Roter Tisch, 9.30 Uhr

Erst aber nachts eingestellt]

Das ist geradezu unheimlich.

Ciane, SMS

Treffender läßt sich nicht formulieren, was in den letzten beiden Tagen >>>> hier in Der Dschungel, aber kurz auch >>>> bei amazon abging; die hämische Leser„meinung“ wurde unterdessen gelöscht, typischerweise >>>> gleich mir angelastet, diese Löschung vorgenommen zu haben. Was, wie ich drauf auch geantwortet habe, gar nicht geht; nicht einmal der Verlag könnte so etwas bewirken. Statt dessen, wie ich heute früh einer befreundeten Vertriebsfrau schrieb:

Es kamen dem "Rezensenten" offenbar zu viele Gegenkommentare, und er begriff sein Eigentor, drehte es dann in Der Dschungel in ein Tor gegen mich um, indem er behauptete, ich selbst hätte den Leserkommentar gelöscht. Auch wenn das offensichtlicher Unfug ist, bleibt von sowas immer etwas hängen.

Genauso wird momentan agiert; es sind gezielte Denunziationen. Ich bin sie seit Jahren gewöhnt (was den Umgang damit nicht leichter, eher noch schwieriger und belastender macht).

Ich habe mich jetzt drangesetzt, einen Text über „Meinungen“ (fast immer anonyme, klar) als neue Verkaufstools zu schreiben; letztlich zeigt sich die „Stimmung“ am Markt auf diese Weise selbst; ökonomietheoretisch: Die Konsumenten ersparen den Firmen die Kosten für Erhebungen über ihr Kaufverhalten, erleichtern ihnen also die Anstrengung des Kalkulierens. Eigentlich ist das spannend, diese sich mehr und mehr perfektionierende Festsetzung des Kapitalismus zu beobachten, wär man halt nicht grad Kollateralopfer selbst. Die „Quote“, auf die die Öffentlichen Sendeanstalten so starren, ist unterdessen in die Köpfe der Leute gepflanzt: selbst (oder sogar gerade) jener, die sich „fortschrittlich“ dünken.

Es geht hier also um ein zutiefst politisches Geschehen. Das Buch selbst ist nur ein Anlaß.

ANH

[Im Landhaus, 23.45 Uhr])

Genauso wird momentan agiert; es sind gezielte Denunziationen. Ich bin sie seit Jahren gewöhnt (was den Umgang damit nicht leichter, eher noch schwieriger und belastender macht).

Ich habe mich jetzt drangesetzt, einen Text über „Meinungen“ (fast immer anonyme, klar) als neue Verkaufstools zu schreiben; letztlich zeigt sich die „Stimmung“ am Markt auf diese Weise selbst; ökonomietheoretisch: Die Konsumenten ersparen den Firmen die Kosten für Erhebungen über ihr Kaufverhalten, erleichtern ihnen also die Anstrengung des Kalkulierens. Eigentlich ist das spannend, diese sich mehr und mehr perfektionierende Festsetzung des Kapitalismus zu beobachten, wär man halt nicht grad Kollateralopfer selbst. Die „Quote“, auf die die Öffentlichen Sendeanstalten so starren, ist unterdessen in die Köpfe der Leute gepflanzt: selbst (oder sogar gerade) jener, die sich „fortschrittlich“ dünken.

Es geht hier also um ein zutiefst politisches Geschehen. Das Buch selbst ist nur ein Anlaß.

Auf einem Symposion vor ein paar Jahren, auf dem es unter anderem um moralisches Handeln ging, rief Maxim Biller aus: „Was moralisch ist, fühle ich!“ Woraufhin ich entgegnete, nun ja, das fühle im Mittelwesten der USA ein jeder Weißer auch, der Schwarze für minderwertig erachte. Gefühle, gerade auch „moralische“, haben wir alle. Woher sie stammen, ist die Frage, welches ihre Gründe sind.

Wie diese Gefühle nun aber, so auch die „Meinungen“. Indem Meinung zur öffentlichen, das heißt publizierten Äußerung wird und von autoritären, bzw. machtvollen Organen getragen, wird sie in einer ganz anderen, einer gefährlicheren Weise Verkaufstool als es jemals Kritiken von Berufskritikern waren, die sich in der Kunstgeschichte doch nur ebenfalls allzuoft irrten, nicht selten zum auch existentiellen Elend der Künstler(innen). Eine Meinung zu haben, impliziert nicht das Recht zu ihrer hervorgehobenen Äußerung; hier stößt „Demokratie“ an ihre Grenzen und übertritt sie. Die nicht zu begründende und nicht begründete Meinung der Vielen, unabhängig von auch nur (Herzens)Bildung, wird zur Diktatur: Marktdiktatur.

Es ist zudem ein Irrtum anzunehmen, solche Meinungen bildeten sich „von sich aus“. Ihnen gehen Prägungen voraus, ihnen gehen Manipulationen voraus, hinter denen sehr wohl massive Interessen stehen, die wiederum diese Meinungen erst gefärbt haben. Daß in diesen Kontext der sogenannte Pop gehört, versteht sich von selbst, der die gemeinte Dynamik sogar schon in seinem Namen trägt: eine Popularität, die über das Phänomen selbst, als einer Form von Kunst und/oder Kunsthandwerk, weit hinausgeht, nämlich Lebensstil und vor allem Mode mitumfaßt und damit gleich weitere Segmente der Ökonomie finanziert. Keine noch so elitäre Kunstauffassung war jemals derart totalitär und damit doktrinär, und zwar auch dann, wenn sich die Pop-Künstler von Doktrinärem und Totalitärem gerade absetzen wollten. Im Pop wurde der Widerstand zur politischen Affirmation umgeglättet. Daß die GIs, als sie den Frauen von My Lai die Handgranaten in die Mösen preßten, dabei Bob Dylan sangen, ist „nur“ einer der perversesten Ausdrücke des von mir gemeinten Vorgangs.

Der sich seit Jahren immer wieder gegen mich formierende Unwille, der nun schon wie Haß aussieht, ist darin begründet, daß ich solche Zusammenhänge benenne. Aber die Leute sind vom Pop geprägt, er ist ihnen Heimat, und greift ihn jemand an, streicht er ihnen die Jugend durch. Das ist das eigentliche Skandalon, für das meine Arbeiten stehen, für das aber, offenbar, mehr noch meine Person steht. Dabei ist ohne das Pathos, das man mir vorwirft und das ich vertrete, diese Art Heimat selbst gar nicht möglich. Ja in jedem Fußballstadion brandet einem vor allem Pathos entgegen und johlt, wie man‘s aus den fürchterlichsten politischen Zeiten kennt. Leonard Cohen, Paolo Conte, Madonna, egal, auf welcher künstlerischen oder nur unterhaltenden Höhe, sie alle sind von Pathos extrem voll; es gab auch das harte widerständige Pathos der Stones. Nur die Literatur, sagen wir exakter: Dichtung, habe davon frei zu sein.

Und ich wiederhole mich: Es ist ein deutsches Phänomen, von jenen bewirkt und mit Tabu belegt, die selbst allen Dreck am Karren hatten, etwa Walter Jens. Deren Diktum wird bis heute treu exekutiert. Interessant auch, daß man ausgerechnet mir „Bauchnabelschau“ vorwirft und das nicht etwa durch die Personen und Themen begründet, sondern durch meinen literarischen Stil. Alles klinge immer nach mir, was, selbst wenn es wahr wäre (was es nicht ist), gegen eine Dichtung gar nichts sagte. Wir erkennen, hören wir eine Komposition, sofort, ob es Beethoven ist oder Ravel, ob Händel oder Bach, ob Mahler oder Strauss, ob eben Cohen oder Wecker oder, sagen wir, ABBA – na, bei denen wohl weniger. Und wir erkennen sofort einen Text von Kafka, Th.Mann, Pynchon, Nabokov, Broch, um von Döblin ganz zu schweigen. Eine Handschrift zu haben (maniera) ist gradezu ein Gütezeichen von Kunst gewesen, seit je, ob in der Bildenden, der Klingenden, der Erzählenden. Mir gegenüber wird es zu einem Makel verdreht – wie alles verdreht wird, nur damit ich endlich schweige, möglichst gleich ganz weg bin und nicht mehr störe. Denn wo alles sich einrichtet und ungern dran Fragen stellen lassen will, richte ich mich nicht ein, sondern setze mich aus. Gibt es einen zweiten wie mich, eine zweite, die s i c h – ohne daß eine Macht hinter ihnen stünde, sei es der SPIEGEL, sei es die FAZ, oder irgend eine andere autoritäre Sicherheit – derart beschimpfen und diskriminieren ließe, wie‘s mir nun abermals geschehen ist und geschieht – der und/oder die so etwas stehen ließe? - Ja, bisweilen lösche ich etwas, habe es gelöscht, impulsiv, bisweilen aus Wut, bisweilen aus Verzweiflung - doch im Verhältnis zu dem, was ich stehen lasse, sind das Fürzchen.

Was ich verlange, ist ja gar nicht, daß man meine Bücher mag; was ich verlange, ist die Anerkennung dessen, daß ich mein Handwerk verstehe – ob ich es für etwas einsetze, das die Leute wollen oder nicht. Denn tatsächlich will ich Pathos, ein gutes aber; es „passiert“ mir nicht.

Und dazu auch: Die Dschungel ist ein Kunstprojekt, das zugleich Zeitdokument ist: Wie hier vorgegangen wird, schreibt mit und hält fest: Material nicht nur für meine Arbeiten, sondern für künftige politische Sozialstudien auch, sicherlich ebenfalls für die psychologischen Wissenschaften. Ich muß dafür inkauf nehmen, daß mir dies alles existentiell schadet, auch meine Position in meinen Verlagen schwächt, die doch von Umsatz ebenso abhängig sind wie ich selbst es bin. Ich bin für sie ein riskanter Posten. Aber dieses Kunstprojekt ist da und zutiefst meines, und ich habe es immer politisch verstanden. Damit ist es eine, für mich, künstlerische Verpflichtung, auch wenn ich unter ihr heftig – das ist kein Gemeinplatz – leide, immer wieder, oft tagelang außer mir bin vor Verletztheit, ratlos bin gegenüber dem, was auf mich einprasselt, hilflos bin, heule, schreie, die Wände hochgehe, auch wenn ich selbst bisweilen zum Spiegel der Wut werde und dann meinerseits haßgeladen bin. All dies ist ein, und die Löwin hat mich gestern mehrmals mahnend daran erinnert, Teil meiner Künstlerexistenz, einer, die sich austragen und immer wieder ihre Form finden und in die Form zurückfinden muß.

Ich habe den Leuten überhaupt nichts getan, bin nur ich und schreibe, so gut oder schlecht ich es vermag. Hielte ich es für schlecht oder auch nur Mittelmaß, ich würde es nicht veröffentlichen. Wenn ich‘s aber veröffentliche – und auch Verlage tun es ja und gewiß nicht, weil sie sich Reichtümer versprechen –, dann aber kann ich doch auch klar sagen, daß ich es nicht für Mittelmaß halte. Was ist daran so schlimm? Jedem Autohersteller erlaubt man, seine Produkte als überragende herauszustellen, jeder Bäcker darf schreiben, hier schmeckt‘s immer lecker. Wer seine Brötchen nicht mag, muß sie ja nicht essen.

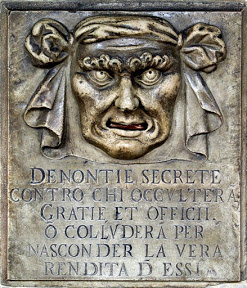

Wenn ich, übrigens, ein Buch nicht mag, dann lege ich es beiseite; warum, wenn nicht aus politischem Grund oder weil ich davon lebe, soll ich mir da die Mühe machen, meine Meinung kundzutun? Deshalb ist an solchen Meinungspublikationen tatsächlich die Motivation interessant, zumal in meinem Fall, in dem es nahezu immer auf Persönliches herausläuft. Das Irrationale daran ist interessant: daß eigentlich etwas anderes, etwas Unsichtbares verhandelt wird, das sichtbar auch nicht werden soll. Zurecht deshalb Cianes Bemerkung, das Geschehen sei unheimlich - ein Wort, das in seiner durch die Vorsilbe bezeichneten Verneinung sein Gegenteil meint. Hierzu paßt die gewählte Anonymität der Vorgänge wie die >>>> Bocca di leone an den Dogenpalast:

***

(Zweiter Teil morgen - wann aber, kann ich jetzt nicht sagen. Aus privaten Gründen, die hier nicht hingehören, habe ich heute zwar noch weitergeschrieben, aber das zu Sagende nicht zuendebringen können, und ich will es morgen noch ergänzen, ohne aber auch da absehen zu können, wieviel Zeit eine andere Verpflichtung mir dafür erlaubt.Wie diese Gefühle nun aber, so auch die „Meinungen“. Indem Meinung zur öffentlichen, das heißt publizierten Äußerung wird und von autoritären, bzw. machtvollen Organen getragen, wird sie in einer ganz anderen, einer gefährlicheren Weise Verkaufstool als es jemals Kritiken von Berufskritikern waren, die sich in der Kunstgeschichte doch nur ebenfalls allzuoft irrten, nicht selten zum auch existentiellen Elend der Künstler(innen). Eine Meinung zu haben, impliziert nicht das Recht zu ihrer hervorgehobenen Äußerung; hier stößt „Demokratie“ an ihre Grenzen und übertritt sie. Die nicht zu begründende und nicht begründete Meinung der Vielen, unabhängig von auch nur (Herzens)Bildung, wird zur Diktatur: Marktdiktatur.

Es ist zudem ein Irrtum anzunehmen, solche Meinungen bildeten sich „von sich aus“. Ihnen gehen Prägungen voraus, ihnen gehen Manipulationen voraus, hinter denen sehr wohl massive Interessen stehen, die wiederum diese Meinungen erst gefärbt haben. Daß in diesen Kontext der sogenannte Pop gehört, versteht sich von selbst, der die gemeinte Dynamik sogar schon in seinem Namen trägt: eine Popularität, die über das Phänomen selbst, als einer Form von Kunst und/oder Kunsthandwerk, weit hinausgeht, nämlich Lebensstil und vor allem Mode mitumfaßt und damit gleich weitere Segmente der Ökonomie finanziert. Keine noch so elitäre Kunstauffassung war jemals derart totalitär und damit doktrinär, und zwar auch dann, wenn sich die Pop-Künstler von Doktrinärem und Totalitärem gerade absetzen wollten. Im Pop wurde der Widerstand zur politischen Affirmation umgeglättet. Daß die GIs, als sie den Frauen von My Lai die Handgranaten in die Mösen preßten, dabei Bob Dylan sangen, ist „nur“ einer der perversesten Ausdrücke des von mir gemeinten Vorgangs.

Der sich seit Jahren immer wieder gegen mich formierende Unwille, der nun schon wie Haß aussieht, ist darin begründet, daß ich solche Zusammenhänge benenne. Aber die Leute sind vom Pop geprägt, er ist ihnen Heimat, und greift ihn jemand an, streicht er ihnen die Jugend durch. Das ist das eigentliche Skandalon, für das meine Arbeiten stehen, für das aber, offenbar, mehr noch meine Person steht. Dabei ist ohne das Pathos, das man mir vorwirft und das ich vertrete, diese Art Heimat selbst gar nicht möglich. Ja in jedem Fußballstadion brandet einem vor allem Pathos entgegen und johlt, wie man‘s aus den fürchterlichsten politischen Zeiten kennt. Leonard Cohen, Paolo Conte, Madonna, egal, auf welcher künstlerischen oder nur unterhaltenden Höhe, sie alle sind von Pathos extrem voll; es gab auch das harte widerständige Pathos der Stones. Nur die Literatur, sagen wir exakter: Dichtung, habe davon frei zu sein.

Und ich wiederhole mich: Es ist ein deutsches Phänomen, von jenen bewirkt und mit Tabu belegt, die selbst allen Dreck am Karren hatten, etwa Walter Jens. Deren Diktum wird bis heute treu exekutiert. Interessant auch, daß man ausgerechnet mir „Bauchnabelschau“ vorwirft und das nicht etwa durch die Personen und Themen begründet, sondern durch meinen literarischen Stil. Alles klinge immer nach mir, was, selbst wenn es wahr wäre (was es nicht ist), gegen eine Dichtung gar nichts sagte. Wir erkennen, hören wir eine Komposition, sofort, ob es Beethoven ist oder Ravel, ob Händel oder Bach, ob Mahler oder Strauss, ob eben Cohen oder Wecker oder, sagen wir, ABBA – na, bei denen wohl weniger. Und wir erkennen sofort einen Text von Kafka, Th.Mann, Pynchon, Nabokov, Broch, um von Döblin ganz zu schweigen. Eine Handschrift zu haben (maniera) ist gradezu ein Gütezeichen von Kunst gewesen, seit je, ob in der Bildenden, der Klingenden, der Erzählenden. Mir gegenüber wird es zu einem Makel verdreht – wie alles verdreht wird, nur damit ich endlich schweige, möglichst gleich ganz weg bin und nicht mehr störe. Denn wo alles sich einrichtet und ungern dran Fragen stellen lassen will, richte ich mich nicht ein, sondern setze mich aus. Gibt es einen zweiten wie mich, eine zweite, die s i c h – ohne daß eine Macht hinter ihnen stünde, sei es der SPIEGEL, sei es die FAZ, oder irgend eine andere autoritäre Sicherheit – derart beschimpfen und diskriminieren ließe, wie‘s mir nun abermals geschehen ist und geschieht – der und/oder die so etwas stehen ließe? - Ja, bisweilen lösche ich etwas, habe es gelöscht, impulsiv, bisweilen aus Wut, bisweilen aus Verzweiflung - doch im Verhältnis zu dem, was ich stehen lasse, sind das Fürzchen.

Was ich verlange, ist ja gar nicht, daß man meine Bücher mag; was ich verlange, ist die Anerkennung dessen, daß ich mein Handwerk verstehe – ob ich es für etwas einsetze, das die Leute wollen oder nicht. Denn tatsächlich will ich Pathos, ein gutes aber; es „passiert“ mir nicht.

Und dazu auch: Die Dschungel ist ein Kunstprojekt, das zugleich Zeitdokument ist: Wie hier vorgegangen wird, schreibt mit und hält fest: Material nicht nur für meine Arbeiten, sondern für künftige politische Sozialstudien auch, sicherlich ebenfalls für die psychologischen Wissenschaften. Ich muß dafür inkauf nehmen, daß mir dies alles existentiell schadet, auch meine Position in meinen Verlagen schwächt, die doch von Umsatz ebenso abhängig sind wie ich selbst es bin. Ich bin für sie ein riskanter Posten. Aber dieses Kunstprojekt ist da und zutiefst meines, und ich habe es immer politisch verstanden. Damit ist es eine, für mich, künstlerische Verpflichtung, auch wenn ich unter ihr heftig – das ist kein Gemeinplatz – leide, immer wieder, oft tagelang außer mir bin vor Verletztheit, ratlos bin gegenüber dem, was auf mich einprasselt, hilflos bin, heule, schreie, die Wände hochgehe, auch wenn ich selbst bisweilen zum Spiegel der Wut werde und dann meinerseits haßgeladen bin. All dies ist ein, und die Löwin hat mich gestern mehrmals mahnend daran erinnert, Teil meiner Künstlerexistenz, einer, die sich austragen und immer wieder ihre Form finden und in die Form zurückfinden muß.

Ich habe den Leuten überhaupt nichts getan, bin nur ich und schreibe, so gut oder schlecht ich es vermag. Hielte ich es für schlecht oder auch nur Mittelmaß, ich würde es nicht veröffentlichen. Wenn ich‘s aber veröffentliche – und auch Verlage tun es ja und gewiß nicht, weil sie sich Reichtümer versprechen –, dann aber kann ich doch auch klar sagen, daß ich es nicht für Mittelmaß halte. Was ist daran so schlimm? Jedem Autohersteller erlaubt man, seine Produkte als überragende herauszustellen, jeder Bäcker darf schreiben, hier schmeckt‘s immer lecker. Wer seine Brötchen nicht mag, muß sie ja nicht essen.

Wenn ich, übrigens, ein Buch nicht mag, dann lege ich es beiseite; warum, wenn nicht aus politischem Grund oder weil ich davon lebe, soll ich mir da die Mühe machen, meine Meinung kundzutun? Deshalb ist an solchen Meinungspublikationen tatsächlich die Motivation interessant, zumal in meinem Fall, in dem es nahezu immer auf Persönliches herausläuft. Das Irrationale daran ist interessant: daß eigentlich etwas anderes, etwas Unsichtbares verhandelt wird, das sichtbar auch nicht werden soll. Zurecht deshalb Cianes Bemerkung, das Geschehen sei unheimlich - ein Wort, das in seiner durch die Vorsilbe bezeichneten Verneinung sein Gegenteil meint. Hierzu paßt die gewählte Anonymität der Vorgänge wie die >>>> Bocca di leone an den Dogenpalast:

ANH

[Im Landhaus, 23.45 Uhr])

albannikolaiherbst - Mittwoch, 10. Februar 2016, 23:37- Rubrik: Arbeitsjournal

Trackback URL:

http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/diktatur-der-massenmeinung-der-entgegnungen-erster-teil-im-arbeitsjour/modTrackback