|

|

…Du berührst eine meiner

Farben an ihr. Sie ist nicht

ganz da, buchstabiert mit

geschlossenen Lidern, sagt

jeden meiner Namen auf…

read An - Dienstag, 1. April 2014, 21:30- Rubrik: Gedichte

(Dienstag,

21.52 Uhr.

Ragna Schirmer spielt Johann Sebastian Bach: Goldberg.)Nun bin ich also auf See. Herzliche Verabschiedung im Sundancer, die zehn AUD Schlüsselpfand mochte ich nicht zurücknehmen; man ist ja nicht zum Piefke geboren. Ziemliche Wuchterei des Rucksacks und beider Kleidersäcke, 32 kg, wie ich seit Berlin Tegel weiß, plus all der Technik im zusätzlichen Arbeitsrucksack, ich denk mal: locker 38 kg, insgesamt. Aber meine Achillessehne ließ mich heute morgen sehr zufrieden, freute sich fast, hatt‘ ich den Eindruck, daß sie nicht nurmehr noch mich alleine halten sollte. Wir wachsen mit der Herausforderung.

War auch nicht weit, nur eben die Pakenham St hinein, über die Geleise des kleinen Bahnhofs und noch der allerdings ein wenig dröge Anmarsch seitlich des halben Victoria Quays; schließlich Formularkram in sechs Gruppen, vielleicht auch sieben, ich gehörte zur Sechs. Vorher war das Gepäck abgegeben. Als ich bei meiner Kabine ankam, stand alles schon davor.

Die Tür öffnen - und vor Glück fast vergehen - :  :

Ausgeräumt, als erstes den Arbeitsplatz gerichtet, ich bin da fast zwanghaft penibel, nein, nicht nur „fast“. Dann das übrige aus den Rucksäcken genommen und endlich auch die Anzüge sich aushängen lassen, deren einen ich schließlich anzog: Typenwechsel. (Zum Abendessen selbstverständlich Krawatte, auch wenn ich der einzige Passagier sein sollte, der so etwas trägt.)

Noch war ich mit der Packerei nicht ganz fertig, erklang über Bordlautsprecher die Ansage zur Notfallübung. Jeder nehme sich seine Schwimmweste aus der Kabine, Zuordnung der Decks nach soundso; ich mußte mich mit vier anderen Gruppen in der Astor-Lounge einfinden. Zuordnung wiederum der Gruppen, man muß ja wissen, welches Boot. Meine Schwimmweste, schon mal gleich selber angelegt, saß selbstverständlich nicht korrekt. Ausziehen, entzwirbeln, anziehen. So geht das. Hatte ich echt vergessen. - Peinlich, aber grinsen.

Tja.

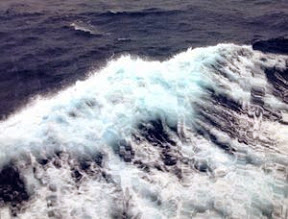

Strammstehen in drei Reihen vor den Rettungsbooten, deren Buge in Stirnhöhe hängen und da auch hängenblieben. Immerhin hab ich die gesamte Übung auf Band. Hat vor mir bestimmt noch keiner gemacht. *******(Das Schiff rollt. Ich werde in den Armen aller meiner Musen schlafen, so tief. Übergang zur Regenzeit, ich schrieb‘s >>>> heut morgen schon. Spucktüten bereits sind hinter sämtliche Handläufe geklemmt:  „Müssen wir leider so machen“, erwidert ein Steward auf meine spottende Bemerkung und zuckt die Achseln.

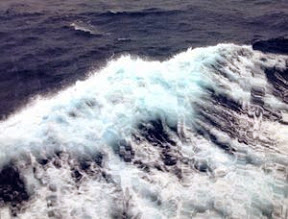

Wir rollen weiter. „Rollen“ bedeutet, daß sich die Astor nicht nur nach vorne in die Wellen legt, die sie dann gleich wieder heben, momentan jeweils zweidrei Meter, sondern es gibt zugleich eine Art Drehbewegung um die vertikale Mittelachse; genau das ist es, was so wenige vertragen. „Holla!“ dachte ich anfangs, „solltest wohl diesmal auch d u ..?“ - groovte aber schon mit, groovte gen Bar und holte mir den ersten Campari-Soda, den ich draußen vor der Bar anstelle meines Abendmalts trank („Abendma hlts“):  (Es lohnt sich und sei jeder und jedem empfohlen, die und der mir auf dieses Schiff folgen möchte, das Getränkepaket zu 25AUD pro Tag zu buchen; schon jetzt, dabei bin ich erst seit nachmittags an Bord, hab ich diesen Betrag locker erreicht; witzigerweise wird neben „prime spirits“ auch der Espresso extra berechnet, ist also nicht unkludiert; das entspricht der Eigenwilligkeit, daß es zum Salat kein Olivenöl gibt. Andere Kultur, Europa hin, Europa her; englische Reederei; dafür ein auffallend leckeres Kürbiskernöl. Geht das, es aus gerösteten Kernen zu pressen? So schmeckt es nämlich.)

Und an Deck.

Musi is‘.

Aberr nicht meine. Also flieh ich schlendernd zum Bootsdeck hinunter und weiß, kaum daß ich angekommen, sofort: Hier wird Gregor Lanmeister sitzen. Da ist es still. Da wird er immer hinkommen, wenn er für sich sein möchte. Ich muß dort eigentlich nur auf ihn warten, er wird mir in den Blick spazieren.

Für den Roman ist die Passagier-Zusammensetzung ohnedies ideal; fast alles alte Leute. Ich falle, nicht nur wegen meiner Krawatte, sofort auf, vor allem, weil ich ja nun ziemlich zerrupft als Backpacker an Bord kam. So entdeckt mich auch Christian, der, stellt er sich vor, Hotelchef. „You‘re German?“ Ob ich wohl dieser Journalist sei? Woher soll er auch wissen, daß ich das als Beleidigung empfinde? Brav schluck ich meine Entgegnung - „A journalist? Never! But a poet...“ - hinunter und lächle und erkläre, derweil ich weiter meine Abendcigarre rauche, was ich eigentlich vorhab. - „Ah, die Aufnahmen!“ ruft er vorbehaltlos aus. „Wir sollten uns treffen, müssen uns treffen.“ Lacht. So do I. Sofort ein Einvernehmen, wie mit dem Keeper an der Bar: „Your name‘s?“ „Alban.“ „Alban?“ „Alban. - An‘ your‘s?“ „Sugar.“ „Oh that‘s not difficult.“ Woraufhin diesmal e r, dieser also, etwas hinunterschluckt, nämlich sein „Indeed“, das ihm aus den schönen Augen leuchtet. Schon klar, daß wir fortan befreundet sind, der dunkle leuchtende Mann und ich. Meinen Abendwhisky bekomme ich included.

Dann alleine, mit einem weiteren Whisky, nach vorne an den Bug und in die wahnsinnig glänzenden Sterne, weißglühende Nadelmassenpracht, geschaut. Ich bin da! Abermals Glückswallung.

Aber vorher noch haben uns fast die gesamten drei Semeilen, die zur nationalen Zone gehören, australische Soldaten... tja, verfolgt, so sah es aus, in sprichtwörtlich rasenden Manövern: Wie entre ich ein Schiff? Auf Bordberührung, immer wieder. Wahrscheinlich haben die Steuerleute gewechselt, jeder sollte mal. - „What are they doing?!“ frag ich einen Steward. „It‘s a training?“ „Yes, it‘s training.“

So warn denn die Stunt-Einlagen auch schon gegeben, jedenfalls für alle, die aufmerksam schauten. Das waren nicht sehr viele. Allein indes die Fotos sind, geben Sie‘s zu, atemberaubend:     *******

*********[Mittwoch,

7.25 Uhr.

Britten, Cello Symphony (Truls Mørk).]

Als ich die Augen aufschlug, gleich neben meinem Bett:  Sport oder nicht Sport? Nicht Sport, sondern etwas arbeiten, erst einmal, dachte ich – nach dem Kaffee allerdings, der für „Early Birds“ ab sieben bereitsteht, was nun nicht wirklich früh ist; zumal gibt es „normales“ Frühstück sowieso ab halb acht.

Vorher geduscht, rasiert, für ein Schiff extrem luxuriös, jedenfalls so, wie ich hier nun lebe. Dann hinauf, den Kaffee in den Kumb, aufs Achterdeck, wo sich das Wetter unterdessen schon anders präsentierte:  Die letzte Zigarette aus Hong Kong geraucht; an sich Unsinn; mit meinen eCigarillos bin ich doch völlig zufrieden.

Gesonnen, über die Reling gebeugt. Ich war gewiegt

Gewiegt asleepSo mag er‘s denken, Gregor Lanmeister, sowie, daß wir schon heute über die erste Zeitgrenze schwimmen werden („fährt“ ein Schiff? tatsächlich? ja, aber, denn es ist auf Fahrt...); er hat schon, der Herr Lanmeister, v i e l e solche Grenzen überfahren, die Zeiten sind für ihn, anders als noch für mich, keine festen Größen mehr. Er aber hat auch nicht vor, noch irgend etwas festzuhalten; er fotografiert weder noch nimmt er Töne auf, sondern er fließt, so mag sein Empfinden ihn rühren, mit den Strömungen dahin.

Ich habe ihn freilich „wirklich“ noch gar nicht gesehen. - Soll ich suchen? (Jemanden anderes statt dessen, älter noch als er, vorgebeugt, aber kantig, das schüttere, dennoch sehr lange graue Haar, dessen nur Spitzen weiß sind, wild vom Wind hinaufgeweht, fast punkig in diesen Momenten, doch eine lange Geschichte in seinen scharfen Antlitzfalten. Er wandte die Augen dem Meer zu, ich sah ihn nur erst von der Seite, dann nur von hinten. - Achtgeben, Herbst. Die Sonne steigt höher, und die See färbt sich blau. Erste Sätze sind, nach dem Frühstück, in den Roman zu schreiben; einiges aus diesen Berichten, das dürfen Sie mir nicht übelnehmen, wird sich „an Formulierungen“ sowohl im Roman als auch bereits im Hörstück wiederfinden. Seltsam: „Ich war gewiegt/gewiegt asleep“/ein Schlaf sein, so gewiegt/ein Schlaf geworden selbst. Sieben Tage „reiner“ See liegen vor mir. Das ruft nach einer Strukturierung, die Gregor Lanmeister schon lange verlor; sollten wir miteinander ins Gespräch kommen, werden wir reden, als riefen wir einander aus verschiedenen Welten, wenn auch leise, zu: selbst nah aneinander wie mit zu Trichtern geformten Händen vor den Lippen. Hingegen ich fürs Hörstück schauen werde, mit wem ich später sprechen möchte: Es eilt hier nichts, die Wellen bauen sich ruhig auf und fallen ruhig wieder. In diesem langen Rhythmus hebt sich zu Seiten und fällt es mit ihnen, das Schiff.

Frühstücken gehen. Dann dieses in Die Dschungel stellen. Und den Roman beginnen.

Sowie das Meer aufnehmen, für das Hörstück: nachmittags.

Der Morgen liegt immer im Osten.

Das Wort Durchlaufsinn für „Richtung“.

Auf dieser, der unseren, Welt. *******(9.15 Uhr.)

Tiefes sanftes unentwegtes Wiegen.

Nur See. So weit die Augen sehen. Wer wir sind, und was.

******* albannikolaiherbst - Dienstag, 1. April 2014, 16:59- Rubrik: Arbeitsjournal

[18.08 Uhr australischer Zeit.

Die Erzählung dazu morgen (morgens nach europäischer Zeit).]

albannikolaiherbst - Dienstag, 1. April 2014, 16:59- Rubrik: Arbeitsjournal

(Sundancer Backpacker‘s Resort,

Terrasse zur High St.

9.37 Uhr australischer Zeit.)

Es ist kühler geworden, unter den Wolken empfiehlt sich ein leichter Schawl, den wir aber sofort wieder ablegen müssen, wenn die Sonne hindurchkommt. Schwere Bedeckung aber über der See; der Umbruch in die Regenzeit könnte das Meer unruhig machen. Der Termin für diese Kreuzfahrt ist gut gewählt, gilt sie doch vor allem der Rückholung des Schiffs in europäische, namentlich erst einmal deutsche Gefilde. Es ist nicht nur eine Freizeit fahrt – für mich ja ohnedies nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann in meinem Leben „Freizeit“ überhaupt einmal eine Rolle gespielt hat. Alles ist Teil meines Berufs, dessen Name in altem Sinn von Berufung kommt. Wozu mir allerdings meine Mutter einfällt: „Einige sind berufen, doch wenige sind auserwählt.“ Selbstverständlich setzt Auserwähltheit eine bestimmende Instanz voraus; es gehört zu meinem und meiner Art Character, solche Instanzen zu leugnen, bzw. sie zu unterlaufen, seien sie sakraler, seien sie säkularer „Natur“.

Ich kam gut früh zu Bett, etwas nach Mitternacht, und lag in meinem Vierbettzimmer noch lange allein, konnte aber fast ebenso lange nicht einschlafen. Stickig stand die Luft in dem Raum, und von direkt unter mir, wohin nach 22.30 Uhr, in einen Spalt zwischen zwei Häusern, die Raucher sich verdrücken müssen, quollen dickes Reden und Lachen herauf, ausgelassen, nicht bereit, schon dem nächsten Tag in die Augen zu sehen, die hier im Sundancers sofort auf drei Fernsehbildschirme schauen, zwei riesige und einen kleineren für jeden Einblock des Saals, und die Ohren hören eingeblendetes, sehr lautes Lachen der TV-Programmierer, das heißt, derer, an deren Strippen sie ziehen. Wenn Johnny Cash beginnt, ist das immer eine Erholung, der Rock ‘n Folk, der darauf folgt – geradezu niemals hör ich hier Pop, das ist auffällig, ist interessant, und angenehm -, bekommt da etwas Utopisches: Flower Power, die sich mit jugendlicher Sinnlichkeit paart, und mit Offenheit. Klassik oder „was man so nennt“ wäre hier völlig fehl am Platz, ich selbst wollt‘ sie nicht hören. Sie würde objektiv nicht passen, wäre geradezu ein, wenn das Wort hier stehn darf, Stilbruch und täte darum auch mir weh. (Vielleicht aber, gäbe es hier ein Klavier, daß nachts sich jemand daransetzte und spielt Skrjabin? - das freilich wäre etwas anderes).

Unruhe erfaßte mich gestern: Was, wenn ich mich im Abfahrtdatum getäuscht hätte, und die Astor führe bereits heute? Vorn an der Südmole stehend, musterte ich mein Schiff, weil Rauch aus den Schornsteinen aufstieg, mit leichter Unruhe. Da war es halb sechs am Abend, 5.30 pm. Sollte ich bis sechs Uhr stehen bleiben, um sicher zu sein? Aberglaube! Unfug! - Als die Damen noch um Viertel vor sechs an ihrem Kai lag und an seine Seite geschmiegt liegenzubleiben schien, noch etwas ruhen zu wollen, machte ich mich drum auf zurück in den Ort. Aber ich versprach Ihnen >>>> gestern das Bild. Voilà:  (Links im Hintergrund die MS Astor (Links im Hintergrund die MS AstorMan, n‘est-ce que pas?, erkennt meine Unruhe nicht. Sie gehört ja sowieso zu meinen üblichen Aufbruchsnervositäten. Aber auch die Unruhe des Schiffes scheint mit nicht kenntlich zu sein. Auf dem Bild wirkt sie, die schöne Dame, ruhend. *Sehr angenehm am >>>> Sundancer‘s ist nicht nur die Freundlichkeit des Teams, die eine eigene Erwähnung verdient, sondern vor allem die Vertraulichkeit, die es erlaubt, jedes Gerät offen herumliegen zu lassen; man muß einfach keine Angst haben, daß etwas wegkommt, auch nicht bei Laptops, iPads und dergleichen; vielmehr ist‘s, als legte jede/r das Auge darauf, daß es auch bleibe, wo‘s grad ist. Nur hier auf der Terrasse, bat mich Jay, möge ich auf den Tischen nichts herumliegen lassen – ein Griff von der Straße sei zu schnell getan. Dabei habe ich von Fremantle immer wieder einen Eindruck, den die folgende Anekdote aus der Londoner Zentrale der Bank of England illustriert: Irgendwie sei am Schalter, vor dem sich bis auf die Straße eine lange Menschenschlange aufgebaut hatte, ein Goldbarren liegengeblieben. Der ganz vorne Stehende habe ihn genommen und sich angeschaut, und der oder hinter ihm habe aber auch mal gewollt, und wiederum die noch dahinter. So sei der Barren von Hand zu Hand vor Auge und Auge bis auf die Straße gewandert, habe eine kleine Kurve zur Nebenschlange gemacht und sei nun die wieder bis nach vorne gewandert. Der/Die Letzte habe den Barren dort an den Schalter zurückgelegt. **Abends las ich, las lange, einhundert Seiten an einem Stück und möchte Ihnen das Buch gerne empfehlen. Ich lese es auf dem iPad, was angenehm ist, aber Sie können es selbstverständlich auch gebunden bekommen. Der Autor selbst, Lars Popp, hat mich um die Lektüre gebeten, nicht aber, ohne beizufügen, ich würde möglicherweise etwas verwundert über Ähnlichkeiten zum >>>> Wolpertinger sein; doch habe er mein Buch wirklich nicht gekannt, als er das seine schrieb. Das ist mehr als glaubhaft; in einem ungewissen Sinn könnte man von „Variationen über Themen des Wolpertingers“ sprechen, hätte Popps Roman nicht eine völlig eigene Sprache, die vor allem in der Behandlung von Dialogen geradezu meisterlich ist - frühmeisterlich, denn dieser Romancier ist noch recht jung. Mich begeistert an dem Text, unter einigem anderen, wie doch totgesagte Themen sich immer weitererhalten, wenn es denn welche tatsächlich sind, und wie ähnlich sie in ihrem Ausdruck werden, gerade auch in der Unähnlichkeit. Das reicht bis bestimmte Macken, die die Characteere haben, sagen wir: Eigenheiten. Sie müssen sie haben. Es ist ein bißchen, als führten ganz andre uns die Hand; zwar, es bleibt bei je unserer eigenen Handschrift, bei Popp wioe mir ganz unbedingt, aber was sie jeweils niederschreibt, das stammt von jemandem andres.

Lars Popps Roman heißt >>>> „Haus der Halluzinationen“  und ist bei >>>> Hablizel erschienen; kein Geringerer als Dietmar Dath hat es lektoriert, was ich deshalb petzen darf, weil auch das Impressum es angibt. Popps Sprache ist frisch, aber nicht jugendlich im Sinne von Jargon, verzichtet freilich, anders, als ich es tat und tue, auf Parataxen; vielleicht liegen die ihm einfach nicht. Allerdings ist die Struktur des Romans, also seine Konstruktion, parataktisch – etwas, das die vermeintlich locker dahinfließende Erzählung ausgesprochen pfiffig macht. Und besonders für einen wie mich extrem vergnüglich. Wobei es meiner Eitelkeit selbstverständlich gefällt, auf welch elegant indirekte Weise sich im Abspann des Buches eine Art Danksagung nicht an mich, nein, sondern an den Wolpertinger findet.

Ich denke, ich werde >>>> Volltext fragen, ob ich auch diesen Roman rezensieren darf. Meine Besprechung könnte ich gut auf dem Schiff schreiben und täte es dort gerne, in Absehung von Gregor Lanmeister, dem ich doch auch noch gar nicht begegnet bin. Wie es sein wird, aber wenn er leibhaftig vor mir steht, – nun, Leserin, wir werden sehen. Ob ich mich trauen werde, ihn anzusprechen? Oder wird es besser sein, ebenso diskret zu bleiben wie er? ****Wir legen hier ab, wenn es bei Ihnen genau Mittag sein wird, Leser. O-der-Sie jetzt noch schlafen! An Ihre, Leserin, Bettstatt denk ich mal besser nicht.

(10.33 Uhr.)*****Sundancer‘s Morgenstimmung:  (Bereits am Kai gewesen, nach meinem Schiff geschaut. Es wartet.)

Die Sonne ist hervorgekommen. Warm ist‘s. Etwas geschlendert. Den LS 11 und die geliebten OKMs, meine In-Ear-Mikros, bereitgelegt, um bereits beim Einschiffen Atmos für das Hörstück aufzunehmen. So und so, und so ebenfalls, beginnt nun meine „eigentliche“ Arbeit. Ich denke, daß ich tagsüber lauschen, beobachten, bisweilen auch Gespräche führen, aber abends, wenn die anderen beim Entertainment sitzen, schreiben und auch schon die jeweiligen Aufnahmen auf die Sicherungsplatte übertragen, vielleicht sogar schon die Tonprotokolle erstellen werde.

(12.39 Uhr.

Noch anderthalb Stunden bis zum Aufbruch.)****** albannikolaiherbst - Dienstag, 1. April 2014, 06:44- Rubrik: Arbeitsjournal

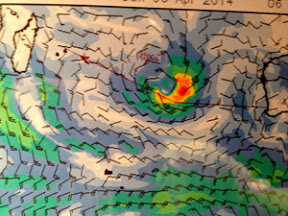

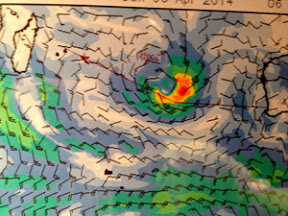

Erzählt mir grad ein Officer. Ich war nach dem formidablen Abendessen hinaus aufs Achterdeck und hatte sofort gedacht: Meine Güte, was ist das w a r m geworden. Die Erklärung kam dann gleich im Gespräch. Als es nämlich zu regnen anfing... nun ja, zu nieseln. Direkt auf unserem eigentlichen Kurs liege ein sehr heftiger Sturm, den wir nördlich zu umsegeln versuchen; wir werden, wenn des Kapitäns Rechnung aufgeht, nur die Ausläufer streifen.

Noch ist alles ruhig; man spürt nur unter den Füßen ein etwas aufgefrischtes Rollen. Doch für den Fall, daß Sie morgen nichts von mir lesen, vielleicht auch noch übermorgen nicht: dann hat dieser Sturm die so weit auf dem Ozean ohnedies problematische Internetverbindung restlos gekappt, und es kann mir so gut gehen, wie es nur will, sie würden es erst einmal nicht erfahren.

Seien Sie also so ruhig, wie ich es bin (und wie der Kapitän es ist, der mit uns im Restaurant zu Abend aß, und der junge Offizier, mit dem ich sprach, lachte nur), auch so in meiner perversen Vorfreude-Art: Es wird dann zu erzählen geben, wenn sich Ruhe und Kontemplation über die MS Astor zurückgelegt haben werden. Meine Leser:innen vergangener Jahre haben vom Stürmen auf See ohnedies schon berichtet bekommen, auch wenn es damals nur in der Biskaya war, und sie wissen, daß dieses Schiff mehr aushält als jedenfalls die meisten seiner Passagiere.

Seien Sie mir mit einem leisen inneren Jubel gegrüßt:

Ihr ANH albannikolaiherbst - Donnerstag, 3. April 2014, 15:43- Rubrik: Arbeitsjournal

(Mittwoch,

18.32 Uhr.)

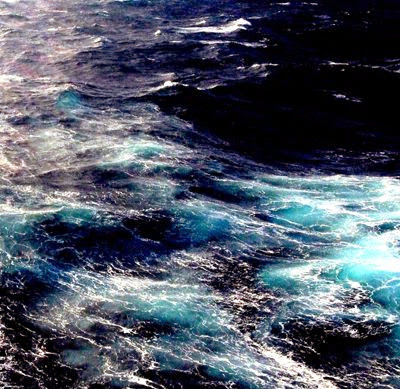

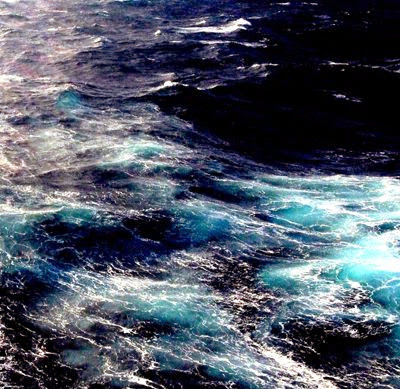

Die ersten vierundzwanzig Stunden reiner See. Ich habe imgrunde nichts anderes getan, als den Wellen zuzusehen und so, wie wahrscheinlich Maler die Farben, Bewegungen, Gestalten in sich aufzunehmen versuchen, dies mit den Klängen des Meeres getan: wuchtige, feine, sirrende, auch klatschende, gegen den Bug, zuweilen, oder, um genau zu sein, er in sie. Ab dem späten Vormittag konnte ich nur noch mit einer kurzen Hose bekleidet liegen, stand bisweilen auf, um etwas zu trinken zu holen, aber die Zeit floß schon zu ihren – oder meinen – unsren? – Seiten aus sich und uns heraus, den vielen halb bis ganz alten Menschen und mir. Nur die Besatzung hatte laufend zu tun, Kleinigkeiten, scheint‘s, die auf See indes Notwendigkeiten sind: Nachbesserung der Farben an Reling und Bordwand, um Rost zu verhüten; Kabelrollen am Vorderdeck, Wartung des Außernborders eines Beiboots, um davon noch nicht zu erzählen, was unter Deck nötig ist, und was das Servicepersonal anlangt, so hat es ohnedies alle Hände und Füße voll zu tun.

Indessen ich meditierte.  Dabei bin ich Herrn Lanmeister immer noch nicht begegnet, vielleicht, weil er sich abseits seine ganz eigenen Gedanken über das Meer gemacht hat, damit wiederum ich sie niederschreibe und jetzt für Sie – und für mich als einje Erinnerungsstütze – aus der Löwin schönem Notatbuch in diese Datei übertrage:  (Selbstverständlich, Tonaufnahmen habe ich ebenfalls gemacht, mehrmals des Meeres, um das Sirren der Gischt einzufangen und um dei Verscvhmelzung von Motor und Woge im Hörstück wiedererzählen zu können; schließlich fand ich - gemäßigte, ich sage einmal: „Zigan-Klassik“ im Captain‘s Club: vorgetragen von zwei jungen diamantenen Duo-Damen – sogar ein Stück Schubert, das auch dem Hörstück die Stimmung von Gregor Lanmeisters Roman geben könnte --- also zur Gänze tatenlos war ich nicht. Dennoch so erfüllt von Herrn Lanmeisters, der dem Rauschen zuhört, Verspüren, wie sich Wogen und Motor vereinen, nur daß „vereinen“ noch ein „o“ haben müßte, um die Wirklichkeit wenigstens einigermaßen „treu“, alliterierend nämlich, wiederzugeben. Zumal sich, was ich eigentlich vorgehabt hatte – auf dem Achterdeck am iPad zu schreiben – , einfach nicht umsetzen ließ, weil der Bildschirm zu stark spiegelt; ich hätte mich für die Arbeit denn in meine Suite begeben müssen. Dort wollte ich aber nicht sein. Immerhin, die alte papierene Weise, etwas zu notieren, funktioniert ja nach wie vor: Essentialitäten (zu denen auch der freie Oberkörper gehört: „don‘t do it!“ riefen mir von ihren Liegestühlen drei alte Damen zu, als ich das Hemd übern Kopf zog – und amüsierten sich dabei).

So also Lanmeisters Platz eingenommen. Nein, denn wie andere ältere Leute hütet auch er sich vor der Sonne. Er sitzt mir also am Bootsdeck im Rücken, dort etwa, wo die drei alten Damen immer noch kichern:  Über der See hängen die Wolken wie eine Flotte dunkler, aneinandergerückter Zeppeline; sie lassen sie, die Sonne, nur manchmal zu uns herunterblicken und immer nur kurz: eine Seeblockade zur Luft. Und Gischtstaub.  In die Strukturen der Wogen versinken. Es gibt Rutschen, die gleich gestraffter Seide glatt sind, hochpolierte wie Metall. Dazu über Strecken sich erhebende Bergzüge, nicht eine einzige krisslige Unruh auf auf den Pässen. Dann wieder Wogen aus einem mit Silber bedampften Blei, über dem der Gischtschnee wirbelt. Auf Hunderte Seemeilen Krönchen dahinter. Und wenn wir uns, denkt Lanmeister, gehoben von einem Wogenpflug, wieder hinabsenken, schäumt es unweit vom Berg weg: dann hebt ein ungeheures Sirren an, wieder und wieder, das sich aufs Gleichmaß des Brandungsrauschens senkt - oder sich aus ihm erhebt, es ist nicht zu sagen -, das wiederum Ton in Ton geht mit dem Grollen des Motors. ***(Der Roman beginnt mit 42 und zählt dann rückwärts auf Null, setzt ein, als hätte es davor eine 43 und davor eine 44, eine 89, 356 gegeben – de facto nie geschriebene Kapitel, auf die sich aber Lanmeister bezieht. Als kennten wir sie alle: „Wer aber zählt?“ - dies wird als Motto vor dem Roman stehen.) (Wir müssen von 13.30 Uhr auf 7.30 Uhr zurück. Die Tage werden kürzer.) ***Schweigen, ständig

in schweigendem Deutsch.***Wenn man dem Meer und dem Motor lange genug lauscht, dann fährt Georg Lanmeister mit einem gewaltigen Tosen in seinen stillen zufriedenen Tod. ***Ich liebe dieses sanfte hohe Wiegen; gewiegt, nicht gewogen werden, was, sic!, das Gegenteil wäre. ***Die ganze Meeresoberfläche, möge sie auch konvulsieren, ist eine Haut.

Wellenformen ff: manche sind Vulkane, andre Hügelketten, auf deren Rücken der flüssige Sand zurückrutscht. Genau dabei entstehen diese glasglatten Flächen.

Die Buggischt durchleuchtet mitunter ein helles Türkis. Und in der Ferne, so Lanmeisters Eindruck, begleitet uns ein andres, sehr viel kleinres Schiff, vielleicht nur ein Boot. Vielleicht stimmt das auch, nur nehmen es nicht alle wahr, die an Bord sind. Aber w i r sehen es, die dazugehören. (Das Wasser, in all seiner salzigen Ungenießbarkeit, ist ein Element des Lebens. In der Ferne scheint sich das Meer, genau von Nord nach Ost, wie eine Mauer zu erheben, die der englischen Südküste ähnelt, nur sehr viel länger ist. Andren Wellenbuckeln sieht man die Wale an, deren Rücken sie kopieren. ***(17.32 Uhr.)

Wir fahren in eine Haube aus Dunst, die die Sonne über das Meer warf... nein, sie zieht es seitlich grauschräg - und von hinter sich - aus ihm heraus und himmelan, mit einzelnen verwischten, weiter noch hinauflangenden Schlieren: leise drohendes Portal, durch das wir, derweil sich der Feuerall nicht entfernt, sondern flammend auflöst, in die Nacht gleiten werden. Noch liegt die sich sammelnde Ballung wie ein Kissen unter der Sonne, darauf sie ungefähr ruht, beginnt da, sich zu bedecken, und der Seewind frischt auf und kühlt aus.

Mich umkleiden. Rituale geben Struktur, sind Klammern aus Form. Wir begannen, die Welt uns gewogen zu machen, als wir sie teilten. Denkt Gregor Lanmeister, der jede Teilung davongibt. Wahrscheinlich findet er meine Krawatte ein bißchen, nein, nicht gleich lächerlich, aber doch banal. Dabei tu ich was, im Gegensatz zu ihm. Er findet wohl auch das banal. *****

All die jungen Menschen, die das Entertainment der vielen vielen Alten besorgen. Diese schauen, wenn sie wach sind, zurück, jene aber, wenn sie sich trauen, voraus. Und das Meer ist die Zeit. *******

*********(Donnerstag,

7.43 Uhr.

Alban Berg, Erstes Streichquartett.)

Gestern nacht endete das kleine Duo, in der Captain‘s Bar, mit Bachs Air. Die Haltung der jungen Musikerinnen ward plötzlich anders nach all den bis dahin Evergreenigkeiten, und sie mochten danach nicht mehr weiterspielen, bzw. hatten das Stück sowieso an das Ende ihres Teilzeit-Programmes gestellt. Wenn auch im Hintergrund ge„werkelt!“, also tresenjenseits die Espressomaschine bedient und aber auch diesseits der Theke von einigen Gästen weitergeplappert wurde, war es, als hörten andere mit einem Mal wirklich Musik. Sie erhob sich durch den Raum, mitten im Promenadendeck, erhob sich und, wie ein Air wohl soll, schwebte und stand dann wie Luft im, >>>> so schrieb neulich tom, „Standpunkt der Erlösung“.  Es ist dies der zweite „ganze“ Tag auf See, e r s t, stellen Sie sich vor! Wie soll ich erst am fünften sie, die Zeit, empfinden? Das ist gewiß das spannendste: was diese Reise mit mir macht. Es gibt nur das Dahingleiten, ein, quasi, täglich Wiedergleiches und Widrigkeiten keine, die Akzente setzen könnten. Das wird sich erst mit der Ankunft auf Mauritius ändern. Deswegen scheint mir dieser Reiseabschnitt jetzt, dieser achteinhalbtägig erste, vielleicht der wichtigste zu sein: für den Roman (also für mich, schließlich will man wachsen) und vielleicht auch für das Hörstück. Für dieses interessieren aber noch andere Belange, etwa, fragte ich mich vorhin beim ersten Rundgang zum ersten Kaffee und nachdem ich ein süßes Stückchen... „vom Blech“ hätt ich jetzt fast geschrieben, aber nein: … aus dem Korb genommen hatte: -- etwa:: Hat solch ein Schiff auch eine Bäckerei? Wie halten sich die Dinge? Gibt es spezielle Techniken, Eingefrornes aufzutauen, ohne daß man den frühren Frost noch schmeckt? Es müßte, anders, doch sonst d u f t e n morgens um halb fünf. Oder um vier Ganz Dörfer duften dann in die Morgen, ganze Straßenzüge! (Oder: Nur die Teige sind gefroren? wie daheim ja auch? also fast nur noch: - „Bäck-Shops“ statt des süßen harten Handwerks. Uns die Geschmäcker zu normieren: modules Zungen/Geschmackswärzchenswerk ---)

Darüber sann ich, als ich das Sonnendeck entlang zum Bug spazierte, um Richtung Kurs zu kieken: dem Süden Afrikas entgegen: Ich werde heute, was ich gestern versäumt, mein Treffen mit dem Hotelchef terminieren, vielleicht für abends beim Whisky, wenn er mag.

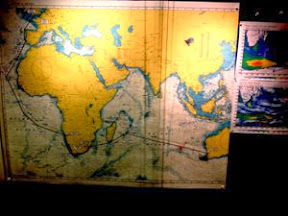

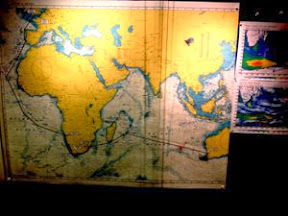

Unsere Position: 160º östl. L/30º südl. B::  Wie wenig Strecke wir erst zurückgelegt haben! Dabei kommt es mir so vor, als wär ich bereits seit drei oder vier Tagen auf See; wie wird da erst Lanmeister fühlen, der vielleicht schon seit Jahren auf diesem Schiff lebt? Was ein Jahr sei, kann es denn davon dann überhaupt noch eine Vorstellung geben?

Das Zeitempfinden verschiebt sich aber auch deshalb, weil wir Zonen der Zeitnorm überfahren: Heute nacht war die Uhr um eine Stunde zurückzustellen, was bedeutet, daß sich meine Zeit der Ihren ruckartig angenähert hat. Dies ist nun n i c h t nur eine Folge der im weiten Sinn kulturellen Norm, bzw. zivilen Übereinkünfte, sondern entspricht natürlichen Vorgängen: Entwicklungen geschehen viel mehr in Sprüngen, als daß sie stetig sind. So auch altern wir, es ist kein ununterbrochen fließender Prozeß, sondern zehn Jahre lang sehen wir wie die muntersten Vierziger aus, dann klatscht wer in die Hände, erschrocken blicken wir hoch und sehen in den Spiegel. Schlagartig sind wir fünfzig geworden, sechzig, achtzig. Die aus unserm Empfinden von Ununterbrochenheit erstandene Idee- selbst, des Stetigen, ist kulturell; in Wahrheit gibt es zwischen den Sternen das Nichts wie zwischen den Atomen, und wie zwischen Gestern und Heute.

Vielleicht, daß Gregor Lanmeister eben dies beobachtet? Er ist dem näher? *(9.15 Uhr Ozeanzeit.)

Die ersten Gespräch haben begonnen, mit einigen der Crew, Bekanntschaften aber auch, gestern abend bereits, mit anderen Gästen. Ich teilte zum Dinner den Tisch mit einem schottisch/australischen Ehepaar, das die Hälfte des Jahres, jeweils die Sommer, im jeweils anderen Land verbringt; sie sind nun auf dem Weg in ihr schottisches Cottage. Beide haben Kinder je aus auch vorherigen Ehen, sie vier, er drei, das jüngste ist vierundzwanzig, das älteste wird schon sechzig werden... - Normalerweise flögen sie ja, aber diesmal habe sich die Seereise derart angeboten, da hätten sie nicht widerstehen können. Er spricht ein australisches Englisch, von dem ich fast kein Wort verstehe, muß mich erst einfuchsen auf diesen, tja, ist es das?, Dialekt? - sie hingegen ein distinguiertes fast schon „Oxford“, also seh ich dauernd sie an, auch wenn e r spricht, weil ich ihn dann tatsächlich ein bißchen verstehe; es ist, als übersetzten mir ihn ihre Augen: als spräche er durch die geliebte Frau hindurch – eine Wahrnehmung, die mich bis heute früh beschäftigt, ja, deren Character ich eigentlich jetzt erst begreife.

Sie erzählen mir von Australien, unterstreichen meine Absicht zurückzukehren mit „tun Sie das, tun Sie das unbedingt!“, um die Dschungel zu sehen, den Norden, der für Australien, was für Europa der Süden, und mehr sogar noch: weil eben tropisch. Man muß ja nur Krokodile erwähnen, und ich springe an. Es ließen sich die Flüsse des Nordens auf hausbootartigen Kleinschiffen durchkreuzen; sie, die beiden Eheleute, hätte das einmal gemacht: Kabinen von der Größe unseres Abendbrottischs. Sie lachen.

Später plaudr‘ ich mit Sugar in der Hansebar und mit seinem burmesischen Kollegen; es sei ruhig, s e h r ruhig auf dieser Rückfahrt; die vorherige Tour, um Australien herum, habe sie oft bis vier oder fünf in der Frühe arbeiten lassen; die älteren Herrschaften jetzt aber gäben bereits um halb zwölf auf. Milan, der serbische Keeper, vorhin in der kleinen Bar auf dem Achterdeck, langweilt das indes; überhaupt sei er lieber auf Flußfahren engagiert, da sei mehr los. Und er liebe die langen Joggingpfade längs der Wasserwege.

Ich sammle. Sammle für das Hörstück. Mit wem ich sprechen werde dann auch bei laufendem Rekorder. Erst einmal brauche ich das Vertrauen, nicht nur, nein: Zuneigung. Die wird einem nur gegeben, wenn man sie ebenfalls hat. Weder in dem Hörstück noch gar dem Roman werde ich David Foster Wallace‘s Abfälligkeiten wiederholen. Es ist leicht, sich zu erheben, und mir zu billig. Das betrifft sogar die schlechte Musik, die viele so lieben; sie lieben sie mit Gründen und aus diesen Gründen heraus. Das zu wissen und zu erfahren, macht sie, die Musik, nicht besser, aber es behandelt die Menschen fair, die ihre Anhänger sind. Schon Rührung ist arrogant, indem sie nämlich hierarchisiert: den, der gerührt ist, über die, die rühren, stellt. *Bedeckt heute morgen, aber ruhige See. Das Mittagessen werde ich ausfallen lassen; ich setze zu, merk es an der Gürtelschnalle. Statt dessen an das Rudergerät und an die Kraftmaschinen ein bißchen. Aber erst mal nun dieses für Sie ******* albannikolaiherbst - Donnerstag, 3. April 2014, 06:03- Rubrik: Arbeitsjournal

sub>(Freitag,

8.50 Uhr.)

Die Abläufe sind immer gleich, das läßt die Zeit n o c h mehr verschwimmen. Wir genießen dies oder setzen etwas dagegen, das strukturiert. Zum Beispiel „den“ Kalender („an sich“), indes die Sicherheit der Uhrzeiten bereits abermals torpediert wird: erneutes Zurückstellen heute nacht, um die nächste Stunde. So daß meine Zeit zu der Ihren ab morgen nur noch vier Stunden differieren wird. * Nach >>>> der kleinen Sturmmeldung gestern abend, die sich zu den meisten Passagieren aber gar nicht, sinnvollerweise, herumsprach, empfing uns heute früh nur Regen – ein leichtes, warmes Nieseln bei sehr verhangenem Himmel, aber ausgesprochen ruhiger See. Nicht mal die Dünung muß man erwähnen. Auch nachts, als ich dann lag, war kein Seegang zu spüren, abgesehen selbstverständlich von dem durchgehenden leichten Schaukeln, das uns täglich wiegt. Sie ist kein Abenteuer, diese Fahrt, und so auch nicht gedacht. Was aber auch bedeutet, daß ich schon deshalb die für unsere Häfen angebotenen Exkursionen, in Südafrika darunter zweidrei Safaris, nicht mitmachen werde; sie sind für die älteren Menschen ausgelegt, also komplett abgefedert. Für mich selbst würd ich mich da ärgern. Was nicht sein muß. Ich werd dann auf eigenen Füßen und mit dem mir eigenen Trotzkopf alleine losziehn.

Noch aber haben wir sechs volle Seetage vor uns, nicht ein Drittel der Überfahrt liegt hinter uns.

Schön auf dieser Fahrt die sehr persönlichen Gespräche , die auch ganz „einfache“ Besatzungsmitglieder mit den Passagieren führen, nicht nur Servicemitarbeiter, sondern auch Matrosen, ja die Schiffsarbeiter, quer durch die Ethnien, stehen bisweilen mit Gästen beisammen. Und allerweil und -wo ist auf solch einem Schiff jemand am Werkeln, sei‘s, daß gewischt, sei‘s, daß neu gestrichen wird; hier und dort, und da drüben auch, steht jemand mit Farbeimer und an langer Stange dem Pinsel; anderwärts wird das Holz der breiten Handläufe an den Außentreppen nachlasiert; es wird ständig ausgebessert, zumindest gewartet, oft verschönert – und ich spüre bei fast allen einen tiefen Stolz; das Schiff gehört zu einem und man selbst zu dem Schiff: gegenseitig Teil sein: über „pur“ entfremdetes Arbeiten geht das hinaus. Auch wenn, wie mir gestern eine Ukrainerin sagte, nach zwei Jahren unentwegter Fahrt sie sich denn auch nach Zuhause sehne, „auf dem Land sein“, sagte sie; eine andere hat ihr fünfjähriges Kind seit fast einem Jahr nicht gesehen, aber „man muß leben, so ist die Welt“. Johan wiederum, aus Rumänien, hat seit Kindheit vom Reisen geträumt, und nun reist er, „ich habe alles gesehen, Arktis, Antarktis, Australien, Afrika, Canada, alles. Warum auch nicht? Ich habe keine Frau und zur Zeit nicht einmal eine Freundin, niemanden, dem ich verpflichtet bin. Nur meinen Eltern. Sie leben bei Stuttgart, Böblingen, kennen Sie das? Aber mein Deutsch habe ich trotzdem vergessen“, so daß er in einer an Bord nicht ungewöhnlichen Mischsprache spricht, mit englischem Akzent - „Akzent“ in beiderlei Wortsinn.  Momentan ist mein Eindruck, es sei die Crew letztlich interessanter, als es die Passagiere sind. Aber das kann täuschen, jedenfalls in dieser Aussage-Generalität. Denn da ist Patrick, z.B., der Ire, der eine Zeit lang ebenfalls in Deutschland gearbeitet hat, als Holzfäller, im Schwarzwald, „ich habe vieles gemacht in meinem Leben“. Er sieht, mir dem eleganten Sporthut, verwegen aus, ist um die Fünfzig, kantiges Gesicht, schmal, fast hager; Abenteuerlust und Spott in den Augen gehört er zu den bei weitem jüngsten Passagieren. Das gehört hier ebenfalls dazu: Man findet sich. Ja, auch auf der Astor sei er selbst einmal beschäftigt gewesen, vor Jahren, wirklich, als Krankenpfleger drunten im Schiffsbauchshospital. Und nun habe er Verwandte in Australien besucht, habe dort einen Job finden wollen, but all doors are locked, like, ergänzt er, all over the world: mit Argusaugen werden die Arbeitsplätze bewacht, und man begreift, weshalb es sinnvoll ist, nicht staatenlos zu sein (- was ich selbst immer gern gewesen wäre: ein Traum von der Weltbürgerschaft).

Jedenfalls.

Schon gehen die Blicke hinüber und her, es wird morgens ohnedies immer gegrüßt, fremde Mitgäste wie Personal, aber manche schauen sich eine Spur länger an; die Ganglien entscheiden bereits. Und dann steht man „plötzlich“ nebeneinander und fängt an zu erzählen -  Der Stolz von dem ich sprach, kann aber auch mißverstanden werden. Es hätten sich, erzählte das schottisch/australische Ehepaar, von dem ich gestern schon sprach, nach der vorigen Kreuzfahrt einige Passagiere beschwert, daß die Besatzung so arrogant sei. Dies eben ist eine Verwechslung: namentlich dann den Stolz für Arroganz zu halten, wenn jemand ihn hat, der vermeintlich unter einem steht, in der gesellschaftlichen wie der Hierarchie an Bord. Es sind aber Menschen nicht minder als die Gäste; sie haben, mögen sie auch über sehr viel weniger Geld verfügen, dasselbe Anerkennungsrecht. Zu bedienen bedeutet eben nicht: unter den Bedienten zu stehen; vielleicht steht man sogar ein bißchen darüber. Wer sich diesem Gedanken öffnet, wird eine Schönheit der menschlichen Gleichberechtigungen spüren – durchaus eine auch ästhetische, nicht „nur“ moralische Kategorie. Aber hiervon abgesehen, dreht sich das hierarchische Feld spätestens in Notfällen herum: Wem dann, nämlich, wären wir alle hier auf See anempfohlen?  (Ich spüre, wie ich zum Philosophieren neige; gestern, fast scharf, bereits einmal, als ich nur ins Wasser starrte; das ist Lanmeister, der mir Gedanken schickt, die seinen, damit sie sich in einem Organismus, der nicht fiktiv ist, realisieren. Er ist mir, Herr Lanmeister, nach wie vor nicht begegnet. Statt dessen fielen mir bereits mehrfach dreivier Männer auf, die wie Patrick Geschichte verbürgen, und eine kraftvolle Eigenwilligkeit. Einer erinnert an deutlich an Melville, ein anderer an Hemingway, den späten, einer sogar an Tolstoj, des weißen riesigen Bartes wegen; der übrigens, Tolstoj, hängt als nicht sehr gutes Ölgemälde, doch immerhin, steuerbords am Promenadendeck, Puschkin ihm im Rücken. Und eine Druckgrafik, deren Signatur ich nicht entziffern konnte, stellt mehr und gleichzeitig minder abstrakt einen „Poet(en) auf Reisen“ vor. Ich hab mich aber nicht wiedererkannt. Außerdem müsse er, Patrick, nun wieder hinein zu seinen Freundin; die habe er nur dieser Zigarette wegen verlassen, aber „wir sehn uns“. *Es gibt auch Absurditäten. Zu denen gehört, nicht seiner selbst wegen, sondern des Procederes halber, die Captain‘s Welcome Reception. Die sieht so aus:

Man trifft sich in Abendgarderobe in der Captain‘s Bar. Ich erwartete, daß auch er kommen würde, quasi logischerweise. Smoking, geschweige Frack wäre selbst mir overdressed vorgekommen; also den Leinenanzug und zum hellen Hemd die allerdings hochedle, trotz ihres Rotes dezente Krawatte, die mir die Löwin einmal geschenkt hat, das war in Paris. Dennoch: Einige der „Overdressten“ machten plötzlich Figur, wurden scharfer Vertreter einer bestimmten, neugierig machenden Typologie; es war auch ein bißchen, wie überhaupt schon oft auf dieser Fahrt, als wär ich um ein Jahrhundert zurückversetzt worden. So war denn einiges zu erwarten.

Aber der Captain kam nicht. Sondern das, tja, „Ritual“ (?) begann damit, daß die Leute die Bar wieder verließen und sich in eine lange Schlange stellten, die bei einem Fotografen endete. Dort ließ man sich fotografieren, Paar für Paar. Ich beobachtete und konnte eine gewisse Rührung nicht wirklich wegschlucken, auch wenn ich weiß, daß auch sie schon arrogant ist und also ohne Gerechtigkeit. Immerhin kam ich mit einer der hübschen Hostessen ins Gespräch, oder sagt man Stewardess?, die dem Vorgang allein durch Dasein assistierte.

Nun müssen Sie mal rechnen, daß bei 313 Passagieren, wenn sich von denen nur die Hälfte ablichten läßt, in Abendgarderobe wohlgemerkt vor der großen Astor Lounge, die dem allabendlichen Schowbusiness die Heimstatt, das immerhin 151 1/2 Fotos ergibt, die aber noch nicht genug sind, denn nach der draußigen Ablichtung folgt drinnen, in der Lounge, eine zweite, und zwar zusammen mit dem Kapitän. Die Prozedur dauert lange. Ist sie vorüber, bittet er zum Abendessen und nimmt am großen runden hinteren Tisch in Begleitung einiger Honoratioren Platz; ihm schräg gegenüber, dennoch zur Seite, der Hotelchef, Christian, mit dem ich mich gleich um elf Uhr treffen werde: (Normalerweise müßten, bevor sie selbst einen Bissen nehmen, wir anderen Gäste darauf warten, denke ich mir, daß als erster er das Glas erhebt; aber so förmlich ging es nicht zu, vielmehr von nun an zwanglos.)

Nun aber dieses hier einstellen, bevor ich zu meinem Termin gehen werde.

Guten Morgen. *******albannikolaiherbst - Freitag, 4. April 2014, 06:05- Rubrik: Arbeitsjournal

[Sonnabend,

9.06 Uhr.]

Noch immer fünf Tage Meer vor uns, bis wir Mauritius erreichen werden. Das Gleichmaß der Abläufe bringe es mit sich, daß ich mich zunehmend wie daheim fühle – als wäre man schon immer hiergewesen. Erster Kaffee um sieben (deshalb hat es wenig Sinn, früher zum Arbeiten aufzustehen, weil eben noch gar kein Kaffee da ist, auch kein Tee), dazu der Gang erst an Achtern, dann über die Treppe zum Brücken- und noch eins weiter aufs Sonnendeck, dort den schmalen Joggingpfad, der um die Schornsteine führt, entlang bis vorn an den Bug und in Richtung Westen geschaut, einige Minuten, bis ich auf backbards zurückgeh, vielleicht noch ein Schwätzchen mit einem der Passagiere halte, der mir erzählt hat gestern nach, er sei einst selbst zur See gefahren – Fischerflotte, solche Dorsche!, die dann gesalzen auf Gestänge bordquer gehängt und getrocknet, Stockfisch... und damals... das waren T a u s e n d e Delphine! - als das Meer noch nicht überfischt war... oh, ob ich mir einen Bart stehen ließe, „you got the permission?“: scherzhafte Anspielung auf einige complaints, die bei der Rezeption eingegangen, meiner eCigarillos wegen, „der raucht! der raucht!“, so ward gepetzt – doch dazu später etwas mehr, oder auch nicht: ‘s sind halt alte Leute, ich ergab mich drein und dampfe nun nur noch draußen oder in meinem Raum. (Und oben vielleicht, wenn niemand sonst da ist, in der kleinen Hansebar, Sugar, mein Barkeeper, schüttelte nur den Kopf, und mein Seebärenfreund von heute morgen, mit dem ich gestern nach den Stern des Südens gesehen, bemerkte dahin: „Some people always have to complain, it‘s the purpose of their life.“) - Dann, um halb neun, frühstücken. Auch hier schon schränke ich mich jetzt ein: paar Früchte, Haferflocken, Joghurt. Denn kaum hat man danach etwas getan oder auch nur gelesen, ist bereits Lunchtime. Die ich nicht mehr wahrnehme, sondern statt dessen geh ich in den Fitnessraum und trainiere. Ich kann das nur jeder und jedem empfehlen, wer immer solch eine Kreuzfahrt mitmachen möchte: Sparen Sie mindestens eine Mahlzeit aus, Sie werden sonst fett. Weil aber das Essen so gut ist, muß man etwas finden, das den Appetit reduziert. Also an der Grenze der Leistungsfähigkeit trainieren, dann ist an Hunger nicht zu denken, nicht-Trainierte bitte aerob, Trainierte leicht darüber. Man will danach allenfalls schlafen, jedenfalls ruhen. Und hat man das getan, tja, gibt es bereits Kaffee, bzw. Tee und Kuchen. Auch darum mach ich einen Bogen, aber erlaube mir gegen fünf den ersten Martini (shaked, ye know?, not stirred) und einen „echten“ Cigarillo. Und ab sieben gibt es Dinner, entweder als Buffett im Übersee-Club oder à la carte im Waldorf-Restaurant, wobei man auch, allerdings nur bei Vorbuchung, im „Romantic Dinner“ oder „Ristorante Toscana“ speisen kann. Das „Romantic“ bietet heuer ein fernöstliches Menü an; ich habe für heute abend reserviert.

Ja, und dann ist‘s bereits neun, und entweder Sie gehen in die Astor Lounge, um sich entertainen zu lassen, oder Sie sitzen draußen, wenn‘s nicht zu arg regnet, und süffeln wie ich Ihren Whisky. Wenn ich unterdessen - nach nur, ich bitte Sie!, vier Tagen - in der Hansebar aufkreuze, hat Sugar bereits die Flasche in der Hand und schenkt mir nach Maß seiner Augen ein, das dem seines Herzens entspricht. So lange unten, am Kopf des Promenadendecks, die Bespaßung, ist es bei Sugar nahezu leer. Klart das Wetter auf, wird Tanzmusik gespielt, draußen vor der Bar, und gestern nacht tanzten auch vier Paare. Wer seine Ruhe möchte, geht sanft gen Bootsdeck ab und schaut nach, ob dort Herr Lanmeister sitzt.

Noch sah ich ihn nicht, aber ich bin mir sicher, in irgend einer Kabine, da lebt er. Will nur noch nicht in den Text. Statt dessen sammle ich Typen – das ist nicht abfällig gemeint, sondern meint Repräsentanten bestimmter Typologien. Und da nun wird man fündig.

Ich vergaß zu erzählen, daß nach 22.30 Uhr immer noch ein Abendsnack gereicht wird. Jetzt werden Sie die absolute Notwendigkeit begriffen haben, hier den Körper heftig zu fordern. - Nach 22 Uhr sind die Laufbänder im Fittnessbereich auch dauernd in Benutzung – durch die Crew, nicht uns, die wir dann ja trinken.

Auch die Offiziere essen:

Stilleben nachts auf Achterdeck.Notate im Notizbücherl:Zwei Herren, die allabendlich ihren Brandy trinken, der in weiten Cognacschwenkern serviert wird. Der eine Herr weißhaarig und weißkurzbärtig; sein dazwischen leuchtendes Gesicht wird immer röter und röter, glüht fast schon, nun, am fünften Tag der Reise.  Wie der Himmel wechselt Bootseck, 1805 Uhr. Über die Wolken etwas schreiben.  Tatiana Bespalova, die Geigerin, jeden Tag mehrere Stunden üben, zusammen mit ihrer Partnerin am Klavier, Kateryna Rodina; sie spielen sogenannte Klassik, auch davon, freilich, nur die Evergreens. Tun sie‘s im Captain‘s Club, Mitte Promenadendeck, ist das bisweilen herzrührend, weil oft kaum dreivier Leute zuhören, wenn es hochkommt, zehn. Ein Schicksal erzählt sich hier, eines von vielen Schicksalen, denen wir an Bord begegnen – bei der Besatzung, die Passagiere sind so und so privilegiert. Als Charlie gestern nacht Ray Charles sang und, klar, grauslich wie immer, Elvis, aber auch das Lied eines schwarzen Sängers, dessen Name ich vergessen habe, egal, nein, nicht egal...  ... wie auch immer: es war ein Sehnsuchtslied für alle fern der Heimat, da stand neben mir eine der ukrainischen Serviererinnen und sang leise mit. Und plötzlich liefen ihr die Tränen – wie hatte sie erzählt? bereits zwei Jahre fort von daheim? und einen fünfjährigen Jungen... - So sei das - sagte sie‘s nicht so? - Leben? Immerhin d i e Kraft hat er, der Kitsch, den Pragmatismus auszuhebeln. Und täuschen wir uns nicht! Das funktioniert nicht nur bei „einfachen“ Menschen.  Wie der Bespalova die Sehnen hervortreten, rechts am Hals über die Schlagader dort hinweg, fast ein Wellenstrang, selbst, wenn sie zur Seite gewendet mit besonderem Kraftstrich spielt.  Und andere rührende Bilder:

Das alte, sehr alte Ehepaar, im bereits Dunklen am Bootsdeck, Hand in Hand, beide können gar nicht mehr recht gehen, aber er, so Kavalier!, hält ihr die schwere Tür auf: ein Ritus, der wirklich Zeit braucht. Diese Reise hier gibt den alten Menschen, was Sie vielleicht nicht mehr haben, gibt ihnen davon eine gefühlte Unendlichkeit: eben Zeit. (Sehen Sie? Wieder hat mir Herrn Lanmeister auf die Schulter getippt: zu sanft allerdings, um mich erschauern zu lassen.)  „Manchmal“, notiert Herr Lanmeister in seinem Kopf, „springt eine sehr kleine Reiterin auf eine der Wogen und läßt sich hinauftragen oder gibt ihr die Sporen, um sich hinauftragen zu l a s s e n. Dabei winkt sie uns zu, vielleicht auch nur mir, vielleicht kann alleine ich sie sehen. In den letzten Tagen, oder waren es Wochen, scheint sie mir sich immer häufiger zu zeigen.“  Heute ist das Gesicht des Kurzbartmannes n o c h etwas röter geworden. Es glüht nicht nur mehr, sondern strahlt. BILD WELLEDie bisweiligen Ungewißheiten, wenn das Schiff schlingert: surreal. Man weiß nicht, ob Einbildung oder Realität – besonders übrigens beim Sport, weil sich da nicht mehr sicher entscheiden läßt, ob nicht nur der eigene Kreislauf etwas überfordert wurde.  Und wieder die Bespalova, gestern nacht, „klassisches“ Konzert in der Astor Lounge, diesmal nun endlich vor vielen Leuten. Wie wunderschön, wenn sie die Waden streckt bei einer Bogenführung, die der gesamte Körper mittut: aus der Wade sich drehend hinauf ins dreifach gestrichene c oder d. Beide Damen, übrigens, auch die Pianistin, tragen ausnehmend schönen hohe Pumps unter ihren schmalen Fesseln. Der Rotgesichtige – unterdessen gleißt er - hat dazu sein linkes Bein über die hölzerne Sessellehne gelegt. (Wie halten wir, als Musikerinnen, die ständige Wiederholung aus? und aus, was wir spielen? Welch eine Wohltat war unser Bach, vorgestern, das Air, und füllt nun heute das Ave Maria den Raum! Wir spielen darüber, Zigan!, hinweg, lösen all die Wehmut auf in unser Temperament: zu küssen, als ränge man um Luft.)  Es wiegt sich das Schiff zu Straussens Blauer Donau. Und die Conferencière spricht „Massenet“ „Me‘sse-nett“ aus und „Fauré“ wie die englische Vier: „Gay(!)briel Four“. Besonders hübsch war auch, daß das Programm aus „Après un rêve“ ein „Apres Unreve“ (Ey‘press A‘nreyve {Unrave}) gemacht hat.  Meine erste Sternschnuppe. Unter dem Kreuz des Südens. Nachdem das Konzert vorbei war.

Und wieder auf dem Bootsdeck, allein, der Nachtsog des Meeres. Darüber werde ich eigens schreiben: gesondert.Vielleicht ein Gedicht. Die Reiterin, die Gregor Lanmeister sieht, hat auch ein d u n k l e s Gesicht. Wie schrieben mir einige Leser? „Kommen Sie wieder zurück!“  albannikolaiherbst - Samstag, 5. April 2014, 06:29- Rubrik: Arbeitsjournal

[Sonntag,

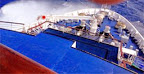

8.50 Uhr.]Etwa die Hälfte, vielleicht etwas mehr, liegt für die Überquerung des Indischen Ozeans hinter uns; wir fahren noch immer durch Regengebiet, heute früh sind auch die Wellen etwas höher, mir durchaus angenehm, aber nicht allen; und erstmal hat sich, es gibt sie also noch, die Sonne sehen lassen: pünktlich zum Frühstück:  Aber wer hätte das für möglich gehalten? ich doch am allerwenigsten: daß ich eines Tages beginnen würde, demn Luxus einer Suite zu schätzen? Doch es war so. Den ganzen Tag über Grau und Grau, wenngleich das Meer in diesen Breiten selbst bei Meilen über Meilen schwarzverhangenem Wolkenschild mitunter ein nicht faßbares Blau annimmt, das gleichzeitig tief und dunkel und aber eben auch hell ist... - jedenfalls war ich draußen über die Decks gestreift, hatte mich immer wieder vollregnen lassen, es ist ja nicht kalt, und in meiner Kabine, das war die erste konkrete Lockung, waren dumpf und laut die Schläge des Schiffsbugs in die Wogen zu hören; es geht von meinen Fenstern, die bis zu meinen Füßen hinabreichen, vielleicht vier Meter bis an den Meeresspiegel hinunter, nicht mehr; da bekommt man auch die fliegende Gischt mit, die aufgeschossen kommt. Und statt mittagzuessen hatte ich einen ziemlich harten Workout absolviert, Kraft u n d Kondition und obendrein zwei Saunegänge angefügt, tiefunten im Spa-Bereich des Schiffs, einen Aufguß inklusive, der mich schaffte, geb ich zu, und statt nun kalt zu duschen, schlang ich mir das Handtuch um die Hüften und hing den Bademantel lose über die Schultern und eilte die sechs Treppen zum Bootsdeck hinauf, wo außer mir, weil es so goß, niemand war, und zog mir einen der Liegestühle an die Reling, breitete den Bademantel darauf aus und ließ mich hineinfallen und bestürmen und beregnen. Grandios, dies so mitten auf einem Ozean, und man pfeift nicht nur aufs schlechte Wetter, sondern dreht es sich zur Wohltat herum.

Doch halt nicht lange. Irgendwann geht die Fröstelei los, da sollte man heiß duschen. Was man sowieso tun sollte von Zeit zu Zeit. Und dann überkam‘s mich: Ich hab doch eine Couch, kann mich auf sie legen und von ihr aus hinaussehn, die Wellen ansehen, die Brecher ansehen, die Gischt ansehen, und eigentlich könnte ich hier lesen und/oder dösen und/oder nachdenkend träumen. Und so, nachdem ich mir noch eine Bloody Mary besorgt hatte, t a t ich:  >div align=justify>In dieser Vefraßtheit, freilich, komme ich mit dem Roman nicht voran, oder allenfalls kaum. Außerdem merke ich, wie meine Schreibdynamik von ihm, dem Roman, durch diese Berichte abgesogen wird; was ich eigentlich vorhatte, nämlich das ganze Buch hier an Bord zu schreiben, wird sich nicht mehr realisieren. Ich zerteile mich zu sehr: zum einen in den „Mich“, der Ihnen diese Erzählungen schreibt, zum anderen, was aber wichtig und richtig ist, in das „Mich“, das hört, für das Hörstück, und dafür auch Gespräche führt und recherchiert und beobachtet, und schließlich noch in das „Mich“, das einfach nur diese Reise genießt und auch jede Unbill – sie ist immer nur scheinbar – in ein Erlebnis herumdreht, das ich nicht missen wollte. Es ist wirklich grandios, den Ozean bei Regenwetter, immer hart an der Kante des Sturms, zu überqueren, und berauschend, minutenlang nichts zu tun, als Wellen zu beobachten, ja Welle im Inneren selbst zu werden. Da ist dann für Gregor Lanmeister aber kein Platz mehr, oder der war es noch nie, und deshalb sehe ich ihn auch nirgends.

Aber andere. Ich habe begonnen, Namen zu vergeben, Charakternamen wie den der „zwei Abenteurer“, für Patrick und John, dort sitzen sie am Achterdeck und, ja, Abenteurer tun das, rauchen:  Ich bin mir sicher, in dem Roman werden sie eine Rolle bekommen. -

(Wenn ich hier aus dem Fenster sehe, ich muß nur den Kopf nach „starboard“ wenden, habe ich gerade den Eindruck, wie flögen dahin!

Außerdem hat‘s wieder aufgeklart, in den wenigen Zehnminuten, die ich hier nun sitze und tippe)

- Und so auch der Mann mit der Pudelmütze, der den ganzen Tag über auf dem Achterdeck in der überdachten Raucherecke sitzt und Kreuzworträtsel löst, eines nach dem anderen; dazu trinkt er vom frühen Morgen an Bier, leise, aber entschieden. Er aber auch, wie alle die anderen Passagiere, sind auf die Sonnenseite des Lebens gekommen, der Alters, verglichen mit jenen alten Menschen, die in Berlin लक्ष्मी betreut. Hier wie dort lagert das Sterben am Weg bereits, aber für meine Mitreisenden und, ja, auch für mich, hat es ein Lächeln aufgelegt. Wohin wir geraten, ob aus eigener Befähigung, eigenem Kampfgeist oder ob aus Mangel und angeblicher Selbstverschuldung, letztlich, sieht man den Gründen bis auf den Boden, ist es allein eine Frage des – Glücks. Ob man Glück gehabt hat, so oder so, oder nicht. Daß dieses, Glück gehabt zu haben, eine ontologische Kategorie ist, wird mir gerade erst bewußt. Es könnte einer der entscheidendsten Gedanken Gregor Lanmeisters sein. (Zum Beispiel, daß sich die Leute, die hierher gekommen sind doch wohl, um auf dem Meer die Zeit zu spüren und wie sie eben stillesteht, sich dann zusammenfinden, um sie zu – vertreiben; so geht das Wort: zum„Zeitvertreib“ ... das Kostbarste vertreiben, das wir haben: unsere Zeit:  „Ich glaube eher, es lebte sich hier.“ Glaubte oder „meinte“? Jedenfalls Rilke, Malte.)  Abends setzte ich mich zu Christian, dem Hoteldirektor – das wäre wohl auf Schiffen, die keine Passagiere befördern, der Quartiermeister, oder wär es gewesen -, und dem Chef des Servicepersonals und fragte und ließ mir erzählen: etwa, wie man es hinbekommt, daß das Gemüse ständig frisch ist, eben nicht gefroren und wieder aufgetaut, das müssen riesige gekühlte Lagerräume sein, und sind es; erfuhr von der bisweilen diffizilen Versorgungs-Logistik sowohl von hier auf der Astor als der von anderen, meist sehr viel größeren Schiffen mit eintausend und mehr Leuten allein an Personal, wo deshalb eng an eng die Passagierkabinen, „das rechnet sich nur über Masse“, so daß für die Lagerräume kaum mehr ein angemessener Platz bleibt, „zumal“, so Christian, „wissen Sie, als die Astor gebaut wurde, war sie von vornherein für Weltreisen angelegt; nicht so die riesigen Kreuzfahrtschiffe; die waren erst einmal nur für Wochentouren in Europa gedacht. Dann begann der Markt zu boomen, alles änderte sich, und diese Riesendampfer sind mit Bedürfnissen konfroniert, zu deren Erfüllung sie nie entwickelt wurden.“ Ich werde in den nächsten Tage gucken gehen dürfen, werde auch mit der Mannschaft essen, die Seiten, sozusagen, wechseln; vielleicht ziehe ich auch einen Blaumann an.  Nachtsog NachtsogDann steh ich an der Reling, Bootsdeck wieder, bin allein, denn es regnet luv, in scharfen dichten Spitzen. Unter mir formen sich die Wogen, zerfallen wieder, klatschen, rauschen, um die beiden Schornsteine und sämtliche Verstreben sing der Wind. Ich beuge mich weiter vor. Besser, ich steck mein Ifönchen in die Hosentasche, stecke alles hinein, was ich in Händen halte, denn der Sog ist so groß, es fallen zu lassen. Es würde fallen und sinken, immer weiter sinken, Hunderte, ja Tausende Meter hier. Ich weiß das genau, bin mir bewußt, aber es ist solch ein Reiz da, solch eine Lockung, die ihn halb zog, halb sank er nicht hin, sondern riß sich noch beizeiten los, schritt das Deck bugwärts weiter, öffnete die Tür und ging hinein und zur Bar, um seinen Whisky zu holen. Und hat nicht bemerkt, wie jemand ihn beobachtet hat. Mir wird das erst klar, als ich, in meiner Kabine zurück, vom Nachtsog ins Notizbuch skizzier und mir dafür die Szene noch einmal vergegenwärtige. Er ist also d o ch da. *****Noch vier Tage der reinen See. Dann werden wir Mauritius erreichen, „L‘Île Maurice“.

Sugar sinniert in den Regen.

MS Astor, nachts.

Oberes Achterdeck vor der Sonnenterrasse.*******[12.20 Uhr (6.4.).

27 51‘02‘‘ S/ 79 55‘14‘‘ O

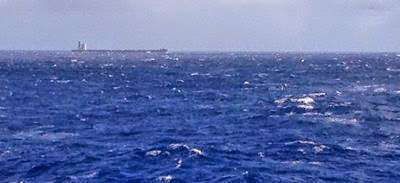

Launisches Windwetter, aber immer wieder kommt kräftig die Sonne jetzt durch. Übern Bug gehen bisweilen Gischtnebel, wenn sich drunten eine Welle direkt am Schiff gebrochen hat. Die Gischt anderer Wellenkämme, die sich weiter fort auf See, aber gegen den Wind brechen, wehen gleich fatamorganen Fahnen, stehen sekundenlang über dem Meer, zerstäuben. Es ist, als näh,men manche Wogen Anlauf, die Astor hebt sich und senkt sich, aber versucht, die Dünung zu schneiden. Wir „machen“ 17 Knoten.

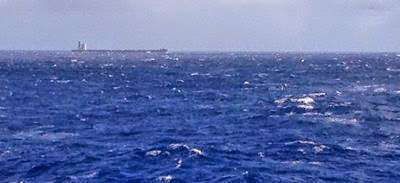

Ich steh lange draußen, erst oben am Achterdeck, dann vorn am Bug, um den nicht nur singenden, nein, in den gespannten Drähten und Haltungen jaulenden, lauthals jaulenden, wimmernden, heulenden Wind aufzunehmen. In der Ferne begegnet uns ein Riesentanker, zu weit weg indes, um zu grüßen; die Kapitäne werden über Funk miteinander gesprochen haben:  Auf den Sonnenterrassen werden bereits die Cocktails serviert, allerdings die Gäste auch wieder vertrieben, weil uns eine Wolkenmasse, so sieht es aus: verfolgt. Ich warte auf sie, an die obere Relign gelehnt. Schon sind wir eingeholt, und sofort beginnt es zu sprühen, aber nicht nur von, wie zu erwarten, achtern, sondern auch vom Vorne her, das un sim Rücken liegt: Wir sind von den Wolken in die Zange genommen.

Die Wellen schaukeln sich auf, werden länger, immer länger, auch höher, so daß das Traumschiff mitschwingen muß über seine ganze Länge, ganze Höhe. Aus den Fenstern meiner Suite, in der ich das nunmehr schreibe und die aufgenommenen Töne als Dateien sichere, sieht es wieder aus, als ob wir flögen, und Schaum ist - weißer, als wenn er Schnee wäre, Feim: selbst hier herein hört man das dumpfe schlagende Klatschen, und sogar das Sirren, wenn die Milliarden Bläschen platzen, meine ich, vernehmen zu können. Mit einem Mal ist es nachtschwarz, hat sich in Bruchteilen von Sekunden eingedunkelt, klart aber schon wieder auf, und im ganzen Rund der Horizonte gleißen Lichtinseln her.

(Meine Haut schmeckt nach Salz, meine Handflächen fühlten sich taub an, zugleich schmierig; auch dies kam vom Salz, das auf den Decks wie Staub auf jedem Holz liegt; es bleibt haften an den Fingern, ist leicht klebrig. Das Meer ist hoch in die Luft gestiegen.  albannikolaiherbst - Sonntag, 6. April 2014, 08:52- Rubrik: Arbeitsjournal

[Montag,

8.25 Uhr.]Als ich erwachte, gleißte die Sonne bereits, vom Meer reflektiert, zu mir herein: eine weitere Stunde haben wir gestern nach die Uhr zurückstellen müssen:: Ich irrte mich::: wir gewinnen an Zeit, indem wir in Ihren Morgen reisen; der Unterschied zu dem Ihren beträgt nunmehr nur noch vier statt der Hongkonger und Fremantler sieben Stunden. Dafür (seltsame Logik-Verbindung) scheinen wir die Regenzone durchfahren zu haben, schauen Sie sich‘s selber an: BILD  . Dies bedeutet nun aber, daß die Verwendung von Sonnenschutzmitteln obligatorisch wird; schon gestern, da die Sonne immer wieder durch die Wolken kam, besaß sie enorme Kraft; abends spannte die Glatze. Insgesamt war der Tag sehr angenehm, die warmen Zwischenschauer erfrischten, und nachts stand ich unterm Kreuz des Südens und sag nicht nur dieses, sondern in die Milliarden Sterne empor.

Neben mir Johan, am Bug, die Augen ferne vorausgerichtet, ich stellte mich mit dem Whisky zu ihm, leise sprachen wir. Dann erzählte ich von dem Cellofreund >>>> und seinem Angebot. Johan, sich zu mir wendend, „Das kann doch nicht wahr sein!“ Er lachte kurz, lachte wieder. „Wir sind hier im tiefsten Niemandsland, es gibt nicht einmal einen Schiffsverkehr, der der Rede wert wär... und da erzählen S i e mir.... Das ist hier W ü s t e!“ „Doch doch“, bestätige ich abermals, „ich brauche nur die Adresse... und den Namen, selbstverständlich.“ Er lacht ein drittes Mal, seufzt dann: „Nicht mal das Internet funktioniert doch richtig...“ „Stimmt, das ist nervig. Ich brauche fast zwei Stunden morgens, mitunter geht allein eine Viertelstunde dafür drauf, daß man eingeloggt wird... wobei das aber schon als zu bezahlende Zeit zählt...“ Er: „Das habe ich längst aufgegeben. Aber nun, Ihr Leser.... es ist wirklich nicht zu fassen.“

Übersprunghaft möchte er wissen, ob es in Deutschland jetzt kalt ist. „Nicht mehr“, sage ich, „glaube ich. Als ich fortfuhr, hatte schon der Frühling begonnen.“ „Oh, und dann sitzen, nicht wahr?, alle draußen vor den Cafés, auch wenn sie Wintermäntel tragen müssen...“ „Und Handschuhe, ja.“

Unten am Achterdeck erzählt John, der Abenteuer 2, vom Gambling: Hunderennen in Hong Kong, Pferderennen in Australien, er gamble aber nur noch, unterdessen, Roulette. Und vorhin, Einsatz 5 AUD, beim Bingo in der Astor Lounge, „I made eightyfour...“ Wiederum zuvor das Ehepaar im Waldorf beim Dinner; er mit zwölf nach Australien gekommen, sie stammt in gerade Linie von den ersten britischen Siedlern ab, nein, nicht von den Gefangenen... Jetzt wollen sie, angekommen in London, hinüber in seine alte Heimat, die Niederlande, und Verwandte besuchen, „in Holland“, sagt er. Ich taste mich vor, erzähle, weshalb ich hier bin, muß immer wieder erklären, was ein „broadcast play“ ist, ein treffenderes Wort für „Hörspiel“, geschweige „Hörstück“ fällt mir nicht ein. Umschreiben: „It‘s a combination of feature and spectacle für radio, composed from stories, interviews, original sounds“ und so weiter. Vielleicht werde ich demnächst von einem Roman zum Anhören sprechen, „a novel to be listened to“, irgend sowas.

„Look“, sagt John, er Brandy, ich Whisky, „I know, you like it... so take one.“ Er hat, wo auch immer, ein gänzes Päckchen Cigarillos aufgetrieben, schmale Stifte, „try!“ Patrick, der zweite Abenteurer, ist heute abend nicht zu sehen; ich fantasiere, daß er Geschäften nachgeht, seltsamen, für die er an Bord acquiriert. Das ist selbstverständlich schon der Roman. Selbst hier ist die Wirklichkeit nur pragmatisch, nüchtern, nicht selten banal; sie braucht Aufladung. Die Sehnsucht, immer, ist stärker als die Realität. Sowohl erfüllter wie erfüllender.  Ich wachte also im Gleißen auf, schob mir die Kissen in den Rücken, sah mich um:  Dann etwas übergezogen und zum ersten Kaffee ans Achterdeck. Drunter, auf dem Rundgang außerhalb des Waldorfs achtern, ist Ruheplatz für die Servicekräfte; eine junge Dame ruht sich dort dem gleich beginnenden Dienst entgegen, der nicht selten bis spät in die Nacht geht. Einer der sehr wenigen Orte auf dem Schiff, der nur für sie ist: Finden das nicht auch Sie schön, es zu betrachten? Ich tat das fast eine Viertelstunde lang.

Noch zehn Minuten, bis das Morgenbuffet eröffnet wird. Paar Schritte nach Backbord, dort an die Reling, und plötzlich... das gibt‘s doch nicht! silbern, fein die zu Segelschwirrern ausentwicklenten Flößchen... ein knapp unterarmlanger fliegender Fisch, der gar nicht mehr eintauchen will, nicht zu fassen, wie weit ihn die Luftströmung trägt. Dann ist er wieder weg. (Ich bin nicht gut im Fotografieren, merke es immer auf neue; schon gar nicht mag ich mich mit der Kamera in irgend einen Anstand legen; irgend eine Übertretung, eine Blasphemie, wär immer dabei, anders, als wenn ich beschreibe... Auffällig, daß ich diese Scheu nie verloren habe, ich, der ich in Übertretungen lebe. Ich spüre etwas Heiliges, das ich durch Fixierung nicht zerstören möchte. Andererseits fotografie ich ja oft, aber immer aus dem Handgelenk, immer etwas provisorisch, zufällig, skizzenhaft... Zum Beispiel mein Frühstück: BR>  ). ).Aber auch die Tiefe ist nicht selten nüchtern. Wohin, zum Beispiel, mit dem Abfall? Denken Sie an die Fäkalien täglich. 300 Passagiere, ebenso viel Personal, macht 600 mal, niedrig übern Daumen gepeilt, ein halbes Kilo, sind 300 Kilo Scheiße täglich, in der Woche 2100, auf der gesamten Tour 12.600. Und ich spreche nur von einem kleinen Kreuzfahrer; rechnen Sie das mal auf die Aida hoch, mit an die 2000 Passagieren...

Also dieses. Dann die Essensabfälle. Die übrigen Abfälle.

Ich frage nach.

Organischer Müll wird gepreßt, dann wird ihm das Wasser entzogen. Hochtechnisierter Standard. Die zerpulverte Trockenmasse wird ins Meer gegeben, „Dünger“, sagte Christian, „ein besseres Fischfutter gibt‘s nicht“. Ebenso wird mit Glasabfall verfahren: bis zur Konsistenz von Sand zermahlen, dann gepreßt. Und verklappt. Kein Plastik aber. „Aber die Wirklichkeit“, so Christian weiter, „die sieht leider anders aus, oft. Zum Beispiel dort, wo sie gerade das abgestürzte Flugzeugs vermutet wurden, aufgrund von Messungen, die das indizierten... Nichts als ein riesiger wandernder Abfallteppich.“ *Bläue.

Bläue.

Der blaue Planet.

(Von den Pythons gehört, die in Florida eingeschleppt wurden, da gar nicht hingehören – aber was gehört schon wo hin? Kartoffeln nach Europa, Palmen in die Karibik? – und die sich nun derart vermehrt hätten, daß Jagdlizenzen auf sie ausgestellt würden, sozusagen Kopfprämien. Ebenso, erzählt das Ehepaar von gestern abend, die australischen Krokodile, die unter Artenschutz stehen, bzw. standen. Sie hätten sich derart vermehrt! - Aber wissen wir, was wir aus Reden erfahren? Der silbern blinkende, ja blitzende Fliegende Fisch. Ich dachte erst, wo einer sei, seien auch andre. Wartete. Doch keiner kam mehr nach.)  Bläue, so weit das Auge reicht. So weit die Wünsche tragen: Silber. Ein paar Quellwolken. So jetzt der Blick aus dem Fenster (daher die Streifen: Salzstreifen, außen auf dem Glas der Scheibe). (9.50 Uhr.) (17.55 Uhr.

Sir Granville Bantock, Sapphic Poems.)

Die Abläufe an Bord eines solchen Kreuzfahrers ist quasi immer gleich: Frühstück zwischen 7.30 und 10 Uhr, entweder am Buffet des Überseeclubs oder gedeckt und bedient im Waldorf; Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr, dito; Tea Time mit enorm vielen Torten und Gebäck von 15.30 bis 16.30 Uhr; Dinner von 18 bis 21 Uhr, wobei Sie neben Buffet und Waldorf nun auch die Möglichkeit haben, die Separées zu buchen, sei es des Ristorante Toscana, sei der des Asian Chili Restaurants; und zwischen 22 und 22.30 Uhr werden noch einmal Snacks gereicht, die von Abend zu Abend variieren.

Dies ist das Skelett solcher Fahrten; die Sehnen sind die Bars, und an ihnen hängt die Muskulatur des Entertainments, das bereits morgens mit Glücks- und Gesellschaftsspielen und dem einen und/oder anderen Kurs beginnt, sei es Yoga, sei es Handarbeiten; überdies wurde ein „Poetry Corner“ eingerichtet, eine Art Kreatives Schreiben, halbstündig täglich: hier schreiben die Passagiere, die das mögen, Gedichte über die Fahrt.

Hinzu kommen Tanzkurse, auch ein Kurs in basaler Harmonielehre wird angeboten, auch ein bißchen Klavierunterricht, und nachmittags gibt es kurze Tanzkurse, deren Lernerfolge gleich nachts ausprobiert werden können – nach den großen Shows in der Astor Lounge, aber auch hinter der Hansebar am oberen Deck, wo nach 22 Uhr immer noch mal aufgespielt wird.

Das alles ist, zugegeben, nicht ohne eine allerdings liebenswerte Banalität; niemand ist ja gezwungen teilzunehmen; es gibt die stillen Räume nach wie vor, nicht nur seitlich am Promenadendeck, wo alte Damen sticken, nicht nur im Kartenspielraum, der auch oft gut gefüllt ist, nicht nur in der Bibliothekl, wo riesige Puzzles gelegt werden, sondern eben die Außenränge der Bootsdecks sind ohne jede Bespaßung; dort schaut man einfach, wie Gregor Lanmeister, auf das Meer, oder schläft, oder liest, oder unterhält sich leise; und vorne, am oberen Bugsdeck ist ohnedies so gut wie niemand jemals.... nur nachts treffen sich dort stille Schauer, um ob der Weite zu erschauern, die wir durchmessen. Vor allem aber derjenigen, die wir überfahren: Was unter uns ist, Tausende Meter, wer weiß es, wer spürt es?

Ich kam vom Training und legte mich zur Ruhe. Das Bootsdeck leerte sich zur Tea Time. So war ich alleine, als der, für mich nur, zweite Fliegende Fisch sprang. Er sprang Richtung Norden, also auf den Äquator zu. Ich sah ihm nach, vielleicht daß noch ein nächster käme... und da?? was war d a? Scharf erhob sich das Dreieck der Rückenflosse und ließ darunter den graubuckligen, glänzenden Rücken sehen, zu langsam aber, und zu flach, für einen Delphin, und für einen Hai, oder nicht), zu flachgestreckt. Fast eine ganze Minute lang ließ dieser Botschafter der Tiefe sich unaufgeregt dahintreiben, es war keine Täuschung. Dann tauchte er ab, auch dies ohne eigentlich Wille und Absicht, sondern, als ließe er sich gleiten wie große segelnde Vögel.

Ich habe keinen Zeugen, hatte auch die Kamera nicht mit, die ich ohnedies fast immer auf dem Zimmer lasse; und vom Sport noch war dort auch mein Ifönchen verblieben. Andererseits, ich wollte den Moment trinken und nicht in die Distanz des Dokumentes gehen. So werden Sie mir glauben müssen, und glauben Sie mir nicht, was tut‘s? ***Ob ich den Seegang nachts auch so sehr gespürt hätte, fragte mich auf der Treppe ein älterer Herr; vielen bin ich vom Ansehen bekannt, ich falle auf, nicht nur des Alters wegen, sondern auch wegen meiner Kleidungswechsel zum Abendbrot, und weil ich diese Dinger rauche. Nein, ich hätte nichts gemerkt. - Es sei aber, so wieder er, doch ziemlich heftig gewesen. So hab ich das wohl überschlafen.

Dafür, vor einer knappen Stunde, geradezu aufregende Wolkenformationen voraus, sowie zu den Seiten: hell und lichtblau gen Norden, dunkler gegen Süden, und voraus Schlösser, Welten, Luftschiffe, die Phantasten konstruiert haben und von denen bisweilen dunklere Lifts, und transparent vibrierende, bis auf die teils ultramarine, teils grausilberne Meeresoberfläche hinabgehn, teils leuchtet sie türkis – vielleicht, daß diese Wolkenschiffe Trinkwasser aufnehmen müssen, in den Lifts wird es entsalzt... oder es gibt einen regen diplomatischen Austausch, wer weiß das? Man spürt bisweilen Verstimmungen zwischen den Himmels- und den Meeressphären, dann schiebt sich eine Ballung vor die Sonne, als Drohgebärde vielleicht oder um wirklich nur die Verärgerung auszudrücken, die so ein Engel oben hat oder unten ein mächtiger Neck, wer weiß, wer weiß... doch schnell klärt sich das wieder, und abermals wirft die Sonne Millionen silberner Pailletten über das Wasser bis ganz zu uns dahin...

So stehe ich hier bei meinem abendlichen Glas Campari-Soda, das auf dem gut breiten Holz der Reling steht, und sinne der kommenden Nacht entgegen und daß ich dann abermals die Lustbarkeiten fliehen werde, zwar, immer schau ich mal kurz hinein, lasse mich sehen und grüße und flirte ein bißchen mit dem Personal, aber möchte doch immer schnell in meine gute Fremdheit zurück. Sie beinah alle glauben an den Pop, „Abba“ gab es gestern, warum ich denn nicht käme? Ich mag nicht erklären, mag nicht sagen, daß ich Abba nicht mag, auch Elvis nicht, daß ich nicht dazugehöre und die Beatles seit jeher zum Davonlaufen fand. Niemanden muß das etwas angehn, es ist alleine meins. Nur wünschte ich mir, daß die beiden Damen, die Geigerin, die Pianistin, wieder ein bißchen Bach spielen, wieder ein bißchen Schubert spielen, aber ohne, daß man das Klavier künstlich verstärkt. Auch das hört niemand hier, daß es dann nach einem dumpfen Pappkarton klingt, einem hallenden Klangsarg. Dennoch dringt, was sein könnte, heraus. Die Utopie ist gegen schlechte Umstände niemals empfindlich; sie beharrt in ihnen auch - -

Es bleibt, daß wir eines der Sieben Weltmeere durchmessen. Da ist es egal, ob das Wetter freundlich ist oder nicht. Denn über den Tag wechselte es wieder, es regnete auch noch mal, dann schien wieder die Sonne. Immerhin wurde in den kleinen Swimmingpool des Achterdecks das Wasser wieder eingelassen; gestern war er abends geleert worden. „Wissen Sie, das kann gefährlich sein, wenn die See so dünt: dann bauern sich Wellen in dem Pool auf, und wer dann nicht völlig sicher ist beim Schwimmen, kann erfaßt und gegen die Wände geschlagen werden. Solche Unfälle möchten wir wirklich gerne vermeiden.“ Für geübte Schwimmer ist der Pool ohnedies zu klein: zwei Stöße reichen, und man kommt gegenüber schon an. Außerdem, ich bitte Sie!: 31 Grad Celsius Wassertemperatur.

Unversehen ist es nachtschwarz draußen. Ich stehe kurz vom Schreibtisch auf und trete an eines meiner beiden großen Fenster und hebe den Kopf: Dort scheint der Mond, genau eine Trabantenhälfte, und Venus ist zu ihm in seinen und meinen Abend getreten:

******* albannikolaiherbst - Montag, 7. April 2014, 16:05- Rubrik: Arbeitsjournal

[Dienstag,

7-25 Uhr.

]Das Schlechtwettergebiet ist durchsegelt („a ship is sailing sagt die englische Sprache nach wie vor, auch dann, wenn es sich um ein Motorschiff handelt), bereits zum Frühstück war es ausgesprochen warm. So saß ich in der Sonne und sann der gestrigen Nacht nach, die ein kleines Opfer von mir wollte.

Ich war von den beiden Konzerten hochgekommen, erst einem mit Jazz-Standards, die, freilich, selbst schon Schlager sind, aber bisweilen rief aus dem Publikum jemand „... and Stan Getz, too!“, und Nicolae Petrovici ist mit an Bord und spielte das Klavier, der seinerzeit, bei meiner ersten, dieser sehr viel kürzeren Kreuzfahrt, dem Freund und mir zur Seite gestanden, als wir Asche einer Freundin in die See versenkten... er also improvisierte so fein über ein „Summertime“, das sich alleine dafür das kurze Hineinschaun gelohnt hat:  Technik in der Astor-Lounge. Technik in der Astor-Lounge.Danach wieder zu den beiden Damen, der Geigerin, der Pianistin, in den Captain‘s Club, eine halbe Stunde ebenfalls zu Schlagern gewordene Klassik (ich werd die beiden wirklich bitten, einmal etwas anderes zu spielen, vielleicht Skrjabin wirklich; es wird ihnen so oft nicht geschehen), dann mit meinem Drink in meine Kabine, um die Töne zu überspielen und ein paar Notizen zu machen, und als ich schließlich im Dunkeln auf das mit Background Evergreens moderat beschallte Achterdeck hinaustrat, wo noch einige Paare beim Cocktail beisammen, saß nun auch Johan wieder dort, ein bißchen steif vor Zurückhaltung seines diskreten und herzenswarmen Begehrens, doch in seiner, hätte meine Omi gesagt, „schmucken“ weißen Uniform, und bei ihm saß die Geigerin. Beide lachten, er blieb zurückgelehnt, auf Abstand, aber alles an ihm hätte sich vorbeigen, ihr zubeugen mögen, vielleicht nur einmal kurz eine ihrer gesegneten Hände berühren... - Ich sah mir das von „meinem“ Pult aus an, wo ich oft zu stehen pflege, gleich neben den Starboardsteps zum Sonnendeck, nicht überdacht; wiewohl außerhalb des für mein Empfinden immer zu dunklen Raucherbereichs, darf ich dort meine Cigarillos rauchen, niemand bisher hatte etwas dagegen.