So verfluch ich die Macht! Repertoire: Johannes Keplers Ring am Nationaltheater Mannheim ODER Wagner als deharmonisierte Maschinenmusik. Dan Ettinger dirigiert Achim Freyers Inszenierung des Rheingolds.

[©:

Skizzen (nach dem Programmbuch): >>>> Achim Freyer.

Probenfotos: >>>> Hans-Jörg Michel.

Fotos im Saal: ANH/iPhone.]

Skizzen (nach dem Programmbuch): >>>> Achim Freyer.

Probenfotos: >>>> Hans-Jörg Michel.

Fotos im Saal: ANH/iPhone.]

„Was mich überrascht hat, ist“, sagt meine von den zweiunddreiviertel Stunden der Aufführung ein wenig erschöpfte Begleiterin, deren erster Wagner dies war, „wie wenig die Musik mich mitgerissen hat.“ Wir stehen vor der beeindruckend freizügigen, innen leuchtenden Architektur des Nationaltheaters und rauchen, um den Fall zu besinnen, jede:r noch eine Zigarette. „Aber künstlerisch großartig“, befindet sie, was bildend künstlerisch, also besonders das Bühnenbild meint und die Kostüme. Für die indessen etwas Eigenartiges gilt: Achim Freyers im ausgezeichneten Programmbuch dokumentierten Entwürfe haben eine unmittelbare Kraft des Strichs,

die der Realisierung auf der Bühne seltsam abgeht, anders als, übrigens, der Bühne selbst. Sie führt Ideen von gandioser sinnlicher Macht vor, etwa wenn zwei einfache Stühle sich an der Rückwand schmerzhaft langsam in alle Höhen heben, derweil, bereits den Betrug im Sinn, Wotan und sein Feuerteufel hinab nach Niflheim steigen, um dem sich zur gewaltsamen Weltmacht erhebenden Alberich das seinerseits den Rheintöchtern entwendete Gold mitsamt den Zauberutensilien Tarnhelm und Ring abzulisten – was ebenfalls nicht ohne eine Gewalt abgeht, die halb ein klassisches Kidnapping, halb eine Geiselnahme ist.

Nahezu sämtliche Aktionen – es sind immer politische – des Rings des Nibelungen sind von Gewalt gezeichnet: Richard Wagners Tetralogie, die vor allem im Rheingold noch den Geist der 1848er Revolution hat, ist gerade als mythische Konstruktion so sehr der politischen Wirklichkeit verpflichtet wie doch auch wieder symbolistisches Modell, das in einem bemerkenswert heiklen Verhältnis zur Suggestivität der Musik steht, ihrer Verführbarkeit gleichermaßen wie ihrer Verführungskraft. Spätestens seit Hitlers Mißbrauch, den der wagnersche Totalitarismus aber lockte, haben sich moderne Regisseure immer wieder damit auseinandergesetzt; Patrick Chereaus so genannter Jahrhundertring im Bayreuth von 1976 erweist sich heute lediglich als ein erreichtes Plateau.

An Wagners Weltentwurf fällt vor allem eine scheinbare Notwendigkeit auf, die in die ja nur angeblich nordische, tatsächlich von Wagner aber nach dramatischem Kalkül synkretisierte Mythologie das antike Moment der Tragik hineinholen will – und tatsächlich auch hineinholt, aber um den Preis permanenter verbrecherischer Aktionen. Tatsächlich ist der Ring von Progression bestimmt: die Alten wie Erda, aber auch schon die Riesen, werden von den Göttern abgelöst, diese dann wieder von den Menschen; es waltet ein fast marxscher historischer Determinismus, dessen unausweichlich mechanischen Vollzug eigentlich immer nur ein Verbrechen hemmen zu können scheint, das ihn dann aber gerade – bis zum schließlichen Weltenbrand – erfüllt, einer sich mit unendlicher Hilflosigkeit angefüllten Tabula rasa, die meiner Kenntnis nach bis heute einzigartig von Chereau auf die Bühne gebracht worden ist, in seiner Bayreuther Inszenierung. Wie damals aber ein Ekstatiker geformt hat, indes der Mechaniker, Boulez, am Pult stand, ist es in Mannheim gerade umgekehrt: Achim Freyer hat die Figuren des Weltdramas so fest in ihre Masken geschnürt, daß die alle sie treibende Kriminalität von vornherein gebunden, ja gefesselt ist wie die Planetenbewegung an ihre mechanischen Bahnen, will sagen: für ein wirklich willentliches Verbrechen ist gar kein Platz. Von oben bis unten sind diese Akteure Marionetten, bzw., um den Finger auf den Ansatz zu legen, Maschinen.

An Wagners Weltentwurf fällt vor allem eine scheinbare Notwendigkeit auf, die in die ja nur angeblich nordische, tatsächlich von Wagner aber nach dramatischem Kalkül synkretisierte Mythologie das antike Moment der Tragik hineinholen will – und tatsächlich auch hineinholt, aber um den Preis permanenter verbrecherischer Aktionen. Tatsächlich ist der Ring von Progression bestimmt: die Alten wie Erda, aber auch schon die Riesen, werden von den Göttern abgelöst, diese dann wieder von den Menschen; es waltet ein fast marxscher historischer Determinismus, dessen unausweichlich mechanischen Vollzug eigentlich immer nur ein Verbrechen hemmen zu können scheint, das ihn dann aber gerade – bis zum schließlichen Weltenbrand – erfüllt, einer sich mit unendlicher Hilflosigkeit angefüllten Tabula rasa, die meiner Kenntnis nach bis heute einzigartig von Chereau auf die Bühne gebracht worden ist, in seiner Bayreuther Inszenierung. Wie damals aber ein Ekstatiker geformt hat, indes der Mechaniker, Boulez, am Pult stand, ist es in Mannheim gerade umgekehrt: Achim Freyer hat die Figuren des Weltdramas so fest in ihre Masken geschnürt, daß die alle sie treibende Kriminalität von vornherein gebunden, ja gefesselt ist wie die Planetenbewegung an ihre mechanischen Bahnen, will sagen: für ein wirklich willentliches Verbrechen ist gar kein Platz. Von oben bis unten sind diese Akteure Marionetten, bzw., um den Finger auf den Ansatz zu legen, Maschinen.

Noch stehen wir, meine Begleiterin und ich, vorm Opernhaus. „So viel >>>> Oskar Schlemmer“, sage ich, „hat mich ein bißchen sprachlos gemacht.“ Denn die mechanoide Depersonalisierung, die es auf Harmonie anlegt, etwa in den Bühnenbildern für Paul Hindemith – Harmonien des Figurativen wie des Geschehens -, stehe für eine Weltharmonie, die von Wagners Ring des Nibelungen gerade nicht gemeint sein könne, zumal nicht mehr seit Hitler, als welcher Freyers Alberich denn auch zweimal erscheint: als großer Hitler, der den Drachenwurm gibt, wie als kleiner Hitler, der sich, von Märchenloges Feuerlist verführt, ganz im Nebenbei als eine Kröte selbstdenunziert und als solche denn auch gekächt wird. Da aber doch nur Kostümkörper, nicht aber Person, k a n n seine Verfluchtung des Rings keine wirkliche Kraft mehr verstrahlen, jedenfalls nicht auf das Publikum; damit, daß Karsten Mewes, der den Alberich singt, gestern abend indisponiert war, hat das imgrunde nichts zu tun. Sondern das Problem liegt tatsächlich im Figurativen des freyerschen Konzepts; man könnte es ein informelles nennen, das, wie alle informelle Kunst, die oben bezeichneten Geschwister Verführungskraft und Verführbarkeit desinfiziert. Damit geht ein wesentliches Element der wagnerschen Musik verloren, wenn nicht sogar das wesentliche. Selbstverständlich kann man ebendas einen Akt der Aufklärung nennen. Was aber bleibt dann vom Entwurf des Gesamtkunstwerks? Das Nachsehen hat seine Wirkkraft. „Was mich überrascht hat, ist, wie wenig mich die Musik mitgerissen hat.“ Mich hat sie‘s auch nicht.

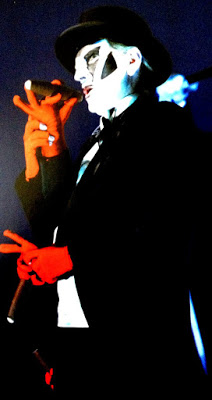

Das Figurative des freyerschen Entwurfs ist verkopft. Das glänzt nur so, in seiner wohldurchdachten Intellektualität, vor politischer Korrektness, zu der der Hitler-als-Kröte genau so paßt wie der historische Aspekt der bei Freyer neben Mime interessantesten Figur, nämlich Loges, die quer durch die Inszenierung den zigarrerauchenden Drahtzieher gibt, als wäre er der böse Kapitalist in der Maske eines fünfarmigen Jokers von >>>> Gotham City.

Das Figurative des freyerschen Entwurfs ist verkopft. Das glänzt nur so, in seiner wohldurchdachten Intellektualität, vor politischer Korrektness, zu der der Hitler-als-Kröte genau so paßt wie der historische Aspekt der bei Freyer neben Mime interessantesten Figur, nämlich Loges, die quer durch die Inszenierung den zigarrerauchenden Drahtzieher gibt, als wäre er der böse Kapitalist in der Maske eines fünfarmigen Jokers von >>>> Gotham City.

Als dieser ist Loge die tatsächlich einzig dämonische Gestalt der Inszenierung, mit aller dazu gehörenden Mefistofelei, allem Schillern, aller triumphierenden Ranküne, vor allem aber mit all ihrer – Freiheit. Von seinem ersten Ton an ist Jürgen Müller, der die Partie auch gleichermaßen erschreckend wie wunderbar gestaltet, die darstellerische Privilegiertheit anzumerken. Sie repräsentiert durchaus einiges von dem, was Franz Liszt hatte über Wagner verzweifelnd ausrufen lassen: „Welch ein mieser Character in solch einem Genie!“ Denn Keplers determinierte Planetenbewegungen haben für Verbrechen, die der Freiheit bedürfen, so wenig Platz wie Freyerschlemmers Kostümkörper, so daß selbst Loges letzte Abfälligkeit, der man so gern zustimmen möchte, hier aber eben nicht kann, von aller Infamie voll ist, die sich nur denken läßt: „Fast schäm' ich mich, mit ihnen zu schaffen...“ Was Jürgen Müllers Loge wider die Inszenierung auszeichnet, ist die menschliche Willkür, die ihn so intrigant überhaupt erst sein läßt.

Jürgen Müllers Loge

Jürgen Müllers Loge

Dagegen wirkt Erdas, immerhin der Mutter von Wotans Lieblingstochter Brünnhilde, Warnung einfach nur blaß; auch hier wieder hat eine ausgezeichnete Stimme keine Chance. Einen zu ermahnen, den das Bewegungsgesetz sowieso zwingt, ist müßig, wenn nicht albern. Dabei ist Freyers Skizze dazu von geradezu munch‘scher Kraft:

Genau der konzeptuelle, quasi informelle Umstand eliminiert diese Kraft der Skizzen in ihrer inszenierten Realisierung. Da hat die Abwehr dann obsiegt, Abwehr durch Intellektualisierung: sie drückt die Ambivalenz aus, und zwar im doppelten Wortsinn, anstatt sie sich austragen zu lassen. Was Wagners Weltentwurf jedoch mit Recht verlangt. Statt dessen schneidet Freyer Anziehpüppchen aus Schnittmustern aus und bewegt sie in raumplastischen Masken von asiatisch ritualisierter Gebundenheit, wie man‘s etwa aus dem >>>> No-Theater kennt, als wäre andernfalls Gefahr, daß sie sich selbst ermächtigen könnten. Die Skizzen aber zeigen die Gefahr. Um es anders herum zu sagen: vorn an der Rampe steht die Faschismus-Abwehr und soll doch auch ergreifend singen.

Genau dies dürfte Dan Ettingers, des Dirigenten, Problem sein. Er stammt, wie in Frankfurt am Main Sebastian Weigle, aus >>>> Barenboims, der mittlerweile ein Ziehmeister ist wie vor ihm wohl nur Karajan, Stall, und wie dieser versucht er, Wagners Ring massiv zu beseelen, ekstatisch schrieb ich oben. Das ist in Mannheim durchaus zu hören, aber nur, wenn man die Partitur gut kennt. Denn sei‘s, daß ihn seine eigene sozusagen leibliche Erfahrung – er hat als Bariton reüssiert – gute Rücksicht auf die Sänger nehmen ließ, sei‘s, daß der Klangkörper des Mannheimer Orchesters den Ansprüchen nicht völlig gewachsen ist und mit dem Dirigenten erst wieder wachsen muß, jedenfalls hub schon das Vorspiel geradezu verhalten an. Der berühmte unendlich tiefe Brummton der Bässe, die sich gleichsam aus dem Weltenanfang heben, war kaum wahrzunehmen, und entsprechend sanft, ja harmlos führte sich das die Bühne hebende Crescendo an: da war kein Dräuen, wie es zu sein hat. Wohl aber Welle: die läßt Ettinger meisterhaft ausführen, immer wieder, diese Bewegung des Wassers – aber weil insgesamt so moderat musiziert wird, ist auch das nur vom Kenner zu hören. Die wagnersche Unmittelbarkeit, die ein enormer Aspekt seiner rauschhaften Wirkung sein kann, ist von allem Anfang an ein Dämpfer aufgesetzt – mag sein, weil gestern abend gleich zwei Partien indisponiert waren, ja, für Thomas Jesatko, des Premierensängers des Wotans, sprang Stefan Heidemann ein. So daß nicht zu sagen ist, ob die eher fahle Gegenwart seines Göttervaters nicht bloß einer Kurzfristigkeit zugerechnet werden muß. Doch es war ja nicht nur er, sondern fast sämtliche Partien sangen sich über nahezu zwei Drittel des gesamten Abends frei, um erst im letzten Drittel zuzulegen – wozu Ettingers Orchester dann sofort mittat. Da war aber der Eindruck des allzu Gezähmten, ja Zivilisierten schon in den Hörern. Nie toste es wirklich, nie knallte es, nie durchbrach wirklich, außer Loges und ein wenig auch des wirklich einmal klagenden Mimes, ein Temperament die Szene – w i e denn auch, wenn sie derart deterministisch figuriert wird und darüber drei Planeten ewig schaukeln, indes die beiden Raben, Odins Raben, links und rechts Staffage bleiben – Anspielung noch, nicht mehr, oder hübsch plaziert, um es böse zu sagen, Ausstattung? Gleichsam hat Freyers rituelle Bildwelt den Sängern die Brustkörbe so zusammengeschnürt, daß Luft gar nicht sein kann, um solche Säulen des Klangs zu errichten, für die Wagners Musik gleichermaßen berühmt wie berüchtigt ist. Dafür setzte Ettinger auf Durchsichtigkeit: Transparenz statt Macht, ließe sich gutdemokratisch sagen, nur daß zwar ein revolutionärer, nicht aber schon demokratischer Geist die Partitur der Rheingolds bestimmt; vielmehr gilt nach wie vor der Befund aus >>>> „Richard Wagners Ring des Nibelungen im Lichte des deutschen Strafrechts“, demzufolge es nicht ein einziges Kapitalverbrechen gibt, das in Wagners Tetralogie nicht handlungsbestimmend wäre. Machtwille ist im Ring zentral; ihn aus der Musik zu eliminieren, bedeutet, ihn zu desinfizieren, ja zu cleanen. Im Interesse eines bürgerlichen Antifaschismus mag das liegen, aber eigentlich kann man die Stücke dann auch gleich unaufgeführt lassen. Außerdem ist dem Orchester des Nationaltheaters eine für wirkliche Transparenz nötige Virtuosität noch nicht richtig eigen. Was sich freilich ändern könnte. Zum einen, weil ein Dirigent sein Orchester, wenn er ihm treu bleibt, nicht nur führt, sondern auch ausbildet. Wie das geht, hat Ettinger bei Barenboim ganz sicher gelernt. Zum andern ist es eine nicht neue Erfahrung, daß gerade Inszenierungen der Tetralogie sich über den Zeitraum ihrer Entstehung und auch danach noch nicht selten rapide weiterentwickeln, weshalb sie über Jahre hinweg auch gespielt werden können, ja müssen, sofern die Regie gut auf nächste Besetzungen übertragbar ist – dahinter stehen durchaus nicht nur Kostengründe. Sowie bedeutet, zum Dritten, Transparenz nicht notwendigerweise auch dynamische Mäßigung. Denn selbst in der moderaten Aufführungspraxis des gestrigen Abends gab es noch Klanglöcher: sprich, der Sänger öffnet den Mund, aber man hört nichts. Die Gefahr ist bei Wagners Mischklangskunst sowieso groß, in welcher die Stimme selbst instrumentalfarben und eben nicht mehr klassisch-, geschweige barock-solistisch geführt ist. Da überlagern sich schnell mal die Frequenzen. Das war diesmal vor allem deshalb auffällig, weil der Saal eigentlich nicht groß genug ist, um nicht einen solch riesigen Orchesterapparat ins Lärmen zu verführen: vielleicht hat Ettinger seine Musiker deshalb lieber an den indes zu knappen Zügel gelegt, anstelle sie und die Sänger die plastischen Raumkörper Freyers kurzerhand sprengen zu lassen – mit ebender Willkür, die Wagners Figuren in ihre kriminellen Verstrickungen treibt. Dieses zu zeigen – wäre das nicht letzten Grundes eher Aufklärung, als die prästabilierte Harmonie einer hindemith/schlemmerschen Maschinenmusik an Wagner anzulegen? Dies, wahrscheinlich, ist die eigentliche Frage, die Freyers Inzensierung gestellt werden muß. Wobei – worauf sie denn hinauslaufen wird – noch gar nicht heraus ist; man kann zwar spekulieren, wird aber die Entwicklung beobachten müssen – ein weiteres Mal am 25. März, wenn sich nach diesem „Vorabend“ der Vorhang in Mannheim über dem „Ersten Tag“ heben wird: zur Walküre dann.

DAS RHEINGOLD

Vorabend zum Bühnenfestspiel "Der Ring des Nibelungen"

Musikalische Leitung Dan Ettinger. >>>> Inszenierung, Bühne, Kostüme Achim Freyer.

Dramaturgie Regine Elzenheimer.

Genau dies dürfte Dan Ettingers, des Dirigenten, Problem sein. Er stammt, wie in Frankfurt am Main Sebastian Weigle, aus >>>> Barenboims, der mittlerweile ein Ziehmeister ist wie vor ihm wohl nur Karajan, Stall, und wie dieser versucht er, Wagners Ring massiv zu beseelen, ekstatisch schrieb ich oben. Das ist in Mannheim durchaus zu hören, aber nur, wenn man die Partitur gut kennt. Denn sei‘s, daß ihn seine eigene sozusagen leibliche Erfahrung – er hat als Bariton reüssiert – gute Rücksicht auf die Sänger nehmen ließ, sei‘s, daß der Klangkörper des Mannheimer Orchesters den Ansprüchen nicht völlig gewachsen ist und mit dem Dirigenten erst wieder wachsen muß, jedenfalls hub schon das Vorspiel geradezu verhalten an. Der berühmte unendlich tiefe Brummton der Bässe, die sich gleichsam aus dem Weltenanfang heben, war kaum wahrzunehmen, und entsprechend sanft, ja harmlos führte sich das die Bühne hebende Crescendo an: da war kein Dräuen, wie es zu sein hat. Wohl aber Welle: die läßt Ettinger meisterhaft ausführen, immer wieder, diese Bewegung des Wassers – aber weil insgesamt so moderat musiziert wird, ist auch das nur vom Kenner zu hören. Die wagnersche Unmittelbarkeit, die ein enormer Aspekt seiner rauschhaften Wirkung sein kann, ist von allem Anfang an ein Dämpfer aufgesetzt – mag sein, weil gestern abend gleich zwei Partien indisponiert waren, ja, für Thomas Jesatko, des Premierensängers des Wotans, sprang Stefan Heidemann ein. So daß nicht zu sagen ist, ob die eher fahle Gegenwart seines Göttervaters nicht bloß einer Kurzfristigkeit zugerechnet werden muß. Doch es war ja nicht nur er, sondern fast sämtliche Partien sangen sich über nahezu zwei Drittel des gesamten Abends frei, um erst im letzten Drittel zuzulegen – wozu Ettingers Orchester dann sofort mittat. Da war aber der Eindruck des allzu Gezähmten, ja Zivilisierten schon in den Hörern. Nie toste es wirklich, nie knallte es, nie durchbrach wirklich, außer Loges und ein wenig auch des wirklich einmal klagenden Mimes, ein Temperament die Szene – w i e denn auch, wenn sie derart deterministisch figuriert wird und darüber drei Planeten ewig schaukeln, indes die beiden Raben, Odins Raben, links und rechts Staffage bleiben – Anspielung noch, nicht mehr, oder hübsch plaziert, um es böse zu sagen, Ausstattung? Gleichsam hat Freyers rituelle Bildwelt den Sängern die Brustkörbe so zusammengeschnürt, daß Luft gar nicht sein kann, um solche Säulen des Klangs zu errichten, für die Wagners Musik gleichermaßen berühmt wie berüchtigt ist. Dafür setzte Ettinger auf Durchsichtigkeit: Transparenz statt Macht, ließe sich gutdemokratisch sagen, nur daß zwar ein revolutionärer, nicht aber schon demokratischer Geist die Partitur der Rheingolds bestimmt; vielmehr gilt nach wie vor der Befund aus >>>> „Richard Wagners Ring des Nibelungen im Lichte des deutschen Strafrechts“, demzufolge es nicht ein einziges Kapitalverbrechen gibt, das in Wagners Tetralogie nicht handlungsbestimmend wäre. Machtwille ist im Ring zentral; ihn aus der Musik zu eliminieren, bedeutet, ihn zu desinfizieren, ja zu cleanen. Im Interesse eines bürgerlichen Antifaschismus mag das liegen, aber eigentlich kann man die Stücke dann auch gleich unaufgeführt lassen. Außerdem ist dem Orchester des Nationaltheaters eine für wirkliche Transparenz nötige Virtuosität noch nicht richtig eigen. Was sich freilich ändern könnte. Zum einen, weil ein Dirigent sein Orchester, wenn er ihm treu bleibt, nicht nur führt, sondern auch ausbildet. Wie das geht, hat Ettinger bei Barenboim ganz sicher gelernt. Zum andern ist es eine nicht neue Erfahrung, daß gerade Inszenierungen der Tetralogie sich über den Zeitraum ihrer Entstehung und auch danach noch nicht selten rapide weiterentwickeln, weshalb sie über Jahre hinweg auch gespielt werden können, ja müssen, sofern die Regie gut auf nächste Besetzungen übertragbar ist – dahinter stehen durchaus nicht nur Kostengründe. Sowie bedeutet, zum Dritten, Transparenz nicht notwendigerweise auch dynamische Mäßigung. Denn selbst in der moderaten Aufführungspraxis des gestrigen Abends gab es noch Klanglöcher: sprich, der Sänger öffnet den Mund, aber man hört nichts. Die Gefahr ist bei Wagners Mischklangskunst sowieso groß, in welcher die Stimme selbst instrumentalfarben und eben nicht mehr klassisch-, geschweige barock-solistisch geführt ist. Da überlagern sich schnell mal die Frequenzen. Das war diesmal vor allem deshalb auffällig, weil der Saal eigentlich nicht groß genug ist, um nicht einen solch riesigen Orchesterapparat ins Lärmen zu verführen: vielleicht hat Ettinger seine Musiker deshalb lieber an den indes zu knappen Zügel gelegt, anstelle sie und die Sänger die plastischen Raumkörper Freyers kurzerhand sprengen zu lassen – mit ebender Willkür, die Wagners Figuren in ihre kriminellen Verstrickungen treibt. Dieses zu zeigen – wäre das nicht letzten Grundes eher Aufklärung, als die prästabilierte Harmonie einer hindemith/schlemmerschen Maschinenmusik an Wagner anzulegen? Dies, wahrscheinlich, ist die eigentliche Frage, die Freyers Inzensierung gestellt werden muß. Wobei – worauf sie denn hinauslaufen wird – noch gar nicht heraus ist; man kann zwar spekulieren, wird aber die Entwicklung beobachten müssen – ein weiteres Mal am 25. März, wenn sich nach diesem „Vorabend“ der Vorhang in Mannheim über dem „Ersten Tag“ heben wird: zur Walküre dann.

DAS RHEINGOLD

Vorabend zum Bühnenfestspiel "Der Ring des Nibelungen"

Musikalische Leitung Dan Ettinger. >>>> Inszenierung, Bühne, Kostüme Achim Freyer.

Dramaturgie Regine Elzenheimer.

Stefan Heidemann - Thomas Berau - Juhan Tralla - Jürgen Müller - Karsten Mewes - Uwe Eikötter - Hans-Peter Scheidegger - In-Sung Sim - Edna Prochnik - Iris Kupke - Simone Schröder - Katharina Göres

Anne-Theresa Møller - Andrea Szántó

Die nächsten Aufführungen:

24. April 2012, 2. Juni 2012.

>>>> Karten.

>>>> Video-Trailer.

Anne-Theresa Møller - Andrea Szántó

Die nächsten Aufführungen:

24. April 2012, 2. Juni 2012.

>>>> Karten.

>>>> Video-Trailer.

albannikolaiherbst - Mittwoch, 22. Februar 2012, 10:36- Rubrik: Oper

Trackback URL:

https://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/so-verfluch-ich-die-macht-repertoire-johannes-keplers-ring-am-national/modTrackback