|

|

LexikonDerPoetik

Der Fremde geht davon

und hat den Stempel

aus Regen und Moos

noch rasch der Mauer aufgedrückt

eine Haselnuß im Geröll

blickt ihm mit weißem Auge nach.

Jahreszeiten, Mißgeschicke, Nekrologe –

unbekümmert geht der Fremde davon.

Manchmal jagt eine unvermutete Böe durch den Garten, es ist Herbst, eben schien noch die Sonne: Jetzt räumen wir den Tisch ab, als müßten wir fliehen. Eilend tragen wir das Geschirr ins Haus, schon hat der Wind die Tischdecke an einem losen Ende erfaßt, sie flattert hinüber, wird in die Büsche gedrückt. Ein Gewitter vielleicht? Wir schauen fragend zum Himmel, die Wolke zieht vorüber, wird auseinandergerissen, zerfetzt, und die Sonne kommt wieder durch. Aber der Horizont, soweit wir ihn sehen können, ist tiefdunkelblauschwarz geblieben. Wir könnten klug sein und endgültig hineingehen, die Fenster schließen, vielleicht ein wenig fernsehen, vielleicht das Radio anstellen, um uns ablenken zu lassen. Aber wir bleiben auf der Terrasse und schauen eigenartig erschrocken auf den abgeräumten Tisch, der mit den weißen Plastikstühlen auf dem Rasen steht, als ob ihm etwas fehlte. Es strahlt einen süßen Schmerz aus, dies verlassene Ensemble, süß, weil er wirklich weh tut und wir uns dennoch nicht von ihm abwenden können. Vorbei, denken wir. Und begreifen, was das ist, fühlen es: Abschied. Es ist, als wäre, während wir in der Küche das Geschirr in die Spüle stellten, ein Fremder vorbeigekommen und hätte achtlos ein oder zwei der Stühle umgeworfen, und da liegen sie nun und sind Geschichtsspur geworden.

Dann geht doch noch ein heftiger Schauer nieder, immer noch bleiben wir stehen und schauen dem zu. Der Wind sprüht uns, die wir unter der Markise stehen, die prickelnde Andeutung von Nässe ins Gesicht und über unsere seltsam frostigen Arme. Es wäre jetzt gut, sich einen Schal um den Nacken zu legen, aber wir verlassen die Terrasse nicht, denn wenn wir es täten, wenn wir hineingingen und uns einen aus der Schublade kramten, und wenn wir dann wieder hinaustreten würden, wäre auch das Vorbei vorüber, und zwar so endgültig, als hätte jemand eine Buchseite umgeschlagen und sie mit der vorigen verklebt: Wir werden nie wieder zurückblättern, werden auch das Videoband nicht zurückspulen können. Nein, wir wollen den Übergang erleben, wollen spüren, wie aus dem Heute ein Morgen wird, aus dem Jetzt ein Dann, wollen es begreifen, endlich begreifen. Mit weißem Auge schauen wir dem Vorgang zu, mit >>>> l e e r e m Auge, denn natürlich verstehen wir ihn immer noch nicht – so wenig, wie die ausgeblichene, vorjährige Haselnuß etwas versteht, die – wie kam sie dorthin? – zwei Meter von uns weg im Kies liegt. So sind wir ein blinder Spiegel dessen geworden, was sich um uns herum vollzieht, was sich mit uns selbst vollzieht.

Heinz fällt uns ein, Heinz Welsberg, der letztes Jahr gestorbene Freund, ganz jung war er noch, keine sechzig. Ging abends schlafen, wachte morgens nicht mehr auf. Uns fällt die hübsche, kleinkindsquirlige Britta ein, drei Häuser weiter: Wann war es, geschah es, daß sie mit ihrem Dreirad auf die Straße fuhr, wann hat der unglückselige Motorradfahrer sie nicht gesehen? Vor anderthalb Jahren? Nein, es liegt schon wieder über drei Jahre zurück. W a r u m hat er sie nicht gesehen? Und wie war das mit Irene? Hatte sie mich nicht angeblickt vor zwanzig Jahren, war sie nicht vorbehaltlos in mich hineingefallen? War dann zu einem anderen gewechselt.

Unbekümmert geht der Fremde davon. Außer den umgeworfenen Stühlen hinterläßt er gar keine Spur. Es müßten doch Fährten auf dem nassen Rasen zu sehen sein, Tapsen, Fußspuren! Aber nichts davon, rein gar nichts. So daß wir beschließen einzugreifen. Irgendwie Ordnung zu schaffen, die Welt zurechtzurücken auf unser menschliches Maß. Schließlich ist auch die Sonne wieder da. Wie das Gras duftet! Will es uns versöhnen? Die Füße sinken ein, derart vollgesogen hat sich der Boden mit dem Regen. So stumm, daß die Bewegung fast hilflos ist, stellen wir die beiden Stühle wieder auf und stellen sie mit den anderen beiden je vor eine der Tischseiten. Schauen hoch, schauen zur Straße, schauen zum Kiesweg, schauen zu der halbhohen, bemoosten Steinmauer, die unser Grundstück von dem kleinen Friedhof trennt. Und haben noch immer nichts begriffen, haben nur gefühlt, Geschichte gefühlt – nicht in den großen Ereignissen der Weltpolitik, es war ja hier kein Krieg, es gab auch keine Katastrophe, eigentlich war alles normal, ein sogar ausgesprochen friedlicher Sonntagvormittag, an dem die alten Damen nebenan die Hügel, die ihnen von ihren Vorausgegangenen geblieben sind, mit kindlichen Blumengebinden schmückten und dabei Schwätzchen hielten. Jetzt ist allerdings niemand zu sehen jenseits der Mauer, man wird, als ich das Geschirr ins Haus brachte, vor dem Regenschauer geflohen sein wie ich selbst. Aber es sieht aus, als würde sich der warme Herbsttag nun halten. Dann gehn wir mal, einen Lappen holen, um die Stühle trockenzuwischen. Kurz bleibe ich auf dem Kies stehen. Soll ich die Haselnuß aufheben?

Ich lasse sie liegen. Denn wahrscheinlich hat der Fremde sie da hingeworfen. Oder sie ist ihm aus der Jackettasche gefallen, als er nach den Zigaretten griff. Vielleicht.

Der Fremde geht davon

und hat den Stempel

aus Regen und Moos

noch rasch der Mauer aufgedrückt

eine Haselnuß im Geröll

blickt ihm mit weißem Auge nach.

Jahreszeiten, Mißgeschicke, Nekrologe –

unbekümmert geht der Fremde davon.

albannikolaiherbst - Freitag, 8. Dezember 2017, 07:40- Rubrik: LexikonDerPoetik

durch den schornstein

geht es ins himmelreich –

bedenks..

durch den schornstein

da zieht der rauch

so leicht –

komm mit..

durch den schornstein

da siehst du

sonne und mond

durch den schornstein

siehst du den küchenherd –

verbrannt

wird deine hand

und zu rauch

und zu aschen auch

und dein haar

und dein kopf

und dein leib

und dein fuß

wird zu schönem

wirklich

schwarzen ruß –

komm mit..

Die vielleicht böseste, indes zugleich liebe- und machtvollste Absage an Theodor W. Adornos Verdikt, man könne nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben, hat kein Theoretiker, hat ihr keineswegs Hans Magnus Enzensberger mit seiner berühmten Replik, aber wahrscheinlich auch nicht Celan erteilt, sondern der im Jahr der Jahrtausendwende verstorbene österreichische Dichter Hans Carl Artmann, - eine Ikone der Gegenwartslyrik... eine AußenseiterIkone, das gebe ich zu, aber Ikone eben doch. Und welch ein Gedicht er dagegenhält! Es ist vielleicht der Gipfel politischer Inkorrektheit, doch in Form, Melodie und Bildgebung derart schlüssig, ja bildkräftig soghaft, daß auch nicht entfernt der Verdacht aufkommt, hier mache sich einer über die Opfer lustig. Eher liebt er sie, liebt sie auf seine schwarze Wiener Art, eher fliegt er mit ihnen und zieht sie selber noch hinein in den Ofen und sieht von oben, zerfaserter Rauch, von irgendwo aus den Wolken, gemeinsam mit den Opfern zu und verhöhnt dadurch die Täter – womit er zeigt, daß Kunst etwas anderes ist, als ein an moralische Direktiven gebundenes Sublimations-, gar Aufklärungsgeschehen. Wäre sie es, ließe in ihr nichts sich verarbeiten, nichts wirklich gestalten. Sie setzt sich vielmehr dem Grauen aus, sie zieht das Grauen in sich hinein, löst es auf und wirkt auf diese Weise sowohl unheimlich wie befreiend.

...krauchen solls/durch blut und bein/ bis ins herzens/kämmerlein heißt die kleine Gedichtsammlung, in welcher dieser Text enthalten ist. Bereits deren Zueignung spricht die Absicht und das Vorhaben aus: schreibe nicht/ein lichtgedicht,/weiß schreibt nur/der bösewicht...: Das bringt uns auf die Fährte. Versuch erst gar nicht zu begreifen, raunt der Dichter uns zu, was du nicht begreifen k a n n s t, sondern gestalte es, scheu nicht davor zurück, schau hinter die Tür, wo sich dein täglicher Nachtmar versteckt, versetz dich in das Grauen hinein und drehe es den Tatsachen im Maul rum. Mißtraue denen, die es so gut meinen.... - meine es b ö s e; wohlgemerkt: in der Kunst. Denn für sie gilt etwas anderes als das tägliche Leben & Brot. Was in diesem absolut unangebracht ist, macht die Qualität jener recht eigentlich aus.

Nun ist dies keine Botschaft im direkten, unmittelbaren Sinn, sondern etwas, das sich aus der Luft nimmt, aus verdichteter Geschichte, aus Mythos und Träumen. Wie in diesen, ist auch in ihr die Erfahrung das Material. Deshalb wählt Artmann in allen diesen Gedichten sehr ritualisierte Sprachformen. Sie haben etwas von Formeln, Beschwörungsformeln – „Hypage Satanas!“ -, sind wie ein sprachliches Zeichen gegen den Bösen Blick, sei es in dem Text über den Frauenzerstückler – was fang ich mit dem leib wohl an,/der mir manch schönes spiel getan?/den will ich in zwölf stücke schneiden../nach soviel liebesstunden.. -, sei es in dem Stückchen über Kannibalismus – ich bitt dich drum du vögelein weiß/ein aug mir zu erhalten. Zumal diese Formeln stets etwas Kindliches haben, eine gesuchte, ausgesuchte, geradezu elegante Naivität. Da wundert es nicht, daß manche Zeile wie aus einem alten Märchen herüberklingt. Wir wissen ja, daß die besten, daß die schönsten Märchen böse sind. Immer reißt sich einer ein Bein aus, nicht metaphorisch, sondern konkret, wobei er seine Stanzen wie Verhöhnungen ruft, ja wie Gebete: „Ach wie gut, daß niemand weiß...“ So etwas verliert sich unserem Gedächtnis nicht, sondern hat etwas Archetypisches, Überindividuelles... man könnte von kollektiven Bannsprüchen sprechen, wäre das Kollektiv nicht begrifflich längst desavouiert.

Aufs Märchenhafte geht auch manches Bild. Der Küchenherd läßt uns an Hänsel und Gretel denken, in und zu aschen auch scheint sich Celans Todesfuge zu spiegeln, der wirklich schöne schwarze Ruß nimmt das Haar, so schwarz wie Ebenholz auf, das seinerseits in >>>> Dein aschenes Haar, Sulantith zerfiel, und im komm mit schließlich schwingt die gewaltigste Versuchung, sowohl die Todessehnsucht der Romantik wie Novalis’ Hymnen an die Nacht, aber auch einfach die Verlorenheit eines Pubertierenden mit, der vergeblich liebt und schwarz von einer Freiheit, einer Gelöstheit jenseits der Welt träumt... Gedichte wie dieses lassen ihren Leser heilsam regredieren, lassen ihn noch einmal nach-erleben und gänzlich von Grund auf sich selber erschaffen, neu schaffen: Sie machen das Erwachsensein erst möglich, indem sie die Verdrängungen lösen. In den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, nannte man das Katharsis.

durch den schornstein

geht es ins himmelreich –

bedenks..

durch den schornstein

da zieht der rauch

so leicht –

komm mit..

durch den schornstein

da siehst du

sonne und mond

durch den schornstein

siehst du den küchenherd –

verbrannt

wird deine hand

und zu rauch

und zu aschen auch

und dein haar

und dein kopf

und dein leib

und dein fuß

wird zu schönem

wirklich

schwarzen ruß –

komm mit..

albannikolaiherbst - Montag, 27. November 2017, 09:00- Rubrik: LexikonDerPoetik

Hab im Dünenschutt der Stunden

Einen Vogelleib gefunden,

und das Köpfchen, augenleer,

abgetrennt, lag nebenher.

Schau mich, Mädchen, nicht so an,

weil ich’s nicht ertragen kann.

Manchmal kommen einem Gedichte von einer restlos unheimlichen, weil höchst grausamen Naivität unter: Auch der Charakter manches Volksliedes trägt sie, vieles Märchenhafte  oder deren Mischung wie in Des Knaben Wunderhorn... einfachkecke Reime oft, die gleichermaßen schnippisch wie arglos selbst auf die Monstrosität von Augenleere reimen, ja im launigen Tanzschritt, der auf den Fußspitzen mindestens trippelt, und immer geht es mit einer so überraschenden, wie einfachen Findung einher oder mit einem Begebnis: Ich habe einen Vogelleib gefunden, ein totes Körperchen, das lag vor meinem Fuß. Und als ich mich bückte, war es nur ein Torso, der filigrane Kopf war abgeschnitten und hatte keine Augen.

Es ist diese unbedingte materielle Gegenwart des Todes, was die Eingangsformulierung „Dünenschutt der Stunden“ nicht als den abstrakten Lyrismus erleben läßt, der er eigentlich wäre, sondern sie zu der lebendigen Metapher einer leisen, phlegmatischen Einsamkeit macht. Stundenlang bist du durch die Dünen gestrichen: verwehte Hügel, auf denen allenfalls etwas Ginstriges wächst und trocknes Gras wie Stroh. Die Dünen wandern den Stunden nach, als wären sie, diese wie jene, Schutt.

Eines Tages werden sie‛s sein.

War ich zu zweit? War ich allein?

Ich weiß es nicht mehr, weiß nicht mehr, wem ich’s gesagt hab, dies „Schau mich, Mädchen, nicht so an“. Wahrscheinlich sind wir miteinander geschritten und wußten nicht, was und o b es denn würde. Ein jedes in seinen Gedanken, die zueinander wollten, es nicht konnten, vielleicht es nicht durften. Erst der kleine tote Vogel hat unsere Finger ineinander verschränkt.

Stumm standen wir da und sahn auf diesen Leib hinab, für den der Tod Katastrophe gewesen, erbarmungslos, verstümmelnd, aber für uns gemildert in menschliches Maß: Weil er so klein war, ließ sich ihm begegnen. Selbstverständlich ein Trug. Doch jetzt, jetzt konnt’ ich dich ansehen, zumal... plötzlich... dein Blick!

Die Maden sah ich, eine zehntelsekundenschnelle Vision, den spitzen starken Schnabel, der in die Augäpfel hackte: einmal zweimal – und wieder. Erst des Gedichtes Messer schnitt den Halsansatz vom Vogelrumpf.

Blatt und Heft finden sich in einem Zyklus, der bescheiden „Ansichtskarten aus Wales“ heißt und von einem auf das absichtsvollste vergessenen Dichter stammt, der allerdings noch lebt... und wie! Mit seinen Geschichten, Gedichten und Pamphleten reist er unermüdlich herum, um all jenen die Leviten zu lesen, die ihn ebenso unermüdlich aus den Literaturbetrieblichkeiten löschen. Kaum ist noch der Name >>>> Uwe Dicks bekannt... aber stöbern Sie ein wenig in den Antiquariaten. Wenn Ihnen die „Sauwaldprosa“ unterkommt oder das „Echo des Fundamentschritts“, dann... - ja dann, Freundinnen, Freunde, zögern Sie nicht... Amazon, seh ich grad, ist er >>>> noch einen Cent wert.

Ach Mädchen, was war’s, das ich in deinen Augen sah?!

Und was sahst du in den meinen?

Hab im Dünenschutt der Stunden

Einen Vogelleib gefunden,

und das Köpfchen, augenleer,

abgetrennt, lag nebenher.

Schau mich, Mädchen, nicht so an,

weil ich’s nicht ertragen kann.

Uwe Dick Uwe Dick

Das Echo des Fundamentschritts

Dichtungen 1968 – 1980

Wilhelm Heyne Verlag, München 1981

Kleine Poetiken 1 <<<<

albannikolaiherbst - Sonntag, 19. November 2017, 09:14- Rubrik: LexikonDerPoetik

Der Mund, der süß zu schlürfen muß verführen

den Saft, der köstlich zwischen Perlen quillt,

den Neid um Jupiters Getränk gar stillt,

mag’s ihm, von Ganymed kredenzt, gebühren,

an den, wollt liebend leben, dürft nicht rühren;

in Lippen, die Versuchung farbig schwillt,

sitzt Amor, der mit Gift die Waffe füllt:

in Blüten ist die Schlange nicht zu spüren.

Euch täuschten Rosen nicht, sagt ihr, euch schien,

daß Blütenstaub und Duft sind nur Genuß,

Aurorens Purpurschoß entsprängen sie in Reine;

nicht Rosen, Äpfel sind`s des Tantalus,

den, der erst angelockt sich sah, sie fliehn –

und von der Liebe bleibt das Gift alleine.

„Nur das Schwierige ist anregend“, schreibt der Kubanische Dichter Lezama Lima in seiner so klassisch gewordenen wie für die deutsche Literatur unmaßgeblich gebliebenen Essay-Sammlung >>>> „Die amerikanische Ausdruckswelt“: Nur das Schwierige sei anregend, denn allein der uns herausfordernde Widerstand könne unser Erkenntnisvermögen „geschmeidig krümmen und in Gang halten“. Und bezieht sich in seiner seinerseits vorgeblich dunklen Metaphorik auf den vorgeblich dunkelsten aller spanischen Poeten, den Barockdichter Luis de Góngora, dessen nach ihm in „Gongorismus“ benannten manieristischen Stil noch der gegenwärtige Brockhaus verunglimpfend „gewollt schwierig“ nennt... germanistoid, läßt sich das nennen, und lebensfeindlich sowieso innerhalb einer akademischen Doktrin, die jedes Adjektiv der Überflüssigkeit verdächtigt und wie ein böser calvinistischer Priester – wie ein Studienrat halt - das Leben so ausgedünnt wie möglich haben will: Texte ohne Gerüche, Gedichte, in denen es keinen Saft gibt und schon gar nichts monatlich blutet. Dabei schrieb doch Proust – er allerdings, vielleicht seiner weichlichen Filigranität wegen, auch von deutschen Rezensentlern geschätzt -, es vermöge nur die Metapher, dem Stil eine Art Ewigkeit zu geben.

Luis de Góngora ist ein Wahnsinniger der Metapher gewesen, - und da er zugleich jede Form erläuternder Erklärungen auf das stolzeste abwies, galt er auch im eigenen Land über zweihundert Jahre lang als unlesbar, geschmacklos, widersinnig. Es ist ohnedies immer verdächtig, wenn ein Dichter weiß, was er tut. Es war die Moderne, die ihn wiederentdeckte, und kein geringerer als Federico Garcia Lorca ist dann glühender... ich kann es zeitgenössischer nicht sagen: Fan geworden. Lezama Lima wiederum, dessen Roman Paradiso zu den literarischen Wundern des 20. Jahrhunderts zählt, folgte ihm in der Metaphernwut sogar noch nach. Die deutsche Germanistik (welch eine Wortverbindung!) hat davon freilich kaum etwas mitbekommen; sie favorisiert halt noch immer ihr Ghetto, und von draußen darf niemand da rein. Okay, paar Dichter aus den USA, aber auch das nur wegen Bündnistreue und weil sie sich so freundlich Robert Luis Stevensons Verdikt unterstellen, der gute Dichter meide Adjektive. Zu einem Satz indes wie dem folgenden ist der Engländer, so sehr ich ihn schätze, niemals vorgestoßen: „In Blüten ist die Schlange nicht zu spüren“. Er hätte auch nicht die Kraft besessen, eine Grotte das „melancholische Gähnen der Erde“ zu nennen, geschweige daß ihm, um einen unter der mediterranen Sonne verdunstenden Morgentau zu beschreiben, die Gnade der folgenden Formulierung zuteil geworden wäre: „Und kaum daß ihre Zunge drüberzuckte.../beginnt’s zu trocknen...“ So etwas bringt einem erst das Wagnis ein und die begeisterte Perversion, in der bewunderten Schönheit, die dir gegenübersitzt, bereits das helle höhnische Lachen zu ahnen, mit dem diese Frau dich verlassen wird – und dennoch ihre Schönheit zu preisen, das Leben zu preisen, „den Saft, der köstlich zwischen Perlen quillt“ – eine glückhafte, geradezu obsessive Lust an Speichel, dem der Dichter seinen Mund wie einen Kelch öffnet, in den interessanterweise Ganymed einschenkt – unversehens wird die homosexuelle Konnotation deutlich – und m e h r: Ganymeds „Saft“ reicht an die Lust nicht heran, die einem der Speichel dieser jungen Dame gewährt – so groß ist die sinnliche Gewalt solcher Schönheit, daß selbst der Schwule konvertiert – „mag’s ihm,“ – Jupiters Getränk – „von Ganymed kredenzt, gebühren“: Möge es also bei Jupiter bleiben, beziehungsweise wo der Pfeffer wächst!

Wobei selbstverständlich der „Kelch“ auf einen anderen deutet, auf ein anderes Gefäß, das wie der Gral ist, ein Motiv, das dasjenige der „Rose“ dann aufnimmt und im „Purpurschoß“ verstärkt, zumal in der Farbe der Morgenröte, fleischfarben also: Keine Frage mehr, daß es sich hier um ein pornographisches Gedicht im Gewande der Mythologie handelt. Post coitem omne animal triste, eine ästhetisch hochgradig perfekte Erinnerung aus der Perspektive der Vorausschau. Sämtliche Männer- und Schwulenängste verstecken sich drin: Daß Amor in der Möse sitzt und mit Gift die Waffe fülle, nimmt die vagina dentata – ich meine den Begriff, nicht die Furcht – um drei Jahrhunderte vorweg, und die lebensfeindliche Männerfantasie von Jungfräulichkeit – „Aurorens Purpurschoß entsprängen sie in Reine“ - koppelt die symbolische Rose an den symbolischen Apfel – der übrigens ein Granatapfel war und anders als u n s e r e Herbstfrucht wirklich bluten kann; schneiden Sie ihn einfach einmal auf... - All dies hast du gewußt, all dies hast du an dich gezogen, all dies hast du beiseitegewischt und hast vom Speichel der Schönen getrunken. Sie hat dich gelockt, sie hat dich genommen. Nun steht sie auf und lacht und geht. Zu lieben bedeutet, die Liebe zu verlieren, geliebt zu haben nämlich: „y sólo de el Amor queda el veneno“. Das höchst ambivalente spanische Wort- und Bedeutungsspiel, aufgespannt zwischen Amor als der Liebe und Amor als dem Gott, wurde leider ins Deutsche nicht mitübersetzt, - ich weiß auch gar nicht, ob es geht. Der Mund, der süß zu schlürfen muß verführen

den Saft, der köstlich zwischen Perlen quillt,

den Neid um Jupiters Getränk gar stillt,

mag’s ihm, von Ganymed kredenzt, gebühren,

an den, wollt liebend leben, dürft nicht rühren;

in Lippen, die Versuchung farbig schwillt,

sitzt Amor, der mit Gift die Waffe füllt:

in Blüten ist die Schlange nicht zu spüren.

Euch täuschten Rosen nicht, sagt ihr, euch schien,

daß Blütenstaub und Duft sind nur Genuß,

Aurorens Purpurschoß entsprängen sie in Reine;

nicht Rosen, Äpfel sind`s des Tantalus,

den, der erst angelockt sich sah, sie fliehn –

und von der Liebe bleibt das Gift alleine.

Luis de Góngora, >>>> Sonette Luis de Góngora, >>>> Sonette

Übersetzt von Sigrid Meurer

Karl H. Henssel Verlag, Berlin 1960

>>>> Kleine Poetiken 2

albannikolaiherbst - Donnerstag, 16. November 2017, 12:35- Rubrik: LexikonDerPoetik

[Arbeitswohnung, 7.46 Uhr

>>>> Lu mantu di la notti]

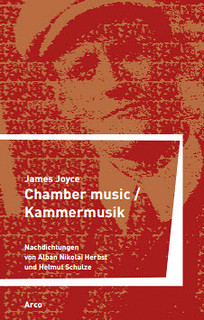

Der Plan erstand in mir wie ein Impuls, als ich am nun vergangenen Wochenende >>>> mit den jungen Leuten spielte (also ihnen Bildung gab und von ihnen andre nahm: denn dieses ist Kultur: Austausch, nicht Belehrung): >>>> Ibn Hamdis zu übertragen, bzw. nachzudichten. Helmut Schulzes und meine Nachdichtungen der >>>> Chamber Music werden im Herbst ja nun erscheinen; der Umschlag ist bereits entworfen:

Ende Juni werde ich zu >>>> Parallalie nach Amelia reisen, um gegenseitig unsere Fassungen buchfertig zu lektorieren. Bis dahin wird auch der Ghostroman in erster Fassung (Rohfassung) fertig sein.

Moment, der Morgencigarillo...

...

(den Aschenbecher, aus Stein, aus der Küche holen

meine Contessa ist derzeit auf der Insel

dem Cigarillo den Brand geben

inhalieren

dazu der morgens obligate Latte macchiato, von allem Anfang Der Dschungel, quasi, an)

...

Ich bin mit diesem Ghostroman wirklich beinah fertig; vielleicht zehn Kapitel fehlen noch. Steht das alles, werde ich auch zur Contessa nochmal reisen, um mit ihr den Text Seite für Seite durchzugehen; einiges ist zu kürzen, anderes umzustellen. Einige Erfindungen waren/sind ihr zu viel, entfernen sich zu weit von der „Wirklichkeit“, folgen – in meinen Worten – zu sehr der Textbewegung-selbst. Es gab Momente, da erkannte sie sich und den Geliebten nicht mehr; die Geschichte hatte sich abgelöst. Da muß erwogen werden.

Dann steht der nächste Auftrag an: die Geschichte ihres Vaters – ein Buch aber nicht für die Öffentlichkeit, sondern als Chronik für die Familie. So muß keine „Rücksicht“ auf Lebende genommen werden; das Buch läßt sich an der Wirklichkeit entlang erzählen.

Ab September.

Da kommt mir Ibn Hamdis gerade recht. Zumal Parallalie und ich an der Chamber Music dreieinhalb Jahre gesessen haben; >>>> der erste Entwurf stammt vom 7. Januar 2014. Mit Ibn Hamdis wird es nicht kürzer währen, weil noch viel komplexer sein, da wir gerne das originale sizilische Arabisch mit zugrundelegen möchten, das wir beide nicht können. Abgesehen von ein paar wenigen Rohübersetzungen >>>> bei Etta Scollo gibt es nur italienische, bzw. sizilische und englische Fassungen. Ich habe die Idee, ein dafür ganz eigenes Deutsch zu entwickeln; einen schon existenten deutschen Dialekt zu verwenden, verbietet sich aus Gründen, die ich hier vermutlich nicht darlegen muß. Es sollten auch zwar auffällige, aber sofort nachvollziehbare und also verständliche Irritationen sein, vielleicht in einer Betonung von Kehllauten.

Zukunfts chambermusik.

Das Projekt wäre auch politischer Widerstand, und zwar zu mehreren Seiten hin: sowohl gegenüber der hiesigen, völlig akulturellen Ausländerfeindlichkeit wie gegenüber dem sogenannten „fundamentalistischen“ Islam(ismus), der seine eigene Geschichte verbietet – etwa islamische Musik und Dichtung. Zumal Ibn Hamdis selbst seine Poesie im Exil geschrieben hat, von Sizilien nach Spanien geflohen: Fin quando durerà il mio esilio heißt eines der Gedichte und träumt wie viele seiner anderen in die verlorene Heimat zurück.

Und anderes hat sich getan. Nachdem es aussah, als ließe sich mein Wunsch zu meinen Lebzeiten nicht mehr erfüllen, alle meine Erzählung, die vor allem durch die Kulturmaschinen und ihr schlampiges Gebaren in die Tonne getreten worden sind, in einem einzelnen Band neu herauszugeben („Verzeih mir“, sagte vorm >>>> Butter einer meiner mir sehr lieben Verleger, „aber sowas geht erst in einer Gesamtausgabe, und die, nimm‘s mir wirklich nicht krumm, kann erst nach deinem Tod angegangen werden“) --- also nachdem meine Niedergeschlagenheiten neues Futter bekamen, bekam es auch die Redewendung, die von irgendwo her ein Lichtlein kommen läßt. Es funkelte >>>> septimisch und funkelt auch so weiter. Der Glanz freilich, Sie werden es wissen, kommt mit dem Vertrag.

Nicht nur dies. Lektorieren wird den Band Elvira Gross, die auch schon das >>>> Traumschiff in letzte Form zu bringen half. So wird das Buch auch Schein bekommen, Aurea. - Erscheinungstermin: Frühjahr 2019.

Seit ich das weiß, geht es mir besser. Erheblich. Auch wenn die Sorgen um meine Gedichte nach wie vor bleiben. Niemand bislang mag sie haben. So ist mein Drang gering, an den schon nächsten, >>>> dem Béartzyklus, überhaupt noch weiterzuarbeiten. Ich bin fast so weit, die Gedichte nun selbst zu verlegen, damit sie endlich in Buchform da sind. Was ich aber zum einen gar nicht finanzieren kann, und zum anderen hat solch ein Eigenverlagsding nicht die geringste Chance, es überhaupt über die Schwelle der Buchhandlungen zu schaffen. Und >>>> Bod, verzeihn Sie mir, verbietet sich aus Gründen nicht nur der Selbstachtung, sondern auch aus Achtung vor meinen „tatsächlichen“ Verlagen, vor ihrem Mut, ihrem Engagement, ihrer Leidenschaft.

Also wäre ein Verlag für die Gedichte zu finden, den es schon gibt, und ihm das Buch zu finanzieren. Was würde ich brauchen, ein/zweitausend Euro insgesamt? Die werden sich doch wohl zusammensammeln lassen. Leserinnen, meine Güte! zehn Leute à 200 Euro...

(Ich weiß von einigen Kolleg:inn:en auch in größeren Verlagen, die es genau so halten. Sehen Sie es mir nach, daß ich keine Namen nenne. Die meisten freilich gehen den Weg über die, sagen wir, öffentliche Hand. Befreundete Juroren, befreundete Ministerialbeamte. Unterm Strich ist es das gleiche. Selbstverständlich wird über dergleichen nicht öffentlich gesprochen - es käme dem zu vermeidenden Zugeben allzu gleich. Nur ich schere mal wieder da aus. So, wie meine Gedichte offenbar, so sehr sie - und wohl, weil sie - geformt sind, im Magen der Gegenwartslyrik wie Sporen liegen, vor denen man die Flanken von Pferden bewahrt.)

Zwischendurch habe ich auch immer mal wieder überlegt, aus dem deutschen PEN auszutreten; es ist müßig, meine Gründe aufzuzählen. Einige hat Thomas Rothschild >>>> aufgezählt, der den Schritt schon hinter sich hat. Bei mir spielte aber wohl Müdigkeit die tragende Rolle. So habe denn ich, wohl ebenfalls aus Müdigkeit, ihn bislang nicht getan. Es kamen auch Bitten, von ihm Abstand zu nehmen, von Menschen, die ich schätze. Jetzt, da die Erzählungen wieder leben dürfen, erhellte sich ohnedies das gallige Schwarz. Auch brachte mir Freund Eisenhauer des Fürsten Lampedusa >>>> Sirene mit, zum Billard, in einer >>>> schönen neuen Ausgabe bei Aufbau. Ich kannte den Text bereits in anderer Übersetzung.

So griff ich aber endlich zum „Leoparden“, dessen Lektüre ich immer wieder vor mir aufgeschoben hatte – aus Purismus. Denn der Titel meines aus dem Bücherschrank meiner Großmutter stammenden Exemplars ist völlig falsch übersetzt. „Il gattopardo“ ist nämlich nicht „Der Leopard“, sondern „Das Otzelot“, meinethalben auch, mit einer leichten Beugung, „Der Ozelot“, bzw. „Der Serval“ - also ein völlig anderes Tier, schon gar in einem aristokratischen Wappen. Es gibt bei Wikipedia dazu >>>> einen aufschlußreichen Eintrag.

Wie auch immer, nun also nahm ich das Buch her.

Und war verzückt.

Ein paar Zitate mögen Ihnen erklären, weshalb:

Armselige Kuppen mit unbestimmten Umrissen, leergesogenen Brüsten ähnlich, erhoben sich darüber; aber es waren eben die Klöster, die der Stadt ihre Düsternis und ihre Eigenart, ihren Schmuck, und dem Gefühl zugleich etwas wie Tod mitteilten, etwas, was nicht einmal das rasende sizilianische Licht jemals hatte auflösen können. (25)

Schlank, nicht ohne Eleganz in die bunaca, die Jacke von geripptem Samt, gehüllt, gierige Augen unter einer bedenkenlosen Stirn – so war er für ihn der vollkommene Ausdruck eines Standes im Aufstieg. Ehrerbietig übrigens und ihm nahezu aufrichtig zugetan, denn er beging seine Diebstähle in der Überzeugung, damit ein Recht auszuüben. (37)

(...) die Klage der Zikaden erfüllte den Himmel; in ihr war etwas wie das Röcheln Siziliens, das Ende August, versengt, vergebens den Regen erwartet. (58)

(...) denn er war nun schon erfahren genug, um zu begreifen, daß diese Phantasien auf dem Grunde der Seele eine Ablagerung von Trauer zurückließen, die sich Tag um Tag aufhäufen würde: und die wäre dann am Ende die wahre Ursache des Sterbens. (63)

(...) aber Concetta spürte, spürte tierhaft den Strom von Verlangen, der von dem Cousin zu der hinlief, die sich hier eingedrängt hatte (...) (87)

Das Wort „Fürst“ im Munde Angelicas galt – leider – nicht ihm, sondern sie gebrauchte es, um diesen kleinen Garibaldihauptmann heraufzubeschwören: und das weckte in Salina ein komisches Gefühl, gewoben aus der Baumwolle des sinnlichen Neides und der Seide der Freude über den Erfolg des lieben Tancredi – ein im Grunde unangenehmes Gefühl. (103)

(...) anzuknpüfen an uralte religiöse, vorchristliche Traditionen, die der bestimmten Prägung des angerufenen Namens eine bindende Kaft zuerkannten. (105)

Er fand Zuflucht in der Vorsicht, der dehnbarsten unter den Kardinaltugenden, zugleich die, die am leichtesten zu handhaben ist. (139/140)

Daher verursachte ihr die Enthüllung jener möglichen galanten Beziehung (die es übrigens gar nicht gab) einen Anfall rückschauender Eifersucht, dieser unsinnigsten aller Plagen (...). (157)

Dann schloß sich alles wieder in Schweigen, in das der Galopp der Mäuse oben über die Dachböden sozusagen Streifen zog (...). (172)

Als sie dann alt und nutzlos weise geworden waren (...). (178)

Die Schmeicheleien glitten von der Persönlichkeit des Fürsten ab wie Wasser von den Blättern der Seerose: das ist einer der Vorteile, die Männer genießen, die zugleich stolz sind und daran gewöhnt, es zu sein. (191)

(...) er war ein hübscher, starker Bursche von zweiundzwanzig Jahren, groß und dürr wie der Vater, mit Augen, die noch nicht hart waren. (227)

(..) sie waren offenbar lediglich dazu bestimmt, den Hintergrund abzugeben für die drei, vier schönen Wesen, die, wie die blonde Maria Palma, die wunderschöne Eleonora Giardinelli, wie Schwäne dahinglitten über einem Teich, in dem eine Unzahl Frösche steckte. (243)

(...) so erschienen sie etwa wie Schauspieler, denen ein Regisseur die Rollen von Romeo und Julia zu spielen gäbe (ohne daß sie das Stück kennten), wobei er ihnen Krypta und Gift verheimlicht, die doch schon im Textbuch vorgesehen sind. (247)

Der Tod – nun ja, ohne Zweifel gab es ihn, aber das war etwas für die anderen. Don Fabrizio dachte daran, daß junge Menschen, da sie diesen höchsten Ton nicht aus der Nähe kennen, Schmerzen härter empfinden als die Alten: für diese ist der Notausgang näher. (250)

Das Gefühl war übrigens zunächst an kein Übelbefinden gebunden. Vielmehr war dieser unwahrnehmbare Verlust an Lebenskraft die Probe, sozusagen die Bedingung für das Lebensgefühl; und für ihn, der gewohnt war, äußere, unbegrenzte Räume zu erforschen, innere, ungeheure Schlünde zu ergründen, war dieses Gefühl durchaus nicht unangenehm: es war wie ein ständiges, ganz leichtes Abbröckeln der Persönlichkeit, aber verknüpft mit der unbestimmten Ahnung, anderswo werde sich wieder eine Persönlichkeit aufbauen, die – Gott sei Dank – weniger bewußt, doch tiefer wäre. (266)

Und so fiel wieder eine Schaufel Erde auf das Grab der Wahrheit. (303)

[Alles in der Übersetzung von Charlotte Birnbaum, R.Piper & Co. Verlag München 1961]

Eines der schönsten und intensivsten Abschnitte des Gattoparden sind die Seiten 168 bis 178, die von den noch kindlichen Liebesspielen Angelicas und Tancredis erzählen, auf ihren Ausflügen in die vergessenen Flügel und Räume des alten Palastes in Donnafugata. Aus diesem Stück meisterlicher Prosa ein einzelnes Zitat herauszulösen, wäre grob blasphemisch – und treffenderweise ist vor allem hieran, an diesem Stück Erzählung, Viscontis berühmte Verfilmung des Romans komplett gescheitert.

Das nämlich hatte ich, als ich den Freunden von meiner Lektüre erzählte, immer und immer wieder gehört: „Das ist ja vor allem >>>> ein ganz großer Film!“ - ganz so, als wäre Tomasi di Lampedusas Buch, seine Vorlage, überhaupt nicht bekannt. Ich meinerseits hatte den Film immer gescheut, weil ich Burt Lancaster aus seinen Westerns vor Augen hatte und für eine gräßliche Fehlbesetzung hielt.

Darin irrte ich mich. Lancaster ist perfekt besetzt, atemberaubend in seiner Präsenz. Auch der junge Alain Delon gibt dem Tancredi eine gute Figur. Allein die Cardinale ist für Angelica eine eklatant falsche Wahl. Daß jemand hübsch ist, reicht so wenig, wie – als Ausdruck gerissen erotischer Naivetät – bisweilen den Finger zwischen die Lippen zu stecken, die untre leicht hinunterziehend dabei.

Scheitern tut der Film an anderem. Er läßt die siebenunddreißig Jahre komplett aus, die zwischen dem vorletzten Abschnitt, der den Tod des Fürsten erzählt, und dem letzten liegen – etwas, das strukturell für den Roman entscheidend ist. Auch der Tod wird ausgelassen; bei Visconti schreitet der Fürst in die nächtlichen Gassen davon wie ein lonely Cowboy am Ende des Westerns in den Sonnenuntergang, nur halt invers. Und vor allem vermag Visconti nicht zu zeigen, was Lampedusa stilistisch erzählt. Sämtliche feinen Nuancen dieses Romans werden quasi auf den Plot reduziert, der menschlich aber ohne jedes Interesse, der nur ein Vorwand ist für das Seelengemälde. Und wovon ich besser gar nicht erzähle, ist die gräßliche Filmmusik. Allein die - sizilisch schieftönenden - Musiken Verdis stimmen hier in ihren Fassungen für Blaskapelle. Ausgerechnet bei ihnen drehte sich mir der Magen nicht um.

Ich habe mir den Film ganz bewußt direkt nach Abschluß meiner Lektüre angesehen.

Man merkt, welche Sätze Visconti liebte – einige davon stehen hierüber zitiert. Nun aber, da er nicht mit einem Sprecher aus dem Off arbeiten wollte (was ausgesprochen schade ist), verlegt er erzählte Passagen in die wörtliche Rede der Protgonisten. Er tut‘s so einige Male, und jedesmal zuckte ich zusammen. Denn immer verlor sich die Strahlkraft.

Was zu erzählen war, ist eben nur zu erzählen und in ein Bild nicht übersetzbar, schon gar nicht in Handlung. Die ganz wenigen Regisseure, bzw. Filmautoren, denen es gelang (sie heißen Faßbinder, Rivette, Godard), haben genau deshalb nicht text„treu“ erzählt, sondern bildlich „umgedichtet“ - der Sprache eine filmpoetische Entsprechung gefunden, die etwas Neues aus ihr schuf, das mit der Vorlage indes aufs inniglichste verwandt ist.

Textgetreue Verfilmungen gelingen alleine dort, wo ein Buch sich auf den Plot reduziert, die Handlung also das Zentrum ist, nicht aber die – ja, ich sage es, Liebste – Seele.

ANH

23. Mai 2017, Berlin

P.S.: Es gäbe noch weiteres zu erzählen, Neues. Ich schieb's aber noch etwas auf.

albannikolaiherbst - Dienstag, 23. Mai 2017, 10:22- Rubrik: LexikonDerPoetik

[Geschrieben für den PEN Deutschland

zur Jahreshauptversammlung April 2017.

Dort gehalten von Heinrich Peuckmann

am 28 des Monats.]

„Ich habe mit meinem Kugelschreiber gespielt und Zahlen gemalt wie seit Jahren.“

So beginnt Golli, Gerd-Peter Eigners im Jahr 1978 erstveröffentlichter Roman. Er machte ihn bekannt, seine Streitbarkeit bekannt, seine Unbeugsamkeit, seine ästhetische Unbedingtheit. Folgendermaßen endet der Roman: „Die Schreie der Möwen vor meiner Tür. Sie kriegen mich nicht. Ich habe einen Hut. Ich ziehe mir meinen Hut über die Ohren, da höre ich sie nicht. Ich ziehe mir den Hut über die Augen, da finden sie mich nicht.“

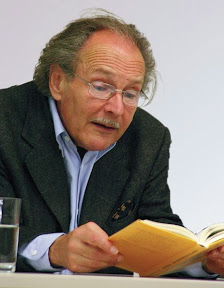

Eigner, wenn da, war unübersehbar, unüberfühlbar, unabweisbar. Das hat ihm wenig Freunde gemacht. Er gehörte zu keiner Gruppierung, keiner, wie heute gesagt wird, ‚Community‘; er beugte sich keiner Parteiräson. Seit ich ihn kennenlernte, vertrat er Meinungen, die mit denen ihrer Zeit nur an den Rändern konform waren. Seine Lehrer im romanpoetischen Geiste waren Dostojewski, Flaubert, Thomas Mann. Sein, in seiner Lebensspanne, verehrtester Freund war >>>> Juan Goytisolo.

Eigners Sätze sind durchweg hypotaktisch, bisweilen von kleistischem Ausmaß. Seine Stoffe bezog er unmittelbar aus seinem vor allem in den frühen Jahren wilden Leben. Er vögelte so, wie er trank. Betrat er einen literarischen Salon, war der Skandal vorprogrammiert. Er war, ganz wie die Wahrheit selbst, ein Querkopf. Ihr allein sah er sich verpflichtet.

Das kam nicht an. Man nehme das Wort in metaphorischem Sinn. Er zog sich auf einen Olivberg südlich Roms zurück. Dort setzte er sich hin und dachte nach. So hielt er es meist. Dachte ein, zwei Jahre nach. Sonst tat er nichts. Dann schrieb er sein Buch in zwei Monaten runter; gestochen jeder Satz.

Doch schon sein zweiter Roman, Brandig von 1988, kam in den Feuilletons nicht vor. Der beginnt so: „Was mich am meisten stört, ist der Tennisplatz. Die Schreie.“ Danach ein betörend exakter Satz über sieben Zeilen; es folgt ein noch betörenderer über neun. „Schuldig sind wir und werden es bleiben. Kinder und Kindeskinder, die löffeln die Suppe, eingebrockt, wir.“ Damit endet das über vierhundertseitige Buch. Achten Sie auf die Rhythmik!

Er heiratete. Bitter ging die Ehe schief. Ein Kind war da, von denen die Moiren ihn trennten. Darüber kam er nie hinweg. Die Lichterfahrt mit Gesualdo, aus dem Jahr 1996, ahnte es voraus. „Er winkt, das Kind winkt. Und weg sind sie.“ So endet es.

Lange, lange Pause. Erst acht Jahre später der nächste Roman, Die italienische Begeisterung.

Zu dreiviertel Rückkehr nach Deutschland. Trotz zweier großer Preise will ihn Kiepenheuer & Witsch aber nicht weiterbetreuen. Namen zu nennen, ist nötig. Suhrkamp sagt begeistert zu, sagt kurzfristigst ab. Miesester Stil. Das Buch bleibt verwaist. Es heißt Der blaue Koffer.

Lange, lange Pause. Dann, Herbst letzten Jahres, erscheint ein, völlig überraschend, Gedichtband. 367 Seiten dick, ist er ein Mammut wie er heißt. Das vorletzte Gedicht darin endet so: „Und verharren/verharren/verharren“.

Gerd-Peter Eigner, einer der Meister der deutschsprachigen Romankunst, ist am 13. April dieses Jahres verstorben. Am 21. April 1942 kam er im schlesischen >>>> Malapane als Gerd-Peter Sobczyk zur Welt. Und mußte auch schon fliehen.

Lange, lange Pause.

albannikolaiherbst - Dienstag, 2. Mai 2017, 10:24- Rubrik: LexikonDerPoetik

D/O Poeticon#3: Schönheit | Geschlecht

Diskussion mit Crauss. und Swantje Lichtenstein, sowie mit Ricardo Domeneck

Moderation: Asmus Trautsch

>>>> a u s l a n d

Lychener Str. 60

10437 Berlin (Prenzlauer Berg)

Geöffnet ab 20 Uhr

Beginn 20.30 Uhr

>>>> Programminformation

albannikolaiherbst - Dienstag, 22. Dezember 2015, 12:35- Rubrik: LexikonDerPoetik

Meine Damen und Herren,da ich von den Autorinnen und Autoren, die heute hergekommen sind, als erster sprechen darf, möchte ich allem anderen voran den Dichter Harry Oberländer ehren, einen Dichter der stillen Vergessenheiten, vergessener stiller Geschichten, vergessener Landschaften und Häuser und ihrer vergessenen Bewohner, in Stille gestorbener teils, teils johlend oder gemütslos ermordeter, sei es von Krankheiten, sei es von gleichfalls vergessenen Menschen, sei es auf, um es so kalt zu nennen, wie es war, industrielle Art und Weise -

also den Dichter ehren, den ich lese, wenn ich >>>> „Chronos krumlov“ lese, was ich heute fast den ganzen Tag über tat,

denn so ehren wir Dichter am meisten, sogar vielleicht nur, wenn wir, die anderen Dichter, sie in dem ehren, worin sie eigentlich sind, in ihren Themen und Formen, nicht aber in ihren Funktionen, die wie ihr Leib hinwegsinken werden; jene aber bleiben, wie Chronos krumlov bleibt, die Zeit des Städtchen Český Krumlov, Krumau zu deutsch, oder Krummau, nämlich „krumme Au“, erbildet auf einem in einer Moldauschlinge gelegenen und vormals mithin, wie wir dem Namen anhören können, periodisch überfluteten Flecken in Böhmen. Diesem hat Harry Oberländer seinen nach dem Städtchen benannten neuen Gedichtband gewidmet,

einem, entnehmen wir dem Buch, Zeitloch des Stillstands, das uns in die Vergangenheit saugt, die Kontinuität zu sein scheint, auch wenn sich die Stadt dagegen auflehnen möchte: Wie hilflos wirkt doch gegenüber Oberländers Poesie der Titel, den sie 2013 einer Landesausstellung gab: „Hopfen, Salz und Cyberspace“.

Dagegen spricht der Dichter ein: nachts ist die moldau schwarz

in stummen straßen leere stunden

die stadt, die narben, winkel, wunden

laut leben in den tag die armen leute

der dieb, der tod, holt sich die beute

lackiertes wasser glatt wie harz

Doch ein anderes Gedicht Harry Oberländers möchte mein Festgruß ehren, und zwar so, wie ein Komponist Kollegen ehrt – vermittels eigener Variationen auf eines seiner, Oberländers, Themen, und es lautet:

Thema

wir sahen ein gesicht im stein,

ein kindergesicht. in der dämmerung

reduzierte das licht seine konturen.

es alterte mit dem abend schwand es

wir sahen es beide mit eigenen augen

und sprachen und sahen und waren selbst

das junge, das alte gesicht, das vergehen

jenseits der strömung im moldaugeklipp

Variation 1

Wir sahen am Ufer ein Stück Stein

Es ließ es das Halblicht vage ein Kind

und uns die alten Eltern sein

die unter der Strömung, die da lind

über die Klippe flutete,

in ihm erkannten, was sie sind.

Da blutete der Abend auf uns nieder

und wieder, in einer linden Schnelle,

nahm‘s uns im Dämmern fort,

und sich aus Welle, Zeit und Ort.

Variation 2

Im Moldaugeklipp

unter den Strudeln

darinnen Fischlein trudeln

kurz ein Gesicht

im Wurzelgelipp

Aus Stein und Wasser und Zeit

schaut eine fernste Vergangenheit

Erst ein Gesicht, schon ein Geripp‘ -

Liebste, du erkennst uns nicht?

Variation 3

Die Dämmerung, am Flußrain, fiel

Kaum ein Hauch war in den Wipfeln

Auf den Gipfeln letztes Licht

Drunter stieg kühl ein Dunst an das Ufer

Drunter verschwamm ein Gespenstergesicht

Warte nur, Geliebte, balde

waren auch wir beide nicht

Variation 4

wir sahen ein gesicht im stein,

ein kindergesicht in der dämmerung

es sah uns an und wollte sein

und war‘s

und ward‘s und schwand

Wir standen lang noch Hand in Hand

Thema

wir sahen ein gesicht im stein,

ein kindergesicht. in der dämmerung

reduzierte das licht seine konturen.

es alterte mit dem abend schwand es

wir sahen es beide mit eigenen augen

und sprachen und sahen und waren selbst

das junge, das alte gesicht, das vergehen

jenseits der strömung im moldaugeklipp

albannikolaiherbst - Samstag, 19. Dezember 2015, 08:52- Rubrik: LexikonDerPoetik

Viel und oft habe ich über Paulus Böhmer, den älteren Freund, geschrieben, auch in Der Dschungel zuweilen, zuletzt >>>> dort, doch vor allem in den Neunzigern, als wir oft, es war meine Frankfurtmainer Zeit, die Köpfe zusammengesteckt haben, nicht selten von Lydia, seiner Frau, umsorgt und bekocht, die seine schweren Jahrzehnte tief begleitet hat; manches Glas haben wir miteinander geleert, uns auch schon mal gestritten, was bei solchen wie ihm und mir recht heftig werden kann. Wir saßen als Ratgeber für junge Autoren unter Dieter Betzens, meines Wahlvaters, Ägide miteinander im Jungen Literaturforum Hessen, einem Pool, aus dem unterdessen wichtige Figuren der deutschen Gegenwartsliteratur gestiegen sind, Ricarda Junge, Thomas Hettche, Jan Volker Röhnert, Maike Wetzel, einige weitere mehr; sie alle haben ihm manches zu danken. In Böhmers Garten, den er unterm Goetheturm damals noch pflegte, trafen wir uns, er und ich, im Schuppen mit einer imaginären Marika Kilius, die wir dort tagelang noch sehr viel imaginärer interviewten; die Axt stand im Fenster:  Paulus Böhmer und ANH, Paulus Böhmer und ANH,

Winter 1984:

„Zum Eise drängt, am Eise hängt doch alles“.Wir lasen uns nachts gegenseitig vor, ich häufiger ihm als er mir; er zog es meist vor, mir kopierte Schreibmaschinenseiten zu geben. Dann diskutierten wir, das war nahezu immer prinzipell – wie der gesamte Mann prinzipiell ist, und so seine Dichtung.

1983 oder 84 lernte ich ihn kennen, auf einer Versammlung des Verbandes Deutscher Schriftsteller (VS), dem ich seinerzeit noch angehörte. Es war die Bernt-Engelmann-Zeit des Verbandes; die Aussitzmentalitäten der, mehr oder minder, marxistisch sitzungsgeschulten Funktionäre machten solche Zusammenkünfte furchtbar ermüdend, auch meistens fruchtlos. Imgrunde nahmen wir beide daran teil, weil wir irrerweise hofften, in diesem, ich schreib jetzt mal, Kreis auf poetisch Gleichgesinnte zu treffen. Jedenfalls trat nach der Versammlung ein riesiger breiter Mann auf mich zu, streckte die Hand aus und sagte: „Endlich jemand, dem es um Literatur geht.“

Paulus Böhmer hatte da schon Geschichte, hatte mit Uve Schmidt, es waren die brodelnden RAF-Jahre gewesen, in die bohème Gruppe um Günter Bruno Fuchs gehört und im heute legendären März-Verlag ein erstes Bändchen veröffentlicht; doch seither war er quasi untergegangen. Seine nächsten Bände erschienen bei Draier und anabas und blieben ignoriert, wurden allenfalls spärlich besprochen, etwa von dem beharrlichen Jürgen Linke. Wir waren wirklich nicht viele, die begriffen, welch ein Werk da vor unseren Augen entstand. Es gab Momente, in denen ich dachte, es darf nicht abermals ich sein, der drüber schreibt, und Linke halt, wir beide in die Öde rufend. Damals malte Böhmer noch, das heißt, er fertigte Collagen, die teils ebenso riesenhaft waren wie er selbst und mit bunten kommunizierenden Röhren vermalt:  Paulus Böhmer, Selbst (1983) Paulus Böhmer, Selbst (1983)Im Zentrum seiner Bilder wie seiner Dichtung stand immer die Sexualität. Gerade das hat man wenig gemocht.

Ihn verbitterte das, zunehmend. Er konnte tatsächlich tun, was er wollte, immer stieß er auf Mauern, auf das Mauern. Als ich nach Berlin ging, bekam ich es schließlich nicht mehr nur indirekt mit: in den Literaturinstitutionen nur gerümpfte Nasen, abfällige Bemerkungen, Ignoranz. Tatsächlich hat sich Böhmer nie und nirgends eingeschleimt; ihm lag und liegt es nicht, sich zu beugen. Abgesehen von den letzten Jahren, ging er fast zweieinhalb Jahrzehnte davon aus, vergessen zu werden. „Es ist alles nicht wichtig“, wurde sein ständiger Satz, „alles ist nichts.“ Er durchzieht, aber mit großer Trauer, seit den Kaddish-Büchern sein Werk, das insgesamt eine glühende Trauerarbeit ist und insistierendes Gedenken.

In diesem Jahr, im April, wird er den wichtigsten deutschen Lyrikpreis erhalten, den es gibt.

Paradoxerweise mußte das Internet dafür entstehen, das er haßte, dann verachtete und schließlich grollend akzeptiert hat, ohne es freilich, weiterhin, zu nutzen. Und es mußte eine ganz neue Generation, die sich über dieses Medium schnell austauscht, von Lyrikern werden, denen die Vorbehalte namentlich des Literaturbetriebs am, um es deutlich zu sagen, Arsch vorbeigingen. Für sie und ihre Arbeit wurde er zum Großen Alten Mann der modernen deutschen Dichtung, als der er fortan dastehen wird. Mit kleinen Schritten, namentlich durch Jan Volker Röhnert, begann es, aber sie wurden entschieden gesetzt, und weitere Junge, gemeinsam, legten das Ruder herum.

Das kommt, persönlich, ein wenig viel zu sehr spät. Da ist nun eine schwere Leidensgeschichte; kein Erfolg wird ihre Spuren wieder tilgen; Böhmers oft harte Wutausbrüche - eine Folge anhaltenden Mißerfolgs -, seine depressiven Zerknirschungen, sein Mißmut haben ihn gezeichnet, aber auch seine poetische Unerbittlichkeit und das poetische Beharren: sein Werk gegen jeden Widerstand weiterzuschreiben, auch wenn er oft – oh sehr oft! - alles, alles hinwerfen wollte und nicht selten suizidal war. Es ist keine Frage, daß ihn der deutsche Literaturbetrieb geschädigt hat, und zwar bewußt, ja absichtsvoll, sowohl in der Seele wie der körperlichen, einer gesundheitlich schließlich höchst heiklen Verfassung. So gesehen, ist diese Preisvergabe eine Wiedergutmachung - von etwas indes, das sich wiedergutmachen nicht läßt. Ich habe beobachtet, wie die sich langsam einstellenden Ehrungen der letzten Jahre und die Bewunderung, die Böhmer nun von den jungen Lyrikerinnen und Lyrikern entgegengebracht wird, ihn fast gar nicht richtig erreichen; jedenfalls nimmt er sie skeptisch zugegen, mit einem müden Abwinken fast, anstelle über sie so froh, ja glücklich sein zu können, wie es bei jüngeren der Fall wäre und ist, wenn sie noch auf der Höhe ihrer Kraft stehen oder erst noch zu ihr hinaufsehen.

Dennoch symbolisiert diese Preisvergabe Hoffnung - vielleicht gar nicht mehr für Böhmer selbst, doch für alle, die sich nicht unterkriegen und sich nicht unter Doktrinen und ein ob politisches, ob poetologisches Marktverdikt beugen lassen wollen. Deshalb ist der Symbolwert dieser Preisvergabe sogar ein Fanal – gerade in einer Zeit, die der passepartouen Geschmeidigkeit huldigt und den Widerstand, den politischen wie poetischen, für obsolet erklären will. Mit Paulus Böhmer wird er selbst, der poetische Widerstand, geehrt, in quasi dessen Auftrag der Mann am kommenden 3. April ans Staufener Pult treten und Danke sagen wird. Dieses zu tun aber - wäre an u n s:

Danke, Paulus.

ANH, 22. Januar 2015.

Berlin.Und kein Kranich erwacht mehr

schreiend in Wiesen, als würde man erdrückt

von etwas Seltenem, glaubte, daß etwas

über einen komme wie der anorganische Schlaf

der Steine, wie Verfahren, deren Geräusche manch-

mal noch durch die Mauern der Engelsburg dringen.

(Im Herz der Dinge,

erzählte mein Vater,

finde die Wissenschaft nur einen ver-

rückten, niemals endenden Tanz von

Schildkröten-Wellen und Griffin-Teilchen.)

Und es stirbt das große, das schöne, das wundervolle

gottfürchtige Warschau. Die Trümmerwolken

der Super Nova stoßen ins Leere.

Daß ich Dich niemals wiedersehen werde.

Ein Junge. Ein Mädchen. Ein Motorrad.

Das Motorrad gewinnt.

Paulus Böhmer, >>>> Säugerleid,

Dielmann, Frankfurtmain 1996.***albannikolaiherbst - Donnerstag, 22. Januar 2015, 12:32- Rubrik: LexikonDerPoetik

Soeben erreicht mich per elektronischer Post die Nachricht, daß Peter Kurzeck gestorben sei. Er hat seit Jahren zurückgeblickt, weit, immer weiter, und sich in seiner letzten Zeit sogar von der großen Form seines schriftlichen Ausdrucks zurück in das Sprechen, ein dauerndes Ein//Sprechen, begeben, um schließlich, nämlich gestern, den nächsten Schritt, den ins Verstummen, zu tun – als eine Folge, wird mir erzählt, mehrerer Schlaganfälle.

Ich kannte Peter, kannte ihn ein wenig, nicht gut, aber sein Weg hat einige Zeit lang den meinen leise begleitet. Das konnte anders nicht sein, wenn man gemeinsam in einer kleinen Stadt wie Frankfurt am Main gelebt hat und in demselben Metier zuhause war. Näher mit ihm befreundet als ich war der Dichter Paulus Böhmer, mit dem nun aber ich befreundet bin. Wir trafen uns alle bisweilen zu Veranstaltungen, wir sprachen, anerkannten uns. Ihm ward das Glück zuteil, zwar nicht schon früh, danach indes umfassend gewürdigt zu werden, und sehr zurecht. Ihm verdanke ich die Einsicht, daß unsere Dichtung „noch nicht einmal“, sagte er mir, „auf der formalen Höhe“, womit er nicht nur die Schnelligkeit, sondern literarästhetisch auch die qualitative Durchdringung unserer Wahrnehmungsformen meinte, „des Autofahrens ist“. Ich zog aus diesem Satz die Konsequenzen, zumindest einige, nein, sicher nicht alle, aber solches aus dem Mund eines Dichters vorgehalten zu spüren, der seinerseits den entsprechenden Schritt zu tun nicht bereit, wohl auch nicht fähig war, sondern dem Kindheit immer das Thema blieb, die Verlorene Zeit, verpflichtete mich auf eine, die zu gewinnen sei, zu entdecken und zu gestalten. So gabelten sich unsere Wege, wie es kaum weiter denkbar ist. Doch den Impuls dazu hat e r mir gegeben: hat meine spätere Arbeit geradezu paradigmatisch bestimmt. Ich bin voll Dankbarkeit dafür. Er hat mich, in der ihm eignen leisen Weise, auf meine eigene Klarheit verpflichtet: eine, die nach vorn schaut.

Peter verfügte über die eidetische Gabe. Sie hielt ihn im Vergangenen fest, umschlang ihn und durchdrang ihn. In ihm und seiner Literatur ist nicht nur die Geschichte einer bundesdeutschen Provinz bewahrt, sondern er hat sie auseinandergefächelt zu immer kleineren und deshalb weiteren Wahrnehmungseinheiten, hat auch diese jeweils mikroskopisch erfaßt bis in den kurzen Geruch, den der Wind momenthaft um eine Hausecke zieht, oder vorandrückt, ist den Baumstamm der Kindheit hinan auf die Äste geklettert, von ihnen auf die Zweige und hat noch – wie kann jemand derart leicht sein, daß er gar nie hinabfiel, sondern jedes Reis ihn noch hielt? – die Knospe, die kaum schon herausbrach, mit seinen Worte gehoben und in seinen Worten geehrt. Mit Peter Kurzecks Tod ist, so fühle ich, nicht nur er, sondern nun auch diese Welt, die er uns aufschlug, als wär sie eben grad erst geschehen, wirklich und für immer vorüber: eine temps perdu finale. Er, alleine er, war ihr Homer, ihr Atem noch und ihr Glanz, einer, der von dem Geheimnis des Staunens bewirkt ist, das er ihr, von seiner Sprachkunst und schließlich in Sprechkunst entdinglicht, unentwegt zurückgab.

Doch gestern ließ er los. Vielleicht hat er gewußt und hat es endlich sagen können, vielleicht allein für sich: daß es nun gut sei und, wie nur selten Menschen können, also es wissen und sprechen: vollendet.

ANH.

26. November 2013.

Berlin.

†albannikolaiherbst - Dienstag, 26. November 2013, 07:20- Rubrik: LexikonDerPoetik

|

|

Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,

meinen Sohn.

Herbst & Deters Fiktionäre:

Achtung Archive!

DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.

NEU ERSCHIENEN

Wieder da - nach

14 Jahren des Verbots:

Kontakt ANH:

fiktionaere AT gmx DOT de

E R E I G N I S S E :

# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:

Wien

Donnerstag, 30. November 2017

CHAMBER MUSIC

Vorstellung der neuen Nachdichtungen

VERLAGSABEND >>>> ARCO

>>>> Buchhandlung a.punkt

Brigitte Salandra

Fischerstiege 1-7

1010 Wien

20 Uhr

NEUES

Die Dynamik

hatte so etwas. Hab's öfter im Kopf abgespielt....

Bruno Lampe - 2018/01/17 21:27

albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:45

Zwischenbemerkung (als Arbeitsjournal). ...

Freundin,

ich bin wieder von der Insel zurück, kam gestern abends an, die Wohnung war kalt, vor allem ... albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:38

Sabinenliebe. (Auszug).

(...)

So beobachtete ich sie heimlich für mich. Zum Beispiel sehe ich sie noch heute an dem großen Braunschweiger ... Ritt auf dem Pegasos...

Der Ritt auf dem Pegasos ist nicht ganz ungefährlich,...

werneburg - 2018/01/17 08:24

Pegasoi@findeiss.

Den Pegasus zu reiten, bedeutet, dichterisch tätig...

albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:50

Vom@Lampe Lastwagen fallen.

Eine ähnliche Begegnung hatte ich vor Jahren in...

albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:43

findeiss - 2018/01/16 21:06

Pferde

In dieser Nacht träumte ich, dass ich über hügeliges Land ging, mit reifen, dunkelgrünen, im Wind raschelnden ... lies doch das noch mal

dann stimmt auch die zeitrechnung

http://alban nikolaiherbst.twoday.net/s tories/interview-mit-anady omene/

und...

Anna Häusler - 2018/01/14 23:38

lieber alban

sehr bewegend dein abschied von der löwin, der...

Anna Häusler - 2018/01/14 23:27

Bruno Lampe - 2018/01/11 19:30

III, 356 - Merkwürdige Begegnung

Seit einer Woche war die Wasserrechnung fällig und ich somit irgendwie gezwungen, doch noch das Postamt ... Bruno Lampe - 2018/01/07 20:34

III, 355 - … und der Gürtel des Orion

Epifania del Nostro Signore und Apertura Staordinario des einen Supermarkts - Coop. Seit dem ersten Januar ... Bruno Lampe - 2018/01/03 19:44

III, 354 - Neujahrsnacht e dintorni

Das Jahr begann mit einer unvorgesehenen Autofahrt bzw. mit der Gewißheit, mir am Vormittag Zigaretten ... albannikolaiherbst - 2018/01/03 15:16

Isola africana (1). Das Arbeitsjournal ...

[Mâconièrevilla Uno, Terrasse im Vormittagslicht

10.32 Uhr

Britten, Rhapsodie für Streichquartett]

Das ...

JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4967 Tagen online.

Zuletzt aktualisiert am 2018/01/17 21:27

IMPRESSUM

Die Dschungel. Anderswelt

Das literarische Weblog

Seit 2003/2004

Redaktion:

Herbst & Deters Fiktionäre

Dunckerstraße 68, Q3

10437 Berlin

ViSdP: Alban Nikolai Herbst

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit

ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle

und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft

der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.

Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten

aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung

verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb

des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für

Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,

Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge

innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,

haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,

nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung

lediglich verweist.

|