|

|

Oper

[Fotografien (c.): >>>> Matthias Baus]

Wir sollten uns ausmalen, welch furchtbarer Zauber – ein Teufelszauber fürwahr – diese Inszenierung gewesen wäre, hätte sie bereits auf die einzigartige Bühnenmechanik der noch im letzten Umbau befindlichen tatsächlichen Staatsoper Unter den Linden stattfinden können und nicht unter den nicht nur klanglich, sondern eben auch opern technisch eingeschränkten Bedingungen des Schillertheaters. Ein Höllenzauber wurde Terry Gilliams Interpretation gleichwohl, selbstverständlich ohne Zauber, schon gar nettkommensurable quasi Comic-Ironie – wenn man von Fausti Frisur einmal absieht: eine Anspielung wohl auf die pädagogischen Sadismen gleichermaßen >>>> Heinrich Hoffmanns wie >>>> Wilhelm Buschs. Denn weniger wie ein Burschenschaftler kommt dieser Faust daher als mehr wie ein Primaner oder Oberprimaner vor der vorletzten Jahrhundertwende oder von noch früher.

Jedenfalls haben wir es bei Gilliam und aber auch Berlioz von Anfang an mit der Hölle zu tun und ihrem verklärten Gegenbild: dem, wovon sie ihren Ausgang nahm, der ins Erhabene idealisierten Natur. Genau dies stellt auch Rattles Dirigat klar: Nirgendwo habe ich so sehr die genial komponierte Gemeinheit einiger Schlüsselmusiken Berlioz‘ deutlicher gehört wie gestern abend in der Staatsoper. Sei es, daß zum vulgären ungarischen – ecco! – Marsch ins Nationalbewußtsein nicht passende Menschen erschossen werden, sei‘s, daß das studentische Gaudeamus igitur zu einer von Haß und Widerwärtigkeit nur so berstenden Gesangsnummer wird: Gruppen„geist“ wird zum Grölen der Meute.

Besonders widerlich wird es aber schon bei des Branders Hohnlied in Auerbachs Keller („Im Ofen glaubte die arme Seele,/sich verbergen zu können./Aber sie irrte sich/- und noch schlimmer-/zu guter Letzt wurde sie dort gegrillt“), das von choralem Aufgrölen und dieses durch ein fugiertes, von dumpfem Schlagwerk ausgehöhltes „Amen“ abgeschlossen wird.

Nein, angenehm ist das alles nicht. Sondern es dreht uns den Magen um. Es führt uns vor Ohren, was war und aber, steht zu befürchten, weiterhin ist. Genau das mag die, nachdem der letzte Vorhang fiel, extremen Buh!s erklären, die vor allem aus den hinteren Reihen zu vernehmen waren. Man läßt sich den Spiegel nicht so gerne vorhalten, schon gar nicht derart intensiv in der Oper.

Gegen den herausgeschleuderten Unmut stellten sich freilich auch Bravi, unter einigen anderen auch meine. Und dies, obwohl auch ich meistens genervt bin, wenn „mal wieder“ Nazi-Szenarien auf einer Bühne bemüht werden. Aus Überdruß freilich, und weil es in aller Regel bei puren Behauptungen oder Aufstülpungen bleibt.

Genau das ist in Gilliams Inszenierung nicht der Fall. Sondern er entwickelt sein Szenario direkt aus Libretto und Partitur und aus der Verklemmungs- und Nationalfindungsgeschichte Deutschlands seit dem Biedermeier. Es läßt sich ja durchaus von der Geburt des deutschen Faschismus aus dem Ungeist der Restauration sprechen – anders als für Frankreich oder gar England, wo das schließliche Nationalverständnis revolutionäre Quellen hatte, die im Volk selbst (zumindest mit)entsprangen.

Diesem, dem Volk, ist der berliozsche Faust allerdings fremd, anders als Goethes. Hier ist es gerade die Flucht in „reine“ Innenwelten, die schließlich seine Hinwendung zum Faschismus begründet.

Dieser Faust ist im Wortsinn ein innerlicher Mitläufer: Die säkular ritualisierten Regeln scheinen ihm die Differenz abzuheben, die er zum „einfachen“ Volk immer gespürt hat; zunehmend fühlt er sich im Volkstum und in seinem Streben aufgehoben, ohne daß er doch sein Eigenes verraten müßte. Nicht grundlos zitiert das Programmheft Klaus Manns auf der Karrieregeschichte Gustav Gründgens‘ basierenden Mephistoroman: Der „deutsche Künstler“, vordem bestenfalls Lakai und vom Volk in aller Regel verlacht, erhält nicht nur gesellschaftliche Reputation, sondern wird zur zentralen Idealfigur.

Daß er dabei an „wesentliche“ Ideologeme des Regimes gar nicht glaubt, ist die dem berlioz‘schen Faust inneliegende Tragik, bzw. die vom Teufel ausgelegte Rute, auf dessen Leim er tritt. Fausts Seele wird von Mephistofele geholt, weil er, Faust, sich ihm verschreibt, um die als Jüdin deportierte Marguerite zu befreien. Da auch erst zeichnet er den Vertrag – also indem er Gutes tun will.

Böser, in der Tat, lassen sich des Teufels berühmte Worte bei Goethe überhaupt nicht deuten: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“ Daß dieser Satz umkehrbar ist, beschreibt das sich gegen Faust wendende Verhängnis.

Man muß fast mit Kant argumentieren: Weil er an Marguerites Befreiung ein persönliches Interesse hat, ist sein Wille und Handeln nicht moralisch. Und zwar hat er selbst keine Untaten begangen, aber tatenlos ihnen zugesehen. In die Hölle kommt er nicht als Täter, sondern als Mitläufer. Dazu, ein solcher zu sein, genügt schon, daß man nicht aktiv im Widerstand war, auch wenn man, so Erich Kästner, die Faust in der Tasche ballte.

Härter, zugleich aktueller und darum provokanter kann die Botschaft eines Regisseurs gar nicht sein. Nix mit >>>> Jabberwocky, meine Damen und Herren, den einiges Publikum wahrscheinlich erwartet hatte. Also nicht die Spur verspielter und angeblich postmoderner Beliebigkeit – auch dann nicht, wenn sich Gilliam meisterhaft postmoderner Formen bedient.

Es ist absolut schlagend, mit welcher Meisterschaft er sich, obwohl an die Bühnenwirklichkeit immer wieder zurückgebunden, filmischer Mittel bedient. Dazu gehört nicht nur der Trick, vermittels aufprojezierter, sich zunehmend schneller bewegender Bäume ein rasendes Dahinfahren vorzuführen, derweil die Akteure tatsächlich auf der Stelle bleiben; dazu gehört vor allem auch >>>> Hildegard Bechtlers sozusagen bühnenbildnerischer Hyperlink auf der Wachowskis >>>> The Matrix. Aber auch schon Fausts Studierzimmer als einen über >>>> Berchtesgarden - bzw. Motiven nach Caspar David Friedrich - quasi frei im All schwebenden Minimundus zu zeigen, ist postmodernen Bildwelten verdankt. Manches erinnert auch an Arbeiten >>>> Hans Jürgen Syberbergs.

Geradezu genial auch, daß Faust Marguerite in ihrem Zimmer die Füße wäscht; hier rückt der christlicher Ritus die tatsächlichen Verhältnisse ins Bild, die Faust auch spürt, sich aber nicht bewußt machen kann oder will. Sonst wäre er da schon aufgebrochen, mit ihr, um dem Unheil zu entkommen. Bei Gilliam wird diese Fußwaschung quasi zum Judeskuß. Wenig später erscheinen die Schergen.

Überhaupt ist eine – notwendige - Besonderheit dieser Inszenierung die Rollenauffassung Marguerites. Gilliam gelingt mit Magdalena Kožená eine Befreiung. Ihr Gretchen ist nämlich alles andere als naiv; ihr wird auch nicht ein Baby „angehängt“. Die Frage, weshalb ein, sagen wir mal, Intellektueller ausgerechnet von einem Backfisch erotisch attrahiert wird – etwas, das mir den Stoff von Faust I immer absurd und lähmend hat erscheinen lassen -, erledigt sich bei Gilliam von selbst. Als Naivchen verkleidet sich diese Marguerite nämlich nur: um als dunkelhaarige Jüdin nicht aufzufallen. Deshalb trägt sie, wenn sie ihr Zimmer verläßt, blonde Zöpfeperücke und Dirndl.

Wobei Faust selbst davon spätestens nach dem ersten Stelldichein nicht mehr getäuscht ist; um ihr hochgradiges Gefährdetsein weiß er also. Und zeigt sie selbstverständlich nicht an. Sondern das tut der Teufel, der es auch war, Faust zum ersten Mal in die nationalsozialistische Gesellschaft einzuführen.

Gerade, daß Faust solch ein Sinnsucher, darum vereinsamt und voll melancholischer Liebessehnsucht, also empfänglich für gesellschaftliche Anerkennung ist, macht ihn für Mepho so schmackhaft. Er wird über seine innere, die objektive Wahrheit verdrängende Wahrhaftigkeit stolpern und dann in die Hölle im Wortsinn hinab jagen, derweil er doch glaubt oder sich vormacht, hinauf auf dem Wege zu Marguerites Befreiung zu sein. Mit einer deutlichen Anspielung auf den Weltenbrand am Ende von Wagners Götterdämmerung geht er in Flammen auf.

Auch dieses Bild zeigt, wie genau Gilliam konstruiert hat. Im ersten Teil des Abends imaginiert sich Faust nämlich als Siegfried, der sich in dem gleichnamigen Bühnendrama, abermals Wagners, neben Brünnhilde in den Flammenring legt, treue(!!)halber Notung zwischen sich und ihr. In der perfiden Logik des Nationalsozialismus ist der Künstler – oder sagen wir: das Genie – zum Helden geworden.

Hält man sich vor Augen, daß der Geniebegriff ein emanzipatorischer war, der die Künstler aus dem Lakaientum holte, wird die politische Perversion an dieser Stelle eklatant: als Held ist der Künster nicht wieder nurmehr Lakai, sondern soldatisch geworden; freiwillig und widerspruchslos Befehlsketten unterworfen, egal was die Befehle verlangen.

Genau das nicht gesehen oder zu sehen gewollt zu haben, wird zurecht mit der Hölle bestraft.

Nun ist das Problem dieses Musikstücks wie schon bei Goethe der Teufel. Theologisch gesprochen ist er unsres aber sowieso. Denn letztlich ist alleine er es, der die Dynamiken bloßlegt. Fast möchte man meinen, er ersehne, daß jemand seinen Leim auch sieht. Als würde ihn das erlösen. Daß es niemand tut – das wird bei ihm zu Zynismus. Deshalb kann er bei jedem Gemeuchelten nur noch lauter lachen. So gesehen, ist seine Einsamkeit die einzig echte. Von Gott ist außer ihm nichts zu hören – der, wenn überhaupt, taucht allenfalls wie weiland der Sonnenkönig bei Moliere auf: ex machina und süßlich in Marguerites Himmelfahrt. Das Gold, in das sie hier gebettet wird, ist nichts als tander Schein. Wär es nicht noch böser, man wollte >>>> H.C.Artmann zitieren:

durch den schornstein

geht es ins himmelreich

bedenks

durch den schornstein

da zieht der rauch

so leicht -

komm mit ...

(...)In diese Apotheose (Artmann: „verbrannt/wird deine hand/und zu rauch/und zu aschen auch“) ruft Mino Kinoshitas Stimme: „Komm, Margarita!“ /und dein haar

und dein kopf

und dein leib

und dein fuß

wird zu schönem

wirklich

schwarzen ruß -

komm mit ...

*

>>>> Florian Boesch singt und spielt den Méphistophélès mit am Unheil geradezu schon verzweifelter Lust. Deshalb hat sein Triumph am Ende einiges Bittere, gegen das er sich nur wieder in neue Schale, neuen falschen Vorschein werfen kann. Es mag ein utopisches Element sein, daß Gilliam ihn, nachdem Faust in Flammen aufgegangen ist, auch den Vertrag verbrennen läßt. Der im Sekundenbruchteil verzischt. Nur einen Menschen endlich sehen, der ihm, dem Verführer, widersteht – ja nur versuchte, es zu tun! Er wäre dann erlöst wie >>>> Stokers Dracula, „da im Augenblick der endlichen Auflösung ein Schimmer von Glück über des Grafen Anlitz huschte, das ich eines solchen Ausdrucks gar nicht für fähig gehalten hätte“. Vielleicht, daß wir dann in ihm – Gott erkennten? Der ohne das abwesend bliebe.

Vergleichsweise einfältig dagegen – weil unbegriffen eindimensional – >>>> Charles Castronovos Faust, dessen lyrische Inbrunst freilich – goethetreu darin – von Werther hergenommen wirkt. Was allerdings wollte eine Frau wie der gnadenlos guten >>>> Magdalena Koženás Marguerite von einem sentimentalen Hampelmann wie Faust? - Seltsam, wie sich hier die Attraktionen für mich umkehrten und nicht mehr Gretchen die langweilige Person des Stückes war. Allein die tumbe Ungelenkheit, mit der sich Faust in ihrem Zimmer auf sie legt, noch die Knobelbecher an den Füßen... - Wäre wohl Mephisto ihr gewachsen gewesen?

So sind sie alle also - trotz oder gerade wegen seines Witzes auch Méphistofélès - v e r f a l l e n --- geworfen, um es mit Heidegger zu sagen. Was in diesem Zusammenhang schmerzhaft pikant ist, vielleicht auch unlauter. Der ja gerade wäre für den Faust eine ideale Figurbesetzung gewesen – so, wie man in einer französischen Inszenierung den Teufel vielleicht nicht, wie hier zuweilen im Mittelteil, in eine Wehrmachtsuniform stecken, sondern als >>>> Petain kleiden sollte.

Wie nun auch immer, Simon Rattles Dirigat läßt dieses Geworfene, Verfallene, Böse wirklich Klang werden; es geht ihm dankenswerterweise nicht um Schönklang, sondern vor allem um eines: Ausdruck, Ausdruck und nochmals Ausdruck. Das darf nicht nur, sondern soll oft scharf klingen – und muß es. Vergleichbar Radikales habe ich bislang nur auf >>>> Igor Markevitschs Einspielung aus dem Jahr 1959 gehört. Ich wäre ausgesprochen gespannt darauf gewesen, wie sich diese Inszenierung am Teatro Massimo in Palermo angehört haben wird, mit dem sie – und mit der English National und der Vlaamse Opera – coproduziert wurde. Daß sie erst fünf Jahre nachher in Berlin aufgeführt wurde, ist ein Rätsel, das ich noch nicht lösen kann. Immerhin finden sich Auszüge aus Palermo auf Youtube:

Jedenfalls... wer diese Inszenierung verpaßt, nun jà, was soll man zu der und dem sagen? Nur das schreckliche Brodeln ihrer großen Flammenseen und das Zähneknirschen ihrer Folterknechte beim Martern der Seelen war noch zu hören. (Berlioz, Damnation, Auf der Erde.)

*

Hector Berlioz

LA DAMNATION DE FAUST

Légende dramatique en quatre scènes

Inszenierung Terry Gilliam – Bühne Hildegard Bechtler – Kostüme Katrina Lindsay

Licht Peter Mumford – Video Finn Ross – Regiemitarbeit/Choreografie Leah Hausmann

Magdalena Kožená – Charles Castronovo – Florian Boesch

Jan Martiník – Mitho Kinoshito

Chor: Martin Wright

Staatskapelle Berlin

Simon Rattle

Die nächsten Vorstellungen:

1., 4., 9., 11 Juni, je 19 Uhr

>>>> Karten albannikolaiherbst - Sonntag, 28. Mai 2017, 15:26- Rubrik: Oper

Ich hatte, wann immer ich diese Oper hörte, ein Unbehagen. Ich las das Textbuch, das Unbehagen wurde größer. Gesehen hatte ich Brittens letzte Oper nie. - Ein ‚Zufall‘? Denn dem speziellen Melos all seiner anderen Stücke für Gesang und Orchester bin ich geradezu verfallen, seien sie nun kurz oder abendfüllend.

Wurde das Stück in meiner Nähe nur nie gespielt?

Was war hier anders, ist anders? An Brittens Homosexualität konnte es nicht liegen; sie liegt nackt auf der Hand. Er hat sie auch niemals, anders als Thomas Mann, verstellt oder – um ein bißchen >>>> Heinrich Detering zu travestieren – camoufliert. Britten lebte bis zu seinem Tod in Gemeinschaft mit Peter Pears, für den er nahezu alle Tenorstimmen schrieb. Selbst in der prüden englischen Gesellschaft waren die beiden öffentlich ein Paar. Das zeugt von einem ebensolch radikalen Mut wie sein Pazifismus. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verweigerte er den Wehrdienst, floh in die USA, kam aber noch während des Krieges zurück, um seine Entscheidung vor Gericht durchzufechten. Die Berufungsinstanz gab ihm recht.

Er hatte auch künstlerisch vieles auszuhalten.

Zu weiten Teilen sah ihn die europäische Avantgarde als musikästhetischen Reaktionär; tatsächlich lag sein kompositorischer Beginn im Neoklassizismus - ein Umstand, den Britten in seiner letzten Oper auch thematisiert. Anders als aber Britten ist Aschenbach, ihr Zentrum, den wertkonservativen Weg weitergeschritten. Es besteht ein deutlicher Unterschied zu den eigenwilligen Formen der Tonsprache, die Britten seit der Simple Symphony so weitgehend entwickelt hat, daß man von einem „Brittensound“ sprechen muß – einem melodischen Klang, der zuvor unerhört war und für ihn alleine charakteristisch ist. Einen Britten erkennt man wie Beethoven, Wagner, Bach; es reichen ein paar Takte.

Gustav von Aschenbach, der es als klassizistischer Dichter zu Ruhm und Ansehen gebracht hat – was er auf das unangenehmste immer wieder betont –, doch seine Schaffenskraft ist erlahmt --- Aschenbach also reist nach Venedig, um im Süden neue Inspiration zu finden. Zumal will er nicht, daß die bürgerliche Gesellschaft, deren Kunstregeln er strikt wie all ihre anderen Konventionen befolgt, seine Schwächung bemerkt. Er kann sie nämlich nicht in weiterer Kunst sublimieren, schon gar nicht offen thematisieren. Wir schreiben das Jahr 1911, im (Groß)Bürgertum blüht der soziale Darwinismus.

Da Sublimation das Handelsgesetz dieser verstaubt konservativen Gesellschaft ist, kann Aschenbach als Künstler des Establishments kein Wüterich sein, schon gar kein Revolutionär. Statt dessen teilt er dessen bei ihm durch und durch formgewordene Verklemmtheit – als persongewordene Sublimation sozusagen selbst.

Es ist die drückende Hitze der venezianischen Sonne, was dies aufweicht. >>>> Stuart Nunn zeigt es im Gelb des Bühnenbildes. Es gibt aber auch belebte Zeichen, die Aschenbach begegnen – allesamt Figurationen, die meist als Symbole des Todes interpretiert werden, gerade auch in >>>> Graham Vicks Inszenierung, sowie in den Programmheftbeiträgen, etwa >>>> Norbert Abels‘. Sei es der düstre Gondoliere, sei es ein als Geck verkleideter Greis, sei es der zwölfjährige Tadzio selbst, auf den sich zunehmend Aschenbachs Begehren richtet.

Aus einem anderen Verständnis ließen sich alledie aber auch als Boten einer Befreiung zur Weltlichkeit verstehen – einen Weg, den weder Thomas Mann noch leider Britten gegangen sind, noch seine Interpreten gehen.

Da muß man sich fragen, weshalb. Daß Befreiung in den Tod führt, ist ja gerade die üble Ideologie der, mit Marx gesprochen, Bourgeoisie.

Ich fürchte, die Antwort ist auch darauf eine, weshalb schon Thomas Manns Der Tod in Venedig, also die Vorlage für >>>> Myfanwy Pipers Libretto, als ein erster moderner Schlüsseltext homoerotischer Literatur gelesen wurde – und bis heute wird – anstelle als das, was er tatsächlich ist: eine bei Mann fast unerträglich schwüle Verklärung der Pädophilie mit allerdings homosexueller Ausrichtung. Dieses vor Augen, wird einem die Notwendigkeit des Sublimierens auf das erschreckendste klar. Nicht gleichgeschlechtliche Liebe muß „umgedeutet“ werden, eine Form jenseits ihrer Realisierung bekommen, sondern die Knabenliebe ( Pädophilie kommt gr. Παῖς, Knabe, Kind“ und φιλία, Liebe). „Mortal child“, sagt Aschenbach, „with more than mortal grace.“ Er assoziiert das Kind mit dem Tod. Perverser geht‘s imgrunde nicht. Auch wenn Aschenbachs Projektion an die Huris des Paradieses erinnert, so sind diese zwar Jungfrauen, doch eben Frauen und nicht etwa Kinder.

Nicht grundlos beruft sich Pipers Libretto auf Platons >>>> Phaidros, der nicht nur der Liebe alter Männer zu Knaben die philosophische Basis gibt, sondern insgesamt der seinerzeit gesellschaftlichen Praxis. Man glaubte, ein Junge werde in dem Moment zum Mann, in dem sein Samen in den Mentor fließe; dafür fließe von jenem die Weisheit in jenen zurück.

Entsprechend fragt Aschenbach den kleinen Tadzio: Does your look to me for guidance?Und bestärkt ins zweideutig Eindeutige: Do you look to me?Mehr aber noch, so Platon, begründe sich die erotische, also von Begehren geschürte Liebe der alten Männer zu den Jungen darin, daß Schönheit die einzige sinnliche Manifestation des Wahren, ja des Göttlichen sei: Beauty is the only form

Of spirit that our eyes can see

So brings to the outcast soul

Reflections of Divinity.Auf diese Weise wird das sexuelle Begehren zu einem Knaben zum Begehren nach dem Wahren idolisiert, was nunmehr unsere Gegenwart in, sagen wir, Musikgenuß zurücksublimieren muß, andernfalls die Deutsche Oper Berlin von einem Proteststurm sondergleichen dem Erdboden gleichgemacht würde.

Dabei verdeckt Graham Vick den lauernden Skandal überhaupt nicht – wahrscheinlich die Stärke der Inzenierung. Er legt ihn vielmehr bloß. Kein Bild hier ist uneindeutig.

Aber die Sublimation - in diesem Fall eine Maskierung, darin der König nackt geht - vollzieht sich dennoch, nämlich in der vorgeprägten Übereinkunft, mit der Zuschauerinnen und Zuschauer die teils ausgesprochen stickige Lüsternheit Aschenbachs verfolgen: Es gehe alleine um homoerotisches Begehren.

Niemand, erst recht nicht das Programmheft, rührt an diesem „Mißverständnis“. Homosexualität-selbst ist ja in unserer Gegenwart kein moralisch belastetes Thema mehr, jedenfalls im westlichen Kulturkreis, der längst die – nicht abwertend gemeint – Schwulenehe kennt.

Genau diese Sublimation als Übereinkunft entspricht den Regeln des zumindest damaligen Establishments und macht Vicks Inszenierung streckenweise beklemmend, ja bisweilen ist sie nicht zum Aushalten. Sofern man sich des Grundproblems bewußt ist. Wir alle starren doch begehrend auf den Knabenkörper m i t, wollen wir das Bühnengeschehen verfolgen. „So, my little beauty“, sagt Aschenbach, als er zu dem Jungen hinüberschaut. „You noticed when you‘re noticed, do you?“ - Wobei die Regieanweisung direkt zuvor erst recht keinen Zweifel mehr aufkommen läßt:

Tadzio joins the children again.

They acknowledge him as their leader.

He walks back zu his mother.Da sind die über die Bretter tobenden jugendlichen Testosteronschleudern sozusagen nichts als Alibis, ganz zu schweigen von den jungen Frauen, die den Lido ebenfalls beleben. Alle sie sind lebende Staffagen, lebendige Spanische Wände, hinter denen immer der kleine Tadzio glost. Auch nur für den hat Aschenbach Blicke. Was der Junge aber nicht versteht. Sein Stummsein in der Oper entspricht ziemlich exakt der späteren Schweigenot früh mißbrauchter Kinder. Noch hat es aber nur die Gestalt des Verwundertseins, des Nichtverstehens.

Tatsächlich ist er noch viel zu behütet, um gefährdet zu sein. Daran läßt die Inszenierung keinen Zweifel, die seine Mutter zu einer fast allgegenwärtigen, übrigens hocheleganten Dame macht, unter deren Arroganz die Kinder wie unter Fittichen gehen.

Das freilich steht schon so im Libretto: daß Tadzio – der Junge als Aschenbachs Projektion – keine Stimme hat. Aschenbachs verklemmte Kommunikationslosigkeit ist einkomponiert. Er kann sich und darf sich eben auch nicht von ihr befreien.

Die Logik unüberwindbarer Verklemmung heißt Todessehnsucht. Denn die Rückkehr in das bürgerlich geregelte, scheinbar apollinische Leben des gefeierten Neoklassizisten ist nach dem Eingeständnis des pädophilen Begehrens undenkbar: (...) This 'I love you' must

Be accepted; ridicoulous and sacred too (...)Da rinnt auch Aschenbachs unerträgliche Selbstheroisierung wie nichts als Asche von ihm ab. ( Asche: Daß Thomas Mann in der Namensgebung seines selbstmitleidigen Helden Edgar Poes House of Usher wiederholt, muß ich wahrscheinlich nicht schreiben).

Das Eingeständnis ist die, wenn man so will, Tragik des Stücks. Denn die Erlahmung seiner Schaffenskraft, die Aschenbach, anders als Platon meinte, durch die Vereinigung mit einem Knaben keineswegs zurückgewinnen kann, verschließt die einzig akzeptable und fruchtbare Umgangsform mit Pädophilie - den einzigen Ausweg, den vor ihm etwa Lewis Carroll und Hans Christian Andersen gingen: die Kunst. Der, der die Oper geschrieben, kann ihn, indem er es tat, aber noch wählen, Britten also selbst.

Die Verbindung älterer, mindestens sehr erwachsener Männer mit Kindern, bzw. Jungen ist bei ihm auch gar nicht neu. Wie hier seine letzte, so hatte sie schon seine erste Oper, den >>>> Peter Grimes, geprägt, mit dem er Weltruhm errang; insonderheit die vier Sea Interludes werden im Death in Venice einige Male als Klangraum zitiert, vor allem in den orchestralen Aufbäumungen. Donald Runnicles läßt dies deutlich betonen.

Doch auch mit einer späteren Oper Brittens ist die Thematik verwandt.

Unüberhörbar klingt im zweiten Akt, Szene 13, ein Miles-Motiv aus >>>> The Turn of the Screw an. Darin ging es um einen - aus Sicht der aus sexueller Verklemmung hysterischen Gouvernante - seltsam bis, im Wortsinn, unheimlich frühreifen Jungen, den sein früheres Erzieherpaar „verdorben“ hat (oder angeblich habe). „Peter Quint – you devil!“ ruft schließlich der Junge selbst aus, in der Gouvernante Armen – und stirbt in ihnen.

Ein Peter Quint kann und will Aschenbach nicht werden. Also stirbt er selbst (ißt die infizierte Frucht). Das musikalische The Turn of the Screw-Motiv erscheint im Death in Venice genau dort, wo Apoll (also in Aschenbachs Welt die Gouvernante) gegen Dionysos (Peter Quint) die Niederlage eingestehen muß. „I go now“, sagt er da, distant, wie das Textbuch will. Also quasi schon weg.

Anders als in vielen anderen Inszenierungen, anders auch als in >>>> Viscontis Verfilmung der thomasmannschen Vorlage, läßt Vick >>>> Paul Nilons Aschenbach keinen Elegant sein. In scharfem Gegensatz zu Tadzios polnischer Mutter hat er imgrunde keine Form, sondern wirkt wie ein Dr. Watson in schlechten Sherlock-Holmes-Verfilmungen: zwar nicht unbedingt däppert, aber moralisch ausgesprochen begrenzt. Er scheint viel weniger zur High Society der polnischen Mutter zu gehören, als der Vorsteher in der Kanzlei eines ihrer Rechtsvertreter zu sein. Auch deshalb nahm ich ihm die von mir so genannte Selbstheroisierung nicht ab. Schon daß er sie mehrmals wiederholt, zeugt nicht von Selbstbewußtsein, sondern Mangel:

Famous as master writer

Successful, honoured,

Self-discipline my strength,

Routine the order of my days

(...)Deshalb kann er auch zur Mutter des Knaben keinen Kontakt herstellen, um sein Begehren auf diesem Weg in gute, zum Beispiel väterliche Bahnen zu lenken; er ist dieser Frau schlichtweg nicht gewachsen. Statt dessen verklärt er Tadzio zu Apolls Ehrenknaben, der, siehe oben, in Aschenbachs Fantasien denn auch erscheint. „He who loves beauty / Worships me“, ruft er aus, wie um dessen Ideologie beizuspringen und ihm dennoch die Knabenliebe zu gönnen. Ja, er bringt es sogar auf Platons Punkt:

Love that beauty causes

Is frenzy god inspired

Nearer to the gods

Then sanity.

Ausgesprochen geschickt, wie die Librettistin hier „sanity“, „Gesundheit“, einsetzt – einerseits als, sagen wir, sexual„hygienischen“ Begriff, zum anderen verweist er bereits in dieser den Ersten Akt beschließenden Szene auf die Cholera, die den Zweiten beherrschen wird. Und hier schon gesteht Apollo sich ein, Dionysos nicht gewachsen zu sein. Ebenso wird Aschenbach sein Begehren nicht mehr in den bürgerlichen Griff bekommen. Daß dessen hier sogar Freitod – ein indirekter allerdings – keine erwachsene Lösung ist, sondern unreif, darüber muß, denke ich, nicht diskutiert werden. Bis zum Schluß bleibt Aschenbach in seiner falschen Selbstheroisierung gefangen; nur daß er – indem er sich endlich, in seinen Worten, Dionysos und also seiner, der eigenen, Neigung ergibt – jetzt auch noch seine künstlerische Schwäche heroisiert.

Angenehm ist dieser Aschenbach, jedenfalls in Vicks Inszenierung, nicht. Er ist sogar klebrig... nein, das Wort ist zu hell: Er ist backig. Schon die Vorlage, Thomas Manns Novelle, hatte diese käsige Note, wenn auch in Form eines schwül aufpompösten Stils. Nicht anders hat Visconti seine Verfilmung mit Mahlers Adagietto aus der Fünften tapeziert: in der Sinfonie selbst folgt ihr ein formstrenges Rondo, das sich am Kontrapunkt abarbeitet (dessen schließlichen Jubel Adorno aber auch schon „falsch“ genannt hat); bei Visconti wird das Stück zu komplettem Kitsch.

Brittens Musik ist davon frei. Deshalb lohnt es sich, sie sich mehrmals anzuhören, bevor man in eine Inszenierung geht. Das ist mir gerade hier extrem deutlich geworden. Allein ein allzu grelles oder auch nur farbiges Bühnenbild kann sich restlos über Brittens ausgesprochen vornehme Details legen, vor allem über die Meisterschaft der Faktur. Er gehört ja zu den Komponisten, die ihre Einfälle nicht feiern, sondern sie diskret ausführen. Selbst das, was ich oben „Aufwallungen“ genannt habe, bricht oft mitten im Pathos weg. Deshalb stellt sich Ergriffenheit erst ein, wenn man die eigene Arbeit des ästhetischen Durchdringens geleistet hat. Hat man es, dann wird der Death in Venice geradezu sinfonisch. Nur ist dem jegliche Herumhampelei abträglich, auch wenn das Libretto sie vorschreibt. Sonst gerät die Fantasie in Konflikt mit der Bühnenrealität, etwa bei Rangeleien der Jugendlichen, ganz besonders bei Wettläufen, für die grad mal eine Bühnenbreite zur Verfügung steht. Und und und.

Gerade in dieser Inszenierung machten es mir die lebhaften Strandszenen ziemlich schwer, mich auf die Musik zu konzentrieren – und auf ihre berückenden Schönheiten, die Runnicles sein Orchester Laut werden ließ. Immer wieder schloß ich deshalb minutenlang die Augen. Man sollte dergleichen, die „action“ also, wohl eher andeuten, anstatt sie auszuführen – wie, nun das ist ja eben eine Aufgabe der Regie. Ob die im ersten Akt durchgängige Bühnenbildandeutung tragfähig ist, es spiele die Oper imgrunde in einer Totenkapelle, zu der wohl Aschenbachs Kopf geworden, läßt sich mit einigen Gründen bezweifeln.

Das inszenatorische Problem ist eh, daß diese Oper fast durchweg aus Aschenbachs Augen gesehen ist. Wenn manchmal der Eindruck entstand, einem brechtschen Lehrstück zu folgen, verfängt Distanz hier eben nicht. Das liegt am Pädophilie-Tabu. Denn etwas, das tabu ist, darf nicht angesehen werden; Distanz ist also nicht möglich.

So ist diese Oper imgrunde ein durchgehaltener Monolog, in den immer wieder Außenreize hineinfahren. Daß Tadzios elegante Mutter so unnahbar wirkt, liegt weniger an ihr als an Aschenbach selbst. Es ist sehr wahrscheinlich nicht ihr tatsächlicher Ausdruck, sondern der des stockigen Verklemmtseins Aschenbachs, mit dem er diese Frau wahrnimmt. Und natürlich ist der Bub selbst, also Tadzio, nicht die männliche Lolita, zu der ihn Thomas Mann hat vielleicht machen wollen. Sondern ein immer mal wieder aufgeregt um Speiseeis hüpfender Knabe, der von Apoll so weit entfernt ist wie ein ABC-Schütze von einer Promotion in Volkswirtschaftslehre. Von der Totenkapelle sowieso. Und von den Grabesblumen Aschenbachs – riesigen lilanen Tulpen hier, die auch als Felsbuhnen herhalten müssen, auf denen am Lido die Jugend sich sonnt.

Benjamin Britten

DEATH IN VENICE

Libretto von Myfanwy Piper nach Thomas Mann

Graham Vick Regie – Stuart Nunn Ausstattung – Wolfgang Göbbel Licht

Ron Howell Choreografie – Curt A. Roesler Dramaturgie

>>>> Paul Nilon – >>>> Seth Carico – >>>> Tai Oney

und viele, viele weitere

Pianistin auf der Bühne Adelle Eslinger

Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin

Sir Donald Runnicles

Die nächsten Vorstellungen der Britten-Reihe:

>>>> BILLY BUDD

24. und 26. Mai, 2. Juni,

je 19.30 Uhr

>>>> Karten albannikolaiherbst - Sonntag, 30. April 2017, 09:42- Rubrik: Oper

Eine Interdisziplinäre Komposition für sechs Instrumentalisten, Schattentheater, Video und Lautsprecher nennt die 1980 geborene griechische Komponistin >>>> Irini Amargianaki ihr Stück, das allein an diesem „Interdisziplinären“ krankt, jedenfalls so, wie es >>>> in der Werkstatt der Berliner Staatsoper in Szene gesetzt wurde. Nicht weniger, doch anders wäre mehr gewesen. Hier indes überfitzelten Firlefanz und Bildkitsch die Kunst, der ich mich hörend dennoch nicht entziehen konnte – sofern ich denn die Augen schloß. Was wiederum schade war, weil mich allein das Ensemble und die hohe Konzentration seines Spiels den extrem physischen, ja physiologischen Klangsog auch bildlich spüren ließ.

Für den Kitsch stehe das folgende Foto (die hinter die Figur projezierten kommunizierenden Röhren von Nervenbahnen, bzw. -enden unterstreichen noch die scheinkosmisch wohlfeile Weltbild-Esoterik):

Dagegen beweist, wie anders so etwas bildnerisch aussehen könnte, eindrücklich dieser frühe Collage Paulus Böhmers:  Paulus Böhmer, Selbst, 1983 Paulus Böhmer, Selbst, 1983

Statt dessen hat Stephan von Wedel auf ein Art Fantasy-Comicstil gesetzt, der aber anders als dieser obendrein prüde ist: die primären Geschlechtsteile sind hinter feigenblattartigem Neongrün verborgen; bisweilen glüht es geheimnisvoll. Und selbstverständlich ist wandgegenüber dem unsäglichen Kitschbild „der“ Frau das ebenso geschmacklose eines Mannes gehängt – sozusagen Adam und Eva fürs >>>> Creation Museum in den Augen eines bekehrten Gunther von Hagens. Wie schmuck doch die Organe hängen und drunter, da, das Gedärm! Dazu läuft, wenn wir den ohnedies kleinen, doch vermittels weißer Stellwände noch weiter verengten Raum betreten, eine mehr oder minder (eher minder) gut gesprochene Vorlesung zur Weiterleitung von Tonimpulsen ins Gehirn.

Den Hintergrund der Installation wie der Musik hat in der nmz Peter P. Pachl so gut beschrieben, daß ich es nicht wiederholen mag, sondern Ihnen informationshalber >>>> verlinke. Sowieso besteht das Problem darin, daß eine solche „Erklärung“ der Musik ihre Kraft nimmt; sie reduziert sie aufs Konzept. Ich bin also recht froh, der theoretischen Einführung in das Stück nicht beigewohnt zu haben, die jeweils vor der Aufführung stattfindet. Zwar im Nachhinein stellen Erklärungen einiges klar, vorher indessen hätten sie dem musikalischen Erleben noch mehr im Weg gestanden, als es schon genug die Installations, nun jà,‚geschehen‘ taten.

Bei Adam und Eva blieb es nicht. Vor den Sitzreihen über dem Orchester eine deutlich erkennbare Projektionsfläche  , ,auf der sich zur Musik, als eine Art röhrig-naiven Schattentheaters, bisweilen ungelenke Grafiken bewegten – was prinzipiell hätte reizvoll sein können, aber zum einen wegen der erhöhten rahmen-, bzw. leinwandartigen Präsentation etwas von einem vergilbten Zeichtentrickfilm der Zwanziger bekam, also die Aufführung auf ungewollte Weise historisierte; vor allem aber war das ausgedachte Konzept als eben ausgedacht ständig zu spüren und lenkte deshalb von der, ich möchte sagen:, Essenz dieser Musik Amargianakis grob ab, vor allem von ihrer großen Sinnlichkeit. Möge sie auch, die Musik, die Nervenwege und inneren Klangräume nachzeichnen wollen, die Laute durch unsere Körper zurückzulegen haben und bilden, wäre dieses allein doch bloß illustrativ und bliebe in einer „Übersetzung“ stecken, die ebenso hinkte wie ein mauer Vergleich. Gerade dies geschieht aber n i c h t, auch wenn die Verbildlichungsversuche der Installation es nahelegen. Vielmehr ist das Erlebnis dieses Stücks -als-Klangwelt ein so geradezu rein musikalisches, daß es erklärend sowieso nicht einholbar ist. Hier liegt ja gerade die Stärke dieser Musik: Sie erzählte etwas anderes und sehr, sehr viel mehr als ihre „reale“ Funktionalität und vielleicht sogar die Komponistin wahrhaben will.

Das Hörerleben selbst ist enorm. Was wir wahrnehmen, erinnert nicht von ungefähr, und zwar gerade zu Anfang, an >>>> Scelsi. Tatsächlich hat sich Amargianaki mit Mikrotonalitäten beschäftigt, sie um Fragmente von Melodien allerdings erweitert; besonders das Cembalo ließ mich ein wenig an >>>> Alfred Schnittkes Concerti grossi denken ließ; wie bei ihm stehen diese Momente für den Klang von Erinnerungen – hier, anders als bei ihm, melodiethematisch aber nicht aus- bzw. durchgeführt. Amargianaki erfaßt vielmehr etwas, das sich der bewußten Bearbeitung entzieht, ein quasi Vorsprachliches. Genau dies dringt in die Hörer:innen tief ein, und zwar weil es sich nicht fassen, schon gar nicht als verschubladet-erledigt beiseitestellen läßt. Deshalb führt diese Musik, ohne eben Kisch zu werden, in Zustände geradezu religiöser Versenkung; zumindest wirkt ie hochgradig meditativ.

Die latente Religiösität, sagen wir Spiritualität, wird denn auch unversehens manifest - am Ende nämlich, als eine auf Griechisch aus dem Off gesprochene Rede von den „idealen und geliebten Stimmen“ laut ward – Gestorbener und/oder all jener, „die für uns verloren sind“. So wird das naturwissenschaftlich-funktional nach dem autonomen Nervensystem des Menschen benannte „ANS“ zu einem Musiktheater über die Präsenz das Jenseits im Diesseits und ist damit zugleich Beschwörung der Wahrheit des Traums. Hier auch funktionierte die Schattentheater-Projektionsfläche endlich, indem sie zu nichts anderem mehr herhielt, als in Gestalt von Übertiteln die gesprochenen Sätze – waren es Verse? - ins Deutsche zu bringen, doch die Anmutung war eine andere, indem sie Sprachlichkeit eben unterstrich: als (Klang)sprache des Un- und Überbewußten. Ähnlich hat Godard oft in seinen Filmen gearbeitet. In diesem, seinem, Sinn ist diese Aufführung ein ganz ganz großes Klangtheater, das vorgeführte Kino aber, die Illustration der Musik, nicht nur ungelenk und überflüssig, sondern sogar – selbstverständlich ohne sowas zu beabsichtigen – diffamierend; nämlich einerseits das Stück als, was es aber musikalisch nicht ist, Kitsch, andererseits als, sagen wir, „Konzept“kunst – die schon für sich genommen Oxymoron ist, und zwar in einem mehrfachen Sinn, weil nicht als Unsinn intendiert.

Nimmt man die „Bebilderung“ weg (schließt man also die Augen), beginnen sogar die zuweilen über Schnarr- und Scharrgeräuschen eingesprochenen wissenschaftlichen Sätze etwas brennend Abgetrenntes, nahezu Psychotisches zu bekommen, etwas, das die schiefe Tonalität des Cembalos und besonders auch der Harfe geradezu drängen macht; die Musik wird quasi selbst psychotisch, indem das, was Wissenschaft will, faßbar erklären, ihren Gegenstand nun besonders weit von uns wegrückt: Die wirkende, aber bewußt nicht mehr gespürte Entfremdung wird zu empfundenem Klang. Dagegen kann schließlich nur noch ein Allgemein-Religiöses gestemmt werden. Mir scheint genau dies Amargianakis Stück abermals mit Scelsi zu verbinden, namentlich mit seinem Brahma, eigentlich aber wohl dem Brahman gewidmeten Aiòn: ein gestalt- und eigenschaftsloses, damit unerkennbares und nicht mehr der Zeit unterworfenes Klangkontinuum, in dem eben deshalb die Toten, weil es sich hören läßt, sehr wohl zu den Lebenden sprechen können.

Radikaler kann sich kein Stück von seinem gedachten Entwurf entfernen – oder aber, wenn wir einen beliebigen Ansatz konsequentest verfolgen, heben wir ihn auf. So daß er undefinierbar allgemeingültig wird. Dies ist Amargianakis großer Musik hier gelungen. Um mit Scelsi zu sprechen: „Der Klang ist die erste Bewegung des Unbeweglichen, (nämlich) der Anfang der Schöpfung.“

Unbedingt hingehen also, heute abend. Und aber wirklich die Augen schließen. Danach können Sie sie mit allem Grund wieder öffnen:  Irini Amargianaki

Irini Amargianaki

A N S

Interdisziplinäre Komposition für sechs Instrumentalisten,

Schattentheater, Video und Lautsprecher

Raum Stephan von Wedel Video Maryna Shuklina

Ton Sébastien Alazet Schattentheaterfiguren Lisa Haucke

Baßklarinetten Vincent Burkowitz, Joshua Löhrer – Harfe Katharina Harstedt – Violoncello Xin Shi – Schlagzeug Alexandros Giovanos – Cembalo Mutsumi Shimamaru

Musikalische Leitung Róbert Farkas

Nur noch eine Vorstellung:

16. Juli 2016, Werkstatt, 21 Uhr

>>>> Karten

albannikolaiherbst - Samstag, 16. Juli 2016, 08:35- Rubrik: Oper

(Fotografien (©): Clärchen und Matthias Baus)

Die helle Bühne ist klar geschnitten: ein lichtdurchflutetes salonhaftes Wohnimmer mit (spät)bürgerlichem Interieur. Es bewahrt noch eine Ahnung an die feudalen Zeiten, in denen die Grundgeschichte sich zutrug: die Ermordung von Gattin und Liebhaber durch den nachmals weltberühmten Komponisten >>>> Carlo Gesualdo di Venosa. Das Geschehen war ein mit den südeuropäischen Ehrbegriffen des späten 16. Jahrhunderts eng verbundenes und wohl auch nur aus ihnen zu erklärendes Eifersuchtsdrama. >>>> Salvatore Sciarrinos im Jahr 1998 uraufgeführte Oper überträgt es allerdings auf eine quasi stehende, wenn nicht ewige Zeit. Dennoch basiert sein Libretto auf dem Stück Il tradimento per l‘onore (etwa „Verrat für Ehre“) >>>> Andrea Cicogninis, eines Gesualdo geradezu unmittelbar nachgeborenen Dramatikers und vor allem Librettisten. Er war vermutlich der erste einer bis heute anhaltenden Reihe von Autoren, denen diese Morde zum Stoff wurden. Allerdings hat ihn Sciarrino Sciarrino ... ja, man muß sagen: kondensiert, nämlich den Text auf extrem kurzsätzige Dialoge reduziert, um, so ist seinen eigenen Äußerungen zu entnehmen, die Situation auf eine nicht mehr spezielle, also Gesualdos personale, sondern allgemeinmenschliche einzukreisen. Dies hat zweifellos den Vorteil sehr freier Gestaltungsmöglichkeiten für die Regie, denn die „Story“ selbst schrumpft einerseits zusammen, andererseits wird jeder Satz metaphorisch enorm aufgeladen. Das geht bei den Namen los (Gesualdo als Il Malaspina, der Bösdorn, seine Frau als La Malaspina, die Bösdorn) und endet nicht bei den Geschehen: Er überreicht ihr eine Rose, deren einer Dorn sie, die später von ihm Erstochene, sticht – woraufhin er – einer, der kein Blut sehen kann! – in Ohnmacht fällt. Das ist nicht ohne unfreiwillige Komik bereits in der Vorlage. Sciarriono fängt sie in seiner Musik allerdings auf.

Das ist auch nötig, sonst wäre das Stück, gerade als ein modernes, unerträglich. Imgrunde ist ausschließlich sie, die Musik, der Grund für den unterdessen Welterfolg dieser Oper; die Handlung selbst ist aus heutiger, jedenfalls meiner Sicht Schmonzette, ja schon Eifersucht selbst, wenn in Mord und Totschlag ausartend, nichts als lächerlich – doch, so gesehen, in einem psychiatrischen Sinn, tatsächlich tragisch. Insofern wäre um so weniger klar, wieso hier „Allgemeinmenschliches“ verhandelt werde, bräche nicht >>>> Flimms Inszenierung das Phänomen auf grundsätzliches Begehren und sein Scheitern herunter, in diesem Fall auf die frühkindliche Sehnsucht nach heiler Identität und Verschmelzung mit einem/r anderen, also auf in uns allen latent weiterwirkende Sehnsüchte der unmittelbaren Zeit nach der Geburt.

Genau dieser Sehnsüchte nämlich versichert sich das Paar in den ersten beiden Szenen, und zwar als bleibend erfüllte. Doch in der Gestalt des Dieners, der zu seiner Herrin in heimlicher Liebe entbrannt ist, bekommt die Illusion schon Risse – erst recht aber, als ein Gast das Haus betritt, der die Malaspina nur anzusehen braucht, und sie sieht ihn an, um in das feste Ehegefüge ein Außen erst einsickern, dann -strömen zu lassen. Die Frau mag sich anfangs noch wehren („zieren“ hätte man heute gesagt; siehe dazu mal >>>> die aktuelle Neufassung des § StGB); schließlich wird sie von ihrem unmittelbaren Begehren d o c h überwältigt. Wobei der Gast sie durchaus, mit Worten und Gesten freilich, verführt:

Der völligen Einheit mit dem „nur Einen“, „Einzigen“ steht Amor entgegen; er verschießt seine Pfeile, wohin er will, auch mitten in intakte Beziehungen; etwas moderner ausgedrückt, stehen ihr die Pheromone entgegen, mit denen ihre, der Pfeile Spitzen, bestrichen worden sind.

Er muß also nur eintreten, der Gast, und die hintere Wand des Salons bekommt einen riesig klaffenden Riß – und zwar dort, wo die Tür ins Schlafzimmer führt – ein im zweiten Akt gerade auch in der Ausführung bühnenbildnerisch mitreißender Einfall Annette Murschetz‘, den ich hier nicht verraten möchte. Es ist ein Effekt ganz großer Theaterzauberkunst. Sie müssen ihn einfach selber sehen.

Jedenfalls ist der Diener nun derart eifersüchtig, daß er die Liebenden beim Herrn verpetzt. Der mit quasi derselben Unerbittlichkeit sofort die Konsequenzen zieht, die schon die Vorstellung einer unantastbaren Einheit zu zweit bestimmt. Imgrunde handelt es sich um die Imagination des Säuglings, eines mit der Mutter zu sein – als hätte die Geburt und also eine Trennung von ihr gar nicht stattgefunden; sprich: es ist niemals zur Reifung, geschweige denn der schließlich erwachsenen Individuation gekommen. Dem entspricht bei Sciarinno der Ohnmachtsanfall Il Malespinas, mit dem er auf seine sich am Dorn gestochene Frau reagiert, auf kaum ein Blutströpfchen also. So ist seine krankhafte Eifersucht nicht etwa Ausdruck der Überführung von Beziehungsstrukuren in Eigentumsverhältnisse („meine“ Frau, „mein“ Mann), sondern eben der einer schwer gestörten Persönlichkeitsentwicklung.

Genau so agiert Sciarrinos Musik: Sie bleibt in der ständig ungefähren Wahrnehmung, liegt wie ein unbewußter Teppich unter den Geschehen – was ihr etwas ungemein sowohl Bedrohliches als eben auch Heimatliches, Gebärmutterartiges gibt. Dem läßt es sich bei aller Hysterie der Szene nicht entziehen – zumal dann nicht, wenn Sciarrino überdies zum Zitat greift, das etwas Verlorenes anruft – bzw. ruft das Verlorene, Vergangene zu uns – : die harmonische Tonalität einer madrigalhaften Elegie >>>> Claude Le Jeunes Sie leitet die Oper sogar ein, wird zwar danach zunehmend verfremdet, doch bleibt im Ohr permanent zugegen. Dabei verblaßt der Elegientext gleichsam, der anfangs „heil“ die Bühne überschrieb, und zwar in doppelter Projektion. Er zersetzt sich in Versfragmente, und eine Figurierung La Malespinas zu Anfang der siebten Szene zeigt die Frau in geradezu derselben Haltung, wie wir sie ganz am Beginn sahen:  Imgrunde ist der einzig erwachsene Satz, den Il Malaspina spricht, ein geradezu kleistscher: „Ich wäre nicht entehrt, wenn du geschwiegen hättest“, sagt er zum Diener. Um die „Schande“ gänzlich abzuwehren, muß deshalb auch er, ihr Zeuge, umgebracht werden.

Daß nach den Morden Il Malaspina freilich nicht erlöst ist, sondern erst recht verdammt, erklärt sich aus dem symbolischen Muttermord; die Trennung ist zementiert, das Kind bleibt einsam zurück. „Lebt wohl, lebt wohl“, ruft er ganz am Ende, „ich werde auf ewig in Qualen leben!“ Die Reifung wird über den Tod hinaus verweigert.

Dabei ist hochinteressant, daß die Figur Il Malaspinas erst mit dem Mordentschluß überhaupt Kontur gewinnt; ein erstes Anzeichen von Reifung, das die Tat selbst wieder durchstreicht. Zuvor war der Mann ein so winselndes Etwas, daß mir leicht widerlich zumute war; doch ließ sich eben genau deshalb begreifen, daß seine Frau schon beim Erscheinen des Gastes, ihres nachherigen Liebhabers, völlig von ihm berückt wird: kein Kind nämlich, sondern ein Mann mit eigenem Willen trat ihr gegenüber. Da konnte sie gar nicht anders, als sich ihm hinzugeben. Sich auf diese Liebschaft einzulassen, ist der Beginn ihrer eigenen Reifung; mit anderen Worten: Die Mutter anerkennt die Trennung vom Kind.

Witzig ist daran, daß Sciarrino die Rolle des Liebhabers mit einem Counter besetzt hat, was für die „eigentliche“ Zeit der Handlung, dem späten 17. Jahrhundert, – vor allem in der weltlichen Oper >>>> gefeierter Usus war. Von heute aus betrachtet, wäre ein Kastrat aber eben einer, der sich als Liebhaber gar nicht eignet; insofern wäre auch hier Vergeblichkeit im Blick. Allerdings haben Regisseur Jürgen Flimm und Dirigent David Robert Coleman den Gast als Hosenrolle besetzt, hinreißend von Lena Haselmann gestaltet, einem Bilderbuch- >>>>Octavian. Mag jedenfalls sein, daß nicht nur besetzungspraktische Gründe zu dieser Inszenierungsentscheidung geführt haben.

Man kann darüber streiten, ob es szenisch nicht überinterpretiert ist oder Eulen nach Athen getragen, wenn Il Malespina im zweiten Akt als Racheengel erscheint, tatsächlich mit dunklen Schwingen:

Ergreifend allerdings sind hier die textlichen Wiederholungen und szenischen Dopplungen, die das Unheil gleichsam mehrfach festklopfen, auch das Ausgeliefertsein der Personen unterstreichen, keinerlei Ausweg lassen. Ebenso eindrucksvoll ist, wie nach dem ersten Riß in der Hinterwand der Salon nach und nach verwüstet wird. Anfangs trampelt man nur auf den Blüten der heruntergefallenen Rosen herum, schließlich werden die Bilder von der Wand genommen, eine alte Weltkarte überdies zerrissen: der heile, helle Salon war als Repräsentation der „einzigen Liebe“ eingerichtet. Wenn sie zerbricht, muß auch er aufgelöst werden. So viel Wahrheit ist an der Regression, daß sie kein Hohles zulassen kann. Dennoch versichert sich das Paar abermals seiner ausschließlichen Liebe, schon aber auch, denn ihre stattgehabte Störung läßt sich nicht leugnen, des kommenden Todes. Il Malespina wird zur Unheilsrose selbst: Euch gehört dieser Dorn, ich will Euch stechen.

Symbolisch desexualisiert, also praktisch tödlich, werden Rose und Phallus eines: In gotischen Kapellen wies das Rosettenfenster nach Westen und war Maria geweiht, als der Frau; es lag gegenüber der Ostapsis, in dem sich das männliche Kreuz aufrichtete. „Fünf war die marianische Zahl, weil die Rose fünf Blütenblätter aufweist, genau wie die Apfelblüte (…), aus der die fünf Kerngehäuse des reifen Apfels hervorgehen, das entsprechende Symbol für Mutterschaft, Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und das ewige Leben“ (>>>> Barbara Walker). „Ich werde aus dem Unmöglichen das Mögliche machen,“ sagt die Frau. Und der Mann antwortet: „Und ich aus dem Möglichen das Unmögliche.“ Prägnanter läßt sich die Weigerung, erwachsen zu werden, in Worte nicht fassen. Lieber bringt man die Liebe um.

Salvatore Sciarrino

LUCI MIE TRADITRICI

Oper in zwei Akten

Libretto von Salvatore Sciarrino

nach dem Drama Il tradimento per l‘onore von Giacinto Andrea Cicognini

Inszenierung Jürgen Flimm Bühnenbild Annette Murschetz Kostüme Birgit Wentsch

Licht Irene Selka Dramaturgie Detlef Giese

Katharina Kammerloher, Otto Katzameier, Lena Haselmann, Christian Oldenburg

Staatskapelle Berlin

David Robert Coleman

__________________

Die nächsten Aufführungen:

13., 15. und 16. Juli 2016, jeweils um 19.30 Uhr

>>>> Karten albannikolaiherbst - Donnerstag, 14. Juli 2016, 06:31- Rubrik: Oper

Der Raum ist weiß, wir sitzen auf weißen Bänken; es gibt eine dunkle Empore, auch auf der, wie unten, zwei einander diagonal gegenüber, ein Perkussionsaufbau mit je großer Marimba, mit scharf zu schlagender Trommel, mit Pauke und Glocken; unten, symmetrisch, einander Klarinette und Cello gegenüber, dazu eine Trompete sowie Lautsprecher, die die Klänge syntheziserverändert, bisweilen unortbar, wiedergeben. Auf einer glasartigen Platte, die sie erst am Schluß verläßt, kauert vor den wenigen Bankreihen des Mittelpublikums >>>> Ulrike Meinhof; andere von uns sitzen an den Wänden oder auf erhöhten seitlichen Bänken oder mit oben auf der Empore. Neben mir, wie sich bald ergibt, sitzt Thomas Wittmann als >>>> Ossip Mandelstam, im Stück Der Dichter genannt. Sein Platz ist mit einem roten Kreuz reserviert, aber als ich kam, saß er da schon drauf. Er ähnelt ein wenig, auch in Haltung und Gesten später, >>>> Leander Sukov.

Wir Zuschauer:innen sind fortan wie Beobachter, jenen ähnlich vielleicht, die von 1971 bis 1974 im Hamburg-Eppenheimer Sonderforschungsbereich 115, >>>> Isolation und Aggression, ihre Aufzeichnungen über die (freiwilligen) Probanden machten, die einem nach außen schallisolierten, nach innen schallschluckenden Raum ausgesetzt wurden. Das Programm-Faltheft der Staatsoper zitiert den seinerzeiten Leiter, Jan Gross: „... eine positive Rolle in der Pönologie (Bestrafungskunde) (…), und zwar dort, wo es um die Umerziehung des einzelnen oder einer Gruppe“ sic! „geht (...)“ Ab 1972 saß Meinhof im sogenannten Toten Trakt der Haftanstalt Köln-Ossendorfs ein.

Von dort sind Briefe überliefert, die sie, ihre eigenen Isolationswahrnehmungen protokollierend, an ihren Anwalt schrieb. Auszüge dieser Briefe sind ein tragender Teil des Librettos - neben Aufzeichnungen und Gedichten eben Ossip Mandelstams, der 1938 wegen „kontrarevolutionärer Aktivitäten“ in ein sibirisches Arbeitslager verbracht wurde, in dem er am Ende desselben Jahrs umkam. Außerdem gibt es einen „Dschinn“, der in Hans-Werner Kroesingers Inszenierung leider weniger ein, wie >>>> das Programmheft meint, „fantastisches Wesen, das nie faßbar wird“, ist, sondern als grobkomödiantischer Harlekin daherkommt, zumal mit bisweilen (künstlich verhallten) Geisterbahn-“Uaaahh!“-Rufen und was dergleichen Faxen mehr sind. Obendrein ist er wie ein Geck der Zwanziger gekleidet; weshalb er für, so in dem Programmheft >>>> der Komponist selbst, „Kreativität, Erfindungs- und Manipulationslust“ stehe, bleibt völlig unerfindlich. Anstelle also auf etwas der beklemmenden Szenerie Jenseitiges zu verweisen, nimmt diese Figur der Oper den Ernst, bei welchem Unternehmen ihm drei hier als gemütlos typisierte Laborhelferinnen kostümierte Frauen auch noch assistieren.

Mithin verliert sich das Stück mehr und mehr in einer Groteske – möglicherweise, weil man eben die Zuschauer:innen zu Laborbeobachtern machen wollte, die dann für das Phänomen eines Geistwesens ebenso wenig mehr empfänglich sein können wie für die (als flirrende Erinnerung an Kinderlieder imaginierten) selbst schon depersonalisierten Flashbacks der Meinhof. Zuviel brechtsches Theater also, als daß die Möglichkeit wäre, sich auf die Angst einzulassen: sprich:: auf die Depersonalisierung, der Meinhofs Briefe in möglichst analytischer Distanz den beschreibenden Ausdruck zu geben versuchten. Als sich diese Distanz nicht mehr halten ließ, 1976, nahm sie den Strick -

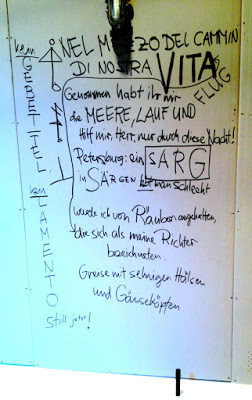

Olivia Stahn gestaltet Meinhofs vergeblichen Versuch ausgesprochen intensiv – aber gerade darum wäre es geraten gewesen, das Publikum die Distanz verlieren zu lassen - es also empathisch mitempfinden zu lassen. Dann wäre vielleicht auch zu begreifen gewesen, weshalb es gegen Ende des Stückes zu dieser Nähe Mandelstams zu dem Dschinn kommt, der er, Mandelstam, allezeit verloren, wie in sich selbst emigriert, durch die Szene schlurft, imgrunde im Gespräch nur mit sich selbst oder dem, was er einmal gewesen: Genommen habt ihr mir: die Meere, Lauf und Flug,

Und gebt den Schritten Zwang der Erde, ihrer Lehme

(Ossip Mandelstam, Kama, 1935) Ihn, anders als Meinhof, erreichen die Klänge nicht; statt dessen schreibt er in sich Gedichte – und eine Art Gedicht an die Wand:

Dies, in der Tat, mag ihn mit dem das Kreative, wenn der‘s denn täte, verkörpernden Dschinn verbinden, dessen Erscheinung der um Distanz bemühten Meinhof fremd bleiben muß. Deshalb kann e r auch, Mandelstam und nicht die Meinhof, sagen: Und was habt ihr erreicht? Erfolg und Glanz genug:

Die Lippen rühren sich, ihr könnt sie mir nicht nehmen.Auch die Schwestern, übrigens, bekritzeln die Wände, erst mit (wohl Versuchsschritte bezeichnenden) Numerierungsstrichen, dann, als Strichmännchen, eine Ge/ Erhängte: In diesen Momenten kippt die Inszenierung aus dem Behaupteten sogar ins unwillentlich Peinliche. Hätte man sich auf die Musik verlassen, zu der auch die Geräusche gehören (wirklich beklemmend war, daß einmal, von der Bismarckstraße draußen, ein Martinshorn durch die Aufführung dopplerjaulte), - hätte man ihr getraut, es wäre dergleichen nicht unterlaufen.

Tatsächlich ist die Musik selbst wie depersonalisiert; ein wenig Halt, aber oft schockgleich, gibt das Schlagwerk; die Marimbas schürzen eine Vertraulichkeit vor, auf die doch die Trommel scharf immer wieder einschlägt. Nur in der kurzen Ouverture und den Zwischenmusiken der sieben Szenen läßt sich so etwas wie ein kompositorischer Fortgang – eine Entwicklung – verfolgen; die Klänge erscheinen, nicht selten quasi unverbunden, und oft dann nimmt Meinhof sie auf oder versucht es: Sie antwortet auf die wenigen Außenreize, die außen aber gar nicht sind, sondern offenbar aus ihr selbst kommen: [D]ie ganze Widerstandsenergie [hat] in der absoluten, absolut nicht wahrnehmbare[n) Stille schließlich kein anderes Objekt, als einen Selbst.So zitiert das Programmheft einen der Briefe aus dem „Toten Trakt“. - Die Inszenierung indessen mißachtet‘s. Wahrscheinlich wird die Oper aber schon von der szenischen Konkretisierung -an-sich, der Schwestern und des Dschinns, konterkariert. Es gibt kein Bild des Bildlosen; eines herzustellen, verfälscht es. Statt dessen wären die Innenfiguren ins Innen der Zuhörer:innen zu heben gewesen, anstelle sie also leiblich-wirklich vor sie hinzustellen mit zumal ihren bizarren und/oder typisierenden Faxen. Doch insgesamt vergleichen Sie bitte mit Janáčeks Dostojewski-Vertonung >>>> Z mrtvého domu (Aus einem Totenhaus) oder, zeitnäher, Dallapiccolas >>>> Il prigioniero.

Insofern liegt, bei jedenfalls dieser Inszenierung, das eigentlich Spannende der Oper Matthias Hermanns im – im Wortsinn: – Nachdenken über sie. Freilich dieses | lohnt sich allemal. Und im so wagewilligen wie präzisen Engagement der Musiker - den, neben Olivia Stahn und Thomas Wittmann, eigentlichen Akteuren.  DIE LUFT HIER: SCHARFGESCHLIFFEN DIE LUFT HIER: SCHARFGESCHLIFFEN

Musiktheater von >>>> Matthias HermannInszenierung Hans-Werner Kroesinger Bühne Stefan Britze Kostüme Julia Hartung Live-Elektronik/Tontechnik Sébastien Alazet Licht Sebastian Alphons Dramaturgie Regine DuraOlivia Stahn, Martin Gerke, Stelina Apostolopoulou, Jelena Banković, Ivi Karnezi, Thomas Wittmann

Klarinette: Matthias Glander, Sylvia Schmückle-Wagner Violoncello: Alexander Kovalev Trompete: Peter Schubert Schlagzeug: Matthias Marckardt, Martin Barth, Johannes Graner

Musikalische Leitung Max Renne

Die nächsten Vorstellungen:

8. Juli 2016 20 Uhr | 10. Juli 2016 19 Uhr

>>>> Karten WERKSTATT WERKSTATT

albannikolaiherbst - Donnerstag, 7. Juli 2016, 15:55- Rubrik: Oper

Wie konnte mir das entgehen? So fragte ich mich immer wieder, nachdem ich am 18. Juni endlich Graham Vicks Inszenierung gesehen hatte, „reines“ Repertoire unterdessen, mehr als fünf Jahre nach der Premiere. Dennoch von bis zum Durchhängen eingeschliffener Routine absolut keine Spur. - Also wie?

Nun ja, ich erinnerte mich endlich, vom damaligen Pressechef des Hauses gesperrt worden zu sein; nicht einmal die Intervention der zurecht hochgeachteten Eleonora Büning hatte etwas geholfen, zu sehr offenbar war der Herr S.-H. ins >>>> Tiefland verklebt gewesen und ist's wahrscheinlich noch. Daß ich das unsägliche Stück zumal >>>> in der FAS nicht nur verrissen, sondern vor allem moniert hatte, daß man für solchen Schmock Gelder hinauswirft, die für andere, wirklich gute Stücke, auch solche neuer Komponisten, ums Tausendfache besser angelegt wäre, verzieh er mir nicht. Da spielte es auch keine Rolle mehr, daß ich vordem für die Deutsche Oper ohne Honorar auf Podien mitgesessen hatte, freilich in der Zeit seines klugen wie freisinnigen Vorgängers >>>> Busche. Nun ja, der Herr Esnochwas verließ das Haus, und unmittelbar war ich wieder „ratifiziert“. Doch diesen Tristan hatte ich verpaßt. Ärgerlicherweise. Denn die Grundidee des Inszenierung ist fast genial zu nennen.

Es stellt sich bei Tristan-Modernisierungen ja immer die Frage, wie sich der mittelalterliche Lehens- und Ehrkatalog, ohne den dieses Stück imgrunde nicht zu verstehen ist, auf eine Gegenwart übertragen läßt, in der Begriffe wie Treue und Ehre längst desavouiert worden und durchs Ideal eines sagen wir pragmatistischen Durchlavierens ersetzt worden sind. Nur dann auch wird klar, wie persönlich gerade dieses Musiktheater ist, wie sehr Wagner hier ein eigenes Verhalten umdeutet. Ich meine seine Liebe – sie eine „Affaire“ oder „Liaison“ zu nennen, wäre falsch - zu Mathilde Wesendonk, der Frau seines Mäzens, zumal während seines Aufenthaltes als Gast in dessen Haus. Die Begegnung mit ihr muß ihn wie der Blitz getroffen haben; dieses beiderseitige SichErkennen, diese, nennt es Bloch, ἀναγνώρισις entspricht furchtbar genau Isoldens und Tristans erstem Blick ineinander nach Einnahme des Liebestranks: „Aber sehe ich Dein Auge, dann kann ich doch nicht mehr reden; dann wird doch alles niedrig, was ich sagen könnte“, schreibt er in dem Morgenbeichte überschriebenen Brief vom 7. April 1858 . „Sieh, dann ist mir alles so unbestreitbar wahr, dann bin ich mir meiner so sicher, wenn dieses wunderbare, heilige Auge auf mir ruht und ich mich hinein versenke!“ So heißt es denn am Ende der Oper: versinken / ertrinken / unbewußt /höchste Lust. „Dann gibt es eben kein Objekt und kein Subjekt mehr; da ist alles eines und einig, tiefe, unermeßliche Harmonie!“ (Richard Wagner, >>>> Mein Leben, Anm. 576). Verkompliziert wurde diese Leidenschaft noch dadurch, daß Wagners Ehefrau >>>> Minna mit ihm bei den Wesendonks war; der zitierte Brief aber führte zwar nicht sofort zur Trennung, legte aber deren Grund.

Wie also das gebrochene Treueverhältnis des Künstlers zu seinem Mäzen auf der Bühne erklären, das gebrochene Teueverhältnis des Ritters zu seinem Lehensherrn? Der Liebestrank, der eigentlich als Todestrank genommen werden soll, soll doch zugleich nicht Hexenstück sein, sondern symbolisch Zusammenhänge erklären, die auch in der Gegenwart Gültigkeit haben. Genau das gelingt Graham Vick auf schlagende Weise.

Er siedelt die Erzählung zwischen zwei verfeindeten Mafia- oder Camorraclans an, denn dort, tatsächlich, bis heute, sind diese innerstrukturellen Treue- und Gehorsamsgebote unangetastet verpflichtend. Aber nicht nur dies, sondern indem quasi auch der Anlaß als Ergebnis eines „Familien“kriegs allgegenwärtig auf der Bühne steht, nämlich der Sarg des von Tristan erschlagenen Morolds, Isoldens Verlobtem, ist auch ständig das Sühnethema präsent, und präsent sind gerade im Ersten Aufzug alle wichtigen Personen sichtbar, über die das Geschehen hinwegströmt.

Das ist einfach nur großartig, und der Mann, der am Ende Aufzug I zur Bühne „Große Scheiße!“ hinaufbrüllte, hat damit rundum bezeugt, weder Wagners Stück-selbst begriffen noch überhaupt eine aller anderen Inszenierungen, die er vielleicht gesehen, kapiert zu haben. Daß sich niemand ohne weiteres mit Mafiafamilien identifizieren möchte, ist davon unbenommen. Ja eben diese Zumutung ist ein notwendiger distanzierender Akt; so etwas muß ausgehalten sein, wenn man einem Geschehen wirklich auf den Grund gehen – und fühlen – können will. Eine moderne, aufgeklärte Haltung würde heutzutage ja eher sagen: DumeineGüte, fremdgegangen halt; is' nich' schön, stimmt schon, aber passiert. Nur kann, wer diesen Blick auf den Tristan hat, auch das Elend des hintergangenen Königs Marke nicht verstehen – indessen schon Otto Wesendonk großzügiger sein konnte und war; seiner Frau und Wagners Leidenschaft ließ er keine Trennung, auch nicht von dem Komponisten, folgen, sondern hielt an Freundschaft und Förderung fest. So spielte sich denn das Treubruchsdrama in Wagner selbst ab; in gewissem Sinn sind die beiden großen Arien Markes sein Sühnedank an den Gönner, und zwar ein ewiger – solange jedenfalls der Tristan noch aufgeführt und gehört werden wird. Für diesen nun, Graham Vicks, sei meine Besprechung der >>>> Schwanengesang und Nachruf, nämlich eine ... Hommage.

Schwanengesang? Nun jà. Wie ich >>>> eben sah, wird der Tristan in der nächsten Spielzeit leider nicht wieder aufgenommen werden; dafür dürfen wir allerdings einer anderen, neuen Arbeit Vicks entgegensehen: Brittens hierzulande selten aufgeführter später Oper >>>> The Death in Venice, ebenfalls unter der Stabführung Donald Runnicles'.

Doch zum Tristan zurück.

Fotografie (©): >>>> Matthias Horn

Vicks, bzw. seines Bühnenbildners Paul Brown Grundansatz ähnelt Goetz Friedrichs' hinreißender >>>> Rosenkavalierarbeit des Jahres 1993, nicht tatsächlich bildlich, aber in der leichthändigen Eleganz, mit der seinerzeit ein Geschehen aus der Maria-Theresia-Ära ins Art Deco projeziert wurde. „Damals“,peccato!, schrieb ich noch nicht übers Musiktheater, doch immer noch hängt das Plakat an meiner Bilderwand:

Bitte? Ja, zu Vicks und Runnicles' Tristan zurück.

Es ist ein bißchen schade, daß Stephen Goulds Tristan ein bißchen sehr zu... nun, sagen wir: zu vollschlank ist; freilich rückt sein hinreißender Wagnertenor diesen Eindruck schnell in den Hintergrund; es gibt bei diesem Sänger kein Knödeln, kein Drücken, vor allem kein Jammern. Die Stimme strahlt einfach; zuletzt habe ich das so unangestrengt von Peter Seiffert gehört, der tatsächlich die Premiere und erste Saison dieser Inszenierung sang. Was mir halt entgangen ist.

Dennoch hätte ich, als sich die mit einem Mal schicksalhaft Liebenden als solche fassungslos in die Augen sehen, auf eine Umarmungsszene verzichtet, es statt dessen bei dem Blicken belassen, in dem doch schon alles darinnen ist („Der Blinde, so hätte er Dein Auge nicht erkannt und seine Seele nicht in ihm gefunden!“ Wagner, a.a.O.). Und Isolde müßte auch nicht unbedingt auf den Tisch klettern. Die Szene ist als stehende - damit unendliche - klar für sich, Bewegung ihr abträglich. Und Nina Stemmes Stimmlage ist vielleicht eine Spur zu tief für Isolode, zumal sie dadurch sehr nahe an Brangäne gerät - vollendet von Tanja Ariane Baumgartner gesungen.

Aber das sind ebensolche kleinlichen Einwände, wie daß des großen Matti Salminens, dessen Abschiedsvorstellung es war, Stimme mittlerweile tatsächlich altersschwächelte; er machte das allemal durch seine mimische Präsenz wett. Die Tragik war hier ständig spürbar, auch wenn Salminen als Marke nun deutlich zu alt ist. Wenn er als künftiger Bräutigam der jungen Frau erstmals entgegentritt, steht eine Unmöglichkeit im Saal, die die Oper gar nicht meint. Sondern Wagners Marke steht ja nun ebenso im Saft wie Tristan; seine Verbindung mit Isolde wäre in keinem Fall eine unangebrachte gewesen; alter Knacker/junge Frau führt eben vom Grundkonflikt ganz weg.

Doch wir können abstrahieren.

Die großer Schauspielerin, schrieb Kierkegaard, sei eben eine, die als alte Frau uns noch so glaubhaft eine junge darzustellen vermöge, daß wir tatsächlich diese, nicht aber jene spüren. Für einen Paten indes, im Mafiazusammenhang, wirkte Salminens Marke zu gebrochen; man stelle sich statt dessen Brandos Rolle in Coppolas berühmtem Spielfilm vor; in der Tat dann kann man ein Gefühl für den mittelalterlichen Marke bekommen: „Brandos Pate war ein vielschichtiger Charakter: ein erbarmungslos mordendes Monster, ein Mann mit bürgerlichen Werten, ein liebevoller Großvater, ein sterblicher alter Mann in einer harten Schale aus Macht und Kontrolle“ (Peter Manso: Brando, The Biography, New York 1994; zit.n. >>>>wikipedia). Man muß nur „bürgerlichen“ durch „feudalen“ ersetzen. Aber eben dies, wie sehr sich die feudalen auf die bürgerlichen Werte spiegeln lassen, jedenfalls diejenigen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und für die Mafiastrukturen bis in unsere Gegenwart, macht Vicks Inszenierung so atemberaubend.

Aber nicht nur dies, sie gewinnt auch im Detail enorme Bilder, etwa, wenn sich in der Liebesnacht ein nackter junger Mann auf einen Spaten stützt, mit dem er zu Brangänes „Habet acht!“ ein Grab aushebt, der aber vor allem eine Transformation des Schwertes ist, auf das sich allezeit Kurwenal stützt, Tristans vertrauter Kampfgefährte. Schwert, Spaten und Grab. Dazu Morolds Sarg; in der Liebesnacht lehnt er aufrecht an der Wand. Und die beiden nackten Statisten, weil zu dem jungen Mann eine junge Frau hinzukommt: für das eben a u c h, eigentlich, junge Paar Isolde & Tristan stehend, geradezu unschuldig, ja rein im besten Sinn – und entkleidet eben, weil es ums Innerste geht, das keine Kleidung mehr verdeckt. Ohne es zu wissen, sind sie ausgesetzt, und können gar nichts wenden. Imgrunde strömt das Geschehen über a l l e Beteiligten hinweg, im Rhythmus des Meeres, der an die Küste wellenden Wogen. Keine zweite Musik, die jemals dieses so sehr zu ihrer eigentlichen Essenz gemacht hätte; man hört es nach wie vor >>>> bei Carlos Kleiber am eindrücklichsten.

Ja, zugegeben: Anfangs zuckte auch ich zusammen, als der Liebestrank hier nicht etwa getrunken wird, sondern gespritzt – was selbstverständlich zum Mafiaszenario paßt und dennoch gegen die Fabel zu verstoßen scheint:

Doch Wagners eigener Text begründet den Eingriff: Ew'ger Trauer

einz'ger Trost:

Vergessens güt'ger TrankGar kein Zweifel: eine Droge. So will sich letztlich in dieser wagemutigen Inszenierung nur eines nicht wirklich herstellen: daß gegen Ende Tristan zum erschlagenen Morold werde, einem Ander-Morold, wenn man so will. Der Gedanke ist gleichermaßen beklemmend wie hinreißend, doch in der szenischen Umsetzung nur behauptet. Hingegen grandios, wie gegen Ende eine Person nach der anderen aus der Szene genommen wird, so daß Isolde schließlich völlig alleine ist – was sie „wirklich“ ist: „die nichts um sich her vernommen“ schreibt Wagner als Regieanweisung. Deshalb kommt es, anders als dort vorgeschrieben, nicht zu „Rührung und Entrücktheit unter den Umstehenden“ und auch zu Markes Segen nicht, und weil es sich eben um die Tragödie einer Mafiafamilie handelt, hier, kann auch das Publikum sich ein ungebrochenes Gerührtsein nicht gestatten; das möglicherweise hatte den GroßeScheißeRufer so erhitzt – wohl aber anhaltenden, brausenden Jubel für Inszenierung und Akteure. Der Fäkalist indessen hatte die Oper da wahrscheinlich schon verlassen.

Donald Runnicles leitet und das Orchester spielt die Musik präzis und in großer Durchschaubarkeit; es gibt keinen Klangmatsch, vor allem werden die Sänger getragen, nicht übertönt; sie sollen sich nicht „durchsetzen“ müssen, sondern sie schmiegt sich ihnen an, schmiegt sich unter sie. Deshalb gab es an diesem letzten Aufführungstag kein Klangloch, in dem jemandes Gesang verschwunden wäre, obwohl der Mund sich öffnet; nur ein einziges Mal verließ Nina Stemma die Stimme, einen Ton lang im Liebsduett des zweiten Aufzugs. Sie fand sie umgehend wieder, ohne sich zu schonen. So etwas ist ein enormes Erlebnis, wenn danach die Hörer:innen um ihre Sängerin nicht bangen müssen. Die denn auch ihren langen Auftritt in einen so elenden wie im Hohlkörper des kaum vibrierenden Klangtunnels rasend verklärten Triumph hinaufführt, der das Nahtodlicht schon sieht und in es eingeht. In dem kurzen neuen An-, dann schon, nun aber langen Abschwellen der Musik senkt sich der Vorhang.

Es sah aus, als Frau Stemme dann vors Publikum trat, daß sie selbst gar nicht begreifen konnte, wie ihr geschah, ja ein wenig auch, was sie vollbracht: was ihr geschehen. Solchen Jubel hör ich nicht oft. Dennoch sind für mich die Entdeckungen des Abends die Stimme Stephen Goulds und Tanja Baumgartners Brangäne gewesen, eine Pietà aus Klang. Makellos dazu Ryan McKinnys Kurwenal und die tiefe Menschlichkeit im Ausdruck Matti Salminens, ob Pate nun her, ob Brando nun hin. ***

Richard Wagner

TRISTAN UND ISOLDE

Eine Handlung in drei Aufzügen

Inszenierung Graham Vick – Bühnenbild Paul Brown - Licht Wolfgang Göbbel

Spielleitung Claudia Gotta – Chöre Thomas Richter

Stephen Gould – Matti Salminen – Nina Stemme – Ryan McKinny

Jörg Schörner – Tanja Ariane Baumgartner – Peter Maus – Attilio

Glaser – Seth Carico

Chor der Deutschen Oper Berlin

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Sir Donald Runnicles

(Keine weitere Vorstellung)

>>>> Deutsche Oper Berlinalbannikolaiherbst - Montag, 27. Juni 2016, 09:31- Rubrik: Oper

Imgrunde kehrt Claus Guths Bohuslav Martinůs nach einer Erzählung >>>> Georges Neveux‘ komponierte Oper Juliette um, nämlich gibt ihr einen von den Surrealisten gerade gemiedenen realistischen Boden. Denn der Mord (juristisch eher, da aus dem Affekt, Totschlag) geht hier nun der Fabel voran, so daß die surrealistische, sagen wir, Allegorie zu einer Art Studie über Verdrängung wird. Ich möchte sie eine Schuldflucht nennen. Die nun aber gerade nicht im Sinne Neveux‘ war.

Die „eigentliche“ Geschichte geht so: Der Pariser Kunsthändler Michel kommt in eine kleine Stadt, weiß sich kaum zu erinnern, hat aber die Sehnsucht nach einer Frau, die er dort einmal in einem Fenster sah, woraufhin er sich bleibend in sie verliebte. In sich nannte er sie Juliette und sucht sie also nun. Dabei begegnet er verschiedenen Menschen, die sich alle nicht, an nichts, erinnern können. Dennoch findet er Juliette, aber sie entspricht nicht seiner Imagination; das nimmt seiner Liebe aber nichts.

Die beiden kommen tatsächlich zusammen. In einem Wald aber, anläßlich ihrer beider in Streit übergehenden Rendezvous‘, erschießt er sie. Die Leute strömen zusammen, wollen ihn richten, doch er weiß es abzuwenden, indem er ihnen von etwas erzählt, das sie ja alle nicht mehr haben: eine Erinnerung. In der indes löst er sich selbst auf und kommt im dritten Akt aus dieser seinen Fantasie in einem „Zentralbüro für Träume“ wieder zu sich, wo sich zeigt, daß imgrunde alle männlichen Liebesprojektionen Juliette heißen: Der Name (aber nicht die Person!) steht für die idée fixe Berlioz‘ oder sagen wir für die erotische Anima- an- sich. Doch da man ihr „tatsächlich“ nur im Traum begegnen, erst recht sich mit ihr nur in einem solchen vereinigen kann, ist für Neveux‘ wie für den Surrealismus insgesamt der Dauerzustand somnischer Entrückung, den ein „normale“ Mensch Wahnsinn nennte, erlösend. „Entsprechend ist das Ende keine Katastrophe,sondern ein surrealistischer Glücksfall“, schreibt im Programmheft Ivana Rentsch.

Guth indes sieht Eskapismus darin.

Darf man das, die Aussage einer Fabel derart verkehren?

Sicher. Denn was ist ‚verkehrt‘? Es geht bei Regie um Interpretation, nicht ums Affirmieren, bzw. bloßes Durchexekutieren von Handlungsanweisungen. Freilich sollte vorausgesetzt werden, daß das Publikum die Grundgeschichte kennt und die Umwertung also verstehen kann – und eben auch, weshalb Guth die Pistole, die bei Neveux/Martinů erst im zweiten Akt auftaucht (was in Träumen ja geht: plötzlich hat man sowas in der Hand), von Anfang an zu einem bildlichen Leitmotiv macht; es wird im Lauf des dritten Aktes geradezu bedrohlich inflationär, aus der einen Waffe werden zunehmend mehr: Permanent fallen da diese Pistolen aus den kassettenartigen Tafeln, die den Raum tapezieren, der die Stadt vorstellen soll. Diese wird imgrunde als eine (Anstalts?) Zelle gezeigt; allerdings läßt sich das Bild auch konzeptuell verstehen, was dem rationalistischen Regieansatz entspräche und dennoch die andere Lesart nicht ausschließt. Erst der dritte Akt verungefährt sich in ein surreal Unkonkretes, indem die Stadt sich so weit nach links zurückrückt, als schaute man umgekehrt durch ein Fernrohr, und in ganzer Breite und Tiefe davor in wallendem Nebel gespielt und gesungen wird.

Interessanterweise bekommt dieser Einfall etwas viel Realistischeres, gerade in seinem Schwebenden, als die konkrete Zelle hatte, in der sich die Protagonisten auch noch sehr seltsam bewegen. Oft zucken sie, nicht selten haben sie etwas spastisch Zappelndes wie in >>>> triadischen Balletten, was den Eindruck des Traumhaften verstärken soll, aber eher bizarr wirkt. Zumal es auch, und sogar besonders, für Michael gilt, der doch anfangs fremd in dieser Stadt ist – also als ob auch er seine Erinnerungen längst verloren habe, deren eine er aber doch hinterjagt. An diesem Widersprich krankt die Glaubwürdigkeit der Interpretation ein bißchen, weil so die psychologische, bzw psychiatrische Studie zur technoiden Gesamtgroteske wird: Es hampeln Marionetten. Insofern ist eine wirkliche persönlich-identifizierende Empathie nicht eigentlich möglich.

Das wird durch Rolando Villazóns Neigung zur mimischen (komödiantischen) Übertreibung noch verstärkt; für meinen Geschmack hätte es gutgetan, ihn im Interesse der Rolle hie und da nachdrücklich an die Kandare zu nehmen; sie, die Übertreibung, mag zwar anschaulich machen, stört aber doch sehr die Glaubwürdigkeit.

Entsprechend übertrieben showhaft war nachher seine Entgegennahme des Applauses; und wie er die grandiose Magdalena Kožená immer wieder nach vorne schob, als wollte er auch ihr einen besonderen Anteil gönnen, abgesehen von seiner permanenten Handküsserei, hatte etwas unangemessen Gönnerhaftes, auch wenn er‘s in so gespielt jugendlicher wie freundschaftlicher Burschikosität tat. Bescheidenheit ist seine Sache offensichtlich nicht, mußte es allerdings auch nicht sein, gab ihm „sein“ Publikum fanhaft jubelnd zu verstehen. Da störte es auch nicht, daß Villazón, wenigstens in der von mir gesehenen Premiere, sogar das Orchester dominierte – was an seinem äußerst präsenten, wenn auch nicht immer klangschönen, hin und wieder sogar jammernden, weil scharf gepreßten Tenor liegt; die Stimme war quasi tiefenlos – völlig anders als Kožená, deren Klangweite ihre surreale Partie mehr als nur füllte, in der direkten Begegnung mit Michel aber ebenso notwendig eng wird: wie die Rolle es da braucht, nämlich mädchenverschwärmt oder, als sie auf Widerstand stößt, so zickig, daß sich der Träumer Michael nur noch mit diesem verhängnivollen Schuß zu „wehren“ weiß – wobei Martinů und Niveux offenlassen, ob nicht auch er eigentlich nur imaginiert ist.

Es stellt sich für Guths Interpretation noch eine andere, „eigentliche“ Frage: Indem er die Geschichte zum konkreten Fallbeispiel einer Schuldverdrängung macht (entsprechend zitiert das aufwendig gemachte, wieder einmal ausgezeichnete Programm„heft“auf dem unteren Fünftel einige Seiten aus Dostojweskis Rodion Raskolnikov), wird die sozusagen allgemeine Frage entschärft, inwieweit nicht immer, oder doch mindestens oft, das Liebesobjekt ein projeziertes ist, das mit der tatsächlichen Person „nur“ in Teilmengen übereinstimmt – woraus sich dann, ohne freilich gleich mit einer Erschießung zu enden, notwendigerweise Konflikte ergeben. Ich meinerseits hätte, dem nachzugehen, favorisiert, zumal durch die gestisch outrierende Überzeichnung „der Mensch“ Michel von Anfang an nicht wie ein konkreter wirkt, sondern eben wie ein triadischer Typos - eine Vorführpuppe, mit der sich nicht mitfühlen läßt. Auch wenn in den letzten Jahren Martinůs nach ihrer Uraufführung höchst selten gegebene Oper auf einigen Spielplänen auffällig oft aufgetaucht ist, eine „wirklich“ Chance, in die lebendige Musikgeschichte einzugehen, hätte sie meines Dafürhaltens nur dann. Das Zeug dafür bringt sie mit – gerade im leitmotivischen Sehnsuchtsthema, das sich freilich von Szene zu Szene immer wieder anders gestaltet – und nicht zuletzt auch in den traum-, bzw. erinnerungshaften Akkordeonpartien, die etwas von einem Licht am aber nicht Ende des Tunnels haben, sondern es leuchtet fern, doch mittendrin.

In jedem Fall gut war, daß sich Barenboim und Guth – nach im vergangenen Jahr Zürich - für die französische Fassung entschieden haben, die die ursprüngliche war; die tschechische entstand erst nachher, als es zur geplanten Pariser Uraufführung nicht gekommen war. Ich selbst habe hier auch noch einen deutschsprachigen Mitschnitt der Salzburger aus den Achtzigern, unter Pinchas Steinberg, die tatsächlich noch ergreifender ist. Überhaupt fällt gerade an der Juliette, bzw. in den anderen Fassungen Juliett a, der Einfluß des sprachlichen Idioms auf den Melos extrem auf; ein ähnlicher „Fall“ ist, für mich, >>>> Verdis Don Carlos.

Martinůs Musik nimmt Tendenzen der Dreißiger auf und führt sie in ein weniger impressionistisch als expressonistisch wirkendes, rhythmisch von heller Trommel und bisweilen dem Xylophon angetriebenes Laufrad, aus dem niemand mehr herausspringen kann – bei Guth eine endlose Wiederholung psychischer Gefangenschaft; um so mehr, als die große Traumzszene des Dritten Aktes, im Zentralbüro für Träume, nun wie die eigentliche Realität wirkt. Die Entscheidung aufzuwachen, dann aber das Objekt des eben nicht nur libidinösen Begehrens für alle Zeiten zu verlieren, ist indes eine nur scheinbar mögliche. So bleibt Michel bei Guth eben in i h r hängen, nicht etwa in seiner Traumwelt-selbst – die sich zwar szenisch wiederholt, aber entfernt in der zum Guckkasten gewordenen Zelle und betrachtet von ihm selbst, der sich insofern nun, im Nebel (!!) stehend, in ein zweites Ich abgespalten hat und ohne Kontakt selbst zu seinem Traum bleibt – das imgrunde fürchterlichste Ergebnis, das sich hier denken läßt. Überdies erweist er sich als nur einer von Hunderten, ja Tausenden, die alle um ihre Eine Julietta flehen.