|

|

Arbeitsjournal

Freundin,

ich bin wieder von der Insel zurück, kam gestern abends an, die Wohnung war kalt, vor allem aber: dunkel. Im Flur ging das Licht nicht, nicht ging‛s im Schreibtischbereich. Da war erst mal zu reparieren und dann einige Ordnung zu schaffen. Die Jungs hatten, im Wortsinn, gehaust. Wäre mir als Jungmann auch geschehen. Ärgern tut man sich erst einmal doch.

Es hatte Gründe, daß ich auf Fuerteventura >>>> nur einmal schrieb. Ich möchte sie ausführen, möchte sie vom Privaten entklären, weil‛s das eines anderen Menschen ist. Nur brauche ich dafür Zeit. Ich habe sie heute nicht. Die Putzfrau kommt, es ist dringend. Die Wäsche muß in den Waschsalon, es ist nötig. Bürokram liegt an; auch etwas für die Contessa ist zusammenzustellen. Also vor morgen wird mein Text nicht eingestellt sein, wahrscheinlich wird er‛s erst übermorgen.

Und jetzt, 9.23 Uhr, sagt mir Mme LaPutz noch ab. So muß ich das diesbezüglich dringendste selber tun. Es amüsiert mich gerade n i c h t.

Geben Sie mir bitte die Zeit.

ANH

Arbeitswohnung, 9.26 Uhr

P.S.: Gearbeitet habe ich dennoch einiges auf Fuerteventura, sogar ein neues Gedicht geschrieben. Imgrunde ist auch eine der beiden dort überarbeiteten Erzählungen eine ganz neue geworden. Wegen des >>>> Septime-Bandes im Frühjahr 2019 halte ich sie aber zurück. Allenfalls bringe ich Ihnen >>>> da einen nur kleinen Auszug zur Kenntnis. albannikolaiherbst - Mittwoch, 17. Januar 2018, 09:43- Rubrik: Arbeitsjournal

[Mâconièrevilla Uno, Terrasse im Vormittagslicht

10.32 Uhr

Britten, Rhapsodie für Streichquartett]

Das Netz hier ist wahnsinnig langsam. Die erste Villa steht landeinwärts vier Kilometer, also entfernt vom Meer; bei der zweiten wird es ähnlich sein, fürs Netz möglicherweise noch problematischer, da diese frei, fort von jeder Ansiedlung, direkt aus der Vulkanlandschaft heraus erbaut wurde: als ein, soweit ich bislang vernahm, architektonisches Kunstwerk, das auf die Landschaft antwortet. Dort sei das Internet allein über Satellit erreichbar, und wir möchten doch bitte darauf verzichten, größere Datenpakete hin- und herzuschicken. Aber schon hier dauert es und dauert, bis ich allein nur aus meinem flickr-Konto eine einzige Fotografie heruntergeladen habe – was ich soeben für dieses Arbeitsjournal tue. Der Emailverkehr hingegen funktioniert problemlos. Ich muß mich nur darauf einstellen., daß alles langsam, sehr langsam vonstatten geht. Doch entspricht dies durchaus meiner Verfassung. Denn dieses Arbeitsjournal, wie wahrscheinlich die nächstweiteren Journale ganz genauso, wird auch ein Trauerjournal sein. Weshalb, Freundin, >>>> wissen Sie ja.

Da haben die langen Gespräche, die gestern seit meiner Ankunft und bis in die späte Nacht hinein die Mâconière und ich geführt haben, mehr als nur gepaßt - erwachsene Gespräche, die um leidvolle Erfahrungen und Prägungen kreisten und sicherlich weiter kreisen werden, zyklisch wieder und wieder liegen gelassene oder vorübergehend beiseitegestellte Motive an ihren offenen Enden wieder aufnehmend oder Dasselbe oder Gleiche aus anderer Perspektive betrachtend, miteinander dabei schonend im Umgang, zuhorchend, wobei ich Ihnen mehr, verehrte Frau, hier nicht erzählen möchte, denn darum hat die Mâconière mich gebeten. Sie war nach meinem Trennungstext erschüttert und verängstigt, so sehr, daß sie ihre Einladung fast wieder zurückgenommen hätte, jetzt aber froh ist, es n i c h t getan zu haben; auch ich selbst war bis direkt zum Abend vor der geplanten Abreise unsicher geworden, wobei es mir nun ganz genauso geht wie ihr. Es gibt eine Art Frieden im Einverständnis mit Leid ab dem Moment, da wir es als ein nötiges in uns integrieren, es also annehmen und dann schauen, auf uns zukommen lassen, welch eine Wandlung es in uns bewirkt.

„Keine Worte“, schrieb mir die Löwin am Neujahrstage und wünschte mir ein Jahr, das mich tragen werde. Manchmal weine ich still und trocken vor mich hin. Ich habe einen Teil von mir selbst amputiert; das Messer aber war das amputierte Teil selbst: eine Hand, die sich selbst abschneidet, ein sich selbst entnehmendes Organ. Wahrscheinlich macht alleine dies, macht dieser Diese Umstand macht den Vorgang bemerkenswert, der ansonsten so banal wäre, wie es die meisten Trennungen sind. Daß etwas banal sei, bedeutet ja nicht, es sei nicht voller Schmerz; doch das nicht-Banale begründet eine Haltung und garantiert wahrscheinlich auf eine besondere Weise den Fortbestand der Liebe. Wir entfernen sie nur aus der Realisierung; sie entfernt sich von der Notwendigkeit, vorgezeigt zu werden; nun braucht sie keinen „Beweis“ mehr.

Es ist dabei erstaunlich, daß ich ausgerechnet in dieser Zeit zu >>>> Steffens' Narbe griff, über dessen Buch ich nun auch anderswo, gewissermaßen zusammenfassend, schreiben möchte. Habe solch einen Text heute früh angeboten und warte nun ab, ob die Redaktion mag. Es hat sich, nebenbei bemerkt, ein Briefwechsel zwischen dem Philosophen und mir ergeben, der mit hoher Sicherheit fortgesetzt werden wird. Zugleich hat mein Arcoverleger für >>>> Gerd-Peter Eigners hinterlassenes Werk ein tiefe Leidenschaft entwickelt und sie in einem Brief an seine Rechtsnachfolgerin auf nahezu erschütternde Weise zum Ausdruck gebracht. Ich war, als ich – ins Cc gesetzt – ihn las, enorm bewegt.

Ich las ihn am Meer, wohin wir vor dem Einkauf gefahren und worin ich entgegen meiner Vornahme nicht schwamm, sondern wir hatten ein Restaurantchen direkt am Ufer, davor eine kleine Promenade entdeckt, bekamen einen Tisch, aßen eine Fischplatte und sprachen langsam weiter, während wir aufs hier fast ungedünte Wasser blickten, das zunehmend zu einem Spiegel wurde, zusammengehalten als Milliarden Miniaturspiegel aus dem blendenden Schuppensilber Hunderter Nymphen, wenn deren Flossen sich ins Licht herauf heben und aber langsam wieder senken; nein, sie schlagen die Oberfläche nicht, es ist vielmehr dem Streicheln gleich, mit dem übers Wasser wie uns über die Haut der Wind streicht.

Was ich hier nun tun werde außer weiterzusprechen, sicher auch hin und wieder etwas vorzulesen – der Mâconière wie mir, zur Selbstvergewisserung selbst? Vorrangig am Familienbuch der Contessa arbeiten, auch die Überarbeitung der alten Erzählungen wieder vornehmen, die beiden Rezensionen schreiben und gewiß viele Briefe schreiben. Ob ich tatsächlich tauchen werde, ist mir seit heute morgen fraglich. Denn ich habe das Glück geschenkt bekommen, arbeiten in der Sonne zu dürfen, unter freiem Himmel. Das möchte ich nicht für einen weiteren Terminplan gefährden. So ist meine Gastgeberin nun schon ans Meer gefahren, derweilen ich selbst mich in die Dichtungen versetze und Musik höre dabei (unterdessen Brittens Cellosinfonie). Allerdings hält mich gerade mal wieder der vermaledeite Unnetzzugang auf. Aus irgendeinem Grund wird nun auch mein mobiler Speedport nicht mehr erkannt, genauso wenig wie meine Bosereiselautsprecher von Bluetooth. Blöd das.

Sonne, Freundin, immerhin. Und dieses dort ist der Leseplatz der Mâconière:

Diesen, von ihr, werd ich zeigen dürfen.

Ihr, in der Sonne Ruhe, traurig

ANH

albannikolaiherbst - Mittwoch, 3. Januar 2018, 13:39- Rubrik: Arbeitsjournal

und jeder der Nahsten Verwundung,

verwunden wir uns, mein Anderlieb,

zeit unsres Lebens noch selber.

Denn weh, da sich eines nicht schützte

weh, mit verschlossenem Blick in Distanz.

Das schlägt zurück. Auf die Knie Gestützte,

auf unsere bloßen, sind wir nun ganz

wie kleine sich kauernde Kälber

verstört vor jedem nächsten Hieb

und bitten vergebens um Stundung.

[Arbeitswohnung, 8.44 Uhr

Bach, Pariten für Violine solo, Shlomo Mintz]

Es sollte, Freundin, ein Waschtag werden – der übermorgen beginnenden Reise wegen, die ich gestern allerdings nahe daran war abzusagen. Ich dachte, wie könne ich jetzt noch der Mâconièr ein angenehmer Gesprächspartner sein in meiner wie mein ganzes Werk so rizomhaft aufgesprießter Erschütterung? - nahe daran, meinen Willen zum Leben, der eine Lust an ihm ist, anheimzugeben, da nun dieser Verlust anzublicken, wirklich anzublicken ist, für den es zuvor, und schon lange, aber immer wieder die Drohung gab, eine Dräuung wohl eher, weil wir, die Löwin und ich, kultiviert genug sind und unsere Liebe auch groß genug war, ihr immer wieder die Innigkeit unseres Verbundenseins entgegenzu- nein, nicht -stellen, sondern entgegenzuleben. Es hat uns so vieles verbunden.

Doch der Riß ist schon alt. Es sind zwei Risse, einer, der sich stets wieder schließen ließ und dennoch für sie, meine Löwin, permanente Verwundung war und der sich in dem Satz einer ganz anderen Freundin in die in ihm liegende Radikalität zusammenzieht: „Jede wahre Liebe will eine Frucht.”

Die Löwin hat nie Kinder gewollt, es mir auch gesagt; ich hingegen ersehnte fast nichts mehr, als noch einmal Vater zu werden. Ihre Liebe zu mir war derart groß, daß sie dieses meines – nun für immer vergeblichen – Wunsches wegen die Pille absetzte. Aber da war es nicht nur schon zu spät, sondern es ist etwas anderes, ob eine Frau ein Kind ersehnt und dich als den Vater erwählt oder ob sie, weil d u es ersehnst, bereit ist, es für dich zu bekommen. Sie bekommt es für ihre Liebe (und wäre gewiß eine gute Mutter geworden), nicht aber, weil durch sie die Urgewalt der Schöpfung spricht.

Es war auch aus anderem Grund zu spät: Da war jemand erschienen, >>>> aus Triest, war in meinem Leben aufgegangen einem plötzlich brennenden Pfingststrauß gleich, unvermittelt, ungesucht, einfach so da, daß ich gewußt hatte, auch wenn es unterdessen nichts mehr ist als die vergebliche Ahnung dieses Wissens, der Mutter meines zweiten Kindes begegnet zu sein. So sagte ich es nachts auch den Freunden und zitterte dabei: „Ich habe die Mutter meines zweiten Kindes getroffen, sie stand plötzlich vor mir und sah mich an.”

Dies ist der zweite und wohl „eigentliche” Riß. Den die Löwin aber ertrug und ertrug. Selbst diesen ertrug sie – nicht zu vergessen, daß etwas mehr als ein Jahr zuvor auch schon Kirke in mein Leben getreten war, und auch da schon war von einem Kind die Rede gewesen, aber sie ergriff, verstummend und für Monate nicht mehr erreichbar, die Flucht. Bereits durch diesen Kummer hatte die Löwin mir geholfen, uneingedenk des eigenen Kummers, der ihr sagte, daß da andere seien, die für mich ihr etwas voraus. Ihre Liebe war – und ist es ganz sicher noch – so unfaßbar, daß sie ans Übermenschliche reicht. Eine Fähigkeit, ja Begnadung, die mir, wie sich nun zeigt, abgeht.

Auch die Sídhe also verschwand aus meinem Leben wieder, wandte sich zu ihrem Mann zurück, „in guten und in schlechten Zeiten”, sagte sie mir, „ich habe es gelobt.” Ihr Brief liegt noch hier.

Nachdem ich ihn gelesen, wußte ich, nochmals Vater würde ich nie mehr werden. Für mich begann damit das Altern, zudem ich, als hätte ich meinen Tod schon vorausgeschrieben, nein, falsch, das Sterben, in dem ich seither lebe, >>>> das Traumschiff vollendet hatte. Manchmal denke ich jetzt, durch dieses Buch eine solche Blasphemie begangen zu haben, daß alles, was nun folgte, eine Rechnung für sie ist, die Ziffer um Ziffer eingetrieben wird, Schlag für Schlag.

Wie auch für etwas anderes die Rechnung eingetrieben wird, nämlich dafür, in meinem Leben Übertretungen begangen zu haben, die gleichfalls nicht konsequenzlos sind. Hieraus rührt ein dritter Riß, der eine Folge des zweiten ist. Wieso es so wurde, wieso es zu ihm kam, ja kommen mußte, weiß ich nun, nachdem ich Andreas Steffens‛ Buch gelesen habe:

Die Erfahrung des Unglücks trennt das noch verbleibende Leben, seine Zukunft, von dem bereits geführten, seiner Vergangenheit. Trifft es einen in der Wendezeit des Lebens, in der es unabweisbar wird, mehr hinter als noch vor sich zu haben, geht es ums Ganze. (...) Leben wir weiter, werden wir es als andere als die, die wir waren, bevor wir an diese Grenze gerieten.

Dies eben geschah mir, geschah mit mir.

Die späte Liebe ist die gefährlichste, weil sie als immer unwahrscheinlichere die wichtigste wird. Steffens, S. 192

Ich hatte immer – oder sehr oft – harte Sexualität gelebt, nicht im banalen (also normalen), sagen wir zotigen, kalauernden Sinn, der den Phallus meint, sondern in ihren Prozessen und Übertretungen – in ihren, wie die Szene es nennt, „Spielen” –, und ebensie hatten unsere, der Löwin und meine, Körperlichkeiten von Anfang an bestimmt. Doch nun, nachdem mir die Sìdhe begegnet und schon wieder verloren war, konnte ich ihnen nicht mehr entsprechen, ja zeitweise war es (und ist's noch immer) so, daß mir Sexualität-an-sich ferngerückt ist. Es ist fast, als bedeutete meinem Hirn der Umstand, nie mehr Vater werden zu können, die Sexualität-selbst zu verlieren, ein Grund übrigens, weshalb ich mit den >>>> Béartgedichten imgrunde nicht mehr weiterkomme, geschweige, daß ich heute noch so etwas schreiben könnte: Ich frage mich immer

wenn ich diese Gazellen sehe,

wie er es schafft, ihr Leib,

derart gravid zu werden

Sie gehen auf wie Teig -

Von ihrer Triebkraft irr verzückt,

bin ich an sie verloren

bin so nach jedem Weib verrückt

- mir würd, geläng‘s, all sie zu gären,

ein ganzes Volk geboren!

Zugleich war ich darüber verzweifelt, so nicht mehr zu sein. Ich versuchte es, wieder einmal, mit Pornographie, vergeblicher und vergeblicher. Imgrunde war ich impotent geworden, was ich in fast religiösem Sinn als Strafe empfand, als Buße, die mir auferlegt. Die Sídhe hatte ich deshalb, um zu büßen, verloren; dies schien hinter allem die Wahrheit zu sein – meine Hölle, wenn Sie, Freundin, so wollen. Es ist eine ähnliche Dynamik wie mein Gedanke, der bisweilen das schicksalhafte Ausmaß einer Überzeugung annahm, mein literarischer Mißerfolg beruhe auf meinem Erfolg bei Frauen: Ich war da stets so gesegnet, daß ich auf der anderen, meiner poetischen Seite nicht auch noch gesegnet sein durfte.

Ich sehe es recht klar: ein tief internalisierter, höchstwahrscheinlich protestantischer Moralismus, der durchaus parallel zu meiner Vorstellung eines Primats der Leistung gewirkt hat, vielleicht auch noch weiterwirkt. Nur, etwas zu wissen (zu erkennen) und es zu fühlen, sind zwei verschiedene Socken, ja eines ist Handschuh, das andere Schal. Meine Impotenz (über die die Löwin immer lachte, und bisweilen bewies sie mir, daß von einer solchen nicht im entferntesten gesprochen werden konnte; kaum aber war der Akt geschlossen, nagte sie wieder an mir) – meine, jetzt in Häkchen, „Impotenz” also war für mich eine Folge all der sexuellen Übertretungen, die ich mir zuschulden hatte kommen lassen, seit ich etwa dreißig/fünfunddreißig war – eine Folge mithin meiner harten sexuellen Dominanz: ein „Herr” gewesen zu sein, der Dienerinnen erzog; ich habe später auch das Wort „Abrichtung” verwendet, und die Frauen, die mit mir umgingen, haben es geliebt. „Bitte richten Sie mich ab.” Ihre Orgasmen waren oft ungeheuer, wie die meinen, nachher, auch.

Wohlgemerkt, ich spreche von BDSM, was gegenseitiges Einverständnis bedeutet. Wie die psychischen Strukturen „funktionieren”, habe ich andernorts beschrieben; hier gehört es nur hin, insofern klar werden soll, was geschehen ist. Weil diese Verhältnisse aber so sind, hat wiederum Steffens recht:

Noch das Glück der Lust ist unpersönlich. (…) Je unpersönlicher die Umstände ihres Gewinns, desto intensiver kann ihr Genuß sein. (…) Die Hemmung vor der ganzen Lust mit der geliebten Person ist die Scham, mit ihr das Unpersönlichste überhaupt zu vollziehen. Steffens S. 97

Es ist dies der Grund, weshalb kluge Devote und Dominante ihre Sexualität außerhalb der, diesmal nicht abwertend gemeint, „bürgerlichen” Lebensgemeinschaften leben, sie strikt von Herzensverhältnissen fernhalten.

Die Löwin und ich haben dies nicht getan – ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht, von einer relativ kurzen Phase einer frühen Beziehung abgesehen, die aber auch daran schließlich kaputtging, nicht zuletzt deshalb, weil ein Kind, das geboren, erotische Rasereien fast naturhaft unmöglich macht. Wem diese dann dennoch fehlen, so, daß er oder sie nicht verzichten können, sucht notwendigerweise woanders – und findet.

Man tut der Dienerin, die es will, an, was der Geliebten nie zumutbar wäre, selbst wenn sie wollte. Schon das ist Verhängnis. Wenn es indessen herauskommt, wird es dennoch das andere, das Liebesverhältnis, derart sehr erschüttern, daß eine Trennung unumgehbar wird.

Die Verhängnisse sind tragisch - in antikem Sinn – – womit sich der Löwin und mir nun einmal mehr etwas realisiert, wovon ich immer wieder und gerade auch in meinen Büchern geschrieben habe. Auch hier waltet Gerechtigkeit.

Zum Erwachsensein gehört, sie anzuschauen und sie zu bedenken, und zum Künstler, ihr eine Form zu geben, die sie uns lebbar macht. Poetisieren wir die Verhängnisse, haben sie nicht mehr uns, sondern wir sie – unabhängig von unserer in sie Geworfenheit. Mit anderen Worten: wir können sie nicht verändern, aber gestalten: So werden sie, wenn es gelingt, zu Lust. Genau das verstehe ich unter der perversen Bewegung.

Also die Schuld, die ich empfand, also die „Strafe”.

Es gibt eine furchtbare Szene, die den Zusammenhang und den Schmerz beider, der Löwin und meinen, in einen Brandherd fokussierte. Brennen tat er in ihrem Bett und Bauch, darunter ich in ihr steckte, auf ihr plötzlich erschüttert zusammenbrach, zu weinen anfing und sagte: „Ich bin unrein geworden.”

Kaum eine schlimmere, in einer solchen allerintimsten Situation, ist als Verletzung vorstellbar. Ich habe sie der Löwin beigebracht, der ich selbst und weil ich – lange schon, sehr lange noch, nachdem die Sídhe gegangen – in den Flammen dieser Trennung stand, die eben auch das Symbol des Nie-wieder-Vater-Werdens war und ist, Flammen, die aus einem Schwelfeuer brachen, dessen ich wochenlang nicht gewahr war, das ich vielleicht sogar für gelöscht hielt. In dem dem Vaterwerden allernächsten Akt schoß es als Protuberanz wieder auf und verbrannte, was immer in der Nähe war und also, hier und jetzt, die mir objektiv Nahste; die Nähe zur Sídhe hingegen war längst Geschichte und nur noch für mich real: als Fiktion, nämlich als eine auf Ferne sublimierte Nähe. Darin freilich gegenseitig, nur nicht lebbar Haut auf Haut.

Die Sídhe hatte den Wunsch nach einem Kind aufgegeben, so es mir auch geschrieben; ich selbst hatte ihn aufgeben müssen. Worunter die Löwin nunmehr, wie indirekt auch immer, mehr zu leiden bekam als jene und ich, die wir uns einzurichten begonnen. Jedenfalls ich nahm an, mich eingerichtet zu haben darein. Wie falsch diese Annahme war, bekam da die Löwin zu spüren. Es war, als hätte nun sie den Schmerz zu tragen, den der Sídhe Selbstversagnis und mein Entsagen müssen uns hinwegsublimieren sollten. Sie können es, Freundin, die Widerkehr des Verdrängten in einem anderen als denjenigen Menschen nennen, die die Verdrängung vollzogen. So hatte sie, die Löwin, genau den Schmerz zu durchleben, dem die Sídhe durch freiwillige Entsagung und ich durch meine Impotenz entging, bzw. mein Impotenz ideologem, das die Unmöglichkeit als Strafe interpretierte.

Selbst aber diesen Schmerz hielt die Löwin noch aus, hielt ihn drei, fast vier Jahre aus. Unsere Nähe und Liebe blieb groß, auch wenn meine Liebe zur Sídhe ungebrochen währte. „Ich bin für Sie zweiten Ranges”, sagte deshalb die Löwin zu mir, sagte es mir mehr als einmal. Und bekam weiterhin zu spüren, wie wenig ich sie begehrte. Daß ich überhaupt niemanden sonst mehr begehrte, erotisch begehrte, spielt dabei eine nachgeordnete Rolle. Das kurze Zwischenspiel >>>> mit Ciane war von vornherein auf die Mitpräsenz der Löwin angelegt und verlief sich demzufolge schnell. Auch aber sie, Ciane, hatte meine „Impotenz” zu spüren bekommen: „Magst du nicht in mich hinein?” fragte sie, weil ich die Penetration vermied, ja fragte sogar: „Ist es dir unangenehm?”, worin ein bin i c h dir unangenehm? nicht nur mitschwang. Anders als der Löwin habe ich ihr von der Sídhe nie erzählt; doch instinktiv näherte sie sich der Löwin an oder versuchte es; von mir, so schrieb sie‛s mir auch, entfernte sie sich im selben Maß. Gleichsam tat sie‛s anstelle der Löwin. So groß war ihre Empathie. Das aber seh ich erst heute.

Manchmal denke ich in letzter Zeit, daß auch die Sídhe vielleicht bei mir suchte, was der Löwin vorbehalten war, bis sie, die Sídhe, in mein Leben trat; vielleicht begehrte auch sie eine Form von Sexualität, deren Meister ich war, gewesen war – doch ihr konnte ich sie nicht geben, weil ich liebte wie ein Jugendlicher, als Jugendlicher: „rein”. Ich wiederhole hier Steffens:

Die Hemmung vor der ganzen Lust mit der geliebten Person ist die Scham, mit ihr das Unpersönlichste überhaupt zu vollziehen. Steffens S. 97

Liebe als Regreß. Und möglicherweise ist die Sídhe genau darum von mir gegangen, dieser „Reinheit” wegen, aus der sie herauskommen wollte, indes ich - durch sie - wieder in sie hineinkam -

in der aber die Löwin auf keinen Fall wieder leben wollte, nach drei, fast vier Jahren der Entsagung. Nicht mehr leben k o n n t e. Sexualität ist die Quelle ihrer produktiven Arbeit. Sie kuratiert ja nicht nur; sie wollte nur nie, daß ich über das andere schrieb. Und lasse es deshalb als Andeutung stehen. Sie wäre ihrerseits kaputtgegangen, hätte sie sich nicht endlich, endlich nach jemandem anderes umgeschaut.

Schöne Frauen finden immer, und zwar, wenn sie wollen, schnell. So auch sie.

Sie erzählte mir davon. Ein neuer „Herr”. Ich akzeptierte, sprach ihr sogar zu. Weshalb sollte sie auf etwas ihr Lebensnotwendiges verzichten, wenn ich es ihr nicht mehr geben konnte? Solch ein Verlangen – sie hätte sich ihm, als meinem, ergeben – wäre unmenschlich gewesen. Ich wollte aber, daß sie v o l l blieb. Was ich nicht ahnte, damals, vor etwas mehr als einem Jahr, war, daß diese neue Verbindung ausschließlich werden würde, sexuell ausschließlich. Dabei liegt es in der Logik ihrer, der Löwin, Begehrensstruktur. Die ich wiederum kannte. Also ahnte ich es nicht, weil ich es ahnen nicht wollte – unfähig nämlich, irgendetwas zu ändern. Erektionen lassen sich nicht erzwingen.

So lief die neue Verbindung nebenher, schnitt sich aber immer tiefer ins Sein der Löwin ein. Sie wollte darüber mit mir sprechen, mehrmals. Ich hingegen wollte so wenig davon hören wie ging; es hätte mich zu sehr mit meiner Unfähigkeit konfrontiert, der übrigens eine neuen Dichtens parallellief. So wenig ich noch vögeln konnte, um von harter Sexualität zu schweigen, so wenig konnte ich Neues schreiben. Sie können, Freundin, auch sagen: So wenig ich noch Vater werden konnte, so wenig auch Urheber neuer Dichtung. Tatsächlich weiß ich noch jetzt nicht, und bezweifle es sogar, ob ich noch einmal fähig sein werde, etwas anderes zu tun als das, was ich bislang vorgelegt, zu sichern, wohl auch zu überarbeiten, so daß nach meinem Tod wenigstens das erhalten bleiben, gesichert sein wird. Die anderen Projekte – außer vielleicht den schon so weit skizzierten, daß ich sie nur noch ausführen müßte (wozu mir aber der Antrieb gleichfalls fehlt; ich muß ihn mir erzwingen, empfinde es als Fron) – … die anderen Projekte also habe ich imgrunde aufgegeben. Aber egal.

Nicht egal ist, was dann in Paris geschah, im vergangenen August. Schon da wäre ich fast nicht hingereist. „Ich weiß nicht, ob ich das mit ihnen noch kann”, sagte mir die Löwin in Facetime. In mir war die Rage wieder ausgebrochen, deutete sich jedenfalls an. Ich dachte: Erlösung!, der Bann sei gebrochen. Wirklich, es war, als hätte ich die Lähmung endlich abgeschüttelt. Und bebte vor sexueller Gier. „Aber kein Wort von B.!” forderte ich.

B., so hatte sie ihren neuen Spielpartner genannt – erst sogar „Brando”, was meinerseits ich als Übergriff empfand, als einen auf eines meiner Idole. Ausgerechnet den so zu nennen! Ich wollte das Bild, das von ihm bei mir hängt (dem Brando in Apokylpse now), von der Wand reißen, hätte einen Teil meiner Jugend damit von der Wand gerissen:

Die Löwin benannte den Mann sofort um.

Ich erfüllte mir die Gier, in Paris, kaum daß ich durch die Tür getreten war. Die Löwin „gehorchte”. Ihr Orgasmus war explosiv.

Ich hatte „Spiele” vorbereitet im Sinn, hatte ein ganz spezielles Geschenk im Sinn.

Doch es kam nicht zu ihm, nicht zu ihnen. Schon die nächsten Tage wurden ruhig, schon, weil ich mir eine Grippe einfing und sie, meine Löwin, schwer psychosomatisierte. Einen Zusammenhang sah ich noch nicht. Wir feierten, empfand ich, unser Glück an der Seine, saßen am Ufer, sahen zur Notre Dame hinüber. Einen Monat später, sie in Wien und ich in Berlin zurück, nannte sie unser Beisammensein, also das erotische, eine Vergewaltigung. „Sie haben mich”, rief sie in Facetime aus, „vergewaltigt!”

Nein, hatte ich nicht. Aber sie empfand es so. Weil sie dem anderen nun gehörte, sexuell wohlgemerkt, nicht anders. Sie ist, wie ich oben schrieb, klug geworden und trennt nun die sexuelle Gier von den übrigen seien es liebende, seien es familiäre Zugehörigkeiten. Damit auch von mir. „Ich weiß nicht, ob es jemals wieder möglich werden wird, mich Ihnen hinzugeben. Jetzt jedenfalls kann ich es nicht.” Jetzt ist nur B.

Das Eisengatter war gefallen.

Ich weiß es seit zweidrei Monaten. Seither kämpfe ich damit. Vor drei Tagen geschah die Klimax.

Wir führten, abermals in Facetime, unser ritualisiertes Abendgespräch, das immer sehr innig ist, bei Malt und Cigarillo. Ein Anuf unterbrach das Gespräch, sie ignorierte es erst, aber der Anrufer war hartnäckig, schließlich, anstelle ihn wirklich wegzudrücken, drückte sie mich weg. Rief danach wieder an. „Es war B.”.

So ist er nun allgegenwärtig, besonders auch deshalb, weil Sexualität der Löwin und mein Grund gewesen sind: meine rechte Hand auf ihrer Taille hatte genügt. Wir hatten uns gerade kennengelernt, sogar ihr Freund war dabeigewesen.

Spätestens mit diesem Anruf – und der Löwin Unfähigkeit, den Mann um meinetwillen zu ignorieren – war dieser Grund durchgestrichen. Und weil ich, wer sonst so sehr?, genau weiß, was bei solch sexuellen Spielen gespielt wird, stehen mir Bilder und Szenen ungeheuer plastisch vor Augen. Ich wache jetzt nachts von ihnen auf, wenn ich denn vor ihnen überhaupt einschlafen kann. B. ist für mich das Urbild meines Versagens geworden, ja meiner Schande. Dieses Wort, Schande, bezeichnet am genauesten und zugleich bildhaftesten, was dieser Mann für mich ist – überdies, weil er nichts ist als ein Wiener Steuerberater - obendrein so fett, daß es mich ekelt -, verheiratet mit Kindern, völlig gesichert, eine zu mir komplette Gegenfigur. Das hat seine Logik, gar keine Frage, beide, die Löwin wie er, führen nun ein Doppelleben – etwas, das der perversen Bewegung einen, wie ich weiß, noch einmal besonderen Reiz verleiht. Ich könnte die Dynamik ausführen, aber darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, daß ich in der Schande nicht leben kann. Wie sehr ich die Löwin auch liebe.

Es wäre kein Problem für mich oder nur ein recht kleines, hätte sie jemanden anderes als Liebhaber dazu. Sowas halte ich bei Fernbeziehungen für nicht nur normal, sondern vor allem auch für gesund. Also muß man damit umzugehen lernen. „Ich bin nicht auf der Welt, um klein zu sein”, hatte der Löwin Freund, als er von meiner Existenz erfuhr, seinerzeit gesagt. Für diesen Satz achte ich ihn bis heute. Es ist aber ein anderes, ob mir die Löwin etwas grundsätzlich versagt, wenn ich es brauche, es mir versagt, weil es einem anderen vorbehalten ist, der auf diese Weise zum Einzigen wird und damit über mir steht.

Ich schreibe hier nüchtern, schreibe analysierend, aber ich rase. Nachdem ich dann vorgestern aufwachte, auf schrak, weil mich die Löwin geküßt hatte, im Traum, doch mir mit der Zunge seine, B.s, dieses fetten Steuerberaters... nein, ich sag hier nicht was, in den Mund schob, ich an mich halten mußte, um nicht aufs Klo zu rennen und zu kotzen – nachdem das über mich gekommen war, wußte ich, diese Liebe kann nicht mehr bleiben... oder bleiben, das schon, die Löwin wird für immer zu den wenigen Frauen gehören, die ich „meine” nannte, von jeder steht hier ein Bild, bisweilen sind‛s, etwa von ihr, sogar mehrere Bilder, deren keines, auch für eine neue Frau nicht, ich jemals wegstellen werde... bleiben also schon, wie denn auch anders? aber sie muß sich distanzieren und wird nach einigen Jahren, vor denen eine Phase kompletten Getrenntseins steht (bei लक्ष्मी währte sie fünf), in Freundschaft umgewandelt sein, in eine innige und verläßliche Bindung. Dann wird B., wie ich‛s schon für bald erhoffe, längst gestorben sein. Es stehe, wie ich hörte, um seine Gesundheit nicht zum besten. - Verzeihen Sie mir, Freundin, diesen zynischen Haßausbruch, aber ich fühle jetzt so. Daß er zu allem gar nichts kann, weiß ich ja selbst, siehe oben. Dennoch. Ich kenne mich und weiß, wozu ich fähig werde, sowie die Gewalt der Depression in Tätlichkeit umschlägt – die zwar ein Zeichen neuen Lebens, von Aufleben, ist, aber von furchtbarer Destruktivität. Auch deshalb ist diese Trennung jetzt erfordert, so daß mir nur noch bleiben wird, was eines Dichters immer war: Trauer in Schönheit zu verwandeln. Zwar er selbst hat davon nichts, oder nur wenig, und wird deshalb die nächste Trauer sofort suchen, aber die Welt: Sie wird reicher.

Gegen die Löwin kein Wort, statt dessen jedes gegen mich. Sie ist nur dem gefolgt, was sie braucht. Als ich ihr sagte, ich würde mich trennen, zerfiel ihr Antlitz. Dieses Bild ihres erschütterten Gesichtes wird mir nun bleiben. Und das der >>>> Geparden im Landhaus, wie sie sich legen. Sowie die Serengeti, in der wir so >>>> oft in Zeiten gewesen, da wir noch Glückliche waren. Um von Paris zu schweigen und einem (untergegangenen) Buch, das dort Haut an Haut entstanden. Es ist imgrunde, um für die Löwin ein letztes Mal dieses Wort zu verwenden, u n s e r e s:

Ich danke Ihnen, Löwin, für unsere Zeit. Wenn ich richtig rechne, waren es zehn Jahre.

*

Was bleibt jetzt zu tun? Es hängen hier noch Kleidungsstücke von ihr. Ich werde sie verpacken und in ihr Daheim schicken müssen, das meines nicht mehr ist; desgleichen ein paar Schuhe, ein paar Kleinigkeiten noch. Es gibt einen Vertrag, den wir einmal schlossen, sowohl ausgedruckt als auch als Datei. Den einen werde ich löschen, den anderen verbrennen; insofern gut, daß ich einen Kohleofen habe. Sie wird einen neuen geschlossen haben, mit B. Ich mag sie ja nicht in rechtliche Probleme bringen, zumal sich ein Steuerberater in denen auskennen wird.

Er ist mir zuwider.

Ich werde über diesen Ekel hinwegkommen; dann werden wir, sie und ich, uns auch wieder begegnen können. „Ich will nicht, daß Sie so von ihm sprechen!” Allein dieser Satz zeigt, wie nötig unsere Trennung ist.

*

Es sollte ein Waschtag werden, schrieb ich ganz oben. Ich hatte den Rucksack mit dem schmutzigen Zeug schon vollgestopft, war auch schon zum Waschsalon geradelt. Er war zu. Also radelte ich zu dem nächsten mir bekannten. Der war ebenfalls zu. So daß mir nichts andres übrig blieb, als unverrichteter Dinge zurück in die Arbeitswohnung zu radeln. Dort zerrte ich die schmutzigen Sachen aus dem Rucksack wieder raus und plazierte sie unter einem der Regale in der Küche – dort, wo auch die Isomatten liegen und die Tüten für die Reinigung. Dann bereitete ich mir den zweiten Latte macchiato und setzte mich für dieses Abschiedsjournal an den Schreibtisch.

Wo dieser Tag, der letzte dieses Jahres, dann doch zum Waschtag wurde.

Es bleibt bei den Zeichen.

Wär ich die Farbe

die Deine Lebensjahre dunkelte

wäre die Hand auf den Strähnen

schimmernd drängte dein Name darein

Drohend der Kuß

da er mich nimmt daheim

Offen, wieder, das Fleisch

Zeitvergängnislosigkeit

Glanshaft, bevor wir sie buken

als ich die Farbe noch war

glänzten unermattbar Maronen:

Lebensseelversprochenheit

von Kindern, die noch glauben

dem Währen, weil sie wähnen,

es heile, was dem fernen Paar

von früher, da

im nahen Flur,

unversehens funkelte

Ihr

ANH

15.44 Uhr albannikolaiherbst - Sonntag, 31. Dezember 2017, 13:19- Rubrik: Arbeitsjournal

- 875 mal gelesen

- 0 Trackbacks

[Arbeitswohnung, 7.18 Uhr]Wenn die Religion die Kunst der Nichtschaffenden ist,

kann Kunst werden, was Religion nicht sein kann.

Steffens, Die Narbe, 195

Seit sechs auf.

Es war in den letzten Tagen nicht möglich, Ihnen, Freundin, zu schreiben, weil zu viel aufeinander eng gepackt war, weil vor allem eines in dem Stoß, das bereits einmal „angedacht” war, seine Vorrealisierung wollte: nämlich eine Arbeit der Zusammenstellung.

Vor schon zweidrei Monaten hatte mir mein >>>> Arcoverleger nahegelegt, doch einmal ein Buch mit meinen Texten über andere Autor:inn:en vorzulegen, weil dies sehr schön die eben „andere” Seite meiner Produktivität bezeuge: nämlich eben nicht „nur” der egomane Schriftsteller zu sein, der immer nur sein Eigenes vor Augen habe, sondern sehr wohl Literaturen refletiere, die nicht aus seiner Feder/seinen Tasten stammten – und weil die Art, in der ich dies täte, etwas Besonderes habe.

Nun sind oder waren mir die in Buchform noch nicht veröffentlichten eigenen Gedichte zwar wichtiger. Dennoch gibt es nun einen Anlaß – ich mag über ihn noch nicht sprechen, sollte es jedenfalls nicht –, der solch einen, sagen wir, „Sekundär”band recht wichtig machen könnte, so daß aus der Idee etwas wurde, das sich mir fest in den Kopf zu setzen begann. Und also stellte ich mal zusammen, was in den Dateien so abgelegt ist. Hinzu kommt, daß der Verleger ein Auge auf meine Hörstücke geworfen hat und mit der Idee einer CD-Sammlung spielt, besonders eben auch da, weil sich rund die Hälfte dieser Stücke ebenfalls mit anderen Autoren beschäftigt.

Was nun die Texte anbelangt, war ich schließlich selbst erstaunt, wie viele es eigentlich sind. Ich habe jetzt alles beisammen, was seit den späten Achtzigern verfaßt wurde – seit ich mit dem Computer arbeite, der das Anlegen von Dateien erst ermöglicht hat, also das relativ problemlose Archivieren. Was ich davor zu anderen Autor:inn:en schrieb, liegt noch als Durchschläge in den Papierstößen unterm hinteren Regal – weggeschmissen habe ich, meiner Erinnerung nach, eigentlich nie was; selbst Durchschläge von Briefen, die ich mit sechzehn schrieb, sind aufbewahrt. Wie auch immer, das neue Buch hätte bereits jetzt einen Umfang von näherungsweise eintausend Seiten – so daß gewiß nach einer Finanzierung Ausschau gehalten werden muß. Es alleine zu stemmen, setzte den Verlag – vor allem angesichts der Schnelligkeit des Zeitlaufs – durchaus unter Druck, wobei es halt wichtig ist oder sein könnte, wirklich bereits im Herbst mit dem Band auf dem Markt zu sein.

Dreivier Tage, bisher, war ich mit der Zusammenstellung beschäftigt; dazu waren die Familienunterlagen der Contessa zu sichten, um den bis ins 15. Jahrhundert rückreichende Stammbaum entwerfen und danach dann auch die eigentliche Geschichte beginnen zu können. Eine proppevolle CD-Rom mit sämtlichen Daten und eingescannten Unterlagen, Papieren, Aufzeichnungen traf hier ein. Außerdem waren die nächsten Fahnen zur Aeolia durchzusehen und korrigiert nach Wien zurückzuschicken. Schließlich, doch eben nicht zuletzt, hatten wir Feiertage und gleich auf diese folgend den Zwillingsgeburtstag gestern:

Und die Reisevorbereitungen für die afrikanische Insel stehen an, in dreieinhalb Tagen startet mein Flieger. Von dort werde ich Ihnen sicherlich erzählen. - Doch viel Arbeit ist mitzunehmen. Ich will dort wieder laufen, mindestens vier Kilo müssen runter, möglichst sechs – was, da ich auf der Insel nicht fasten, sondern genießen will, möglich ist, aber nicht unbedingt locker. Außerdem will ich tauchen. In jedem Fall setze ich das Lauftraining wieder ein und kann dort soviel Routine bekommen, daß mir die Fortsetzung in Berlin leichtfallen wird; es geht immer ums erst einmal Anfangen.

Das neue Buch soll bisher s o heißen:

Verbeugungen & Schmähung

Kleine Poetiken

Angesichts des Buchumfangs ist „klein” ein hübscher Euphemismus.

Die >>>> DTs setze ich bis zu meiner Rückkehr am 16. Januar allerdings aus.

Mich beschäftigt derzeit sehr >>>> der Steffens:

Sie haben es oben schon am Motto dieses heutigen Journales gesehen. Sehr viele der in dem Buch dargestellten Positionen gehen mir unter die Haut, auch wenn ich die Grundmaxime, daß Leben nämlich Unglück sei, nicht teile. Doch auch aus falschen Voraussetzungen/Wertungen lassen sich, folgt man konsequent dem System (der Matrix), richtige Schlüsse ziehen – nicht selten sogar frappierend richtig. Die späte Liebe ist die gefährlichste, weil sie als immer unwahrscheinlichere die wichtigste wird. S.192

Die Welt, die uns im Unglück mißhandelt, braucht uns. Auch deshalb können wir es aushalten, wenn es uns nicht im Ereignis der Unerträglichkeit vernichtet. S.198Geradezu wider Willen gelingt es Steffens, dem ihm zugleich und mit guten Gründen unmöglich erscheinenden Trost („Trost kann einem nur ebenso absichtslos zuteil werden, wie das Geschehen, das seiner bedürftig werden ließ, sich ereignete” - in seiner Satzstellung spüre ich immer wieder Adorno -) ein Beet anzulegen, aus dem er wachsen kann. – Für mich ist das derzeit ausgesprochen wichtig, der ich momentan mal wieder innere Kämpfe durchlebe, von denen ich Ihnen, liebste Freundin, nicht, jedenfalls nicht öffentlich schreiben möchte. Denn andere sind mitbetroffen.

Fraglich freilich – oder der Konsequenz der These ausgewichen – ob, daß die Änderung der Formen eine Veränderung der Substanz bewirke, eine Illusion sei, nämlich diejenige, so Steffens S. 173, auf der die Vorstellung eines Jenseits beruhe. Die eigentliche, nämlich realitätsbildende, ja -schaffende Kraft der Illusion zeigt sich doch in dem Umstand, daß sie real wirkt, wirken jedenfalls kann. Er beweist sich in dem Buch selbst (Aragon: „Die Illusion ist das Fleisch auf den Dingen”), insofern es den Anspruch auf Glück im Diesseits zwar negiert, bzw. das Glück derart momenthaft faßt, daß es quasi sofort in Unglück umschlagen muß, es aber immerhin als Glück durchaus zugibt und sogar, siehe abermals das Motto, dieses Glück in der Kunst als ein länger währendes sich einrichten sieht. (Jetzt stelle auch ich schon das Reflexpronomen nach....). Damit wird immerhin der sozialrevolutionäre Anspruch erfüllt, das paradiesische Jenseits eben doch in unser Diesseits herüberzuziehen – als ein mögliches selbst dann, wenn eine dauerhafte Realisierung verwehrt bleibt. Unterm Strich freilich sieht Steffens das Unglück der Welt in ihrer Veränderbarkeit, mehr noch: in ihrem Charakter stetiger Veränderung selbst begründet, also in der Endlichkeit des empfindenden Subjekts.

Problematisch, für mich, ist diese Ansatz, insofern er im Rahmen der – ohnedies nur abendländischen – Trennung von Subjekt und Objekt ebenso die Trennung von Substanz und Akzidenz mitmacht, die wiederum ich ebenso zu unterlaufen versucht habe und versuche wie den Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Denn diese Trennung wertet, und zwar von vornherein. Indem Steffens sagt, Welt sei das Unglück, übersieht er Kinderaugen und -herzen. Er wertet mit dem Blick zurück, nicht einem nach vorne – alleine des Umstands wegen, daß er seiner eigenen Endlichkeit spürbar näherrückt. Daß Erfülltheit aber war, wird, weil sie nun nicht mehr sei (oder stetig unwahrscheinlicher werde), zum „nie gewesen”. Daß aber etwas und nicht nichts ist und etwas Spezielles nicht nicht war, wird dabei überwalzt.

Fragwürdig ist für mich eine weitere These, die direkt auf die Unterstellung des menschlichen freien Willens zurückgeht: Das größte Unheil, das größte Unglück sei das von Menschen zugefügte, weil es nämlich vermeidbar gewesen wäre, einen anderen Willen der Schädiger vorausgesetzt. Dies unterschlägt, daß sehr wahrscheinlich unsere Willen ebenfalls bedingte, das heißt mit notwendigen Gründen erzeugte sind, daß sie letztlich selber naturhaft sind. Steffens hingegen macht die alte, meines Erachtens falsche „Gleichung” – also Ungleichung – Natur ./. Mensch auf, und zwar deshalb, weil Natur kein Bewußtsein habe, sondern sich „einfach” vollziehe – so blind wie gefühllos (in der Psychologie: gemütlos). Nun ist aber nicht zu sagen, ob nicht das menschliche Gemüt (Empathiefähigkeit, ja selbst die Erzeugung von Illusionen) eine fortentwickelte Emanation von Natur ist.

Hier fußen meine Kritikpunkte. Steffens setzt den Schmerz absolut, nicht die Lust, die, um zu sein, um überhaupt empfunden werden zu können, den Schmerz aber braucht. Womit er, Steffens, allerdings recht hat, ist, daß etwa der Liebeskummer umso unerträglicher gerät, je näher wir an unser physisches Ende kommen, das für mich dem psychischen völlig entspricht. Nach mir wird eine andere Form aus mir werden, es werden – vorausgesetzt man verbrennt mich nicht, was Demeter von mir abwenden möge – viele Formen aus mir werden, doch keine von ihnen wird, schon gar nicht alle zusammengenommen, noch etwas mit dem zu tun haben, was Ich war. Dieses, was Ich war, wird manifestiert in dem bleiben, was ich hinterlasse, aber sich von dem tatsächlich gewesenen Ich in ein ideales verwandeln, das eine Interpretation meiner späteren Leser:innen sein wird – also in jedem Fall ein fiktives Ich, das selbst Literatur ist – oder Musik, oder ein Gebäude, oder ein Bild. Daß es Beethoven gab, Bach gab, Musil gab, Kafka, Hilbig, ist nichts mehr als eine Erzählung, und zwar vom selben Rang der uns überlieferten Erzählungen über Cäsar, Kung fu tse, Sherlock Holmes, Konrad Adenauer, Jesus von Nazareth, Tarzan, Elias,Adrian Leverkühn, Mohammed usw.

Doch wie gesagt, noch bin ich mit dem Buch nicht durch.

Auch noch nicht mit >>>> Eckers, der heute bezeichnenderweise von jemandem erzählt, der, obwohl er längst tot ist, einfach weitermacht, und niemand merkt, daß er tot ist, sondern man gibt ihm sogar gute Ratschläge, dessen infamster folgendermaßen lautet: „Laß es bleiben. Morgen ist ein neuer Tag.” Dabei habe er, Ecker, „das Recht auf Teilhabe längst verloren”: *

Er geht einfach, also Christopher Ecker, mit dem Schmerz anders um. Wie auch ich, der vorgestern nachmittag sehr wütend war, weil verzweifelt, und der aber zugleich – immer mit ein wenig zeitlichem Abstand – über Konsequenzen nachsinnt: ob sie nötig seien, ob auszubalanzieren, also auszu halten, oder ob sie ein Ende fordern, das indes letztlich nur ein Schwachsein wäre, weil es in Wahrheit nur ein Ende gibt, nämlich das physisch letzte. Alle anderen Enden kommen mir bisweilen herbeimoralisiert vor. Dann sind sie aber keine objektiven Enden, sondern Ergebnisse von Prägungen, die wir selbst gar nicht zu vertreten haben, und wenn wir sie dann wählen, wählen gar nicht wir, sondern wir folgen. Klar wird einem dies immer nur dann, wenn man die „Dinge” anschaut und wendet, kurz: wenn wir sie g e s t a l t e n. Wirklich verloren ist nur, wer‛s nicht kann.

So auch, um noch einmal auf Steffens zurückzukommen, dort, wo er über den Freitod spricht, der bei ihm frei aber nicht ist: Die Abweisung des Liebenden ist ein metaphysischer Mord. Sie verweigert den einzigen Daseinstrost, den es für den Menschen als Wesen der Weltlosigkeit gibt. Das Empfinden des Ausgelöschtseins, in das sie den von ihr Betroffenen versetzt, findet im Suizid die folgerichtige Antwort, wenn es nicht gelingt, den Daeinstrotz des puren Lebenswillens gegen diese Offenbarung der eigenen Seinsunzugehörigkeit aufzubieten: nicht dazuzugehören ist so gut, wie tot zu sein. Dann ist die physische Auslöschung des Bessere als das Lebendigtotsein des Ausgeschlossenen. (…) Aus ihr gibt es, versagt die psychopharmakale Regultation des Hirnstoffwechsels, nur den einen Auweg, das Sein als Unerträglichkeit zu beenden. Dann ist der Suizid kein Einbekenntnis der Seinsunwürdigkeit dieser einen Existenz in der Welt, sondern das Urteil ihrer eigenen. (…) Da ein jeder nicht nur lebt, sondern Teil des Lebens ist, ist die Selbsttötung der Akt, in dem das Sein sich selber verneint. Steffens S. 167/168

Hiergegen halte ich entschieden die neunte >>>> Bamberger Elegie:

Was wissen wir, was auf uns zukommt? Ich gab's einem Freund in die Hand, er mir in meine: Häng ich am Kabel, erwarte ich, daß du es ziehst. Hier der Revolver, im Fall, daß ich ins Heim komm. Falls ich's nicht merke. Sei mir barmherzig. Ja, gäb es ein größres Geschenk an das Leben, als nähmen wir ihm, unserm Tod, diese Macht, es zu schänden? Doch tritt er nur ein, um zu nehmen. Das ist sein Recht wie das unsere, uns zu erwehren. Wir nicht allein, auch das Tier beißt den Feind weg. Doch weiß es, wann Zeit ist. Dann legt‘s sich und blößt seine Kehle. Besser, ihm nachtun. Das Wakizashi ergreifen, das dir der Tod reicht, bevor man es zuläßt, was ihn und das Leben entwürdigte, das du so liebtest. So, Sohn, vernarrt bin ich ins Leben, ich ginge freiwillig eher, als daß ich's beklagte.

Dies wird mein Credo immer bleiben. Wenn ich selbstgewählt aus der Welt geh, dann, weil ich sie liebe und es genau darum nicht zulassen werde, daß sie mir unerträglich wird. Nur dann auch wäre es ein Akt der Freiwilligkeit: die Handlung eines freien Mannes.

In diesem Sinn für heute

Ihr ANH

albannikolaiherbst - Freitag, 29. Dezember 2017, 09:56- Rubrik: Arbeitsjournal

albannikolaiherbst - Montag, 25. Dezember 2017, 07:53- Rubrik: Arbeitsjournal

Ob es bis zum ersten Weihnachtstag zu Journalen oder anderen Beiträgen kommen wird, ist ungewiß.

Die Dschungel bittet um Nachsicht. albannikolaiherbst - Donnerstag, 21. Dezember 2017, 11:29- Rubrik: Arbeitsjournal

[Arbeitswohnung, 10.48 Uhr

Soeben rollt, mal wieder verspätet, Mme La Putz ein

Nu‛ wird‛s enge]

Mal heute nicht >>>> als Schwein, sondern, Freundin, saaaanftmüt/ich, was freilich niemand mir abnehmen wird, oder nur solche werden es tun, die mich wirklich kennen. Im stillen bin ich ja die Sanftmut-an-sich, wobei mich heute morgen denn doch ein wenig glucksen ließ, daß >>>> Smarts fortan für Fahradwege zugelassen sind; auch finde ich es eine gerechte Idee, wenn Donald Trump Indianer nach Indien aussiedeln will. Man wird sich dort viel zu erzählen haben. Ebenso großartig finde ich >>>> das Minderheiten-Quartett. Ich fürchte, die Zeit reicht nicht mehr, um es meinem Sohn als Weihnachtsgeschenk zu >>>> bestellen. Möglicherweise würde er das da ohnedies vorziehen, er steht ja nun einen knappen Monat vor der Volljährigkeit:  Aus der Produktbeschreibung:

Im Auto. Im Meeting. Im Wartezimmer. Ab sofort könnt ihr jederzeit und überall Sex haben. Und das mit bis zu 6 Personen.

Die Sache hat nur einen Haken:

WER ZUERST KOMMT, HAT VERLOREN.

Ziel des Spiels ist es deshalb, mit der richtigen Taktik so lange wie möglich durchzuhalten. Ob als Mauerblümchen oder Hengst – viele Wege führen zum Ziel.Damit jedenfalls kann niemand sich mehr übergriffig behandelt fühlen; es trifft alleine – Karten.

Sie sehen, meine Freundin, daß ich anderes, völlig anders als Capgras voller Humor bin, der, also Capgras, ein schwerer Mann sei, unverheiratet und schnurrbärtig. Also erzählt es uns heute vormittag >>>>> Christopher Ecker, nachdem er gestern nicht zu Wort gekommen war. Andere Dinge, da, waren vorrangig... wobei: Dinge? Auf diadorims bislang >>>> letzte Replik habe ich allerdings nicht mehr antworten mögen. Vielleicht sollte ich ihr eines der Kartenspiele schenken. Ah, verzeihn Sie!

Wo waren wir?

Wir waren bei Capgras, von dem wir dringend beweisen müssen, „daß seine Frau wirklich noch seine Frau ist; (…) daß seine Töchter, die Zwillinge, keine fremdgesteuerten Befehlsempfängerinnen sind, um die Nachbarn oder die Wesenheit, durch die seine Frau kurz nach der Heirat ersetzt wurde, mit Informationen über ihn zu versorgen.” Gesichtert ist alleine, daß eine ehemalige Freundin Eckers (das „ehemalige” m u ß genauen Leser:innen verdächtig vorkommen!)... also daß sie Donald Sutherland attraktiv fand, und zwar nicht wegen Trump sondern >>>> Klute.

Ecco setzt Eckers Literatur ! unterm Strich mindestens soviel Bildung voraus wie die meine, eher noch mehr. Deshalb ist es kein Wunder, daß er diese Betrachtung unterbricht (unterbrechen muß) und statt ihrer Muskeln, über deren Existenz wir bis dato nichts wußten, in uns sich kontrahieren (nachgestelltes Reflexivpronomen: Verbeugung vor Adorno – stammt klar von mir, nicht von Ecker), - dann hören wir zu meinem Entsetzen das „Proto World” von, was immer das sei, The Atomic Botchwax, derweil der ausspionierte Nachbar noch immer auf dem Balkon steht und sich ungefällig verhält, indem er zwar stumm ist, aber raucht.

Übrigens hat er einen Gehfehler, was aber, solange er auf dem Balkon bleibt, niemandem auffällt.

So. Jetzt wissen Sie, worum es in der heutigen Eckergeschichte geht: *

Um spätestens zehn nach eins muß ich aus dem Haus. Dann können Sie mich an der Prenzlauer Allee in die SBahn einsteigen sehen. In Düsseldorf wartet ab sieben der Chauffeur; er wird ziemlich aufs Gas treten müssen, wenn wir es zum Ersten Gang schaffen wollen.

Für mich ist dieses Essen auch ein kleines Abenteuer. Nämlich hat mich die Contessa gebeten, Eigenes vorzulesen, aber Leichtes – wie Sie merken, schreib ich mich grad ein. („Die Kunst des Zitats, von anderen aussprechen zu lassen, was man zu sagen hat, wird so zu einer Methode der Nachdenklichkeit”: Steffens, >>>> Versuch über Unglück.) Ich werde wohl ein wenig aus >>>> Der Engel Ordnungen lesen und vielleicht Das Bellephatt – Sie wissen schon, das Geschichtchen mit der kleinen Bierjungfrau. Daß ich für meine Humoresken noch weniger bekannt bin wie als Personifizierung von Sanftmut ist wahrscheinlich das Seltsamste von allem. Deshalb möchte ich unbedingt, und zwar in Ersehnung des Frühlings, dieses Gedicht in Erinnerung bringen:

Amsels Weisheit

Die Amsel hat ein Recht zu singen,

will sie uns doch den Frühling bringen

mit Wärme und Vermehrung.

Doch in dem dunklen Bau der Bär

tut mit Erwachung sich sehr schwer;

er brummt was über Ruhestörung

und furzt, weil‘s niemand hört,

vom eignen Schnarcheln noch betört

„Halt‘s Maul!“, worauf er zur Entleerung

schwankt und ächzt und stöhnt.

Doch wird auch er ganz bald versöhnt

mit Amseln und Begehrung werden -

es muß ihn nur der muntre Trieb

zwacken in beiden Lenden lieb

hinaus zur Welt-Erhörung:

daß Paarung werd‘ auf Erden.

Ihr

Ringelmätzchen

aka

Albern Ringelmätz Sanftmuth

albannikolaiherbst - Dienstag, 19. Dezember 2017, 11:55- Rubrik: Arbeitsjournal

[Arbeitswohnung, 9.30 Uhr

Leszek Możdżer, Solingen 2014]In jedem unglücksverstörten Gemüt

ersteht die Metaphysik neu.

Andreas Steffens

Tief beeindruckt, Freundin bin ich. Habe >>>> Andreas Steffens‛ Versuch über Unglück zu lesen begonnen, nachdem ich schon auf der vergangenen Buchmesse hineinge„schnuppert” hatte. Schon da fiel mir die Sprache auf, ein an Adorno geschulter Stil von hoher Schönheit: geschult, nicht nachahmend; geschult wie Beethoven an Mozarts Spätwerk, geschult wie Wagner an Carl Maria v. Weber (Euryanthe), geschult wie >>>> Gerd-Peter Eigner an Flaubert und Nabokov, wie ich selbst (vielleicht) an Döblin und Aragon:

Und ich lese darin, was ich für mich selbst empfunden, seit einiger Zeit, habe, ohne indes des formulierten Ausdrucks innegewesen zu sein. Sie wissen, ich habe gerade in meiner depressiven Zeit viel übers Altern oder ein vermeintliches Altern geschrieben, ohne doch „objektiv” mich alt gefühlt zu haben, geschweige heute zu fühlen. Hier benennt Steffens den Kern. Und in einem einzigen Satz stößt er den Pflock seines von Adorno durchaus verschiedenen Programms ein: „Dagegen hilft nur weiterzuleben, trotzdem zu sein” - nachdem er zuvor die Analyse der persönlichen Katastrophe an der Kehre zur, sagen wir salopp, Weisheit angerissen und zugleich gezeigt hat, weshalb diese erst „in der Wendezeit des Lebens” möglich werden kann, „in der es unabweisbar wird, mehr hinter als noch vor sich zu haben.” Da gehe es nämlich, zum Beispiel mit der Liebe, immer ums Ganze, mit Steffens‛ Wörtern und Worten: „In ihr ist das Unglück der Liebe das gefährlichste. (…) Von der Fähigkeit, sie zu überschreiten, hängt ab, ob weitergelebt werden kann”, und wenn wir es können, dann „Leben wir weiter, werden wir es als andere als die, die wir waren, bis wir an diese Grenze gerieten.”

Es ist dies genau das, was ich derzeit... nein, nicht nur „derzeit”, sondern seit einigen Monaten an mir erlebe. Dabei verschieben sich sogar die Begehren oder erfüllen sich gewollt sublimiert; auf dieses gewollt kommt es an, denn es bedeutet als Charaktergewinn zugleich den Verlust, und nicht nur den des geliebten Menschen, den das Unglück ohnedies schon gesetzt hat; vielmehr auch Verlust nach rechts und links von dir und hinter dir. Sämtliche seiner (oder, selbstverständlich, ihrer) Beziehungen sind davon betroffen, der Mensch organisiert sich nicht grundsätzlich neu, doch seine in der Welt innegehabte Stellung krempelt sich um. „Der Imperativ des Unglücks lautet: Sei der Andere, zu dem es dich macht. Im Widerstand dagegen lauert das Scheitern.” Die Depression ist sein Ausdruck. „Kommen wir darüber hinweg, zeigt es uns, wer wir sein können.” Und also – werden. [Możdżer, Solo live 5.4.2014]

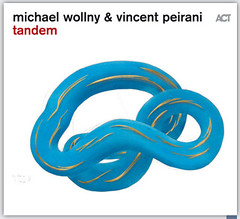

Broßmann war gestern abend da, wir aßen und hörten bis nach Mitternacht viel Musik. Wieder einmal wurde mir klar, wir wenig wir verstehen, wenn wir nicht konzentriert zuhören – und zwar gerade, wo es im Nebenhören perlt und swingt. >>>> ACT hatte mir Michael Wollnys und Vincent Peiranis tandem geschickt

und ich sie schon ein paarmal neben der Arbeit gehört. Ich fand sie hübsch, aber nicht bemerkenswert. Nun änderte es sich, und zwar so gewaltig, daß ich mir heute vormittag den Rezensionsauftrag von >>>> Faustkultur geholt habe. Gerade in den feinen Leisheiten gelingen den beiden Musikern Schönheiten, die pfiffig zu nennen unsensibel burschikos wär. Näheres dazu, wenn meine Kritik – die, wie bei mir stets, der „unendlichen Nähe” und eben nicht der Distanz verpflichtet sei – bei Faust zu lesen sein wird.

Allerdings „toppten” wir beide, Broßmann und ich, das Ergebnis noch. Es ist bei einem Akkordeonisten naheliegend, ja zwingend, zu dem großen Solitär >>>> Jean Pacalet zu schauen, der viel zu früh verstarb und heute komplett ein Unbekannter ist; zu wirklicher Bekanntheit gelangt er nie. Auch Broßmann kannte ihn nicht, obwohl ich ihm wie Ihnen, Freundin, ja schon mehrfach über ihn geschrieben habe, diesem Dionysos und zugleich der mater dolorosa dieses Instrumentes. Doch auch Freunde lesen Die Dschungel nicht täglich.

Wie auch immer, im kommenden Halbjahr werde ich, ebenfalls für Faust, ein Portrait des vergessenen Mannes schreiben; auch diesen Auftrag bekam ich heute früh.

Irgendwann, als wir ihm, Jean Pacalet, zuhörten, liefen Broßmann die Tränen. Vorher hatte er immer wieder aufgestöhnt, hatte gegrunzt, hatte Ausrufe der Überraschung von sich gegeben. Nein, Freundin, wir haben nicht viel getrunken, eine Flasche Wein zu zweit. Na gut, dann noch jeder zwei, aber nur sehr kleine Malts.

Und meine Lektorin! In ihrer innigen Präzision fand sie immer noch zwei Fehler, bzw. Ungelenkheiten, nachdem ich den Vormittag damit zugebracht hatte, den erste Fahnensatz der Aeolia zu formatieren, also Einrückungen, die für sie wichtig sind, sowie jeder einzelnen Seite Umbruch festzulegen. „Noch nicht rauschicken!” So die SMS aus Wien. „Ich hab noch was gefunden.”

Nachmittags gab ich ab. Jetzt geht die Suche des Setzers nach dem angemessenen Schrifttypus los; ich selbst hatte die Idee, denselben wie in der Joyce-Nachdichtung zu verwenden, die ich in den nächsten Tagen übrigens als lieferbar endlich annoncieren kann. Vorhin kam eine Pdf des Umschlags vom Verlag.

Gut weitergekommen mit der Contessa-Arbeit. Allerdings ist mir ein peinlicher Fauxpas passiert, über den genau zu schreiben ich mich zu sehr schäme. Keine Ahnung, wieso er mir unterlief. Denn spontan, wirklich plötzlich, eröffnete ich eine neue Datei und schrieb das komplette erste Kapitel in einem Zug herunter. War richtig ein bißchen stolz, las in Facetime der Löwin vor, durfte stolz sein. Und dann aber das.

Und noch eine Unleidlichkeit, nunmehr die Mâconière betreffend, indirekt. Da hatte ich doch, um ihre Einladung wahrnehmen und zu ihr in die Sonne fliegen zu können, solch einen Schnäppchenflug gekriegt! Und dann? Heilige Hölle! Dann geht die Fluggesellschaft in die Insolvenz. - Da ich über ein Reisebüro gebucht habe, muß sich nun dieses um einen Ersatz kümmern. Daß man dort derzeit telefonisch nicht durchkommt, ist klar. Aber die noch möglichen, in diesem Zeitraum möglichen Flüge werden von Tag zu Tag teurer.

Jedenfalls muß (s)ich diese Angelegenheit bis heute abend geklärt haben.

Aber auch sonst wird es eine wilde Woche werden; keine Rede von Weihnachtsstimmung. Nicht einmal meinen traditionellen Heidesand habe ich backen können. Morgen abend zur Contessa nach Düsseldorf, nächstentags schreiend früh nach Berlin zurück, den Tag darauf hier ein für mich extrem wichtiges Treffen, und schon wieder fort, weil eine Hamburger Freundin mich um einen Gefallen gebeten hat, den ich ihr gerne erweisen werde. Sonnabendsfrüh wieder nach Berlin und dann nur noch in Heiligabenddingen unterwegs. Imgrunde weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht.

Ach ja, >>>> zum Thema Jaistja und Neinistnein - was auch wir, unter anderem >>>> dort gleich noch einmal, mehrfach diskutiert haben und weiterdiskutieren werden - findet sich heute >>>> ein kluger Artikel in der NZZ. Er zeigt, worum es wirklich geht.

Ihr, um der NZZ zu folgen,

Schwein

P.S.: Weil unter Zeitdruck, setze ich heute mal mit >>>> Christopher Ecker aus.

P.P.S.: Ach, und ob wohl Ihre Freundinnen, gerne aber die Freunde auch, >>>> diese Empfehlungen wahrnehmen mögen?

albannikolaiherbst - Montag, 18. Dezember 2017, 10:50- Rubrik: Arbeitsjournal

[Arbeitswohnung, 7.45 Uhr

Villa Lobos, Bachiana brasileira VIII]

Heute, als er noch ein Kind war, erzählt uns Christopher Ecker von einem Gespräch mit seinem Teddybären, der dem kranken Jungen unerbittlich die letzte Konsequenz abverlangt, wenn auch nur in der Frage: „Aber weißt du auch, was du dann tun mußt?” Im Eimer neben dem Bett steht ein flacher Wassersee und wartet.

Die Miniaturen der >>>> Anderen Häfen haben also auch zarte, hier im Wortsinn, Seiten:

Wobei ich >>>> die Diskussion von gestern durchaus noch nicht für abgeschlossen halte. In einem (un)gewissen Sinne tut >>>> Tadeusz Konwicki da nicht nur etwas, sondern einiges hinzu. Mit der Mâconière hatte ich gestern einen kurzen geemailten Wortwechsel zur Scham, für die wiederum >>> meine Eckerfrau zu einem Symposion gern einladen würde; ich erinnere mich, vor vielen Jahren auch mit >>> Katharina Hacker über sie gesprochen zu haben: als eine Notwendigkeit auch der erotischen Erregungen, ihre, so Hacker, conditio sine qua non. Wir könn(t)en daraus folgern, daß die Lust um so größer wird, je näher sie der Sünde ist. Werden Bilder wie Balthus‛ verboten werden, wird, sie zu betrachten, zur ungeheuren Sinnenerschütterung derer führen, denen es – wenn unter Strafandrohung zumal – gelingt. Auf diese Weise wird der Pädophile in den Himmel explodieren, ja selbst dem Busengrapscher ein Stückchen Seligkeit zuteil.

Erinnern Sie sich, Freundin, noch der Zeiten, in denen fast wöchentlich von Exhibitionisten die Rede war, die Zeitungen prallvoll mit ihnen? Das waren Leute, in aller Regel Männer, die außer einem Trenchcoat von Columbo gar nichts am Leibe trugen, und außer Schuhen, klar... - und dann, in irgendeinem Park, an irgendeiner Straßenecke, wenn junge Frauen oder gar Kinder daherkamen, diese von der Schule, öffneten sie ihn, also den Mantel, und zeigten ihr... wie soll ich‛s nennen, Ding? Möglicherweise stand es schon ganz statthaft und ward indes vom der ihrem Blicken Ausgesetzten Entsetzen nun erst so richtig prall.

Wo sind diese Exhibitionisten eigentlich hin? Ihnen galt die Volkssorge damals nicht minder als heute derFRauAlsSexualobjekt, nur gab es halt noch Twitter nicht. Es war eine richtige Mode, wegen der Exhibitionisten aufs allertiefste erschüttert zu sein ( aus aller Tiefe).

Wie auch immer, die richtige Antwort, die einzig passable, hatte Hannes Wader parat. Da steht so ein DenPimmelZeiger, und die Kinder, die ihn – also beide, Pimmel wie Zeiger – auf der Straße besuchen, strecken die Händchen mit ausgestreckten Zeigefingern aus und fangen an zu lachen. Nicht nur die Jungs, die Mädchen selbstverständlich auch. „ Waaas? Das da soll mal in mich rein?” Und schüttelt sich, und die Lachtränen kullern.

Also ich verstehe das Elend der Exhibitionisten. Vor allem, wo bleibt ihr Raum, wenn wir heutzutage schon im Tatort, nämlich sogar am Sonntag Schwänze sehen können? allerdings nur baumelnde – so hätten sie denn noch eine Chance, vorausgesetzt, ihre Physiologie spielt mit, und daß es nicht zu kalt ist. - Weiß Göttin! welcher Exhibitionist müßte nicht auf den neuerlichen Anzug der Sitten mit höchster Freude reagieren?

Und wir, wir Künstler, werden wieder etwas wert! Heute, deshalb, anders >>>> als gestern, kann ich den Bildsturm der Hashtags nur bejubeln. Wenn ich ein Restaurant betrete, und wie ein Wind über Savannen, wie die Strömung über das Seegras raunt es sich von Tisch zu Tisch, flüsternd, wispernd, ergriffen von Abscheu und Begehren: „Da, sieh doch nur! ein Admirador... !!!” Man wird da als Unhold richtig was wert.

Meine lieben und bösen Geschlechtsgenossen: Wann zuletzt hattet ihr beim Betrachten eines Gemäldes eine Erektion? Hat Euch der Balthus tatsächlich erregt? Eher nicht, oder? zumal überall Sensoren hängen, und die Luftfeuchtigkeit wird kritzelnd überwacht (wer aufmerksam lauscht, vernimmt den Fingernagel über die schwarze Schultafel kratzen), am Eingang zu den nächsten Sälen steht ein livrierter Museumswächter, an den Ausgängen jeweils auch, möglicherweise darf man auch gar nicht nahe genug ran an das sowieso restlos musealisierte, also gänzlich desinfizierte Bild. - Da hingegen... Die Löwin und ich haben mal im gotischen Dunkel der >>>> Église Saint-Gervais, während vorne vorm Altar weißgekleidete Nonnen auf die Knie gingen, haben mal... nein, das führe ich nicht aus (indes in einen Roman, da sollte es hinein)... also haben mal: Punkt. Und der Singsang, das schwebende Wispern der gläubig in Jesu Versunknen, Versunkeninnen, umwehte kühlend unser hechelnd Atmen und füllte es mit ebender mystischen Transzendenz, die der Frauen und Männer Vereinigungen zu dem heiligen Akt machen, der sie sind. Dies läßt sich in späterem Alter fast nur noch über Perversionen erreichen.

Orte und Gelegenheiten wie diese sind rar geworden; jetzt werden sie wieder aus den gleichfalls raren Schatten sprießen. Ach, wer wie ich befürchtet hatte, das Anything goes des ökonomischen Primats habe Künste wie Sexus ihrer penetrierenden Stachel beraubt und der Empfängnis, der darf nun wieder hoffen. Ein neues Erschauern geht über Haut und Härchen der Welt, wie wenn uns, als wir noch ein Junge waren, zum ersten Mal ein Mädchen berührte, dort wo wir uns kaum selbst schon zu berühren wagten oder nur unter der Decke, wo wir es selbst nicht sahen. „Sie fallen rückwärts gegen einen rissigen, regennassen Baumstamm. Das Mädchen befindet sich immer noch in Lethargie. Witek löst den Mund von ihren halbgeöffneten Lippen. Er sieht ihr schrecklich blasses Gesicht, die geschlossenen Augen. Er will sie belebten, greift instinktiv in den Ausschnitt und fühlt sofort jene geheimnisvolle, wunderbare weiche Rundung, die betäubend duftende Wärme, die unglaublich schöne Rauhheit der Brustwarze. Er empfindet all das, was einst vor Jahren jeden jungen Menschen erschütterte.” (Konwicki S.161)

Erschütterung. Eben um sie geht es. Und um jene Kraft, die sie wieder ermöglicht, sie, die stets das Gute will und stets das Böse erst erschafft: >>>> die göttlichen Flügel der Sünde. O Freundin, wie riech ich – dabei hat noch gar nicht der Winter begonnen – F r ü h j a h r s l ü f t e !

Genießen Sie sie, genießen Sie mit mir!

ANH [Villa Lobos, Sinfonia II]

albannikolaiherbst - Freitag, 15. Dezember 2017, 09:39- Rubrik: Arbeitsjournal

[Arbeitsjournal, 9.27 Uhr

Kinderrufe vom nahen Hof des Gymnasiums: Erste große Pause

Dazu Spatzenschwatzen, Hinterhof II]

Es läßt sich nicht anders sagen: Der neue Angriff, diesmal auf >>>> Balthus‛ Träumende Thérèse, ist ein Angriff auf die Kunst insgesamt:

Und zwar ein Angriff auf die, wie es die ausgesprochen kluge >>>> Andrea Köhler sehr richtig sieht, der Kunst notwendige Ambivalenz, einer, die, sage zusätzlich ich, auch moralische Dogmen infrage stellt und stellen, ja ihnen zuwiderlaufen können muß. Unterwirft sie sich dem moralischen Gebot, landet sie in der Notwendigkeit, der sich die mittelalterliche Malerei ausgesetzt sah: die Wirklichkeit nämlich in den Hintergrund zu verlegen oder ganz zu verschweigen.

Der voyeuristische Blick ist ein Teil der Wirklichkeit, sowohl bei Männern als auch Frauen, indes bei jenen unverstellter, gleichsam naiver; gerne, Freundin, dürfen Sie auch dümmer dazu sagen. Und so, wie auch Kinder bereits Sexualität haben, gibt es umgekehrt eine empfundene von manchen Erwachsenen gegenüber Kindern. An der Empfindung selbst ist nichts schlecht. Sie ist, Punkt. Es gab sogar Kulturen – solche, auf denen das Abendland kulturell fußt –, denen Sexualität zwischen Älteren und Jugendlichen der Initiationsmodus war. Fragwürdig wurde dies erst durch das Christentum, das insgesamt körper- und damit frauenfeindlich ist, zumindest war, sich Sexualität aber dennoch unter dem Vorhang der Macht erfüllte – nun noch aufgekitzelt durch das „Böse”, für das man obendrein abtestiert werden konnte: Die Sünde ist der Königsweg der Gläubigen.

Kunst stellt Wirklichkeit dar, stellt sie vor Augen. Selbstverständlich wird der Betrachter von >>>> Balthus‛ Bild zum Vouyer; darum genau geht es doch. Er wird es ebenso, wie er‛s in Caspar David Friedrichs >>>> Wanderer über dem Nebel wird; dort wird er‛s sogar selbstreferentiell.

Überdies wird Moral in den gegenwärtigen Debatten zum Mainstream; Moral wird zur Mode. Übersehen wird dabei, und zwar entweder absichtsvoll oder schreiend naiv, daß die Darstellung einer Vergewaltigung (als Teil unserer erlebten Wirklichkeit) durchaus nicht Vergewaltigung-selbst ist. Der Roman eines Faschisten ist nicht notwendigerweise faschistisch (ich denke z.B. an Miodrag Bulatovics >>>> Die Daumenlosen), indessen es der Roman eines Antifaschisten durchaus sein kann.

Allgegenwärtige Moral wird zur Unmoral, indem sie sich diktatorisch aufwirft; es gibt eine Diktatur der Quote: eine der schärfsten Gefahren, die, Hand in Hand mit der Genderisierung, der demokratische Kapitalismus bereithält und nunmehr ausspielt. Es ist der praktischste, weil zuhandenste Vorhang, der sich vor die eigentlichen, nämlich seine, Probleme ziehen läßt, sei es die Prekarisierung, seien es die kulturellen Verwerfungen durch Globalisierung, seien es die Flüchtlingsströme, unter denen sich als „Wirtschaftsflüchtlinge” denunzierte Menschen befinden, die imgrunde Klimageflohene sind. Zudem sind die derzeitigen Debatten extrem funktionable Werkzeuge der Massenführung: Freiheitsräume werden nur noch dort gelassen, wo sie sich ökonomisch empfehlen. Panem et Circensis der Moralitäten.

Ein anderes Beispiel, es hängt mit Genderisierung und erotical correctness engst zusammen:

Eine der Hauptstützen der westlichen Wirtschaftsmatrix ist der Zins; der Koran hingegen verbietet ihn. Auch aus dieser Perspektive läßt sich die besonders aus der rechten und "liberalistischen" Ecke betriebene Islamkritik betrachten; dabei geht es nämlich gar nicht um die dogmatische Auslegung einer monotheistischen Spielart, sondern tatsächlich um sie selbst auch in ihren toleranten Formen.

Doch zu Balthus zurück. Es wird nicht mehr lange dauern, bis auch >>>> Egon Schieles Frauenbilder als Verstoß gegen die Allgemeine Wohlfühlordnung und schwerster Sittenverstoß anzusehen sein werden; als Wally Neuzil mit dem Maler eine leidenschaftliche Beziehung einging, war sie sechzehn, er einundzwanzig. Auch Schieles Bilder, nicht nur die von ihr, werden deshalb abgehängt und aus sämtlichen Galerien und Museen verbannt werden müssen. Die Liste läßt sich in der Kunstgeschichte von unserer Gegenwart bis in die Vergangenheit unendlich fortsetzen. Ich sehe schon die Scheiterhaufen. Sie brennen nicht mehr, das würde ja an 1936 erinnern, was politisch nicht korrekt wär. Sondern das Zeug kommt ins Loch. Zement drüber, fertig.

So radiert sich Geschichte aus.

Nichts wäre der Ökonomie lieber, die den Individuen nicht Wurzeln mehr, nicht Widerständigkeiten gestattet, sondern sie zu Replikanten programmiert. An dieser Programmierung haben die derzeitigen Debatten tätigsten Anteil und treiben sie voran, sei es, daß sie aus Mark Twain, nun wahrlich dem Gegenteil eines Rassisten, die „Nigger” rauszensieren, sei es, daß Astrid Lindgren umgeschrieben, sei es, daß Lukas der Lokomotivführer um seine Tabakspfeife coupiert wird. Es wird bald auch keine Fotografien von Herbert Wehner oder Ernst Bloch mehr geben, auf denen sie rauchen – was heißt, daß es von ihnen bald gar keine Bilder mehr geben wird, jedenfalls keine, die gezeigt werden dürfen. Den großen >>>> STERN-TitelYO TAMBIÉN SOY >>>> UN ADMIRADOR

werden wir erst recht nicht mehr nicht erleben.

Übrigens saß Schiele tatsächlich wegen „Verbreitung unsittlicher Zeichnungen” für etwas mehr als drei Wochen im Gefängnis. Es war das Todesjahr Gustav Mahlers. Wir fallen ins Biedermeier zurück, also in die – ecco! – „Gründer”jahre. Die einzige, die den eingesperrten Schiele besuchte, war seine Geliebte – ebenjene Minderjährige, die sein bekanntestes Modell werden sollte. Darüber indes, über die Haft, hier keine Klage: Es ist das Risiko, daß jeder Künstler trägt – nicht aber auch sein Werk zu tragen hat, um dessentwillen er es auf sich nimmt. Persönlich hat er zu „zahlen” und wird es immer auch tun (oder sich, moralisch völlig legitim, durch Flucht entziehen); im Gegenzug und aus Achtung hat die Kunst selber frei von Sanktionen zu sein. Wir hätten andernfalls gar nicht das Recht, Kunst- und Architekturzerstörer wie die Krieger des داعش (IS) als Verbrecher zu bezeichnen.

Nach, Freundin, diesen meinen Erregungen verhilft mir Christopher Ecker heute zu einer geradezu Läuterung – nämlich den Künstler und das, was ich eben seinen Risikowillen nannte, in einer geradezu >>>> borgesschen Allegorie: >>>> das Bauopfer nämlich selber zu sein.

Bauopfer heißt auch der Text. - „Zeit: frühes Mittelalter. Held: ein junger Brückenbaumeister. Weitgereist, vielgerühmt und vielleicht ein wenig zu ehrgeizig. Jemand, der alles richtig machen will und bei der Versammlung auf dem Marktplatz” öffentlich erwägt, welches oder wessen Opfer erfordert sei, um den Halt der großen Brücke auf lange Zeit zu garantieren. Er verwirft die schwarze Katze selbstverständlich – unisono mit Ecker selbst – sofort; überhaupt scheinen ihm Tieroper zu klein zu sein; es sollte schon ein Mann sein.

Frauen sind, wie wir wissen, im Christentum nicht gleichberechtigt ( Paulus, >>>> 1 Korinther 11), ergo auch nicht als Opfer wertvoll genug; daher kommt der junge Mann erst gar nicht auf sie. Doch was für einen Mann? Einen Tischler (Ecker nennt ihn nicht, obwohl er sich Jesu wegen anböte), einen Böttcher, einen Fischer? Nein, bewahre! Es müsse vielmehr jemand sein, „der – ja, das ist es! – mit der Brücke selbst zu tun hat, damit seine eingemauerte Seele für alle Zeiten dieses die Luft frech verhöhnende Bauwerk schützen kann.”

Die dreiseitige Erzählung endet mit einer, wie es im Film heißt, Totalen: Wir steigen über ihr gleichsam in einem Ballon, der höher und immer, immer höher schwebt, um irgendwann im Himmel anzulanden.

Lassen Sie mich, Freundin, diesmal mit einer Strophe des Gedichtes „Lust” von Klaus Kinski enden :

Ich hab den Mädchen in die Brust gebissen,

wie bunte Tiere frische Feigen fressen,

bis ich von ihrem Sonnenbrand zerrissen

>>>> in ihre Kater stürzte wie ein Gott besessen -

ANH

albannikolaiherbst - Donnerstag, 14. Dezember 2017, 11:41- Rubrik: Arbeitsjournal

|

|

Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop,

meinen Sohn.

Herbst & Deters Fiktionäre:

Achtung Archive!

DIE DSCHUNGEL. ANDERSWELT wird im Rahmen eines Projektes der Universität Innsbruck beforscht und über >>>> DILIMAG, sowie durch das >>>> deutsche literatur archiv Marbach archiviert und der Öffentlichkeit auch andernorts zugänglich gemacht. Mitschreiber Der Dschungel erklären, indem sie sie mitschreiben, ihr Einverständnis.

NEU ERSCHIENEN

Wieder da - nach

14 Jahren des Verbots:

Kontakt ANH:

fiktionaere AT gmx DOT de

E R E I G N I S S E :

# IN DER DINGLICHEN REALITÄT:

Wien

Donnerstag, 30. November 2017

CHAMBER MUSIC

Vorstellung der neuen Nachdichtungen

VERLAGSABEND >>>> ARCO

>>>> Buchhandlung a.punkt

Brigitte Salandra

Fischerstiege 1-7

1010 Wien

20 Uhr

NEUES

Die Dynamik

hatte so etwas. Hab's öfter im Kopf abgespielt....

Bruno Lampe - 2018/01/17 21:27

albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:45

Zwischenbemerkung (als Arbeitsjournal). ...

Freundin,

ich bin wieder von der Insel zurück, kam gestern abends an, die Wohnung war kalt, vor allem ... albannikolaiherbst - 2018/01/17 09:38

Sabinenliebe. (Auszug).

(...)

So beobachtete ich sie heimlich für mich. Zum Beispiel sehe ich sie noch heute an dem großen Braunschweiger ... Ritt auf dem Pegasos...

Der Ritt auf dem Pegasos ist nicht ganz ungefährlich,...

werneburg - 2018/01/17 08:24

Pegasoi@findeiss.

Den Pegasus zu reiten, bedeutet, dichterisch tätig...

albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:50

Vom@Lampe Lastwagen fallen.

Eine ähnliche Begegnung hatte ich vor Jahren in...

albannikolaiherbst - 2018/01/17 07:43

findeiss - 2018/01/16 21:06

Pferde

In dieser Nacht träumte ich, dass ich über hügeliges Land ging, mit reifen, dunkelgrünen, im Wind raschelnden ... lies doch das noch mal

dann stimmt auch die zeitrechnung

http://alban nikolaiherbst.twoday.net/s tories/interview-mit-anady omene/

und...

Anna Häusler - 2018/01/14 23:38

lieber alban

sehr bewegend dein abschied von der löwin, der...

Anna Häusler - 2018/01/14 23:27

Bruno Lampe - 2018/01/11 19:30

III, 356 - Merkwürdige Begegnung

Seit einer Woche war die Wasserrechnung fällig und ich somit irgendwie gezwungen, doch noch das Postamt ... Bruno Lampe - 2018/01/07 20:34

III, 355 - … und der Gürtel des Orion

Epifania del Nostro Signore und Apertura Staordinario des einen Supermarkts - Coop. Seit dem ersten Januar ... Bruno Lampe - 2018/01/03 19:44

III, 354 - Neujahrsnacht e dintorni

Das Jahr begann mit einer unvorgesehenen Autofahrt bzw. mit der Gewißheit, mir am Vormittag Zigaretten ... albannikolaiherbst - 2018/01/03 15:16

Isola africana (1). Das Arbeitsjournal ...

[Mâconièrevilla Uno, Terrasse im Vormittagslicht

10.32 Uhr

Britten, Rhapsodie für Streichquartett]

Das ...

JPC

DIE DSCHUNGEL.ANDERSWELT ist seit 4967 Tagen online.

Zuletzt aktualisiert am 2018/01/17 21:27

IMPRESSUM

Die Dschungel. Anderswelt

Das literarische Weblog

Seit 2003/2004

Redaktion:

Herbst & Deters Fiktionäre

Dunckerstraße 68, Q3

10437 Berlin

ViSdP: Alban Nikolai Herbst

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Autor diese Weblogs erklärt hiermit

ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle

und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft

der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.

Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten

aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung

verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb

des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für

Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,

Diskussionsforen und Mailinglisten, insbesondere für Fremdeinträge

innerhalb dieses Weblogs. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,

haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,

nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung

lediglich verweist.

|