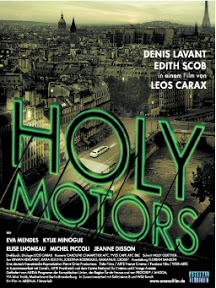

Leos Carax: Holy Motors ODER Kein Geheimnis ist. Das enttäuscht am Ende d o c h.

Vielleicht soll man nicht solche Erwartungen haben:

Zum einen gehören Leos Carax‘ ersten beiden Filme zu meinen Kino-Heiligtümern, „Les amants du Pont-neuf“ von 1991, viel mehr aber noch das Debut, >>>> „Mauvais sang“ von 1986 - sowie, damit zusammenhängend, gefällt mir dieser egomane Regisseur; ich habe ihn gehalten - und halte ihn noch - für einen hochorganischen, nämlich dabei völlig autonomen Erben Jean-Luc Godards, den er mit dem David Lynch von „Twin Peaks“ und „Mulholland Drive“, kann man sagen, gemischt hat, doch bereichert um einen hochgradig eigenen Blick auf die Wirklichkeit, ja auf unmittelbare Zeitgenossenschaft. In „Mauvais Sangue“, eine phantastische, als quasi-Thriller erzählte Kriminal-Rhapsodie um den HIV-Virus, ist das ganz besonders zu spüren, auch die Wahrung des „französischen“ Filmblicks, den ich, mehr noch, als einen europäischen empfinde. Carax ist immer allein seinem Stoff verpflichtet und seiner Obsession von Kino. Davon ist in „Holy Motors“ nach wie vor einiges erhalten. Auf die schnellen Sensationsbedürfnisse eines „großen“ Publikums wird so wenig Rücksicht genommen wie auf die Allüren der beteiligten Stars. Von den Dreharbeiten zu „Mauvais sang“ wurde erzählt, den Darstellern sei während der Arbeit verboten gewesen, sich privat und überhaupt zu unterhalten. Statt Ablenkungen die, zur Konzentrationsverpflichtung, permanente Beschallung mit klassischer Musik auch während der Drehpausen.

Ich mag solche Exzentrik, halte sie für unabdingbar, wenn wir Kunstwerke schaffen wollen. Sie ist aber nur die Voraussetzung, nicht schon Garantie, will sagen, alleine reicht sie nicht aus. Da muß auch Seele des Dinges sein, Seele im Thema, die Seele eines drängenden Anliegens, das über ein unverbindliches Spiel hinausweist. Die Dinge selbst müssen zur Sprache finden; kein Veni creator spiritus kann sie herbeirufen, sondern die Exzentrik des Künstlers, und seine Schaffenswut, sind ihr nichts als das wenn auch notwendige Medium.

Zum anderen hatte ich >>>> Phyllis Kiehls so leidenschaftliche Eloge gelesen und war deshalb gleich zweifach positiv geladen: Ich w o l l t e den neuen Carax gutfinden.. Was mir auch eine halbe Stunde lang gelang. Dann begann der Film, sich zu ziehen. Das lag ganz sicher nicht an der Bildwelt, sondern an der Fabel. Weil sie nämlich keine ist, aber es zu sein behauptet, sich sogar als ein Rätsel behauptet, hinter dessen Lösung ein Geheimnis steht. Wir können aber solche Rätsel nicht konstruieren, keines, das tiefer als bloß unverbindlich für ein Spiel stünde. Es muß sich vielmehr einstellen - um es pathetisch zu sagen: Es muß uns wählen. Wir selbst, die wir dran arbeiten, sind unwichtig dabei.

Die Fabel mal zusammengefaßt.

Monsieur Oscar verläßt allmorgendlich als jemand anderes eine Bleibe, steigt in eine weiße Limousine, wird durch Paris gefahren und erledigt einen Auftrag nach dem nächsten, mehrmals einen Mord, mal eine Entführung, mal eine Straßenbettelei; zwischendurch trifft er als vielleicht er selbst seine Tochter, als vielleicht ebenfalls er selbst eine junge Kollegin, und abends kehrt er als wieder jemand anderes in eine nächste Bleibe, um, wahrscheinlich, morgens als dieser nächste andere erneut aufzubrechen und in die Limousine einzusteigen. Da er ein Meister der Maske, also Verwandlung, ist, wird er immer genau als das wahrgenommen, was er darstellen soll.

Ich mag solche Exzentrik, halte sie für unabdingbar, wenn wir Kunstwerke schaffen wollen. Sie ist aber nur die Voraussetzung, nicht schon Garantie, will sagen, alleine reicht sie nicht aus. Da muß auch Seele des Dinges sein, Seele im Thema, die Seele eines drängenden Anliegens, das über ein unverbindliches Spiel hinausweist. Die Dinge selbst müssen zur Sprache finden; kein Veni creator spiritus kann sie herbeirufen, sondern die Exzentrik des Künstlers, und seine Schaffenswut, sind ihr nichts als das wenn auch notwendige Medium.

Zum anderen hatte ich >>>> Phyllis Kiehls so leidenschaftliche Eloge gelesen und war deshalb gleich zweifach positiv geladen: Ich w o l l t e den neuen Carax gutfinden.. Was mir auch eine halbe Stunde lang gelang. Dann begann der Film, sich zu ziehen. Das lag ganz sicher nicht an der Bildwelt, sondern an der Fabel. Weil sie nämlich keine ist, aber es zu sein behauptet, sich sogar als ein Rätsel behauptet, hinter dessen Lösung ein Geheimnis steht. Wir können aber solche Rätsel nicht konstruieren, keines, das tiefer als bloß unverbindlich für ein Spiel stünde. Es muß sich vielmehr einstellen - um es pathetisch zu sagen: Es muß uns wählen. Wir selbst, die wir dran arbeiten, sind unwichtig dabei.

Die Fabel mal zusammengefaßt.

Monsieur Oscar verläßt allmorgendlich als jemand anderes eine Bleibe, steigt in eine weiße Limousine, wird durch Paris gefahren und erledigt einen Auftrag nach dem nächsten, mehrmals einen Mord, mal eine Entführung, mal eine Straßenbettelei; zwischendurch trifft er als vielleicht er selbst seine Tochter, als vielleicht ebenfalls er selbst eine junge Kollegin, und abends kehrt er als wieder jemand anderes in eine nächste Bleibe, um, wahrscheinlich, morgens als dieser nächste andere erneut aufzubrechen und in die Limousine einzusteigen. Da er ein Meister der Maske, also Verwandlung, ist, wird er immer genau als das wahrgenommen, was er darstellen soll.

Weil dies alles von einem Prolog eingeführt wird, in der ein durch eine Tapetentür in das Kino von Twin Peaks versetzter Filmvorführer auf ein erstarrtes, vielleicht auch nur schlafendes Publikum hinabsieht, könnte man annehmen, Carax habe eine Parabel auf Schauspielerexistenzen im Sinn gehabt, die er, noch stärker vielleicht, zu einer allgemeinen künstlerischen Aussage über unser aller Existenz transzendieren wollte. Jeder von uns trägt Masken: in diesem Sinn. Und wir wüßten nicht mehr, wer wir seien.

Das kann man, wenn man will, so sehen.

Allein, was bringt‘s?

Denn zwar leben wir in Sprüngen und auch unsere Rollen haben Sprünge, existentiell sind sie dennoch immer verbunden. Was eben den Konflikt schafft. Der rote Faden, den im Spielfilm die weiße Limousine darstellt, gibt es im Leben so wenig wie das Auftragsbuch - schon gar nicht einen Auftraggeber, der, Gott persönlich vielleicht, in einer kurzen Szene im Fonds des Wagens sitzt und Monsieur Oscar fragt, weshalb er das alles denn tue. „Für die Schönheit“, antwortete der. Er hätte auch sagen können „Für meinen Tintenfisch“ oder „Weil ich Spiegeleier liebe“; es hätte den gleichen Gehalt, wäre das, was es eben ist, eine dahinproduzierte Verrätselung. Die. Eben kein Rätsel.

In Carax‘ Film ist überdies alles, wenigstens das meiste, Zitat, aber nicht so, daß es zusammengenommen etwas Neues ergäbe oder irgend eine wenigstens ästhetische Einsicht vermittelte, sondern alles bleibt in der Privatsprache dieses Filmemachers stecken, in seinen bestimmten Vorlieben, vor allem aber in seiner ans Larmoyante grenzenden antitechnischen Sentimentalität. Da ist es geradezu erlösend, wenn er mal einen Witz macht, etwa >>>> auf dem Friedhof Montmartre, wo sich sämtliche Grabinschriften in ein „Visitez mon site“ verwandelt haben und, unter Angabe jeweils der Webadresse, daraus abgezogenen Variationen. Freilich steht auch d ahinter der larmoyante Kulturpessimismus, der genau so unsere Feuilletons, da aber aus Kalkülen des Machterhalts, durchzieht und bei Carax seinen, ich muß schon sagen, peinlichen Höhepunkt in dem Gespräch findet, das nachts die abgestellten Killer-Limousinen unterm Parkdeck führen:

Das kann man, wenn man will, so sehen.

Allein, was bringt‘s?

Denn zwar leben wir in Sprüngen und auch unsere Rollen haben Sprünge, existentiell sind sie dennoch immer verbunden. Was eben den Konflikt schafft. Der rote Faden, den im Spielfilm die weiße Limousine darstellt, gibt es im Leben so wenig wie das Auftragsbuch - schon gar nicht einen Auftraggeber, der, Gott persönlich vielleicht, in einer kurzen Szene im Fonds des Wagens sitzt und Monsieur Oscar fragt, weshalb er das alles denn tue. „Für die Schönheit“, antwortete der. Er hätte auch sagen können „Für meinen Tintenfisch“ oder „Weil ich Spiegeleier liebe“; es hätte den gleichen Gehalt, wäre das, was es eben ist, eine dahinproduzierte Verrätselung. Die. Eben kein Rätsel.

In Carax‘ Film ist überdies alles, wenigstens das meiste, Zitat, aber nicht so, daß es zusammengenommen etwas Neues ergäbe oder irgend eine wenigstens ästhetische Einsicht vermittelte, sondern alles bleibt in der Privatsprache dieses Filmemachers stecken, in seinen bestimmten Vorlieben, vor allem aber in seiner ans Larmoyante grenzenden antitechnischen Sentimentalität. Da ist es geradezu erlösend, wenn er mal einen Witz macht, etwa >>>> auf dem Friedhof Montmartre, wo sich sämtliche Grabinschriften in ein „Visitez mon site“ verwandelt haben und, unter Angabe jeweils der Webadresse, daraus abgezogenen Variationen. Freilich steht auch d ahinter der larmoyante Kulturpessimismus, der genau so unsere Feuilletons, da aber aus Kalkülen des Machterhalts, durchzieht und bei Carax seinen, ich muß schon sagen, peinlichen Höhepunkt in dem Gespräch findet, das nachts die abgestellten Killer-Limousinen unterm Parkdeck führen:

Damit endet der Film nämlich: so, als hätten Disney/Pixar‘s „Cars“ zu viel banalisierten >>>> Oswald Spengler gelesen mitsamt der schon bei d e m falschverstandenen Botschaft, die unsre Omis bereits teilten: daß früher alles sei besser gewesen.

Das ist nicht nur ermüdend, nein, es ist ärgerlich. Mit solchen Aussagen schafft die Kunst sich selbst ab - wenn es Künstlern an der Distanz fehlt, die sie überhaupt erst befähigt, ihr Material ästhetisch übertragbar zu bearbeiten, so, daß es zu einem Sinn kommt, der über die unverbindliche Aneinanderreihung von Einfällen hinausgeht, die sowieso schon andere und oft besser gehabt haben. Insofern spielt Carax‘ Film wider Willen und Absicht den Holly- und Bollywoods zu, also eben der Auffassung von Kino, derer er sich erwehren will. - Wer sagt, er falle, tut‘s - auch dann, wenn der Sturz in teilweise berauschenden Bildern geschieht.

Das ist nicht nur ermüdend, nein, es ist ärgerlich. Mit solchen Aussagen schafft die Kunst sich selbst ab - wenn es Künstlern an der Distanz fehlt, die sie überhaupt erst befähigt, ihr Material ästhetisch übertragbar zu bearbeiten, so, daß es zu einem Sinn kommt, der über die unverbindliche Aneinanderreihung von Einfällen hinausgeht, die sowieso schon andere und oft besser gehabt haben. Insofern spielt Carax‘ Film wider Willen und Absicht den Holly- und Bollywoods zu, also eben der Auffassung von Kino, derer er sich erwehren will. - Wer sagt, er falle, tut‘s - auch dann, wenn der Sturz in teilweise berauschenden Bildern geschieht.

Denn es gibt auch hohe Momente, auch in diesem Carax: etwa die Szene in der Holo-Suite, worin sich Monsieur Oscar körperlich trainiert, wobei man aber merkt, daß er allmählich ins Alter kommt. Die Kampfmuster funktionieren nicht mehr, der Organismus ist geschwächt; eigentlich kann man erwarten, daß er nun bald abgezogen werde - in seinem Metier dürfte das seine Liquidierung bedeuten. Kurz: Er ist bereits ganz außer Atem, als eine kybernetische Ninja die Suite betritt, die zugleich Szenario eines Computerspieles ist. Nun kommt es zu einer visionären Begattungsszene, die auch vor Giger nicht haltmacht, eine Überblendung nibelungenscher Alien-Lindwürmer mit radikalen Penetrations-, nämlich Durchstoßungs-Fantasien, die konsequenterweise den Fantasy-Comic zitieren. Hier wird die Bekanntheit des Bildes einmal, aufgrund der direkten Folge einer mythischen Bildwelt aus modernen technologischen Welten, zur unmittelbar wirkenden, einer gleichsam stehenden Metaphorik von eindringlicher Leuchtkraft: ein geradezu kollektiver Archetyp wird hier wirklich. Nur ist das, in ihrer inhärenten Aussage, ein Eigentor, das sich Carax‘ Computerfeindlichkeit geschossen hat. Wir registrierten das mit Schmunzeln.

Nicht anders visionär ist die Szene, in der sich M. Oscar in Mr. Hyde verwandelt - tatsächlich aber in Jean Renoirs M. Opale >>>> aus „Das Testament des Dr. Cordelier“ von 1959, der ganz sicher beklemmendsten Verfilmung von Robert Louis Stevensons berühmten Schizophrenie-Erzählung. Carax verschneidet sie, nach einem blutigen Warhol-Unfug, mit Balzac und läßt das Monstrum, gleichsam ganz im Schoß der sowohl begehrten wie schließlich von ihm fundamentalislamistisch verhüllten Schönen, die er vom Set aus dem Park in ein verwahrlostes Kellergewölbe verschleppt hat, einschlafen, wozu sein nackter, faunhaft aufgebogener Phallus wie eine Kerze als die Ikone des Sexuellen selbst steht. - Für mich die intensivste und zugleich schönste Szene des Films.

Nicht anders visionär ist die Szene, in der sich M. Oscar in Mr. Hyde verwandelt - tatsächlich aber in Jean Renoirs M. Opale >>>> aus „Das Testament des Dr. Cordelier“ von 1959, der ganz sicher beklemmendsten Verfilmung von Robert Louis Stevensons berühmten Schizophrenie-Erzählung. Carax verschneidet sie, nach einem blutigen Warhol-Unfug, mit Balzac und läßt das Monstrum, gleichsam ganz im Schoß der sowohl begehrten wie schließlich von ihm fundamentalislamistisch verhüllten Schönen, die er vom Set aus dem Park in ein verwahrlostes Kellergewölbe verschleppt hat, einschlafen, wozu sein nackter, faunhaft aufgebogener Phallus wie eine Kerze als die Ikone des Sexuellen selbst steht. - Für mich die intensivste und zugleich schönste Szene des Films.

Ergriffen war ich aber auch von der Chauffeuse, die M. Oscar in der Limousine fährt und ihm Auftrag nach Auftrag auf den Rücksitz legt. Ergriffen, weil ihr noch heute die eklatante Schönheit anzusehen ist, die dreißig/fünfunddreißig Jahre früher aus ihr herauserblüht war und heute in den Fältchen um die Lippen eingetrocknet ist, um nur immer noch trockner zu werden, bis sie, eines nicht mehr fernen Tages, g a n z zu Staub zerfallen wird. Dem setzt diese Frau Haltung entgegen, eine, die auf ihrer Schönheit beh a r r t und sie deshalb immer noch rettet. Das hat tatsächlich Tiefe, und zwar deshalb, weil diese Szene zeigt, wie vieles und wie lange es sich bewahren läßt, wenn wir eben nicht resignieren. Auch dies hebt vor Carax‘ sonstigem Pessimismus den Stinkefinger, der bei dieser erstaunlichen Frau selbstverständlich in den metaphorischen Handschuhen der reinsten Seide steckt. Hier, wie bei dem Faun, weist Carax‘ Film über sich, nämlich ihn, Leos Carax, endlich hinaus.

Ansonsten Mißlingen auf Mißlingen. Nicht nur die nervige Zitiererei der Verwandlungen - die über Sherlock Holmes, >>>> durch Jeremy Brett, schon längst vorher ihre endgültige Travestie bei Inspektor Clouseau gefunden hat, nämlich >>>> durch Peter Sellers -, sondern auch in den erzählten Geschehen. Etwa, wenn Monsieur Oscar zwischendurch mal, wahrscheinlich, Privatperson wird, ein Vater nämlich, der mit seiner Tochter spricht, die er aber hilflos stehenläßt, um sich dem nächsten Auftrag zuzuwenden. So unverbindlich geht es zu. Nicht in der Wirklichkeit, sondern bei Carax. Völlig unverbunden folgt Szene auf Szene. Nicht einmal musikalisch wird legiert. Statt dessen gibt es zwei Gesangseinlagen, die, könnte sein, US-Filme der 40er/50er persiflieren - schwierig genug, wenn Filme sowieso schon nichts als ihre Persiflage sind. Dort wie bei Carax ist das musikalische Songzeug unerträglich. Schließlich, wie schon am Vorabend, wie wohl allabendlich, nimmt Oscar eine wiederneue Identität an, um in ihrer Verkleidung die Nacht irgendwo bei Fremden zuzubringen. Eingangs des Films ist das ein Bankier, den er inmitten des Films erschießt, am Ende aber eine Schimpansenfamilie („Planet der Affen“, klar), die in einem Reihenhaus lebt und ihn, das Familienoberhaupt, erfreut begrüßt. Das ist, selbst wenn man, immer noch, gutwillig zuschaut, ein allenfalls geulkter Buñuel. Derweil setzt die Chauffeuse die Maske großer Bälle auf und verläßt ihre Limousine auf ein spätes date, während die parkenden Autos über ihren mißverstandenen Spengler zu plappern beginnen und zu seufzen.

Früher, das hörten wir bereits, war eben alles besser, ach. Zum Beispiel die Streptokokken, die hatten wirklich ein leichteres Leben. Und die Menschen waren alle noch identisch, etwa bei der Kinderarbeit.*******

Irgend etwas an diesem Film ist mit >>>> Lars von Triers „Melancholia“ verwandt, auch wenn Carax‘s Pariser Road Movie weit mehr als in jenes jammeriger Psychopathologie im Surrealismus wurzelt; der Jammer verbindet beide dennoch. Bei Carax ist das nur besser, nämlich in dem cineastischen Patchwork, versteckt, das einen Zustand von Entropie als einer angeblich bereits erreichten bebildert: nichts als postmoderner Muff. Der läßt das ästhetische Herz der politischen Reaktion als einer Kino-Avantgarde schlagen, die zu müde geworden sei, um noch eigene Einfälle haben zu können. Das ist das wirklich Traurige an „Holy Motors“: wie wenig da noch Vision ist, sei sie nun menschlich oder cineastisch. Man sehe sich einmal wieder >>>> Godards „Nouvelle Vague“ an oder eben >>>> David Lynchs „Mulholland Drive“, um ensetzt begreifen zu müssen, was ihm, Carax, verlorenging, und zwar ästhetisch kampflos. Obwohl doch gerade s e i n e Arbeit dafür stand. Statt dessen heischt er nach Bedeutung, ohne doch, daß ihn irgend ein Rätsel noch angehört hätte. Darum behauptet er‘s durch einen Leerlauf, den w i r ihm füllen sollen.

Ich für meinen Teil habe Bessres zu tun. Was aber Ihnen Ihre Lebenszeit wert ist, das müssen Sie schon selbst entscheiden.

Ich für meinen Teil habe Bessres zu tun. Was aber Ihnen Ihre Lebenszeit wert ist, das müssen Sie schon selbst entscheiden.

albannikolaiherbst - Montag, 10. September 2012, 19:47- Rubrik: Filme