|

|

Oper

Nun also geht es los mit einem der kunstästhetisch spannendsten Festivals in Berlin: dem Infektion mit Ausrufezeichen benannten für neues Musiktheater. Wir werden sehen (und vor allem hören), welche Richtung „das Kunstwerk der Zukunft“ momentan nimmt. Davon einen kleinen, vermutlich aber nicht repräsentativen Eindruck vermittelten seit heute am frühen Mittag zwei Proben, zu denen Pressevertreter - aber ich auch, der alles andere als ein Vertreter der Presse ist; da ich dennoch über das Operntheater schreibe, nenne man mich also einen, auch, Musikschriftsteller, schöner noch einen „homme de lettres de la musique“ (doch was das sei, versteht keiner mehr) - - zu denen und zu den kleinen Gesprächen wir also geladen waren, die teils vorher, teils nachher stattfanden, mit den beteiligten Komponisten, Arrangeuren, Dramaturen, sowie dem derzeitigen Intendanten der Staatsoper, Jürgen Flimm.  Gleich zu Beginn, im Gläsernen Foyer des Schillertheaters, die heikle Situation für das Regieteam: nicht nur ließ die Probenwirklichkeit die Aufführung eines wenigstens annähernd repräsentativen Teiles nicht zu, überdies hatte Michael Boder, der eigentlich vorgesehene musikalische Leiter, der auch schon viel Arbeit investiert hatte, plötzlich ins Krankenhaus gemußt, und fliegend hat Johannes Kaltizke das schon insofern sauschwere Dirigat übernommen, als zugleich zwei Orchester, ein improvisierendes Trio sowie ein oft, wurde erklärt, hinter der Bühne singender Chor zu führen seien, und ebendieser Herr Kalitzke konnte am heutigen Tag nicht; deshalb war die Staatskapelle schon daheim. Geblieben war allein die Akademie für Alte Musik, und also probte man Purcell-Parts. Von dem, was Oehrings eigene Musik ist, bekamen wir nahezu gar nichts mit. Ich hatte indes eine Idee, fragte nach; es war ein bißchen bizarr, wie schroff der ansonsten außerordentlich freundliche und gesprächsoffene Mann entgegnete: „Ich schreibe keine dissonante Musik!“ Als hätte er „Apage, Satanas!“ gerufen. Wozu er dann moderierend ausführte, es wäre absurd, wenn ein heutiger Komponist nicht die musikalischen Entwicklungen von der Vergangenheit bis heute mit verarbeiten würde – hier nun bezogen auf Purcells The Fairy Queen, die auch tatsächlich Thema – mehr metaphorisch allerdings, hatte ich den Eindruck, denn konkret. Es ging im Gespräch auch ein bißchen durcheinander, was denn Surrealismus sei; ich zucke, wenn ich Shakespeares A Midsummer Night's Dream surreal genannt werden höre. Das Stück kennt zwei Realitäten; anders als in der surrealen Ideenwelt sind aber beide nach konkreten Gesetzen strukturiert; Oberon mag zaubern können, doch seine Zauberei ist immer auch bedingt, d.h. von Gesetzen abhängig. Dennoch, wie – und auch, indem es auf dieser Probe noch mißlang – Oehring drei Lieder von Purcell zur sich drehenden Bühne übereinanderlegt, ist von großem Reiz, zumal diese, die Bühne, ein geradezu naturalistisches Wohnungsszenario zeigt: das geht bis zu dem matten Fenster im Flur.  An sich mag ich so etwas gar nicht mehr sehen: hier aber, durch die simultanen Musiken, deren Tonalität sich im Collagieren auflöst, gewinnt es eine enorme Strahlkraft, und zwar dies, obwohl die Lichtregie noch gar nicht funktionierte; es würden, wurde erzählt, Videos dazuprojeziert. Das kann schiefgehen, ja, aber es kann auch von rasender Kraft sein. Am 16., also übernächsten Sonntag, wird man es sehen – ich selbst leider nicht, weil ich dann nicht in Berlin sein werde; aber ich werde nach der zweiten Vorstellung am 19. berichten. Noch weniger läßt sich bislang über Claus Guths Regie sagen, der das Stück – als bereits gemeinsames viertes – mit Helmut Ohring konzipiert hat. Er vermittelte immerhin den Eindruck einer unaufgeregten und visionorientierten Seriosität, irgendwie das Gegenteil der inszenatorischen Wildheit Calixto Bieitos.  Als tatsächlich problematisch empfand ich das zweite vorgestellte Stück, Falk Richters, der da auch Regie führt, For the Disconnected Child; aufgeführt als Zusammenarbeit mit der Berliner Schaubühne eben dort. Einige Presseleute wurden mit zwei Minibussen hinübergefahren, ich nahm mein Rad und hatte, draußen vorm Café, gut Zeit, noch einen Cigarillo zu rauchen und mich von der Sonne bescheinen zu lassen. - Nach mir zuerst, ebenfalls mit dem Fahrrad, kam der Pressesprecher Johannes Ehmann an, sah mich, grinste und sagte: „So muß das sein.“ Ich fand nicht die Gelegenheit, ihm zu erzählen, daß ich mir dies SoSein geradezu herausgeschnitten hatte, nämlich aus den >>>> ArgoFahnen, und nun wirklich glücklich war, das fünf Minuten lang genießen zu können. Denn schon waren die andern da: Nicht unwitzig, wie sie den Büslein entstiegen; 's ist ebenfalls nicht ohne Witz, daß sich Herr Flimm im Smart, so vernahm ich, hatte herfahren lassen, für den eigens ein Parkplatz auf dem Innenhof der Schaubühne reserviert worden sei.

Er – Flimm, nicht der Smart – hatte denn auch das erste Wort, als wir nunmehr drinnen saßen. Wie wunderschön es sei, wieder hier zu sein, sagte er, und daß sein Herz zwar für die Oper, doch auch noch für das Schauspiel schlage. Es waren die Worte eines Mannes, der zurückblickt: seltsam nostalgisch für einen Regisseur der Gegenwart, sehr menschlich, sogar berührend, aber ohne Interesse für jemanden, den die Zukunft interessiert und das Vergangene insofern, als es in diese Zukunft zu führen, mitzuführen sei. Von anderem Schlag dann, völlig anderem Schlag, Falk Richter. Ich würd ihn einen Jungdynamiker nennen: gut gekleidet, aber lässig, Sportschuh an den Füßen, Chucks, wenn ich mich richtig erinner; auch Flimm war mit sowas erschienen. Auch das Bühnenbild des Stücks könnte „typischer“ sein, für Schaubühne und des Regisseures Erscheinung: höchster technischer Standard, laufende Rückprojektionen, die auch direkt szenisch werden können usw.  Das ist viel Glanz, aber nicht wirklich aufregend. Auch die Musik ist nicht aufregend, wenngleich sich manche Hörerfahrung machen läßt: etwa daß zu einem Schubertlied, das der Bariton - Gyula Orendt - gnadenlos schön vortrug – bitte, geben Sie mit dem ganzen Zyklus ein Konzert, ich buch schon jetzt die Karten... - daß zu diesem Lied also mit Gestampfe, Reiben an Vittelflaschen und einer Art Bierkasten, die jemand wie seinen Kopf immer wieder an die Wand knallt und dran herunterknartaschen läßt, perkussioniert wird, was als eine Störung des Liedes gemeint ist, es vielleicht sogar zerstören soll; aber erreicht, ich merkte das im späteren Gespräch auch an, wird das Gegenteil. Denn Schuberts Lied klagt über Nichterfüllung, und genau das wird in dieser Szene laut. Schubert kommt durch die Störung deshalb zu s i c h, die leidende Seele gewinnt hier mehr Kraft, als sie es auch nur entfernt in einem „klassischen“ Konzert könnte, worin sich alle längst auf das Tränchen geeinigt haben, das man sentimentalkokett am Revers trägt; man betrachtet es als einen Diminutiv, den man zu den Geschäftzeiten ganz kommod vergißt. Hier wird das Tränchen nicht nur Träne, sondern ein klagendes Meer. Ganz toll. Ich frage mich allerdings, und fragte das auch Richter, wieso die zeitgenössische Musik dabei so untergehe; das war nicht ganz so stark, aber ähnlich, in dem ersten Stück, das wir hörten, durch das immer wieder Puccini drang. Als ich fragte, mit welchem Konzept die Musiken denn collagiert worden seien, war die Antwort insofern ein wenig dünn, als sie für den Puccini auf den Komponisten abstellte, ohne zu realisieren, daß wir es so mit einer schlechten Verdopplung zu tun haben, wenn der Komponist dem Regisseur, was der tut, vorhertut.

Für ästhetische Fragen blieb aber nicht wirklich Raum, geschweige, sie ernstlich zu diskutieren. Ich hatte auch den Eindruck, sie interessierten die Presseleute nicht; jedenfalls nahm niemand die Steinchen auf, die ich warf. Vielleicht aber einfach deshalb, weil sich aus dem Gesehenen und Gehörten nur in höchst relativer Weise Schlüsse auf das Gesamtergebnis ziehen lassen; man müßte denn mit sehr viel künstlerischer Fantasie begabt sein und sie überdies verwundbar machen, indem man sie zeigt, sie sozusagen vor die anderen hinwirft. Mag sein, daß so etwas mit Recht nicht als journalistischer Akt empfunden wird. Egal.  Das Problem des übrigens perfekt inszenierten Ablaufs ist, aus meiner Sicht, die doch recht beliebig erscheinende Kombination der Musiken, strukturell beliebig, meine ich, nicht etwa im Effekt. Aber der, eben in seiner Perfektion, drängt sich vor – durchaus auch mit Witz, etwa bei dem Monolog eines jungen Mannes an die Begehrte, worin er mit ihr bei Besuchen Neuer Musik „seine Hörgewohnheiten erweitern“ will. Das ist, seitens Richters, ganz sicher Ironie, und ich mußte auch auflachen einmal – aber sie wird bizarr, wenn man bedenkt, daß das, woran das Ohr „gewöhnt“ werden soll, nahezu einhundert Jahre alt ist und seinerseits längst Geschichte schrieb – von Webern bis Dallapiccola und weit noch darüber hinaus. Die Wahrheit ist nämlich anders: Wie kriegen wir wieder den Kitsch aus den Ohren, mit dem sie die Kulturindustrie zugestopft hat, an der wir aber alle irgendwie hängen, und zwar gern und willentlich. Wir sind durch sie sozialisiert. Genau das wird von solchen, ich sag mal Arrangements, gespiegelt. Dabei sind die Einzel- und Ensembleleistungen meist enorm, auch hier steht bisweilen die Wirkung vor der Seele.

Gar nicht, allerdings, bei der Tanzeinlage, die ich vorhin sah. Das war groß. Dieses Paar, das von der ersten Verliebtheit über den Kuß, das intime Beisammen zum Streit, ja zur Szene, die man sich durchaus gewaltsam macht, bis hin zum erschöpften aneinander Niedersinken, Embryonalhaltung er um sie, - dieses Paar macht einen Besuch der Premiere – 14. Juni – geradezu nötig. Zudem sind meine nachdenklichen Bemerkungen sämtlichst ausgesprochen ungesichert, lediglich abgeleitet von dieser Probe. Die Premiere wird ein völlig anderes Stück zeigen können, als ich aufgrund eines zudem unfertigen Ausschnitts sah. In jedem Fall wird es tüchtig Anlaß zu diskutieren und darüber zu reden geben, was das Kunstwerk der Zukunft denn werde, vielleicht ein bißchen auch schon sei. In zwei Wochen werde ich erzählen: vom 19. bis 24. Juni jeden Abend von einem anderen Stück.  INFEKTION!

Festival für Neues Musiktheater

Staatsoper Berlin

Die Premieren:

-

Aschemond ODER The Fairy Queen

Von Helmut Oehring und Claus Guth.

Sonntag, der 16. Juni 2013, 10.30 Uhr.

(In der Staatsoper im Schillertheater).

- For the Disconnected Child

Von Falk Richter.

Freitag, der 14. Juni 2013, 20 Uhr.

(In der Schaubühne Berlin).

- Récitations

Von Georges Aperghis.

Donnerstag, der 20. Juni 2013, 20 Uhr.

(In der Werkstatt der Staatsoper im Schillertheater).

- Hanjo

Oper von Toshio Hosokawa.

Sonnabend, der 22. Juni 2013.

(In der Staatsoper im Schillertheater).

- Europeras 3 & 4

„Kompendium“ von John Cage.

Sonnabend, der 22. Juni 2013.

(In der Werkstadt der Staatsoper im Schillertheater).

>>>>Karten für die Staatsoper.

>>>> Karten für die Schaubühne.>>>> Infektion 2 albannikolaiherbst - Freitag, 7. Juni 2013, 18:51- Rubrik: Oper

[Fotografien (©): >>>> Hermann und Clärchen Baus.

Fotos im Saal, vorm TRAFO Berlin & am Schreibtisch: ANH/iPhone.]Zum ersten: Mit dieser Aufführung fand der Saal des Schillertheaters-als-Musikbühne zu sich.  Ja, es ist beinah nicht zu fassen, von welcher Eignung er sich plötzlich als ein wirklicher Klangraum erwies, nunmehr, mit diesem Stück, dessen orchestrale Besetzung doch denkbar ausgedünnt ist, so sehr, daß jeder einzelne Musiker genannt werden kann – und nach dieser Premiere auch sollte – , sieben Streichinstrumente und ein Flügel vor dem Dirigenten Franck Ollu: Lothar Strauß, Barbara Weigle, Yulia Deyneka und Matthias Wilke, Sennu Laine und Claire So Jung Henkel, Matthias Winkler, Sarah Tysman - - einfach nicht zu fassen, welch eine Klangfülle sich im Saal erhob, daß es wirklich auch laut werden konnte, mit der kompositorischen Einschränkung freilich, die Frank Martin niemals auftrumpfend werden, sondern immer geradezu vornehm gebunden sein läßt, dabei höchst konzentriert auf den Fluß des musikalischen FortGangs eines, der Auffassung des Mittelalters gemäß, unabänderlichen Geschicks, das sich in diesem Stück, in dieser hier tatsächlich Legende, erfüllt und wiedererfüllt. Nicht Überwältigung soll die von Martin doch durchaus gemeinte Klärung - Reinigung - der Hörer:innen bewirken, sondern ihr aufnehmendes, doch stets bewußtes Mitfließen und Betrachten; man kann, besonders in Katie Mitchells Inszenierung, von einem befreiten Brecht sprechen, vielleicht auch von einem um die Transzendenz erhöhten, in die das nicht im Ritual erstarrte, sondern noch empfundene Gebet finden will, da nämlich, wo es Meditation ist. Nur in diesem Sinn schreibe ich von einer kleinen Sensation; de facto ist es eine große, die aber „still für sich selbst“ ist, ginge es eben nicht um Musik, die laut wird und, bei Martin, sowohl Mär als Moritat ist. Der Komponist spricht davon, sie sei wie Kulissen eingesetzt; auch das verweist auf den epischen Charakter des Stücks und bedeutet, daß die Sänger:inn:en immer nur darstellen, nie aber sind, was sie darstellen, nie für immer („immer“ als die Dauer der Aufführung insgesamt verstanden). Genau so behandelt Mitchell sie in den Szenen auch:  Die Personen lösen sich aus dem beinahe antiken Chor, treten als jemand hervor, die und den die Allegorie des zu Geschehenen ergreift, durch den sie hindurchzieht, und treten in den Chor – die, quasi, „große Verbindung“ – wieder zurück, sowie ihr Geschick sich erfüllt hat. Deshalb gibt es weder bei Martin noch bei Mitchell eigentlich „Stars“, deshalb auch kann es im Publikum nicht zur Erschütterung kommen, nicht zur großen Ergreifung, schon gar nicht zu Tränen der Rührung – man muß denn diese Musik wieder und wieder und wieder hören, bis man tief in ihre Binnenstrukturen und das geradezu Verhängnisvolle ihrer Repetitionen eingedrungen ist; erst dann nämlich werden die Möglichkeiten arioser Großartigkeiten gespürt, die hinter denen, sagen wir, Wagners, Puccinis, Verdis nicht zurückstünden, wäre Martin denn deren Wege gegangen. Sie gehören aber nicht zu seiner Strenge; es bleibt an uns, sie zum Beispiel in den gestischen Beharrungen des Klaviers zu ahnen oder in den halb überlappenden Nachseufzungen der Streicher, mit denen sie Sangespartien von den Sängern gleichsam abnehmen und fortführen, nicht selten wie eine Levitation; kurz dringen sie hinein, klingen mit etwas Zögern wie ein paralleler Mit- und Untergrund, aber lösen den Sangpart schon ab, stehen singend, instrumental, allein, und oft übernimmt dann, aus ihren Händen, wieder der Chor.  Das ist, von den Zäsuren der jeweiligen Übergänge von Stück zu Stück, eine, auf seine Weise, a u c h unendliche Melodie, doch ohne irgend ein Auftrumpfen, ohne selbstbefeierndes, dem melodischen Einfall "da capo, da capo!" zujubelndes und ihn wieder- und wiederholendes Brusttrommeln eines genialen Gorillas, der den Nebenbuhler einschüchtern und davondrohen will, - aber auch ohne das Bohrende der bühnenpsychologischen „Analyse“, in deren Verlauf die schließlich von Alkohol und Selbstmitleid zerlösten Charaktere auf Klo Etiketten von Weinflaschen kratzen, will sagen: ohne jeden zersetzenden Exhibitionismus. Sondern Martins Musik wahrt die Entfernung und damit das Legendäre seines Stoffs. Ob wir uns selbst in ihm erkennen, ist an uns selbst gelassen. Wer sich auf diese Musik konzentriert, wer sich nicht von großen Gesten überwältigen lassen muß, sondern in die Binnenstrukturen des Klanges sinkt, dem eröffnet sich fühlbar eine ganz andere Gestik: Mitleid wird zur Tätigkeit, ist, kulturindustriell-kritisch gesprochen, keine künstlich erzeugte, um die Kassen zu füllen. Unter anderem daran liegt es, daß Frank Martin nicht das ist, was man einen wirklich berühmten Komponisten nennen kann. Und unter anderem deshalb wäre der gestrigen Premiere beinah die Champions League ein Unheil geworden; es hat, hörte ich, einige Anstrengungen gegeben, den Abend vor ihm zu bewahren.

Das gelang wahrscheinlich auch, weil Katie Mitchell in Berlin keine unbekannte Regisseurin mehr ist – seit dem der Staatsopernleitung selbst überraschenden, so berechtigten wie riesigen Erfolg ihrer >>>> Inszenierung von Nonos „Al gran sole“ im TRAFO, dem aufgelassenen Berliner Kraftwerk Mitte:  Spätestens seitdem, seit März 2012, wissen wir, daß auch sehr sperrige Stücke, die keineswegs den bequemen Hörgewohnheiten und -wünschen entsprechen, wahre Renner werden können, die dann leider, aus Gründen mangelnden Muts, bzw. durchaus berechtigter finanzieller Sorge viel zu früh abgesetzt werden. Freilich fehlt der Inszenierung des Vin herbé das Spektakuläre des Aufführungsorts; auch diesbezüglich bescheidet sich Martin, nicht ohne aber daß es sehr wohl Verbindungen gibt. Zwar verlegt Mitchell das Stück in ein seiner Entstehungs- und Uraufführungszeit (1942) entsprechendes Szenario, nämlich ein, erzählt der Programmflyer, kriegszerstörtes Theater, worin eine Aufführung eben dieses L Vin herbé geprobt werde, aber der Ort des Geschehens könnte ebensogut irgend ein kriegszerstörter französischer Salon sein; es spielt für die Darstellung ebenso wenig eine Rolle, wie daß „nur“ geprobt werde. Aber die Ästhetiken der Orte – dort die reale quasi musealisierte Ruine des ehemaligen Kraftwerks, hier das gebaute Bühnenbild – ähneln einander, und so ist Katie Mitchells Inszenierungs-Ästhetik imgrunde dieselbe. Das wird von dem Umstand unterstrichen, daß es sich in beiden Fällen um für das Handlungstheater modifizierte Oratorien handelt; Martin selbst stand einer szenischen Realisierung seines Stücks zeitlebens skeptisch gegenüber; keine, die er sah, habe ihn je überzeugt, teilt Uwe Schweikert im Programmheft mit. Hätte der Komponist Mitchells Inszenierung noch sehen dürfen, er hätte seine Ansicht ganz gewiß geändert. Denn wenn Mitchell ihr in ihrer Nono-Inszenierung doch manches szenisch zu grob, ja eigentlich unszenisch geriet, quasi gestische Agitation wurde, wird ihr chorischer Stil hier zu ständig neuen Tafelbildern, gleichsam menschlichen Stilleben, die fließend ineinander übergehen, und zwar mit den allereinfachsten Verwandlungsmitteln; eine quer über das Bühnemvordre gespannte, von zwei der Sänger gehaltene Leine wird zur Reling eines normannischen >>>> Nefs  , das Wehen des Haares im Wind wird von einem von einem Sänger gewedelten Kurzbrett bewirkt, und wenn das Schiff rollt, hebt man je seitlich den Tisch und senkt ihn wieder; der in den Achteln der Musik gemalten Dünung sekundiert der Chor mit langsamem Schunkeln; und daß das Stück eines um den Tod ist, zeigt ständig - und ständig simultan - der als ein zerstörter aufgebaute Bühnenraum. Wobei die Nähe von Bühne und Saal auch ganz feine Inszenierungsgriffe erlaubt, die Frau Mitchell hätte im Kraftwerk gar nicht umzusetzen können.

Plötzlich füllen sehr kleine Gesten ganze Minuten – und auch kleine Requisiten, um an das Spiel der Tücher zu denken, das sie hier von einem breiten gespannten Tuch als das Segel über das Tisch- und schließlich Leichentuch bis zu dem Tücherl durchdekliniert, das den Bräuten je als Hochzeitschleier über den Kopf gelegt wird – alle, alle in Weiß, das für Tristans Hoffnung steht, als er die Geliebte auf seinem Sterbebett erwartet. Und sie kommt auch, doch zu spät:  Es ist von einer ungeheuren Konsequenz, daß das schwarze Segel allein in der Behauptung von Tristans später Gattin Realität wird, also allein in seiner Fantasie. Da aber verlöscht – unmerklich geradezu; man ist schockiert, als es plötzlich fehlt – das Feuer, das in der Mitte des Bühnenhintergrunds allerzeit geflackert hatte: Erinnerung an die Kamine des Mittelalters, aber auch an die offenen Feuer der Kriegs- und Nachkriegszeiten, die in Blechfässern brannten, Sinnbild gleichzeitig des Überlebens wie der lohenden Liebe des Paars, das nun sein Dasein hinweggibt. Sein Leid war, daß es nie sein durfte, die Hoffnung aber, die es über all die Jahrhunderte bleibend vermittelt, daß es dennoch war.

Kaum ein schöneres Zeichen ist die Richard Wagner wahrscheinlich zu bescheidene, Frank Martin indessen nahe, weil grad in ihrer Märchenhaftigkeit strenge Sage, es sei, nachdem die Liebenden je zur Seite einer Apsis zu letzten Ruhe gebettet, aus Tristans Grab eine Brombeerranke hinüber zu dem der Isolde gewachsen, habe sich in es hineingesenkt und sei, trotz mehrfacher Versuche, es auszuroden, zu einem Buschgestrüpp gewachsen. Das ist auch formal streng; bereits im vierten Bild erzählt der Chor, Tristan sei nach dem Liebestrank gewesen, als hätte „ein wilder Brombeerstrauch mit spitzen Dornen und duftenden Blüten (…) seine Wurzeln in seines Herzens Blut“ versenkt; ein bißchen schade, daß das Programmheft nur die deutsche Übersetzung und nicht auch das französischsprachige Original des Librettos an die Hand gibt. Ich nehme an, das hat Urheberrechtsgründe, für die wie so oft ein Urheberwille nichts zählt; bei Nono waren das italienische Original und die deutsche Übersetzung noch zu vergleichen. Aber es gibt ja das Netz – Alors!: Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aigües, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Iseut et toute sa pensées et tout son désir.Und am Schluß: Mais pendant la nuit, de la tombe de Tristan jaillit une ronce verte et feuillue, aux forts rameaux, auc fleurs ororantes, qui s'élevant par-dessus la chapelle, s'enfonça dans la tombe d'Iseut.Anders als Wagner bezieht sich Martin auf die „Urlegende“ Tristans und Isots, darin dem grandiosen „Faust“ Ferrucio Busonis ähnlich. Anders als Wagner deshalb wird die Zeit des wilden Lebens, nach der Flucht aus König Markes Burg, miterzählt, die Entbehrungen der Liebenden, die neben allen zu erwartenden Härten auch Entbehrungen der Liebe sind: gegen eine abermalige Vereinigung stehen Lehenstreue und Ehre; zwischen beiden, eine jede Nacht, liegt nicht nur trennend das Schwert, sondern auch die Gewissensnot darüber, unschuldig schuldig geworden zu sein. In dieser Phase zeigt sich einmal mehr die in ihrer Einfachheit geradezu geniale Fähigkeit der Regisseurin, die zuhandensten Gegenstände symbolisch und zugleich konkret verwandeln zu können: Sowohl die Flucht des Paars als auch Tristans Irrwege im Wald werden auf Stühlen vollzogen, über die man wie über Felsen, Baumstümpfe, klaffende Abgründe steigt.  Was allzu oft, und oft von mir beklagt oder verspottet, pure Bühnenmätzchen sind (meine Oma: „Das soll jetzt so was sein“), gerät unter Frau Mitchells Händen zu geradezu naturalistischen Innenbildern der gemeinten Szenen. Überhaupt nichts in dieser Inszenierung ist überflüssig oder nachlässig; es gibt rein keinen Einfall, der nicht aufs seelenhafteste direkt mit dem Stück verbunden wäre; nirgends, nicht einmal sekundenlang, drängt sich aufgesetzte Ideologie oder Meinung vor, alles wird aus der Musik und dem Libretto entwickelt – wobei es gerade deshalb ein kleines bißchen stört, wenn das Libretto davon spricht, Isolde habe ihren Arm auf Tristans Schulter gelegt, in der Szene legt sie aber die Hand auf; in diesen Zusammenhang gehört auch, daß Isolde „die Blonde“ genannt, Anna Prohaska, ihre Sängerin, aber dunkelhaarig ist; insofern nämlich die zweite Isolde, „die Weißhändige“, Tristans spätere Gattin, ebenfalls blond ist, geht eine Innenspiegelung der Erzählung verloren. Wirklich schlimm ist das selbstverständlich nicht, es sei denn, es mangelt einem an Imaginationskraft. Zumal wir mit ganz anderen, abermals leisen, fast zufälligen, Großartigkeiten mehr als nur entschädigt werden: etwa wenn es zur wie zufälligen ersten Berührung der Liebenden kommt. Sie legt eine ihrer Hände auf seinen Oberschenkel und er, geradezu unmerklich, deckt sie gleichsam schützend mit einer der seinen zu. So etwas, in dieser Diskretion, geht nur in einem Kammerspiel.  Später sinkt sein Kopf auf ihre Schenkel, und sie, das Mädchen, wird zur Mutter, die über sein Haar streichelt. Ebenso diskret-innig die ganze erste – und einzige – Liebesvereinigung der beiden, die, wie die „Mutter“szene, nahezu sexualfrei ist, obwohl ein Akt gezeigt wird. Jedes Moment eines gierigen Begehrens läutert sich nahezu sofort ins auf die Ewigkeit – und schon damit auf den Tod – zielende Zusammengehören – eine Auffassung, in der Frank Martins protestantische Prägung ebenso künstlerische Gestalt wird wie in seiner kompositorischen Strenge. Man muß das nicht mögen, den damit idealisierten Asketismus nicht mögen, um dennoch begreifen zu können, daß wahrscheinlich gerade dieses Element die Legende von Tristan und Isolde hat durch alle Jahrhunderte ebenso präsent bleiben lassen wie aus Platos Gastmahl den Kugelmythos.

In der Tat bewahrt die Idee der unbedingten und immerwährenden Vereinigung unsre tiefsten Kinderwünsche; damit hat sie Teil an der Kraft der Utopie. Genau das wird er gemeint haben, wenn Martin über seinen Tristan schreibt: „daß auch der Tod darin seinen Frieden bringe, nach all den Beglückungen und Ängsten der Leidenschaft“. Daß er von Frieden, nicht etwa von Erlösung spricht, hält sein Le Vin herbé von jeder ideologischen Weltverneinung frei. Unterm Strich wurde einfach eine Geschichte erzählt, die zum einen nicht auf dramatische Effekte fokussiert ist, sondern auf Sukzession; zum anderen hat die zeitliche Entfernung ihre Gültigkeit als Legende bewahrt. Genau das unterscheidet, trotz der Ähnlichkeiten im Prozeß der Distanzierung, Martin von Brecht. Le Vin herbé ist kein Lehrstück, sondern ist „reine“ Erzählung und seine Personen sind wie Treibgut, das die Wellen bisweilen an die Oberfläche des Lebensflusses spülen, aber auch schnell wieder in sich zurücknehmen – in die „große Verbindung“, von der ich zu Anfang geschrieben.  Das hat Konsequenzen für die Sänger:innen; so gleich zu Beginn für Katharina Kammerloher, die als Mutter Iseuts mit sehr großem weiten Ton anhebt, ihre Figur mit aller Präsenz ausstattend, die sich stimmlich und gestalterisch nur denken läßt. Aber sie bleibt flüchtig, hallt nur noch in der Erinnerung nach. Besonders formt es aber Iseut selbst, Anna Prohaska, von der eingangs der Aufführung, um witterungsbedingte Indispositionen der Sänger zu entschuldigen, der Ansager am Mikrophon von „unsrer süßen Anna Prohaska“ sprach, um die Präsenz dieses – ob vermeintlich oder nicht – zarten Publikumslieblings schon mal vorweg und ein bißchen, finde ich, übergriffig zu unterstreichen. Vielleicht lag es auch wirklich an dem grippalen Infekt, daß Frau Prohaska die durchsichtig strahlenden Höhen Sandrine Piaus nicht erreichen konnte, die man >>>> in dieser leider nur noch „gebraucht“ erhältlichen Aufnahme von 2006, der harmonia mundi, hören kann. Allerdings ist diese im Studio entstanden, konnte sich also auf das nur-Musikalische konzentrieren – eine völlig andere Arbeit, als wenn man es mit persönlich-bildlicher Gestaltung zu tun hat, abgesehen davon, daß live-Aufführungen im Moment ihres Werdens nicht nachgearbeitet werden können. - Doch die Rolle selbst ist - für Martins Ästhetik bezeichnend - sehr viel weniger herausgehoben, als der zugrundeliegende Mythos vermuten läßt; nicht von ungefähr gibt der Zaubertrank dem Stück den Namen; er wird eben nicht von den Hauptfiguren hergeleitet. Der einzige, dem wirklich Raum gelassen wird, sich als handelnde Person umfassend zu gestalten, ist der Tristan, in diesem Fall Matthias Klink, dessen Tenor auch sehr gute Kraft hat, aber in den Forte-Höhen manchmal ein bißchen nachgedrückt wirkte. Selbst das, selbstverständlich, kann das Ergebnis einer Tagesverfassung sein; es fiel mir wohl nur deshalb auf, weil Peter Gijsbertsen, der die kurze „Nebenrolle“ (wohlgemerkt, alle Sänger:innen sind alle Zeit auch solistisch im Chor präsent) des Kaherdins sang, am Bett des siechen Tristans unvermittelt schöner, lyrischer, fand ich, klang. Das ist, bitte, kein Urteil, sondern eine Geschmacksempfindung, der ich bei einem nächsten Besuch dieser Inszenierung noch einmal nachhören möchte. Denn sie gehört zu jenen, die man mehrfach hören und sehen sollte, schon deshalb, weil sich uns die ganze Weite dieser Musik, ihr fast kosmischer Reichtum, erst dann erschließen wird, wenn wir sie uns ebenso vertraut machen, wie es uns die großen Werke des vorletzten, vorvorletzten, vorvorvorletzten Jahrhunderts geworden sind: erst dann wird sie uns zueigen werden, und wir werden – zueigen i h r. Und sowieso gilt >>>> das dort. Denn darauf kommt es an, daß u n s die Dinge in sich nehmen. *******

Ach, es wäre so zu wünschen, daß die Programmleitung der Staatsoper, so lange sie noch im Schillertheater spielen wird – ein viel längres Interim, als geplant war -, nach weiteren Stücken Ausschau hält, die derart perfekt auf das Haus passen, das ein riesiges spätromantisches Orchester, so offen hörbar ist das, gar nicht will, sondern dem intimen Klang erlaubt, sich unvergeßlich zu entfalten. Auf Anhieb wüßt' ich sieben. Frank Martin

LE VIN HERBÉ

Ein weltliches Oratorium

Inszenierung Katie Mitchell Co-Regie Joseph W Alford

Ausstattung Lizzie Clachan Licht James Farncombe

Dramaturgie Katharina Winkler

Narine Yeghiyan - Anna Prohaska - Evelin Novak - Virpi Räisänen

Katharina Kammerloher - Stephanie Atanasov - Thorbjørn Gulbrandsøy

Matthias Klink - Peter Gijsbertsen - Arttu Kataja - Ludvig Lindström

Jan Martiník

Mitglieder der Staatskapelle Berlin:

Lothar Strauß - Barbara Weigle - Yulia Deyneka - Matthias Wilke - Sennu Laine

Claire So Jung Henkel - Matthias Winkler -Sarah Tysman

Musikalische Leitung Franck Ollu

Die nächsten Vorstellungen:

29. Mai,

1., 7., 9. und 13. Juni.

Je um 19:30 Uhr

>>>> Karten. albannikolaiherbst - Sonntag, 26. Mai 2013, 16:01- Rubrik: Oper

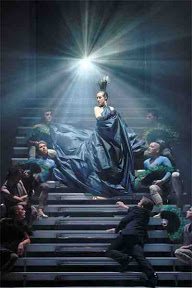

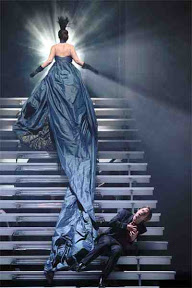

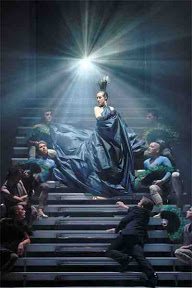

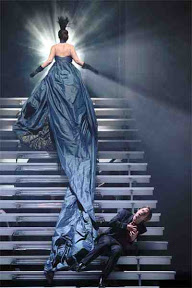

„Ich habe noch nie eine derart ästhetische Aufführung gesehen!“ rief meine Begleiterin leise aus, als wir nach vier Stunden das Schillertheater verließen. „Die Kostüme, die Bühne, alles wunderwunderschön. Das einzige, was mir gar nichts gegeben hat, war die Musik.“ Wir gingen durch die Nacht zum X9er-Bus weiter. Ich grummelte in mir, schwieg noch. Denn hier war grundsätzlich etwas schief gelaufen. „Da muß mehr Schmutz rein“, hatte ich schon in der Pause gesagt, aber selbst noch nicht richtig erfaßt, was ich eigentlich meinte, sondern nur dieses Unbehagen verspürt: ein lästiges, das bohrte. Und das, dachte ich, bei Händel, einem musikalischen Meister der dramatischen Manier -

Schon zu Anfang, mit Agrippinas erster „verworfener“ Arie, kam mir alles zu dünn vor, auch zu entfernt, zu ziseliert darum, als hielte man sich einen Kanarienvogel mit Hitlerbart und lauschte verzückt seinem Singchen. Selbstverständlich war mir klar, daß dies nicht nur an den für Musik nicht günstigen Verhältnissen der Interimsbleibe der Staatsoper lag, also am Sprechbühnensaal des Schillertheaters, sondern eben auch an den alten Instrumenten und der für unsere, nicht aber die Ohren des seinerzeitigen Hörpublikums sehr diskreten Besetzungsstärke, der sich die Stimmvolumen der Sänger:innen anpassen müssen und sollten. Wir sind heute, mit unseren völlig anderen internalisierten Hörerfahrungen, eine zu mächtige, zu poppige Pathoskraft gewöhnt, als daß wir die Kammerraserei der Protagonisten dieser Oper noch als besonders exzentrisch oder exaltiert erleben könnten; vielmehr kommt sie uns, alleine schon dynamisch, wie die von Handpuppen vor. Genau dagegen muß eine Inszenierung sich sträuben, dagegen muß sie anarbeiten, wenn sie nicht Oper als historisiertes Divertimento bieten will, was man sich halt anhört als gute Bourgeoisie, um sich akustisch unaufgeregt und ein bißchen retro eincremen zu lassen, auf daß der liebe Gott der gute Mann auch bleiben kann, der er niemals war.  Aber wie denn? „Historisierend“? Nein. Denn abgesehen davon, daß die Akademie für Alte Musik stets darum bemüht ist, mit originalen Instrumenten und Nachbauten solcher Instrumente einen vergangenen Zeiten möglichst ähnelnden Tonraum zu füllen, zeigen Vincent Boussard und sein Team eine in Ausstattung und Bühne sogar ausgesprochen moderne Aufführung. Daran kann es also nicht liegen, daß nicht wirklich Kunst wird, ebenso wenig wie an dem einen und mehr noch dem anderen Mätzchen, zum Beispiel den Herumliegereien und -schiebereien auf und über den Brettern, ja, nicht einmal an der vor allem in den ersten beiden Akten losgelassenen Manier, die Leute dauernd gegen eine Wand oder an ihr entlang laufen zu lassen; das ist moderner Operngemeinplatz und allenfalls ein bißchen peinlich. Im Buffofach ist der Kalauer, den man auf der Bühne als Ulk kennt, durchaus akzeptabel; es lacht halt, wer mag. - Nein, das Problem liegt anderswo.

Meine Begleiterin hatte recht: Diese Inszenierung ist zu schön.  So wunderbar der Einfall mit dem hohen, die gesamte Bühnenbreite transparent vom Zuschauerraum trennenden, luftbewegten Vorhang auch ist, aus so feinsten Perlensträngen, daß sich darauf und durch ihn hindurch mit Lichtspielen arbeiten läßt, sei es durch direkte, sei es durch Rückprojektionen;

- wie klug auch immer, wenngleich seit Renaissance der Barockoper bereits Zitat-für-sich, also nicht wirklich ein Einfall, das Geschehen sich von der Hauptbühne herunter- und direkt vors Publikum spielen zu lassen, wo dann tatsächlich Leben in die Sache kommt; ins Publikum mitten hinein traut man sich dann aber doch nicht;

- und wie auch immer, vor allem, virtuos die Sänger:innen zu singen und darzustellen vermögen;

es wird nur ergriffen, wer es sich vorgenommen hat, es zu werden. Sowas setzt man dann gegen den wirklichen Eindruck auch durch, schon, weil René Jacobs dabei und weil die Akademie für ihre vorzüglichen Interpretationen berühmt ist und weil die Sänger:innen in der Tat auserlesen sind. Nicht also, daß der Kaiser wirklich nackt durch diese Inszenierung ginge. Nein, das tut er nicht. Sondern er hat, sozusagen, zu viel an, und nicht nur zu viel, sondern sich vor allem in der Garderobe vergriffen. Alles in dieser Inszenierung ist gekleidet, nämlich aufs edelste und nicht nur die Menschen. Gekleidet ist die Bühne, gekleidet sind die Wände, gekleidet ist der Vorhang, der eigentlich Kleid ist; selbst die bisweilen an Nordlichter erinnernden Lichtspiele sind Kleider, und Kleider, letztlich, sind die Gesten, sind die Gesichter und die Leidenschaften, die sie ausdrücken. Alles löst sich im Glamour auf, einem hochgemotzten und in nur-Glanz polierten immerschönen Schein – dem der Warenwelt. Boussards und seines Bühnenbildners Vincent Lemaires Agrippina huldigt genau dem: der Warenästhetik, die wir aus den Hochglanzmagazinen kennen. Die ist, logischerweise, bis in ihr Innerstes affirmativ. Denn sie kennt ein Innerstes nicht. Sie kennt nur Oberfläche. So wird die Agrippina an der Staatsoper zu einem Musical, das die Revue-Ästhetik des Friedrichstadtpalastes für den gebildeten Bürger umgeläutert hat. Man kann auch sagen, ist aber wahrscheinlich faktisch falsch: Die Eintrittskarten sind hier teurer; das rechtfertigt es auch für unsereins, intellektuell guten Gewissens hineinzugehen. Daß die Kostüme von Christian Lacroix designt worden sind, tut ein übriges für Akzeptanz. Der Mann, wurde mir erzählt, sei ein berühmter Modeschöpfer. Der Agrippina hilft das nichts. Ich dachte nur: Ui, dann ist das aber teuer.

Vielleicht hätte er, Lacroix, das gewußt; das Regieteam jedenfalls wußte es nicht, das, was jeder Modefotograf schon gleich zu Anfang lernt: Man inszeniert so etwas nicht in den Beletages. Wirklich zur Geltung kommt Glamour nur vor Abriß. „Der Mond in der Gosse“ heißt ein großer Film Jean-Jacques Beineix'. Wo alles schöner Schein ist, nehmen wir auch das wirklich Schöne nicht mehr wahr.

Sogar das aber wäre noch akzeptabel - weshalb sollen sich Leute nicht gedankenlos vergnügen? -, rührte nicht Boussards Konzept an die Musik selbst und an die Inhalte dieser Oper.

Sie ist nämlich satirisch und kritisch, ja die Oper der schlechten, willentlich schlechten Charactere schlechthin. Jede geplante und erreichte Bosheit, auch Unmenschlichkeit, hält man sich hier als Tugend der Persönlichkeit zugute. Das wahrscheinlich von einem beim Vatikan in Ungnade gefallenen Geistlichen geschriebene Libretto, das aufs enthüllendste die Mechanismen der Macht teils in den Blick nimmt, bewundert sie nämlich auch. Das ist nicht ohne Macchiavell und teilt sich mit dem Volk in seiner Freude über gelungene Gesetzesübertretungen – ein durchaus italienischer und auch katholischer Mentalitäts-Umstand, der einem zum Beispiel heutzutage Berlusconi begreiflich macht. Dieses wäre mit der Agrippina herrlich nachzuzeichnen gewesen, pervers herrlich, selbstverständlich. Statt dessen haben wir es den ganzen Abend über mit dem Schein und dem immer n o c h schöneren Schein zu tun: mit schönen Schuhen und Kleidern von Frauen - nicht ungenial, den ersten Auftritt der Poppea mit einem hohen Stuhl, auf dem sie steht, zu verherrlichen, denn ihr fließendes Gewand umfließt ihn ganz - ; mit schönen Gewändern auch von Männern, mit den schönen Wänden, mit dem immerschönen Vorhang, und selbst, wenn dahinter das psychedelische Rot, das immer mal wieder, ja, wie eine Sonne scheint, Blut gemeint haben mag, das Flecken hinterlassen würde, sehen wir nichts als gläserne Granatäpfel leuchten, artifizielle, die auch im Inneren nicht bluten. Damit erklimmt das Verhängnis dieser Inszenierung ihren eigentlichen Gipfel, - nein, sie klimmt nicht, sondern surft hinauf und überzieht die Musik mit einem Toffee, in dem sie tändelnd erstickt, man möcht' fast „händelnd“ schreiben. So kriegt sie vor lauter schickem Süß gar keine Luft mehr und kann sich um so weniger behaupten, als Jacobs sehr zu recht die ausgefeilten Rezitative betont, die schon für Händel ein Widerstand gegen den Evergreen waren, den er zugleich bedient hat. Anstatt unsere Ohren aufs Rezitativ zu lenken, damit auf das Kammerspielhafte der händelschen Dramaturgie, blendet Boussard die Augen, die man aber der Schönheiten wegen nicht schließt. Statt dessen hört man weg, freut sich aber, wenn mal eine Arie auftrumpft. Damit ist man dann genau wieder beim Friedrichsstadtpalast.

Für Leute, die sich nur unterhalten lassen wollen, ist das, mag sein, famos, für alle andern ärgerlich. Die kommen sich als unter Preis behandelt vor. Na gut, vom Entertainment sind wir sowas gewöhnt. Schlimm ist es deshalb nur für Jacobs' konzentrierte Arbeit, die eine ebensolche Intensität dem Hörer abverlangen kann, und auch schlimm für die Sänger:innen. Doch standen sie alle selbst in dem Leim, auf den sie gehen mußten – mit Ausnahme Dominique Visses, dem einzigen Buffo unter den Countertenören, die ich kenne, einem wahren Oleg Popow der Szene:  , sowie Bejun Mehtas, dessen sängerische Lyrismen sich bisweilen behaupten konnten, obwohl Ottono fast schon ein Schwächling der Romantik ist. Aber er ist eine wirklich gute Haut, so daß hier wider die Inszenierung so etwas wie Wahrheit wurde, und zwar immer wieder, und Gerechtigkeit.

Alex Pendas Agrippina hingegen konnte, was ihr gegeben ist, nicht annähernd so Klang werden lassen wie etwa die obwohl in ihren Möglichkeiten nicht so privilegierten Sänger:innen der >>>> Monteverdi-Trilogie an der Komischen Oper Berlin und, was ein besonderer Jammer ist, die stimmliche, so helle Größe der eitlen und zugleich rührenden Koketterien von Sunhae Ims mehr als nur entzückenden Poppea ging nahezu gänzlich unter, schon gleich in der Perlenszene des ersten Akts, der wir vielleicht den Vorhang dieser Inszenierung verdanken. Bezeichnenderweise bekamen die Sänger:innen immer erst dann Präsenz, wenn sie die Bühne verlassen hatten und vor dem Orchester agierten. Da ahnte man dann, was Pendas Agrippina hätte werden können. Für Barockopern ist es ja überhaupt eine Frage, ob man die Musiker im Graben oder nicht tatsächlich mit auf der Bühne positionieren sollte. So wird das in der Gegenwart nicht selten - und jedesmal mit großem Gewinn - (wieder) praktiziert. Ich erinnere mich sehr wohl an >>>> Jacobs' grandiose Marienvesper, mit dem Combattimento kombiniert, am selben Haus, wenngleich Unter den Linden, aber auch, eben dort, seiner Semele von Händel; Stunden wurden einem da ebenso zu Minuten wie in >>>> Grauns Cesare e Cleopatra. Da setzte sich auch, >>>> Alessandro de Marchi am Cembalo, Jacobs' Auffassung der Rezitative nachdrücklich durch. Hier hingegen war vor lauter schönem Schein nichts mehr davon zu hören.

Mag sein, daß sich Boussard, Lemaire und vielleicht auch Lacroix gedacht haben: Alle Figuren dieser Oper operieren mit falschem Schein; tatsächlich ist er fundamental für ihre Intriganz. Also zeigen wir das mit allem Glitter, mit dem ein Herrscherhaus seine Menschen und wohl auch sich selbst blenden kann. Nur ist auf einer Bühne die Wiederholung realer Sachverhalte nicht einmal eine Wiederholung, sprich: Verdopplung. Es sei denn, Boussard wäre radikal gewesen wie Jeff Koons. Anders als dieser will er aber immer geschmackvoll noch bleiben und gibt deshalb dem falschen Schein den nächsten falschen Schein, der sich den Kitsch nicht traut, hinzu. So subtrahiert sich der eine vom anderen nicht, sondern verstärkt ihn, anstatt daß auf ein Mittel gesonnen wird, die nun besonders starke Blendung zu durchbrechen. Ich etwa, der Gedanke kam mir beim Abwasch, hätte ausprobiert, alle Sänger:innen über Mikrofon singen zu lassen, jedenfalls der tragenden Figuren; da hätte auch schon mal grob übersteuert werden dürfen. Ich hätte die Balance riskiert, die Boussards Team auf jeden Fall wohl wahren wollte, und René Jacobs sowieso. Eine Blasphemie, ich weiß. Doch sie hätte den satirischen, zum Teil sogar kritisch ätzenden Character des Stücks wiederbetont, dessen Protagonisten es, ganz wie dem Regisseur, genau darum zu ist, noch dort geschmackvoll zu wirken, wo sie das Mieseste antreibt, das ihnen zudem, abermals Machiavell, ihr Selbstbewußtsein ölt. Das ja nebenbei schon mal einen Doppelmord in Auftrag gibt. Da müssen wir von Kaiser Claudius' Nachfolger, Agrippinas Sohn, um den ihre Intrigen sich drehen, noch überhaupt nicht sprechen: An der Komischen Oper hat ihm Barrie Kosky mit drei Schüssen, die Nero selbst abgibt, die Maske vom Gesicht genommen. Es ist nicht falsch, wenn Regisseure für Inszenierungen in ein- und derselben Stadt sich einmal anschaun, was mit verwandten Stücken die Kollegen tun. Große Namen schützen nicht. Sonst wäre alles eitel.

***[Besprochen ist die 6. Aufführung an der Staatsoper Berlin

seit der Premiere am 4.2.2010. - Eine besondere Erwähnung,

wieder einmal, verdient das Programmbuch. Es erzählt über

die Oper mehr, als leider realisiert worden ist, ja, erzählt

von einer eigentlichen, möglichen Agrippina von Händel.

Das gilt auch für die in ihm farblich beeindruckend wie-

dergegebenen Bilder Vincent Lemaires.

Für 7 Euro ist das Buch zu haben.] *****

Georg Friedrich Händel

AGRIPPINA

Inszenierung Vincent Boussard Bühnenbild Vincent Lemaire

Kostüme Christian Lacroix Licht Guido Levi

Alex Penda - Marcos Fink - Jennifer Rivera - Bejun Mehta -

Sunhae Im - Christian Senn - Dominique Visse - Gyula Orendt

Akademie für Alte Musik, Berlin

René Jacobs

Die nächsten Vorstellungen:

5. Mai 2013, 18 Uhr

6. Mai 2013, 19 Uhr

>>>> Karten albannikolaiherbst - Samstag, 4. Mai 2013, 09:35- Rubrik: Oper

[Probenfotos: >>>> Wolfgang Runkel.

Fotos aus dem Saal: ANH/iPhone.]

Um einen perfekten Otello hören und sehen zu können, hat man nach Frankfurt am Main zu reisen, wenn auch erst wieder im Juli, oder man lebt sowieso dort und darf in die Oper einfach mit der UBahn fahren oder braucht sogar nur zu Fuß gehn.

Ich kann nicht nur, sondern m u ß das so schreiben, nachdem ich am 28. März der dreiundzwanzigsten Vorstellung dieser Inszenierung beigewohnt habe. Daß sie so gar nichts von Repertoire hatte, weil nicht die Spur von Routine fühlbar wurde, sondern, obwohl längst andere, als bei der Premiere, Sänger:innen diese späte Oper Verdis gestalteten und obwohl das Dirigat durch Riccardo Frizza sowie die „Abendspielleitung“ von Orest Tichonov übernommen worden sind, ist schon wunderbar für sich, und mit welch höchster Intensität musiziert und gesungen worden ist,

sei es dank des nicht nur einfühlsamen - : das sagt sich gern mal so dahin -, sondern vor allem leidenschaftlichen, klanglich grad auch im Stürmen furchtbar herrlichen Mitagierens des Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchesters,

sei es des mal drohenden, mal fordernden, mal ausgelassenen und dann wieder durchaus hämischen Chores halber, dem ich bei der Sturmszene des ersten Akts allerdings noch ein wenig mehr Gewalt gewünscht hätte - andererseits geht der Mensch im Sturm ja grad unter -,

sei es vor allem wegen der Sänger:innen:besetzung, in der es sogar eine Art Wunder gibt, die eine alte, als Huldigung für Johanna Heiberg niedergeschriebene Forderung Søren Kierkegaards absolut einlöst... -:

sei es wes' immer - -

- - Eraths Inszenierung ist von einer derartigen Klarheit, daß sich seine und Dirk Beckers, seines kongenialen Bühnenbildners, Auffassung dieses späten Meisterstücks Verdis auf nächste Ausführende „einfach“ übertragen läßt: So zugleich typisiert, wie aber individualisiert eben auch, sind nahezu sämtliche Rollen. Und fast durchweg wird auf Theatermätzchen verzichtet. Das eben auch politische Eifersuchtsdrama bedarf nicht irgend eines symbolistischen Herumabstrahierens, um den konkreten Geschehen eine Allgemeingültigkeit zu verleihen, die die conditio humana im Blick hat und nicht, wie elend oft bei Wagner, manipulierende Ideologie will.  Genau deshalb, weil dies verditypisch ist, sind Vergleiche mit Wagner oder gar Mutmaßungen, Verdis Spätwerk sei eine Art Bekenntnis zu dem Bayreuther Weihekomponisten, restlos absurd; der Umstand durchkomponierter dramatischer Verläufe ist eine äußerliche Ähnlichkeit, die sich viel mehr aus der musikästhetischen Logik des sich abschließenden 19. Jahrhunderts herleiten läßt; zudem wird der Gassenhauer, mit dem Verdi gleichwohl nach wie vor spielt, der auch zu seinem riesigen, insgesamt, Werk- und also Lebenserfolg nicht wenig beigetragen hat, kaum mehr im Focus des schon alten Mannes gewesen sein. Statt dessen ging es sowohl im Otello wie im gleichermaßen grandiosen Falstaff allein um die dramatische Konzentration. Verdis Verismo wird dabei in keiner Weise angetastet, eher im Gegenteil verstärkt. Das gilt auch für die ganz sicher interessanteste Figur der Oper, Jago – den wahrscheinlich ersten tatsächlichen Nihilisten der Operngeschichte.  Es geht bei ihm eben nicht nur um Rache für eine scharf empfundene Zurücksetzung. In dem puren Manichäismus von gut und rein, Desdemona, dort und böser Jago hier geht sein Character nicht auf, schon gar nicht ist er ein Klingsor, den eine Schwäche „entmannt“ hat. Vielmehr spricht aus ihm der schwer Traumatisierte, wo Otello, bis fast ganz zuletzt, noch von Ruhm und Kriegsehre faselt. Jago steht für den Soldaten, der herausquellende Därme sah, abgeschnittene, abgeschlagene Extremitäten, Gefolterte, Vergewaltigte, und er, als Militär, heißt das gut, darin viel verwandter dem von Gott abgefallenen Nikolai Stavrogin aus Dostojewskis Dämonen als irgend einem romantizistischen Ritterbild, dem Otello anhängt wie Wagner. Im Wortsinn ist Jago pervers; seine Lust ist das Wehe des andren, für die er auch eigenes Leiden inkauf nimmt. Treue, Ehre, Demut (die im Soldatischen Gehorsam heißt) – all diese für Wagner, zumal auf seine verlogene Weise, fetischisierten Begriffe – sind in Jago längst ebenso zerfallen wie in der wirklichen Welt, ja, er kommt einem mitunter wie ein Reflex gleichermaßen Max Stirners wie Lautréamonts vor, die Verdis Zeitgenossen waren. Er ist Machiavell genug, um die Hohlheit der kriegerischen Phrasen zu erkennen und also zu benutzen, und der Menschen, die sie im Mund führen; die Hohlheit auch des Liebesbegriffes; eine Verbindung, die sich, in der Tat, von Eifersucht zerstören läßt, ist es nicht wert, daß sie Bestand hat. Man kann sagen: Jagos Intrige exekutiert sie. Insofern ist sein abgefeimtes Lügengewebe aufklärerisch: wie Nietzsche tritt er hinab, was sowieso schon stürzt. Und hat seine hochmütige, durchaus intellektuelle Wollust dabei. Daß er darunter auch leidet, ein Kind war er ja auch einmal, macht ihn komplex: zumal, daß dieses Leiden ein Teil solch einer Wollust ist.

Marco di Felice präsentiert den Mann, wie der sich selbst sieht: extrem markant, auch in seiner von allen Männern dieses Abends tiefst- und weitestreichenden Stimme, männlich überhaupt, ja machistisch, auftrumpfend, eroberhaft eitel, doch ohne eine Spur von Selbstüberschätzung: darum gewinnt er sein böses Spiel. Wohl nicht von ungefähr erinnert seine Erscheinung einerseits an den Colonel Kurtz aus >>>> Coppolas „Apokalypse now“, andererseits an Mussolini. Voll Verachtung für die zumal sentimentale Schwäche auch und gerade seiner Geschlechtsgenossen, Cassios etwa, vor allem Rodrigos, kommt ihm dessen pubertäre Schwärmerei nur allzu recht. Für Otellos Selbstglorifizierung hat er nur Hohn, denn er und nicht dieser hat „das Grauen gesehen“, so bei Coppola, „I've seen horrors...“: Deshalb kann Jago nicht nicht, sondern will nicht lieben und packt die Glorifizierung an ihrer Wurzel: dem verdrängten Gefühl des Minderwerts.

Den hat Erath gerade dadurch, daß bei ihm Otello n i c h t schwarzgeschminkt wird, grandios herausgearbeitet: indem er ihm nämlich einen schwarzen Doppelgänger beigibt, einen sozusagen verdrängten, der auch immer wieder wegwill; aber die Türen sind verschlossen. Otello b l e i b t schwarz, ob er will oder nicht, er kann so weiß sein wie möglich. Darin liegt etwas mehrfach Beklemmendes, liegt auch eine Selbstlüge: indem er aus der Sklaverei freikam und schließlich für Venedig als geachteter Feldherr kämpft, ist er doch als Krieger gegen die Sarazenen auch ein Verräter am eigenen Volk, an, zumindest, der eigenen Kultur.  „Sarazenen“ meinte übers Hochmittelalter hinaus die gesamten arabischen bis türkischen Völker des nordafrikanischen bis vorderasiatischen Raums, nicht nur die Mauren, von denen sich - doch schon das griechische μαῦρος, „mauros“, meinte „dunkel“ - das Wort Mohr abgeleitet hat, das noch Shakespeares Vorlage im Titel trägt. Dabei lassen sowohl dieser selbst wie auch Boito, Verdis Librettist, den Umstand außer acht, daß „Moro“ eigentlich >>>> nur der Nachname eines weder mit den Mauren noch ganz allgemein mit Menschen dunkler Hautfarbe verwandten venezianischen Arikstokraten war. Bei Shakespaere wie bei Verdi ist er ein dunkelhäutiger Aufsteiger, mit Marx könnte man sagen: Klassenverräter: Die Verleugnung seiner Hautfarbe schlägt aggressiv gegen alle andren, die sie haben, um. Man muß sich nur vor Augen führen, daß bis übers 15. Jahrhundert hinaus der Sklavenhandel ein gängiger Posten der venezianischen Ökonomie war. Wenn Otello „die Türken“ bekriegt, so tut er dies als ein mit welchen Ehren auch immer ausgestatteter Domestik eines „Herren“volks, das Otellos eigene Ethnie auf das schlimmste diskriminiert, ausbeutet, schlachtet. Indem schon Shakespeare von seinen, Otellos, „wulst'gen Lippen“ sprechen läßt („the thicklips“/Boito: „gonfie labbra“), läßt er ihn das Stigma seiner Herkunft sichtbar behalten, das Desdemona aus „weißer“ Sicht verunreinige. Entsprechend hat die Operntradition Otello auch immer wieder auftreten lassen, rassistisch zur Farce geschminkt. Nicht so aber Erath. Bei ihm ist das Andere, das Fremde und im allgemeinen Ansehen „Niedere“ nur uns, den Zuschauern, sichtbar, und zwar im für alle übrigen unsichtbaren Doppelgänger, der für Otello etwas ist, das er niemals loswird.  Er ist, sozusagen, der Schatten einer Vergangenheit, die ihm quälende Schmach bleibt. Hier, genau hier liegt die Begründung seiner dann losbrechenden Eifersucht: Da ihm, dem eigenen Beschwören zufolge, alleine Desdemona die wahre seelische Heimat ist, würde ihr Verlust ihn vernichten. Eben da hakt Jago ein und setzt ihm die Spritze, die den längst eingekapselten Virus bloß aktiviert. Mit ihm infiziert war Otello schon vorher: Er gehört zum Frauenbild ihrer beider Kultur, auch, übrigens, zum monotheistischen Besitzdenken - Besitz fühlen - des abend- wie morgenländischen Ehekonzepts.

Hinreißend, wie Erath diesen Virus sich nun ausschütten läßt. Er befällt gleichsam jedes Organ Otellos, bis der Schmerz so groß und die tatsächliche Krankheit, die ihn bewirkt, derart quälend geworden ist, daß der Befallene nur noch rast. Das führt uns Frank van Aken nicht nur mimisch vor, zunehmend verwühlt und zu Berge stehend sein Haar, die Gestik wilder und wilder, sondern vor allem auch sängerisch; je wüster er sich nämlich geriert, desto lyrischer, weil eben leidend, wird sein Tenor. Der ganze Mann bricht auseinander, will sich zwar fassen – daher die abrupt wirkenden Versöhnungsgesten zwischendurch -, aber kommt gegen den Wahn nicht mehr an. Deshalb paßt es auch so, daß van Aken mit der Stimmenmacht de Felices nicht wirklich mithalten kann: Otellos Heldenarien, in Wahrheit, glauben sich selbst nicht. Das ist folgerichtig von Anfang an so gesetzt: Tribun ist immer sein Widersacher, den er noch lange für einen Freund hält. So tritt wieder und wieder sein „schwarzes Ich“ auf die Bühne stumm zurück, aber nicht, wie man sich ein schlechtes Gewissen personifiziert vorstellen mag, sondern in enormer Schönheit der Erscheinung, die dennoch wieder und wieder, und eben deshalb, unterworfen sich erniedrigen muß. Welch ein Einfall jenseits alles Aufgesetzten!

Wie großartig das durchgeführt wird, zeigt der 3. Akt, in dem sich der Schwarze anfangs ein wenig grundlos wieder vorn an die Bühne legt. Was soll das jetzt? dachte ich – und vergaß es derart sofort, daß ich beinah erschrak, als sich der gebrochene Mann am Aktschluß wieder erhebt, aufsteht und geradezu strahlend dasteht, doch nur strahlend als eine Möglichkeit, eine, die vielleicht gewesen wäre, hätte es nicht die unselige Geschichte und Selbstüberhebung des, bleiben wir mal im Klischee, „weißen“ Mannes gegeben und seiner brutalen christlichen Kirchen. Deren Grausamkeit die der islamischen freilich nicht nachstehn.

Tragisch, unter anderem, ist an dem Stück die E c h t h e i t des otelloschen Leidens, das aber Selbstvergötzung mitbewirkt hat; schon sie hat dem Mann den klaren politischen Blick getrübt. Jago ist dem Mohren nur ein ebenso falscher Freund wie die Seerepublik selbst, der er dient. Denn beide sind ihm nur um den Preis der Selbstverleugnung zuhanden, die schließlich seine Auslöschung will.

Eraths Inszenierung zeigt das bereits im Bühnenbild und schon ganz zu Anfang. Wenn wir den Opernsaal betreten, steht die Bühne voller Soldatenstiefel, die, selbstverständlich, in Reih und Glied. Mittendrin hockt, düster glänzend, der Mohr, halb vom - hellen - Feldherrenpelz umdeckt, links hinter ihm aber, auf einem Gerüst, steht ein – Bambi. Genial, diese bis zum Schluß völlig unkommentierte Dekoration. Über Desdemona verrät sie mehr als jede Analyse, nämlich über die Wunschprojektion, die sie verleiblicht hat, indem sie sie erfüllt. Deshalb versagt die Frau hier nicht minder als der Mann, ja, Desdemona ist das geradezu geborene Opfer – das zurechtge prägte, meint das, destilliert aus stiller Einfalt und Ergebung. Jago muß es nur nutzen. Wie irre Otellos Eifersucht schließlich ist, wird besonders hier in Frankfurt deutlich, weil einem solchen Geschöpf jeglicher Eros abgeht. Leah Crocettos Desdemona-Erscheinung ist komplett kindlich, gütig kindlich, zärtlich kindlich und stellt keinerlei, schon gar „nymphomane“, Forderungen, die einen Mann in Probleme bringen könnten.

Anfangs enttäuscht das, weil jedenfalls der männliche Opernbesucher von einer Desdemona, der solch eine Leidenschaft gilt, ein völlig anderes Bild mitbringt. Das kierkegaardsche Wunder, von dem ich oben schrieb, besteht nun aber gerade darin, daß einen Frau Crocettos stimmliche Gestaltung der Partie jeglichen solchen „Anspruch“ vergessen läßt, ja, plötzlich versteht man sogar, wenn von ihrem Liebreiz geschwärmt wird, und man fühlt die Hand des Mitleids-selbst, die Desdemona Otello begütigend, wenn auch hilflos bleibend, auflegt. Dazu paßt es ungeheuer, daß auch sie an den Füßen Soldatenstiefel trägt, paßt so wegen des zugleich auf Wahrheit deutenden Widerspruchs. Das ist gar keine erwachsene Frau, sondern ein liebes- und schwarmvoller Backfisch, der sich in den Schuhen Erwachsener versucht, die aber doch zu groß sind, um ihr auch nur von ungefähr einen Gang zu verleihen, der wirklich circisch lockte.

Tatsächlich ist Desdemona fast noch unreifer als Otello, beinahe täppisch, doch eben voller – ecco! – Hingebungsbereitschaft und so genau das Frauchen, das sich der Monotheismus idealisiert hat; damit steht sie aber zugleich für alles, was sich „der Mann“ versagt und von sich abspalten soll. Wenn Desdemona im 4. Akt, der fast ganz nur daraus besteht, von der alten Trauerweise unmittelbar in ihr „creda per noi“ und attacca ins Avemaria übergeht, creda per me, das direkt ins letzte Beisammen mit ihrem Mann führt, dann bringt Frau Crocettos herzrührender, gestisch aber stillgestellter, sozusagen duldender Gesang ein männliches Wunschbild von Frau in die Welt, das alles, was das herrschende Geschlecht sich nicht durchgehen lassen darf, bzw. durfte, auf diese Figur konzentriert. In Verdis katholischem Umfeld wird sie damit zur Jungfrau Maria selbst, Pietà, die noch nach der Geburt ihres Kindes Unbefleckte und damit zur idealen italienischen Mutter als einer heilig Unberührbaren; die Renaissance sah die Rolle der Frau zumindest für die gehobenen Stände noch anders als Verdis Zeit; sein und Boitos Jago ist auch deshalb so mächtig und nicht nur einfach ein Bösewicht, weil er in Desdemona das Marien-Ideal sich gerade dadurch weitererfüllen läßt, daß auch die Oper sie opfert. Die Ideologie der christlichen Reinheit bleibt selbst vom Bösen unangetastet, ja wird von ihm garantiert. Auch das zeigt - wie regressiv das ist - der aufs Gerüst gestellte Bambikitsch. Tatsächlich ist Desdemona ein Dummchen mit einem aber sehr großen Herzen - und mit so tiefem, daß sie und Otello darin ertrinken.

Dem die Musik gegeben zu haben, und jeder Person ihre eigene – nicht zuletzt das schafft des alten Verdis Verismo Allgemeingültigkeit sogar jenseits seines objektiven wie subjektiven, nämlich psychologischen Realismus; eben dies trennt ihn ein für alle Male von Wagner, dem ideologischen Reaktionär. Verdi ist noch in der Klage, noch in der christlichen Affirmation kritisch. Was über die erzählte Handlung (den „Plot“) hinausgeht, ja - langt, strahlt aus eben ihr heraus. Es ist ihr transzendentes Ergebnis, das zu der Geschichte schließlich noch hinzukommt: als eine mythische, als solche aber aus ihr gewordene Erzählung, neben der die reale - gesellschaftliche, muß man sagen - zugleich den Bestand wahrt. Insofern überstrahlt, in höchstem Sinn modern, des alten Verdis Kunst die des alten Wagners um Dimensionen. Eraths Frankfurtmainer Otello-Inszenierung läßt einen das direkt erfahren: wie vor den Kopf geschlagen schon in der ersten Pause sitzt man da.  Zudem ist Eraths und Deckers Reduktionismus, dies ein weiteres Staunen, in keiner Weise karg, sondern elegant und zugleich prall, die Kühle des Lichts wiederum hitzegesättigt, vulkanisch, und die Farben entfalten eine venezianische Pracht, ohne daß sie ausgestattet werden müßte. Das Regieteam verdoppelt rein gar nichts. Für den militanten Pomp der Republik genügt die Musik, die beim Sturm wie durcheinandergerät, wie in der Kneipenszene die Partien durcheinandergeraten, wie in Jagos Gesängen ständig die Tonarten wechseln, so daß sie keiner fixieren kann, und eine andere gebeugte Frau, Jagos Gemahlin, bereitet der erhobenen den Fall m i t, um, als er geschehen, ihr im beiderseitigen Gebeugtsein die Solidarität zu erweisen: so gesehen, ist der Otello auch eine Erzählung vom Handeln regredierter Frauen. Derart realitätsnah komplex laufen die psychodynamischen Prozesse, so simpel aber dreht sich, als Menge, das Volk. Unfaßbar gut, wie Verdi das in den Chor kriegt und mit welch einfachen Mitteln Erath es szenisch realisiert – etwa, wenn aus nur ab der Schulter aus der Bühne ragenden Leuten, mithin einer Mannschaft, Poller für Schiffstaue werden, am Kai; so im 3. Akt. Da sie nach hinten singt, hört man die Menge aus der Ferne. Grandios. Oder wie sich Jago des Otellos Feldherrnmantel umlegt, nicht, um sich sein Amt anzumaßen, sondern, um zu bedeuten, wer hier tatsächlich längst führt und taktisch führen auch sollte; wer so wenig Distanz zu den eigenen Gefühlen hat, sich derart von ihnen bestimmen läßt, daß er sogar den Freund verstößt, dem Einschmeichler aber das Ohr neigt, darf die Verantwortung für andere Menschen nicht länger tragen, nicht für ein Heer, nicht für eine Flotte. Das eigentlich Schlimme am Otello ist, daß Jago eigentlich recht hat und das Recht, um sich zu zeigen, der Intrige bedarf: furchtbarster Grund für Jagos perverse Credo-Arie. Wie gar nichts sonst steht er, Jago, stellvertretend für die Serenissima und damit für den Krieg, den eben nicht Otello, sondern e r repräsentiert: seinen Abgrund, aus dem, und aus nichts sonst, er besteht. Aus dem puren Interesse: jenseits aller Moral.  „Die Welt ist so verderbt, Zaunkön'ge hausen, wo's kein Adler wagt!“ Das ruft Richard III einmal aus; von hier aus entschlüsselt sich Jagos (Kriegs-)Recht und bindet ihn abermals an Mussolini und abermals zugleich an den Colonel Kurtz. Otello hingegen liegt da wie ein Tor, über den die Politik hinwegging, Desdemona aber als ihr eigentliches Opfer, dessen jene - wenn sie der Macht ist - immer bedarf; als „Bauernopfer“, könnte man sagen, stünde dahinter nicht basal das Frauenbild der monotheistischen, patriarchalen Ideologie. Mit einer selbstbewußten, gebildeten, s e l b s t wollenden, gar eigenständigen Frau wäre Otellos Leben anders verlaufen; er hätte aber solch eine gar nicht „genommen“; sondern er selbst wollte ihr Opfer, darin mit Jago völlig, wenn auch unbewußt und daran leidend, einig.

Er führte, der Zaunkönig, selbst die Hand.

Deshalb fühlen wir, so im Programmbuch W. H. Auden, Mitleid mit Otello, doch haben keine Achtung vor ihm, die - als eine ästhetische - Jago gelte. Das ist nicht ohne Zynismus formuliert, und zwar gerade, indem er, Auden, das entstehende Leid fokussiert, aber die Bereitschaft übergeht, mit der sich Menschen für politische Ideologien opfern, deren eine Spielart die organisierte Religion ist. Auch von der bleiben schließlich nur Stiefel zurück, darin noch die Füße der in die Luft gesprengten Soldaten. Es gehört zur Größe dieser Inszenierung, uns dies von Anfang an vor die Augen zu führen und immer wieder daran zu erinnern. Otellos Schicksal ist traurig, tragisch aber Desdemonas, die noch im Sterben, statt daß sie begriffe, vergibt. Jago aber, an der hinteren Bühne, steht da, die Hände in den Taschen, und zeigt uns den Rücken, ohne daß er sich rechtfertigen müßte. Denn „you have no right to call me a murderer“, sagt Colonel Kurtz. „You have a right to kill me. You have a right to do that, but you have no right to judge me.“  Besuchen Sie diese Inszenierung unbedingt. Die Oper Frankfurtmain wird sie noch einmal am 4. und 7. Juli dieses Jahres zeigen, doch ist zu hoffen, ja, fast ein bißchen zu verlangen, daß Johannes Eraths Inszenierung in die Spielzeit 2013/14 weiter übernommen wird. Sie gehört – mit >>>> Götz Friedrichs Rosenkavalier von 1993 und dem mit 1968 sogar noch viel älteren >>>> Barbiere di Sevilla von Berghaus' und Freyer zu den seltenen Opern-Interpretationen, die nicht altern. Man denkt über Eraths Otello noch sehr lange nach und braucht deshalb einige Tage, um eine Erzählung zu schreiben, die dem Erlebten auch angemessen ist.

Ein bleibendes Rätsel wird freilich bleiben, weshalb am 28. März der Applaus so verhalten ausfiel. Fühlte man sich zu sehr – erkannt? Oder war der Intensität nicht gewachsen, der uns das gesamte Ensemble einschließlich Orchester und Dirigent ausgesetzt hat? Denn wahrlich! Dieser ist kein netter Abend, der sich fürs Sehen und Gesehenwerden eignet, noch um mit interesselosem Wohlgefallen die Pausenschnittchen zu genießen. Sondern große, größte Kunst: das Gegenteil von „Unterhaltung“. Giuseppe Verdi.

OTELLO.

Dramma lirico in quattro atti.

Text von Arrigo Boito nach Shakespeare.

Regie Johannes Erath - Szenische Leitung der Wiederaufnahme Orest Tichonov – Bühnenbild Dirk Becker - Kostüme - Silke Willrett - Licht Joachim Klein - Dramaturgie Norbert Abels - Chor Matthias Köhler - Kinderchor Felix Lemke.Frank van Aken - Marco di Felice - Leah Crocetto - Jenny Carlstedt - Beau Gibson - Simon Bode - Bálint Szabó - Franz Mayer - Kihwan Sim.

Chor und Kinderchor der Oper Frankfurt, Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Riccardo Frizza

Die nächsten Aufführungen:

4. und 7. Juli 2013, je um 19.30 Uhr.

>>>> Karten.  albannikolaiherbst - Dienstag, 2. April 2013, 16:18- Rubrik: Oper

E un diluvio di fiamme a poco a poco

scioglie;

scioglie, quasi cometa, il crine ardente

per minacciar la morte.

(:Giovan Leone Sempronio, Chioma rossa di bella donna,

dtsch. von Simone Prior:)

und eine Flut aus Flammen nach und nach

löst;

löst, fast wie ein Komet, das brennende Haar,

um den Tod anzudrohen.

Große künstlerische Ereignisse finden nicht selten in sehr kleinem Rahmen statt; etwa zur >>>> „Kleinen Nachtschicht“ gestern um halb zehn fanden sich noch weniger Hörer ein als zuvor in >>>> Sciarrinos Vanitas-Spiel , bzw. waren sie dageblieben, das nicht, wie Messiaens Quartett für das Ende der Zeit, um die letzten Dinge kreist, sondern ums Verstummen dieser Dinge, wobei „Ding“ der verräterisch falsche Begriff für etwas ist, das wir unser Leben nennen. Um dieses Leben aber rankt Messiaens unheimliche und rätselhafte und schließlich wie davonschwebende Komposition für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier, wobei die Klarinette ein klangverschobener Part für die Bratsche ist, das Todesinstrument an sich, auf dieses nämlich bezogen: Hat man das im Ohr, hört man etwas anderes als das, was tatsächlich hörbar wird; genau dem aber „hinter den Dingen“ galt des tiefchristlich gläubigen Messiaens Musik seit je. Man mag es gar nicht glauben, daß er - so geradezu für die Moderne „klassisch“ ist er längst - erst 1992 verstarb. Das „Quatour pour le fin du temps“ wurde am Anfang die Vierziger im „Mannschaftsstamm- und Straflager“ Görlitz zuendegeschrieben, dessen Kommandant, auf Intervention eines Dolmetschers und eines Pfarrers, dem Komponisten nicht nur zu komponieren erlaubt, sondern auch dazu beigetragen hat, daß sich einer der Ausführenden der vor den Gefangenen stattfindenden Uraufführung ein Cello besorgen konnte. Die ganze Geschichte können Sie >>>> dort lesen.

Die Aufführung gestern war ohne Zweifel der Höhepunkt des Abends. Messiaens Quartett galt und gilt seit seinen ersten Interpretationen außerhalb des Lagers als ein Schlüsselwerk, mythisch fast, der Neuen Musik. Das war auf das unheimlichste spürbar, und zwar gerade nach Sciarrinos ständig verebbenden, aus völliger Stille anhebenden, zu Stille werdenden Klanglinien, die leider, ihre Semantik, ein wenig unter der Inszenierung der einzigen Menschenstimme, einer Sängerin, litten; sie sang vortrefflich, und wäre, was das Programmheft Librettopart für Librettopart tut, auch im Bild der Aufführung realisiert worden, der Eindruck ingesamt wäre ein anderer, sehr viel noch intensiverer gewesen als nun, da die großartig intonierende Rowan Hellier als eine Mischung aus Weibsclown und Marionette ihren Part statisch-manieriert vorführen mußte, in am Anfang permanenter, wie mein Freund G. das nannte, Kackstellung (er meinte die auf, z.B., süditalienischen Stehklos) bis zur dreifach fett dem Publikum aufs Brot gestichenen Vegetierung am Boden - als Figur eine rein seelenlose Behauptung, die der Szene selbst jede Kraft absaugte, die sie gehabt haben könnte: nämlich eines alten stummen Paares Schauen in den Spiegel (worin nichts ist, das wir sehen) und Betrachten der eigenen Bilder als zweier beklemmender Videoinstallationen auf Leinwand; man hält sie anfangs für fotografierte Portraits, die sich aber unvermerkbar, anfangs, rühren, dann schon den Kopf drehen, zueinander und zur Szene selbst der Marionette hinunter. Das, in der Tat, ist von enormer Eindringlichkeit. Es wäre diese Schlichtheit aber auch der Sängerin zu geben gewesen, ihr im Zusammenspiel mit Cello und Klavier, ja vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte Frau Hellier g a r nicht inszeniert, sondern als Instrument unter Instrumenten vortragen lassen und alles Szenische auf den Lebensrückblick der beiden Alten konzentriert, hätte einfach der Leere einmal vertraut, die das Geschwundene hinterläßt - vanitas, Eitelkeit, h e i ß t eben eigentlich „Leere“ - und das in seiner Schlichtheit vorzügliche Programmheft weiß das auch. Überhaupt ist i h m viel mehr als der tatsächlichen Inszenierung zu entnehmen, wie das Stück hätte aussehen können: Etwa, indem man die auch italienischkundigen Hörern nicht durchweg verständlichen Barocktexte, alle sind sie nur kurz, tatsächlich auf die Wand projeziert hätte. Das Programmheft folgt hier einsichtig einer Ästhetik, die wir aus einigen Filmen Syberbergs kennen; davon bleibt im Raum nicht die Spur. Statt dessen werden auch die beiden stummen Alten in Übermondänes hineingesteckt und gleichsam travestitisch, aber statisch, vorgeführt, obwohl doch, wovon intensiv die Musik erzählt, auf jeden Menschen zutrifft - viel beklemmender von Gregor Fuhrmann verkörpert, seiner strengen, konzentrierten Erscheinung, der Feinheit seines Cellospiels, während Jenny Kim als Person nicht aufgefaßt werden konnte, weil sie ganz hinter dem Flügel verschwand. Musikalisch beide großartig, so, wie Hellier, für die aber außerdem unklar bleibt, weshalb man ihrer Frisur zu allem personal-Clownesken noch das „Saubere“ eines BundDeutscherMädchen-Mädchens verpaßt hat. Gerade für Sciarrino, der auf Konzentration des Klanges aus ist, auch auf Ausdünnung, nur das Nötigste zulassend, scheint Manierismus mir so wenig passend zu sein wie die Äshetik des Absurden oder Bizarren Theaters. Wahnsinnig schön dafür - Klaus-Heinz Metzger schrieb einmal von wahrer Musik, allerdings meinte er Webern - der Cello-Kantilene völlig schnörkellose Lobpreisung Jesu im Quartett.

Dennoch gab es auch im Sciarrino immer wieder Momente, die sich direkt ums Herz, wie zu eng angezogene Schlösserketten, legten: etwa der Blicke halber, mit denen die Alten ins Publikum schauen, oder in der quasi Rührlosigkeit, mit der sie vor dem (für uns) leeren Bild stehen. Das hätte, auch in Alltagskleidung, völlig ausgereicht, ja hätte diese Inszenierung enorm angehoben. So aber wurde sie selbst, die Leere, zur Angst vor der Leere: Angst, daß die Musik vielleicht doch nicht trägt, wenn man sie alleinläßt. Eine grundlose Angst. Sie trägt sogar derart, daß jederlei theatralischer Firlefanz ihr furchtbar abträglich ist. Musiktheater muß nicht mehr „agieren“, wir leben im 21. Jahrhundert und haben eine differenzierte Operngeschichte durchlebt; freilich kann und soll sie agieren, wo die Musik den Raum gibt oder sogar dazu auffordert.

Da war dann nach der Pause die für mich unerwartete Aufführung von Messiaens Quartett die eigentliche Oper - allein dadurch, daß Geige, Cello und Klarinette extrem eng aufeinandersaßen, hinter ihnen das Klavier, und um die Musiker herum Sessel frei, ohne Regel, im Raum verteilt, auf die sich setzen konnte, wer mochte; ebenso auf die lange, niedrige Holztribüne. Hier wurde man nun Teilnehmer-selbst an einem Stück. Unglaublich, wie zugleich konzentriert und gelassen das war, wie einbezogen und dennoch bequem: Kammermusik im allerbesten Sinn des Wortes, intime, so intim, wie auch Sciarrino es verlangt hätte. Zumal wir so wenige waren. Ein Häuflein wie zufällig aus dem hohen Schnee draußen hier Hineingeschneiter, kaum mehr als bei der Lesung eines unbekannten Lyrikers, ja, geradezu familiär, und das in einer Millionenstadt an einem ihrer allerbesten Häuser mit allerbesten Musikern zu einem der berühmtesten Stücke der Welt. Das eigentlich Besondere war daran aber, wie unversehens der Sciarrino mit Messiaen legierte, wie unfaßbar das zusammenging - als würde sich der eine im andren nun erfüllen. Toll. - Ach! A r m, wer nicht dabeiwar.

Doch gibt‘s noch eine Chance: Am 28. März, in also sieben Tagen, wird genau diese Konstellation wiederholt werden. Zwei Tage vorher allerdings wird die „Kleine Nachtschicht“ im Anschluß an Sciarrino Morton Feldmans, eines seinerseits Meisters der Stille, Crippled Symmetrie zur Aufführung bringen. Das könnte eine sehr ähnliche Wirkung entfalten. Salvatore Sciarrino

VANITAS

Natura morta in un atto

Inszenierung Beate Baron

Stimme Rowan Hellier - Violoncello - Gregor Fuhrmann

Klavier - Jenny Kim

Frau Friederike Frerichs - Mann Hans Hirschmüller

Die nächsten Aufführungen:

26., 28. März

2., 3. April.

Je um 20 Uhr.

>>>> Karten.

Olivier Messiaen

QUATOUR POUR LA FIN DU TEMPS

Tibor Reman - Petra Schwieger - Gabriella Strümpel - Günther Albers

Die nächste Aufführung:

28. März, 21.30 Uhr.

>>>> Karten.

albannikolaiherbst - Freitag, 22. März 2013, 12:49- Rubrik: Oper

Gab mir die Mutter Mut,

nicht mag ich ihr doch danken,

daß deiner List sie erlag.

Frühalt, fahl und bleich,

haß ich die Frohen,

freue mich nie!

Hagen, Akt II, Uferraum.

Weshalb funktioniert diese Inszenierung nur bedingt, ja im Ersten Akt eigentlich gar nicht?

Die Grundidee nämlich des Regieteams um Guy Cassiers - er selbst, Enrico Bagnoli und Tim van Steenbergen - ist hinreißend. Und lese ich dazu die klugen Aufsätze des Programmhefts, etwa Michael P. Steinbergs Nachdenken über das, sozusagen, bildnerische Leitmotiv der Inszenierung - Jef Lambeaux‘ Fries Les passions humaines von 1899/90 -, so wäre an sich eine, nach Chereaus von 1976, vielleicht sogar grundlegende Wiederinterpretation von Wagners Tetralogie zu erwarten gewesen, zumal im Zusammenwirken mit Daniel Barenboim, dessen seit den Neunzigern allein in Berlin dritter Ring dies ist. Aber vielleicht, daß er ihn zu oft dirigiert hat unterdessen, weltweit, als daß die Partitur ihm selbst noch Überraschungen böte? Ich weiß es nicht. Im Beisammen mit Cassiers‘ Inszenierung jedenfalls wirkte die Premiere am Sonntag wie etwas auf mich, das ein Ring auf gar keinen Fall sein sollte: vor allem im ersten Akt geradezu statisch und die Musik, als weihte sie sich selbst, dabei aber, trotz der eleganten, mitunter auch beeindruckenden Lichtinstallationen, bisweilen seltsam handgestrickt. Gerade der objektiv schon lange erste Akt hatte etwas derart Gestelztes, daß meine Konzentration in dem überdies arg überheizten Haus schnell litt; trotz ihrer klaren Sangesstärken sprang von den handelnden Personen sehr wenig auf mich über - ja sie wirkten derart grob, daß ich gar nicht mehr wußte, weshalb ich mich in auch nur irgend einer Form noch weiter mit ihnen beschäftigen sollte.  Besonders das Liebespaar, besonders Brünnhildes und Siegfrieds vorgeführte - ausgestellte - Leidenschaft schien mir in keiner Weise glaubhaft zu sein, zumal dieser „Held“ von dermaßen elender Einalt ist, daß nur noch die ihm eigene Brutalität damit gleichkommt. Die aber soll für etwas stehen, dessen tragischen Niedergang uns nahegehen, vielleicht auch uns belehren soll, indessen die Dämmerung uns bloß zu einer Erlösung verhilft, weil wir nun endlich nachhause können.

Das angeblich Edle in Siegfried, von dem das Programmheft erzählt, ist nämlich nichts als Augenwischerei; unterm Strich ist dieser Mann ein roher Schlagedauf mit niedrigem IQ, der die ihm notwendigerweise fehlende Bildung, aber auch jedes vielleicht ihm noch mögliche Feingefühl durch die Vorliebe ersetzt hat, ihm lästige Köpfe abzuschlagen. Alleine der Bizeps und Minderbegabung machen den Helden aus ihm. Wenn man eines solchen Leid und mit ihm das der Menschheit mitempfinden soll, dann braucht es eine Regie, die auf den Menschen eben auch setzt, zu denen er nun mal gehört, eine, die sein notwendig Gewordenes in den Blick nimmt und erklärt; für seine galoppierende Tumbheit kann er ja nichts. Aber Cassiers Regie geht darüber schick mit Lichtspielen weg, hat nur sich selbst und ihr - eigentlich historisierendes - Konzept im Auge, nicht aber wirklich Schicksale, die, immer, persönliche sind. Daß Siegfried für ein Gutes stehe, ist schon bei Wagner nichts als Behauptung, auf die sich und auf den Konsens eines Publikums zu verlassen, definitiv keine Basis für eine Regie ist. Auch muß der bei weitem interessanteren, weil weniger flachen Figur dieses Paars, der aus ihrer zumal erotischen Vaterbindung herausgestoßenen Brünnhilde, irgend ein psychisch schlüssiger Grund gegeben werden, dafür, daß sie sich ausgerechnet in diesen Schlägertypen verliebt. Daß er durchs Feuer zu ihr kam, reicht nicht, schon gar nicht, um ihr Lust und Liebe, so steht das in Wagners Libretto, abzuzwingen. Hinter dieser Formulierung lauert Vergewaltigung, lauert Schändung, etwas, das nach der ihrerzeitigen Moral nur durch die Ehe auszugleichen war. Brünnhilde selbst spricht es aus: „doch meiner Stärke/magdlichen Stamm/nahm mir der Held,/dem ich nun mich neige.“ Das ist die - inverse - Aussage einer niedergeworfenen Amazone: niedergeschlagen zu werden, aber, ist die Penetration des Matriachats. Insofern ist Siegfrieds folgender, wenn auch ihm unbewußter, weil durch einen Vergessenstrank begründeter Betrug eine geradezu doppelte Verletzung Brünnhildes, Verhöhnung nämlich. Auch wenn Wagner selbst diese Dynamik nicht klargewesen sein sollte, erklärt sie Brünnhildes Rasen mehr als genug und damit auch ihr gattenmörderisches Bündnis mit Hagen. Nach der rohen, geistlosen Logik geradezu aller handelnden Personen fordert sie deshalb den Ausgleich. Welch eine Tragik hinter so etwas wirkt, kann man in Kleists Penthesilea lesen; auch hier ließe es sich inszenieren. Aber man muß dann auf den Menschen sehen, nicht nur auf das vorgeblich druntergebreitete Tableau der Geschichte.