|

|

Oper

>>>> Video-Trailer

[Premiere war am 4. November; ich sah,

am 8. November, die zweite Vorstellung.] Nein, das kann niemand sagen mit Recht, daß sich die Frankfurtmainer Oper hinter irgend einer Aufführung verstecken müsse, die es in Deutschlands Hauptstadt gibt, ob da der Linden-, ob der Deutschen oder Komischen Oper - dieses hessische, wie nur auch immer alleine städtische Haus hält souverän mit - ja es stünde besonders der Staatsoper Berlin solch eine Inszenierung besser an als Jürgen Flimms permanente Selbstreycelungen mit unnütz teuer eingekauften Stars. Selbstverständlich will meine Bemerkung nicht Daniel Barenboims, den ich verehre, Können und Begeisterungen schmälern, aber doch darauf einen Blick richten, den man vor Achtung senken sollte, daß ein nicht annähernd so berühmter Mann eine ebenbürtige musikalische Leitung in Frankfurt am Main zeigt. Dabei bedeutet ‚Leitung‘ die besondere Fähigkeit, eigene Leidenschaften und Klugheit seelisch auf ein Orchester zu übertragen, es wirklich anzustecken damit. Das gilt bei einem auf zumindest erstes Hören seltsam weichen, dann aber schon sehr sperrigen Stück wie dieser Oper Debussys ganz besonders. Denn diese Musik verweigert sich der Erwartung eines auf die große Arie und sich von gewaltigem Melos bewirkter Erschauerung gestimmten Publikums, und zwar bis heute. Impressionistische Klanggemälde funktionieren, etwa in La Mer, für eine allein k u r z e Spanne Zeit, zumal auch nur dann, wenn ihre Titelei uns vorgibt, was wir zu denken, bzw. im Innenbild zu sehen haben, aber nicht in einem stundenlangen Fließen, zumal solch eines Ungefähren, dessen freie Tonalität nicht wirkliche Orientierungshilfen bietet, um ein Hörergebnis einordnen, also definieren zu können. Das wird sogar um so schwieriger, wenn die durchgehende, vermittels hochraffinierter Instrumentierung bewirkte Klangschönheit unzäsiert dahinflirrt und gleichzeitig wie schwerer Nebel auf der ganzen Szenerie liegt. Da hat es Debussys meisterhaftem Werk sehr gutgetan, daß Christian Schmidt ein geradezu schon krudes realistisches Bühnenbild in das Fließen hineinstellt: nicht den auch bei hellichtem Tag nachtdunklen Park des Symbolismus meine ich, sondern das quasi in Echtgröße auf die Bühne gebrachte und nach Art einer Rißzeichnung durchgeschnittene Haus, zu dem Maeterlincks Schloß in Frankfurtmain geworden: zwei Stockwerke, mehrere Zimmern und zwei Flure, unsichtbar freilich Keller und Dachstock. Eine Kaufmanns-, kann man sagen, -Villa am Park und am Meer, das Interieur einesteils, je nach Zimmer, der späten Gründerzeit zugehörig, andernteils den Dreißigerjahren eines Art Decos, in dem das Bürgertum sich selbst designt hat, sowie neusachlicher Zeiten, deren kantige Zeichnung einiges von Hopper hat - so steht dieses Gebäude in geradezu leuchender Dinglichkeit da:  Christoph >>>> Marthaler, an der Berliner Schaubühne, hat vor zwei Jahren ein ähnliches, aber in Ausführung und Konkretion auch nicht entfernt so überzeugendes Bildkonzept verfolgt.

Maeterlincks Text, der Debussys Libretto war, mit einem solchen sozusagen Ultra-Realismus zu konfrontieren, ist Claus Guths, des Regisseurs, erste geniale Idee gewesen; ihretwegen wird das von mystizistischen Deutungen leicht zu überladende Stück so sehr in ein Seelendrama überführt, aber eines ohne wirkliche Entscheidungsfähigkeit der Personen, mithin in ihrer aller Geworfenheit, daß genau dies auch als musikästhetische Konzeption Debussys hörbar wird. Das macht seine Klangwelt unvermittelt moderner, als ein auf Illustrativität gelackter und so dann vermarkteter Banal-Impressionismus sich an die Wände seines Schöner Wohnens hängen wollte. Debussys so beliebtes Schillern, das Flirren seines komponierten Pointillismus‘, sogar der nicht selten aufdringliche Kitsch seines Schönklangs - all dies bekommt hier etwas entsetzlich Beklemmendes, und zwar um so mehr, als das Frankfurter Museums- und Opernhausorchester auf geradezu atemnehmend perfekte Weise musiziert - auch hierin, ganz sicher Friedemann Layer zum Dank, auf Weltniveau, jedenfalls, wie gesagt, mit dieser Operneinstudierung. Oh, dachte ich schon gleich zu Anfang, Layer dirigiert ganz ohne Stab, so nah der großen Partitur, und so im Sinne Debussys, auf herausgehobene Nummern verzichtend, die sich sondern und verohrwürmern ließen. Nicht Hit noch Schlager sind hier möglich, und selbst die Dynamik dieser Musik hat etwas Stehendes, Stehenbleibendes: das Kontinuum eines Unheils, das allen, wirklich allen Personen dieser Oper widerfährt. Bisweilen klingt das wie ein musikgewordenes Kammerspiel Tschechows, das die richtungslose Angst seiner Protagonisten unerbittlich vorführt. Besonders gilt dies für Mélisande, auf die von Anfang an Projektion und Erwartung Golauds fällt, ihres sehr bald künftigen Mannes, aber für seinen Großvater, Arkel, imgrunde ganz genauso, sowie für den unter dessen und Golauds patriarchale Ansprüchlichkeit geradezu geduckten Pelléas. Seine und Mélisandes Liebe hat de facto gar keine Chance.  Guths zweite geniale Idee war, gegen die Erzählung eine inverse Zeit zu legen: erzählt der Text vom Tag, dann ist es draußen Nacht, spricht er von Nacht, glänzt durch die Fenster Sonne; treten wir aber hinaus, gibt es sie quasi nie. Einige Zeit lang wollte ich das für einen Regiefehler halten, in der trügerischen Hoffnung eben, auch meiner eignen, mich irgendwo festhalten zu können; dann aber zog es auch mir den Boden unter meinem distanzierten Stand weg. Wenn auf solche Weise die Szene „versagt“, richtet man, quasi um Hilfe, die ganze Aufmerksamkeit auf die Musik. Da aber, nun gerade da, fällt man dann völlig in diese belastende Zeitlosigkeit, eine allerdings, die nicht einmal mehr symbolistisch aufgesetzt ist, sondern ihre Wirkung wieder und wieder aus den in uns allen wirkenden Verhaltens- und seelischen Gefangenschaftsmustern bezieht. Debussy, Guth und Layer streichen jede Chance durch, sich aus ihnen auszulösen. Deshalb geht es in Debussys Oper auch nicht um Schuld - die ließe sich zuweisen, und wir wären, tun wir‘s, frei. Sondern das Ungeheuerliche, wirklich Beklemmende ist, daß das Stück - bis in uns selbst - die Bewegung der Muster über sogar vier Generationen vorführt, wenn man nämlich den zehnjährigen Yniold mitrechnet und das schon deshalb auch tun muß, weil der Junge seine übrigens nicht einfache Partie tatsächlich mitzusingen hat, was er, der junge Mainzer Domchorist David Jakob Schläger, souverän schafft. Sein in den Konturen, natürlicherweise, noch unscharfer Knabensopran s t e h t geradezu für die Bewegung dieser Musik, die ein erwachsenes, als Subjekt eines eigenen Willens Individuiertes nicht einmal momentlang zuläßt.  Doch die Muster weisen noch weiter, viel weiter zurück. In den Schatten stehen, ohne jemals deutlich zu sehen zu sein, fünf weitere Personen, oft hinten am Ende der wirklich sehr großen Frankfurter Bühne; bisweilen nähern sie sich auch, bleiben aber im Ungefähren: Gespenstern ähnlich, wie sie Cole Sear in >>>> Shyamalans Sixth Sense gesehen haben mag.und wie manchmal auch wir sie, als einen Lufthauch oder irgend eine nicht nennbare Präsenz, um uns her zu spüren meinen. Da ist dann die gestische Gewalttätigkeit des alten Arkels eine böse Erbschaft Vorderer und setzt sich in furchtbarer Konsequenz in Golaud, seinem Enkel, fort, derweil den schwächlichen Pelléas außer Mélisande niemand eigentlich ernstnimmt; tragischerweise ist er, wegen und in seiner sensiblen Konstitution, wirklich unfähig, für Mélisande irgend eine Hoffnung zu sein, sondern wird zu nunmehr ihrer Projektion - als Gegenbild zur übermächtigen Mannswelt aus dinglichem Geschäft und brutal-heroischer Jägerei . „Kinderpiele“ nennt denn Golaud beider gleichermaßen jugendlich verliebte wie pubertär erotische Versuchen. Damit hat er, leider ein so trauriges wie trauervolles Recht, und ein so um so schlimmeres, als man doch Hoffnung für die Verliebten haben möchte. Daß Golaud diese Kinderspiele in seiner widerlich distanzierten Gönnerhaftigkeit schließlich verbietet, versteht sich ebenso von selbst, wie daß Pelléas immer bereit ist, den auch im Wortsinn Schwanz einzuziehen. Die von aller Jugend eigentlich getragene Hoffnung, Rebellion nämlich, bleibt ausgeschlossen; statt Widerstand zu leisten, kommt es zur Fetischisierung des eigenen Todes. Auch das zeigt schon auf verklebte, weil man eben nicht herauskommt, Pubertät. Die dadurch ihrerseits ihr Grausames hat: Wie oft nicht sagt Pelléas der Geliebten, daß er morgen abreisen werde - und wie oft, gleichzeitig, dabei, daß er sie dann zurücklassen werde! Schon das ist verletzend genug. Es lastet Impotenz auf beiden, und keiner sonst als sie selbst hülfe ihnen aus ihrer Pubertät heraus. Für den nötigen, symbolischen, Vatermord fehlt es dem Jungen schlichtweg an Statur.  Sehr deutlich wird das in der ersten längeren Liebesszene zwischen Mélisande und Pelléas in einem Zimmer unten; selbst das kleine versuchsweise Fesselspiel der beiden ist nahezu arglos tatsächlich ein Kinderspiel, während simultan im Zimmer darüber Golaud seinen kleinen Jungen zu Bett bringt und mit ihm - betet: So soll auch dieser schon sich an einen Vater wenden, nunmehr den, der die Geschicke aus dem Himmel leitet, in Wahrheit die Menschen aber alleinläßt. Statt daß wir reifen, sollen wir andernorts um Hilfe ersuchen. An genau solchen Szenen stellen sich Machtverhältnisse dar und die gewollter Ergebenheit in sie. Immerhin, durchschreitet der harte Großvater das Haus, versteckt sich das Kind, aber noch, in einer verschließbaren Höhle unter der Holztreppe. Hier kann den Jungen niemand, und schon gar nicht derart harrsch, vom Tisch schicken, wie es ziemlich gleich zu Anfang der Oper, in der zweiten Szene nämlich, Arkel mit ihm tut -  - mit einer Handbewegung nur, die einer unbegründeten, bös willkürlichen Ohrfeige gleicht, am ganzen, kurz hinüberzuckenden Arm. Entsetzlich in der Lieblosigkeit. Daß dennoch geliebt wird, auch das Kind, wird in der Bet-Szene aber ebenfalls klar, doch niemand weiß einen Ausdruck dafür, die Brutalität entstammt der Hilflosigkeit. Ebenso hilflos ist der Ausdruck des Alten, wenn er gegen Ende der Oper gegen Mélisande grob übergriffig wird, nicht nur verschoben sexuell, die ihrerseits hilflos und zugleich angeekelt die Arme wirft, während sich Arkels Gesicht in ihren Schoß drückt. Wenn dann der Enkel, ihr Mann Golaud, unversehens das Zimmer betritt, zwar kurz schockiert, aber ohne eigentlichen Protest, ist auch das schon wieder ergeben. Es ist die „klassische“ Bewegung des Bürgertums -: zu verschweigen, was die Not schafft, ebenso wie, wenn in dem wirklich nur tastenden Fesselspiel der pubertär Liebenden der Weg über das Märchen des herabgelassenen Haares, als Dialog beider, begonnen wird. Auch dies ist nicht etwa ein poetischer Versuch, der Liebe die Valenz eines sehr Alten, sagen wir, kollektiv Archetypischen zu verleihen, ihr gleichsam eine eigene Autorität zu geben, die sie unanfechtbar machte, sondern das Eingeständnis einer Schwäche, über die man sich nicht erheben wird: Um am Haar in den Turm hinaufzuklettern, hat Pelléas gar nicht den Bizeps. Nicht anders bereits zu Beginn der Oper, wenn Golaud Mélisande irgendwo, wie das Libretto will, im Unbehausten kennenlernt und dies ganz genau so nach Art eines Märchens verklärt - eine Projektion, aus der Mélisande nicht mehr herauskommt.  Und als sie sich, die Projektion, nicht mehr halten läßt, wird Golaud gegen sie, die junge Frau, schließlich gewalttätig.

Durch diese ganze Tragödie aus einer einerseits furchtbaren Unreife, andererseits aber - und durchaus massiv vertretenem - Machtanspruch fließt Debussys raffinierte, flirrende, aber eben Musik eines ständigen Kontinuums, als würde auch auf ihr die Last der bürgerlichen Zurückhaltung liegen, eine Art scheinbarer Vornehmheit, die sich vermittels Pathoslosigkeit veredelt. Was, hört man genau hin, gar nicht stimmt, sondern eben nur den Eindruck macht und ihn auch machen will, um sich in dieser scheinbar vornehmen Bewegung einer geradezu unentwegten Klangschönheit zu verklären. Ein wirklicher Ausfall ist nicht wirklich erlaubt. Genau das bewirkt die Beklemmung, die Debussys Musik nahezu permanent ausstrahlt, auch dann, wenn man bereits immer mal wieder - das Haus dieser Gebundenheiten liegt am Meer - La mer voraushören kann, das wohl berühmteste Stück des Komponisten; aber dessen, des Meeres, zeitweiliges Flirren ist allein für eine Hoffnung gemacht, deren Existenz davon abhält, ihre Realisierung zu suchen: Opium für das obere Volk. Es ist eine verklärende Ausrede. Das macht Debussys Oper bisweilen durchaus quälend: man wünscht sich so sehr, daß einer mal zur, sagen wir, Trompete greift, um sich selbst als ein Pizarro zu erheben, der all seine Mitgefangenen mitbefreit.  Es ist, zumal, eine große Leistung dieser Inszenierung, daß trotz der permanent durchbrechenden Gewalttätigkeiten besonders der Männerfiguren, aber auch Mélisandes selbst, die viel zu geschädigt erscheint, um sich anders helfen zu können, als eben durch permanente Erzeugung der auf sie geworfenen und sie dann zwingenden, ja erniedrigenden Projektionen - sie erfüllt das gesellschaftlich opportune, patriarchale Bild von Frau; Christiane Karg ist nicht nur äußerlich, in ihrer Fragilität, eine perfekte Besetzung dafür -, - eine große Leistung also, daß Guth zugleich niemanden denunziert, auch dann nicht, wenn die Personen-s e l b s t fehlgerichtet aus ihren Korsetts herausexplodieren - sich gesellschaftlich also „unmöglich“ machten, bekäme jemand von draußen das mit -, etwa in den direkten Gewaltszenen, sei‘s des Großvater gegen den Enkel, sei es dessen unmittelbare gegen die Frau; es ist kurz davor, daß er sie, als er sie in einem Anfall von Eifersucht zu Boden gezerrt hat, auch in den Bauch, den einer Schwangeren, tritt. Die ganze Atmosphäre ist von Gewalt geladen, aber einer der Gesellschaft-an-sich. Je quasi vornehmer, zurückhaltender, sagen wir: französisch-diplomatischer, die Musik klingt, um so deutlicher wird es. Gerade aus der standestreuen Zurückhaltung grinst die brachialste Gewalt des Zusammenhangs - geradezu unheimlich, wie das in dieser Inszenierung im Wortsinn laut wird: nämlich zu Laut wird - und sich schließlich auch noch unserem berechtigten großen Applaus widerspiegelt. Denn imgrunde wollte man schweigen. Doch ist zu klatschen und Bravi zu rufen auch eine Befreiung, besonders für die Sängerinnen und Sänger, die auf den Wogen des Jubels aus den dunklen Gefängnissen, von denen in dieser Oper erzählt wird, endlich herausgetragen werden. Diese selbst hatte für sie keinen Moment der Ermächtigung, nicht einmal den Vorschein einer Utopie der Befreiung: für eine Hoffnung, die real werden möchte, ist nirgendwo ein Raum.  Claude Debussy

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Drame lyrique in fünf Akten. Text von Maurice Maeterlinck.

Regie Claus Guth - Bühnenbild und Kostüme Christian Schmidt

Licht Olaf Winter - Dramaturgie Norbert Abels - Chor Felix Lemke.

Alfred Reiter - Christian Gerhaher - Christiane Karg - Paul Gay -

Hilary Summers - David Jakob Schläger - Sungkon Kim

Chor der Oper Frankfurt am Main.

Frankfurter Opern- und Museumsorchester.

Friedemann Layer.

Die nächsten Vorstellungen:

10.11.2012 | 18.11.2012 | 23.11.2012 |

25.11.2012 | 06.12.2012 | 08.12.2012

>>>> Karten

albannikolaiherbst - Samstag, 10. November 2012, 09:27- Rubrik: Oper

[Fotografien (©) (aus urheberrechtlichen Gründen gelöscht):

>>>> Iko Freese.

Fotos aus dem Saal und in den Pausen: ANH/iPhone.]

„Vergeßt die Etikette

beim Duette im Bette“

Odysseus, Duo Melanto/Eurymachos,

Wolf & Lenz sehr frei nach Badoardo. Erst einmal, wie immer in diesem Haus: das sehr sehr störende Rauschen der Klimaanlage. Indessen dann? Welch ein Unternehmen! Für das der Begriff, den die PR-Leute der Komischen Oper Berlin kommunzieren, schlichtweg falsch ist. Es handelt sich bei dieser Trilogie mitnichten um ein „Spektakel“, sondern, mit allem Recht, um ein - E r e i g n i s, und zwar, zumindest für Berlin, um ein bedeutendes. Allerdings führt das Haus die drei nach Monteverdi durchaus frei inszenierten Opern auch unabhängig voneinander auf, wohl um einem auf Zerstreuung konzentrierten Publikum paar Küchlein zu verkaufen, deren Entgeltung das Haus auch braucht, allein, was Kosky, zugleich der neue Intendant, hier auf die Bühne gebracht hat, läßt sich imgrunde nur verstehen, wenn man die Stücke tatsächlich direkt hintereinander sieht. Also gibt es drei >>>> komplette Trilogie-Tage; es ist dringend zu hoffen, daß weitere hinzukommen werden, vor allem, daß Operngänger auch begreifen, welch alter neuer Ring des Nibelungen hier gegeben wird, freilich ohne Götterdämmerung, allenfalls einer erahnten, und der Vorabend spielt in Arkadien. Das Element der Rheintöchter jedenfalls ist allgegenwärtig. Nichts ist bei Kosky Selbstzweck, nicht einmal das Spiel um seiner Spiellust halber, die dennoch nicht zu kurz kommt.

Dies ist bereits die zweite Opern- Bearbeitung direkt nach Koskys Antritt - eigentlich aber die erste, weil ihrer Premiere vor der von >>>> Neuwirths „American Lulu“ stattgefunden hat; ich sah vorgestern die zweite Vorstellung der gesamten Trilogie; zur ersten war ich opernfern verhindert.

Wie schon Neuwirths kompositorische Arbeit mit Berg, ist auch diese Bearbeitung teils großartig; da >>>> Elena Kats-Chernin indes, Australierin wie Kosky selbst, mit dem musikalischen Material weder ideologisch gebunden noch puristisch umgeht, verleiht sie der historischen Aura Monteverdis eine Modernität, die auch vor gelegentlichen Anklängen von Unterhaltungsmusik nicht scheut - was interessanterweise den Effekt hat, Monteverdi selbst wie einen unmittelbaren Zeitgenossen klingen zu lassen, während die auch nur höchst gelegentlich auftönenden, diese wirklich nur Momente leichtgeschürzter Musen den Charakter von Erinnerungen bekommen. Das ist frappierend und manchmal schmerzhaft eindringlich. Außerdem läßt die Komponistin Monteverdis Rezitative, die schließlich, in der späten Poppea, zum parlar cantando werden (erst von Wagner wurde das ins Höchste vollendet), nicht von den alten Instrumenten begleiten, sondern durch ein Quintett-Ensemble, in dem es, wechselnd von Oper zu Oper, das Akkordeon und Bandoneon gibt, das >>>> Cimbalon, die >>>> Djoze und die >>>> Kore, den >>>> Oud, die >>>> Theorbe, schließlich sogar, in der Poppea, Banjo, E-Gitarre und Synthesizer. „Unser Monteverdi klingt halt ein bißchen nach Knoblauch“, schreibt Kosky selbst dazu.

Aber das ist es nicht.

Das ist es nicht. Nein. Sondern die, denkt man, „fremden“ Instrumente klingen alles andere als fremd, zumal sie nicht brechtsch, also zur distanzierenden Verfremdung, eingesetzt werden, sondern ganz im Gegenteil das Geschehen auf eine besonders intensive Weise in die Gegenwart rücken: Eben sie erlauben eine Identifikation von radikaler Art, etwas, das in der historischen Aufführungspraxis spätestens seit ihrer Etablierung n i c h t mehr funktioniert - zuletzt schaffte sie‘s, in meiner Erinnerung wirklich radikal, bei Norringtons Dirigat der Beethoven-Sinfonien mit Instrumenten der Zeit, deretwegen die Ruppigkeit des Komponisten von keinem spätromantischen Orchesterapparat wagnerscher Prägung weggeschmiert werden konnte. Auch daran sind wir aber jetzt gewöhnt.

Kats-Chernins Instrumentierung leistet es wieder, Der Schock bei gleichzeitiger Vertrautheit entbindet aus allem Madrigal-Historismus genau das Neue, was Monterverdis Opern zu seiner Zeit bedeutet haben müssen und was Keim einer ungeheuren, auch rasenden Kunstentwicklung wurde: Man muß von einem Sensationellen sprechen. Die E-Gitarre etwa, in der Poppea, dient auch noch zur Charakterisierung dieser Figur, vergleichbar der Flöte, bzw. Glasharmonika in der Jahrhunderte späteren >>>> Lammermoor und sogar dem Horn für Siegfried - aber charakterisiert eben so, wie die Amme ihre Poppea sieht. Entsprechend wird sie, diese E-Gitarre, geradezu als leitmotivisches Melodieinstrument geführt, besonders ergreifend in dem ariosen Lullaby, mit dem die Amme ihre Anvertraute in den Schlaf singt. Konsequent kommt sie -.melodisch hoffend - in Poppeas und Neros abschließender Liebesarie abermals zu sich, also zu den Kinderträumen der Poppea nach einer, so gerissen sie immer sein mag, wahren Zugehörigkeit: „Ich bin dein.“ Die orientalischen Instrumente wiederum schiefen den Monteverdi-Klang. Das gibt von Anfang an etwas Unheimliches in unsere Ohren. Bevor nämlich überhaupt die erste Fanfare ertönt und das Bild der heilen, paradiesischen, quasi ungebrochenen Natur-Welt des einst gewesenen Arkadiens in den Saal ruft, verleiht Amor selbst dem Orpheus seine alle spätere Zeit bis in unsere Gegenwart prägende Fähigkeit. Er tut dies zu den Klängen eines angeschnibbelten Tangos, nachdem über dem Orgelpunkt, quasi dem Baßgrollen dieses monteverdischen Rheingolds, und einem vierteltönigen Mischklang aus Djoze, Cimbalom, Kontrabaß Amor selbst den Prolog gibt.

So, ja, dachte ich, so muß man es machen. Dies, um noch einmal Wagner zu nennen, heiße, die Meister zu ehren. Es fegt einem allen gefälligen Schmock, und bläst ihn aus ihren Tiefen, von den Ohren.

Kompliment. Mehr als das. Eine Verbeugung. Verbeugung für, vor allem, die Feinheit, die Eleganz, das sinnliche Gespür der Komponistin, Monteverdi nicht etwa über den Mund zu fahren, sondern immer nur gelegentlich die eigne Hand in seine Musik zu tauchen und darin ein bißchen zu bewegen, so daß neue Wellenringe über den See gehen, nie aber spritzen, und sich auch immer wieder, sich glättend, einschmiegen, um mit ihr einig werden. Wir hören Monteverdis Melodien, die aber seine sehr viel spätere Schwester uns vorsummt. So, ja, muß man das machen. Gäbe es von der Musik dieser drei Opern, von Kats-Cherins Monteverdi also, eine CD-Aufnahme, ich würde ihren Ruhm besingen.

Welch ein Glück, zumal, die Komische Oper mit des Tages Sängerinnen und Sängern hatte! - dem schönen Orpheus etwa, der auch so präsent singt, wie er dasteht: kein irgendwie verkleideter Freak als junger Mann, sondern eben: genau ein realer: Dominik Köninger:

- der wahnsinnigen Präsenz Penelopes, witzigerweise s i e, in der Realität, türkischer Herkunft, also, könnte man sagen, eine Helena, um die der Krieg ging, s e l b s t, aber dunkel -: Penelope aus Troja.

Woher Odysseus endlich kommt. Zehn Jahre war er unterwegs. Und findet nun, Ironie dieser Opernhaus- und Besetzungsrealität, genau dahin zurück: in Gestalt der wiedergfundenen Gattin. Das hat einen wirklichen Witz nach dem Geschmack der Götter. >>>> Ezgi Kutlu singt über ihn enorm berührend hinweg, expressiv-besessen von der ihr zum Fetisch gewordenen, ideologisch-fundamentalistischen Treue. Ihr Dienerpaar sieht die hier wirkende Selbstvergötzung sehr genau, himmlisch zotig von Mirka Wagner und Adrian Strooper ausgespielt. Wobei... gerade dem losen Mädel hätte ich ein etwas loseres Kostüm gewünscht, das wenigstens auch mal verrutschen kann. Die Inszenierung geizt doch auch sonst nicht mit erotischem Freigeist. Die beiden werden aber auch dadurch entwertet - also ihre Haltung, wenn man das so nennen kann, wird‘s - , daß sie so kalauern müssen, etwa mit dem Motto, das ich diese Erzählung einleiten lasse. Seine ulkender Witz soll den Ernst Penelopes, ihr Wahresschönesgutes, betonen. Wir sollten indes nicht vergessen, wie wahr der zitierte Kalauer ist und daß wir‘s allein der losen Lüsternheit verdanken, daß es uns überhaupt gibt.

Doch zu der dunklen Helena noch einmal, Penelope Kutlus aus Troja: zu ihrer intensiven Stimmführung kommt noch etwas Großes hinzu: Was eine s c h ö n e Frau, denken wir, ohne daß wir es wollen:: - nicht Mädchen eben, sondern ... -: F r a u;

- dann aber... fassungslos... -: Günter Papendells Odysseus. Schon der erste Ton ging mir von solch baritoner Weiche, die aber harte Wände hat, von einer solcher Weite quer durch den Leib. Leute! Geht hin, allein, um diesen Mann zu hören.

Zusammen mit Tansel Akzeybek gelingt ihm eine so innige Anagnorisis-Szene, wie ich sie zwischen einem Vater und seinem Sohn überhaupt noch nie, sondern immer nur zwischen Frau und Mann vernommen habe, Elektra und Orestes etwa;

- und schon, da sind wir jetzt militant in Rom, Brigitte Geller, nun ja, sowieso zu recht ein Star des Hauses, als Poppea, wie sie, dreiviertels intrigant und dabei schwanzgeil sondergleichen, viertels aber immer noch ein kleines Mädchen, das einfach sicher schlafen möchte, wenn auch, um von der Macht zu träumen - wie sie ihrer Poppea, der infamen, Menschlichkeit verleiht, das ist ein mehr als tolles Stück.

- Jens Larsen schließlich, der >>>> schon von Bieito, als Osmin, ziemlich vorgeführt wurde, meine Güte, er ist wirklich nicht, was man einen schönen Menschen nennen kann, und das weiß er. Schafft gerade daraus tragische Gegenwärtigkeit. Wie er das hinbekommt, die Sterbeszene Senecas in solch hoffnungsloser Nacktheit vorzuführen, mit welcher Kraft er da seinen Baß einsetzt, eines philosophischen Schwätzers, der aber denkt und seinen Tod mit der Gelassenheit Sokrates‘ hinzunehmen vermag, das kann einen wirklich beuteln.

Dabei sind, die ich nun nannte, nur die personalen Spitzen dieses Feuerbergs von Inszenierung. Von Amor, nämlich Peter Renz, werde ich später sprechen. Von André de Ritter, dem Dirigenten des Abends, dem auch die feinstgriffige Einstudierung dieser Partitur sehr zu verdanken ist, aber nicht. Nicht, weil er Schwächen zeigte, sondern weil er nicht zu hören braucht, was ich zu ihm denke. Er war bei seinen Musikern, denen wir ganz ebenso Achtung erweisen; als einer war er‘s u n t e r und niemals über ihnen. Zu beobachten, wie er den Taktstock mal nimmt, mal aber nicht, oder nur den halben, weil er die Zeit, ihn auf das Pult zu legen, grad nicht hat, genügt, um mitspürend zu wissen. Er hat fast alles leise mitgesungen.

*******

Kosky also. Nun also Kosky. Was hat er mit diesen Opern getan?

Er hat sie, um es anfangs kurz zu machen, aus ihrem Totenbett geholt, anders, ganz anders, >>>> als René Jacobs so etwas zeitgenössisch a u c h in Szene setzt, dem er, Kosky dem Jacobs, im Programmbuch seine Referenz erweist. Das ist gut und das ist richtig, daß er ihn nennt. Und dann aber - eigen zufaßt. Und eine - selbstverständlich vorläufige - Menschheitsgeschichte der Liebe auf die Bühne bringt, deren Szene, je komplizierter die Begebnisse und Zusammenhänge werden, um so karger wird. Seine Götterdämmerung endet bereits, nachdem den Parzen der Faden zerriß. Das zeigt uns Kosky nicht, aber die furchtbar schleichenden Folgen. Imgrunde führt er uns vor, wie wir uneinig wurden - unter der Voraussetzung, freilich, daß es den ersten glücklichen Urstand jemals gab. In jedem Fall gab‘s ihn als eine Menschheitsidee und bis heute weiterwirkenden Traum.

Reich ist er gewesen, ungeheuer reich, und vielgestaltig. Vor allem aber war er - schön. Das läßt uns Kosky in Katrin Lea Tags tiefem, verworrenem, verwirrendem wachstumsgeilen Pflanzenbild der ersten Oper des Tages s e h e n, dem Orpheus und seiner Blumen-Dschungel, ein Bild, das deshalb derart überzeugt, weil es aus vielen, sehr vielen echten Pflanzen aufgeschossen ist, unter die sich nur gelegentlich künstliche mischen - die riesigen Hagebutten etwa in Rot und einem Elfenbein, das bei Beleuchtungswechsel gut grünblau werden kann.

Sie sind, wie alle diese Pflanzen, so groß, daß man sich unter ihnen verstecken, in ihnen schlafen kann und daß es sich einander auch lieben läßt darin, ob nun die Männlein Männlein, ob sie nun Weiblein küssen, und diese küssen Weiblein oder Männlein und, wenn‘s grad da ist, auch ein Schaf.

Es gibt in dieser ersten Monteverdi-Oper eine Szene, worin Kosky das Kunststück fertigbringt, den Chor sich zueinanderlegen zu lassen, völlig durcheinander nach Geschlecht und Altersordnung, und diese Chorsänger:innen berühren sich so gegenseitig, streicheln sich, küssen sich, daß wir die Freiheit des Begehrens fühlen und welche Schönheit der zärtlichsten Sinne uns ins Vereinen streicht. Dies mit einem Chor hinzubekommen, so, daß es nicht peinlich, sondern natürlich ist, arkadischer Naturzustand nämlich und zugleich physische Gestaltung von Utopie - alleine das ist von enormer inszenatorischer Liebe. Wessen Fuß küsse ich, wessen lecke ich, wessen Hals und Gechlecht, ob Schwanz nun, ob nun Möse. So egal. Und derart eines.

Direkt vor uns liegt er, dieser Chor. Diese Menschen liegen vor uns. Es spielt auch keine Rolle, welchen Alters sie nun sind, so verbunden, sie, mit ihnen wir, so nahe, direkt über der dritten Reihe des Parketts der Komischen Oper in der Mitte Berlins, bis wohin die Bühne heute reicht. Und reicht darüber in uns selbst. Dies ist die, meine ich, überhaupt ergreifendste, weil eine aus dem Glück uns ergreifende Szene: die pagane Einheit des Menschengeschlechts nicht nur mit sich, sondern mit den Bäumen, den Tieren, den Satyrn, Faunen und Nymphen. Noch wird nicht vergewaltigt wie später einmal in Poppea. Sondern alles will.

D e m gilt die Feier, die zu Monteverdis berühmtester Fanfare losbricht. Es stürzt sich das Glück über uns herein. Durch den gesamten Saal, bis hoch in die Galerie des zweiten Ranges, schwirren wirbelnd Vögel. Das hat schon seinen Grund, läßt uns Barrie Kosky wieder wissen, daß wir die körperlichen Akte mit dem guten, weil einem liebevoll-verspielten Wort „vögeln“ nennen. Ja, ein Bacchanal. Doch auch die Drohung schon: grandios von einem Puppenspieler vorgeführt, der seine Figur - erst nur den Schädel, eine Hand - allmählich zu einem Körper, der wie von Giacometti ist, doch in Weiß, zusammensetzt. Hier sieht ein Geist uns zu, ein personal schweifender, der aber mit uns leidet.

Denken Sie hier bitte an die eigenwillige Instrumentation der orientalischen Continuo-Begleitung.

„Ah!“ wehrt in der Pause abwehrend ein Freund aus. „Viel zu überladen! Was für ein Kitsch! Nur wer nichts zu sagen hat, füllt so.“ Das klagt eine Konzentration ein, auf das, meint er, Wesentliche. Noch kennt er, ganz wie ich, das Ende nicht. Wohin es uns geführt hat, Substanz und Akzidenz zu trennen und das Skalpell zu führen, das uns, uns selbst, zerschneiden wird.

Noch sind wir im Rheingold, vergessen wir das nicht!

Eurydike stirbt, von einer Schlange - des Paradieses? darüber läßt sich denken - gebissen. Hades mag, der Dunkle, auch etwas von dem geilen Pflanzengrün, und von dem Sonnenlicht ein Weniges, sich herabgeholt haben wollen; auch er ist, >>>> wie es Křenek durch Kokoschka sah, nicht ohne Männlichkeit: diese beiden haben schließlich Eurydike und Kore zusammengezogen, Persephone als Jungfrau in unsrer jungen Moderne. Von solcher Spaltung ist Orpheus bei Monteverdi noch frei, doch Hades, durch seine seelisch unerfüllbare Bedingung, setzt sie bereits. In dem Moment, in dem Orpheus, dessen Sangkunst solch ein Erbarmen rührte, sich umdreht, zerfällt die gesamte Unschuld der Welt. Doch sie zerfällt nicht Orpheus‘ wegen, sondern alleine Amor, indem er Charon austrickst, läßt den Mann zu Pluto erst gelangen. Amor, bei Kosky, ist ein umgestülpter Alberich, die grause Überschminkung, mit der er schon zu Anfang auftritt, soll uns warnen.

>In Arkadien ist Amor Batmans Joker. Ein Schwarzer Ritter ist aber nicht, ihm Einhalt zu gebieten, kein Siegfried, als Batman, wäre in Sicht. Orpheus, vielleicht, hätte einer, doch pazifistisch, werden können. Denn zwar, als ihn das Bacchanal, da er zurück aus der Tiefe im lebendigsten Naturreich wieder ist, in sich zurückziehen und mit ihm tanzen - lieben - möchte, ruft er laut sein „Nein!“ Wird wirklich noch ein bißchen mitgewirbelt, dann aber geht er in den Fluß.  Vorhang- Ovid, nicht Monterverdi, erzählt, wie Mänaden den Orpheus zerrissen, der Kopf schwamm nach Leuke - andre sagen: schwamm nach Lesbos, um der Sappho seine Verse zu vereerben. .

Wir können derweil mit Lachsstreifen Kartoffelsuppe essen oder ein mediterranes Ragout. Korrekt vom Biorind. Die Sonne aber, des letzten Schönherbstsonntags, zieht uns vor die Tür.  ******* ******* Eisenzeit. Arkadien längst zerfallen. Die blutigsten Schlachten werden geschlagen. Sklavenstaaten entstehen; wer hat, vom Chor, einst zärtlich beisammengelegen, ist in die Fron gebeugt. Der Gewaltmensch bestimmt die Geschicke. Wenn wir, als sich der Vorhang hebt, das vergessen haben und gemeint haben sollten, so bunt und lebenslüstern gehe es nun weiter, wie es der Orpheus uns erzählte, worin der überschminkte Amor immerhin noch nur ein Geist war der Natur, der sich und seine Macht erst wie ein Kind erprobt, wenn wir also bereit sind, noch an ein Glück zu glauben, so wird uns nun ein Anderes erzählt. Auch Odysseus ist ein Gewaltmensch und wird sich, am Ende dieses zweiten Stücks, als ein solcher schließlich zeigen, uns, die wir doch mit ihm litten und mit Penelope, die ins Geschehen, vorne an der Rampe klagend, führt.

Die Bühne ist nun fast leer, paar Stühle braucht sie und, ganz im Hintergrund erhöht, einige wenige Bäume, die ihre Blätter aber längst verloren haben: so stehen sie in Reihe.

Noch gibt‘s den einen Gott nicht, die Macht zu konzentrieren, sondern Götter treiben ihr nun schon deutlich garstiges Spiel: haben sie sich aufgeteilt, die Macht. Die einen beglücken, wo‘s nicht immer gut-, die andren schaden, wo es immer schlechttut.

Der gesamte Jahrzehntekrieg um Troja wurde aus Eitelkeit, letztlich, geführt; Minerva gibt das auch unumwunden in der Moralfreiheit von Göttern zu - in Wahrheit freilich um Besitz: Helenas Raub bedeutete in einer Gesellschaft, deren Erbrecht matrilinear war, den Verlust von Land. Das erzählt der männlich konnotierte Mythos männlich klug nicht mit. Penelope ist, selbstverständlich Landes wegen, von Freiern belagert, die‘s sich an ihrem Hof auf nicht eigene Kosten wohlergehen lassen und ihre Schranzeriche, ihnen den Speichel zu lecken, gleich mitgebracht haben. Dies ist in der Tat auch ein Problem von Koskys Inszenierung: daß diese Freier, schon gar für Odysseus, tatsächlich Gegner gar nicht sind. Sondern es sind Affen. So führt Kosky sie uns vor. Er hat nicht mit Julius Cäsar gedacht, der aber auch noch gar nicht lebte. Soll mein Sieg als groß erscheinen, e r h ö h e ich die Gegner. Mach ich sie klein, ist es bloß billig, wenn ich allein den Bogen spanne. Und wenn ich sie dann töte - Odysseus erschießt sie aus der Hüfte -, ist es ein feiger Mord.

Grandios, wie uns, nach zweieinhalb Stunden voll seines angeblichen Edelmutes, Kosky den Mörder in Odysseus zeigt. Drei Schüsse, die sich wiederholen werden, aus ganz genau dem gleichen miesen Ungeist, doch da schon intrigant, weil auf tyrannische Omnipotenz fokussiert, und nicht, wie noch bei Odysseus, allein brutaler Unbeherrschtheit halber. Die Politik ist hier noch fast privat. Was Wunder aber, daß ihn, den überidealisierten Gatten, die Gattin bis beinah ganz zuletzt nicht erkennt - und selbst dann noch, wenn sich die beiden endlich küssen, nagen in uns Zweifel, als ob‘s die ihren wären. Wir können sicher sein, daß er es auch nicht ist, weil nach jahrelangem Morden ein anderer als der, der ging, heimgekehrt sein wird. Er sah die Gebeine Hektors um Troja gechleift, bevor sie, diese Stadt, selbst geschliffen wurde. Er war beteiligt an einem Polizid: großstädtischer Massenmord an allen. Er löste dem toten Achill den Schwur ein und ließ Polyxena, Hektors Schwester, opfern. Da ist viel Blut an seinen Händen. Das wäscht sich nicht mehr aus der Seele. Lady Macbeth, eines Tages, wird das wissen.

So irren sich alle in ihm, auch der bemühte, von Thomas Michael Allen herzrührend gesungene Diener Eumaios, vor allem aber wir, das Publikum, die von seiner, Odysseus‘, also Günter Papendells, Schönheit in Stimme, Volumen wie Intonation, von Anfang an bewundrungsvoll bezwungen werden. Und dessen Liebe zu Telemachos, seinem Sohn, wir auch berechtigt lauschen: auch Mörder können sehr tief lieben. Gerade hier liegt eine besondere Stärke Barrie Koskys: daß er allen Figuren nah ist und ihnen ein, soweit nur möglich, Recht auf Leben gibt, ihnen ihr eigenes Leid und ihre eigene Lust zugesteht und beides gleichberechtigt formt. Sogar für Nero wird das gelten.

Amor unterdessen weiß schon, was er vermag. Er tut, was alle Potentaten tun: erweitert seine Macht. Längst schon spielt er nicht mehr kindlich, sondern läßt sich huldigen, ja ruft mit Nietzsche aus: Ich muss empor und hör euch rufen:

"Hart bist du; Sind wir denn von Stein?" —

Ich muss weg über hundert Stufen,

Und Niemand möchte Stufe sein.Imgrunde, meint er, sei er selbst der Göttervater. Konsequent kleidet er sich in der dritten Oper dann, in Poppea, wie die Puffmutter, die er da auch ist.

Die Unschuld, für immer, haben nicht nur wir verloren. Dies ist das Große an der antiken heidnischen Götterwelt: daß sie immer ein Spiegel der triebgesteuerten menschlichen Wahrheit war. Der infame Monotheismus für den, doch strukturell, dasselbe gilt, hat darüber die Tarnkappe des Einzigen Gottes geworfen, der von sich kein Bild erlaubt, damit die gallige Wahrheit unsichtbar bleibe.

Nero also.

Poppea aus ständischem Haus, Aufsteigerin durch die Betten hinauf, auch über Neros Ermordung ihres Kinds aus erster Ehe ruhmbesessen hinwegschreitend auf dem Allmachtsweg zur Kaiserin, dem Nero quasi immer am Schwanz, zugleich aber Mädchen, wenn auch gerissen, geblieben in der Obhut ihrer Amme. Sowie ein Amor, der längst sich süffisant an den Verdrehungen und Perversionen l a b t, an den Betrogenen und den Betrügenden zugleich, an den Toten, ob durch fremde oder eigne Hand - eine transvestite Schranze, deren eigene Geilheit längst impotent geworden, weil durch Macht ersetzt ist - eigentlich ein Klingsor, doch ohne den Ruf nach Erlösung, weil allewelt die von i h m verlangt. Er verteilt sie mit offensten Händen: jede Wohltat Schlangengift. Wer davon nimmt, wird schuldig immer selbst. Nicht einmal die Amme ist gefeit, niemand, gar niemand in dieser Oper mehr - außer vielleicht dem naiven Drusilla‘chen, das deshalb am bittersten büßt. Denn auch sie, schließlich, wird hingeschlachtet - in Neros drei Schüssen, die, freilich diesmal hinterücks - das im Wortsinn nämlich: den andern in den Rücken geschossen -, Odysseus‘ Schüsse wiederholen. Die immerhin waren noch von vorn, wenn auch feige mal so eben, wie einer die drei Käfer auf dem Tisch zerdrückt, dem gerade danach ist.  Zwischendurch haben wir, zweite Pause, wieder gegessen, ein Vinschgauer mit Milaneser Salami, und Wein getrunken, und haben zunehmend verzweifelt versucht, unsere Begleitkarte an eine Frau oder doch wenigstens den Mann zu bringen, weil die Begleiterin des bisherigen Tages zu einem unversehenen Termin hatte enteilen müssen; und niemand, gar niemand mochte an ihre Stelle treten. Das tat uns wirklich weh.  Schließlich saßen wir für uns allein in dieser vorderen Reihe und machten uns unsere Notizen, für die späteren Gedanken: wie da vorne alles immer schlimmer wurde. Nun auf der Bühne gar nichts weiter als paar Steine: Entsinnen wir uns der Pflanzenpracht von einst, der lüsternen Dschungel? ja der losen Freiheit, die wir hatten? Eine weitere Größe dieser Inszenierung ist, daß sie in uns das Paradies-als-Hoffnung reaktiviert. Daß wir begreifen, wie überhaupt es hat zu seiner Vorstellung kommen können. Daß da so viel Dunkel ist, daß wir etwas brauchen, um uns daran aufzurichten, stolz und mit Zuversicht. Aus der Realität erhalten wir sie nicht. Da wird nur zertreten. Und wer sich von dem größten aller Glücksversprecher, Amor, läßt (ver)leiten, ist erst recht verloren; wer aber nicht, der eben - a u c h: „so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle“, heißt es in Korinther 1, 13. Kein Ausweg ist. Derart dunkel wurde, was an diesem Tag mit solcher Lust begonnen. Man möchte heulen, wenn denn die Zeit dafür wäre und man nicht besser aufpaßt, nicht mit hineingerissen zu werden in das fratzige Spiel, aus dem aber immer mal wieder doch etwas leuchtet, Lichtlein vielleicht nur, das es könne wert sein.  Barries Inszenierungskunst zeigt sich nun noch an etwas ganz anderem, einem, das mit Personenführung, Charakterzeichnung usw. gar nichts mehr zu tun hat, sondern mit dem Wissen, wie man, obwohl ganz in der Szene bleibend, Unbehagen transzendent erzeugt:

Bereits im Orpheus gab es Nacktheit, aber eben quasi schuldlos: ein paar Nymphen oben ohne, mädchenhafte Apfelbrüste, halb g‘schamig, halb auch neckisch hinterm langen Haar, und wenn die Mädels liefen, sah man sie auch bloß, wunderschön. Davon wehte die Lust, einander zu berühren, von der Bühne zu uns herab, wenigstens uns Männern, soweit wir zwiegeschlechtlich neigen, aber auch das eigentlich unschuldig, weil es halt Mädchen, Nymphen, waren. Und die ausgesucht schönen Gesäße blieben hinter den Maschen der engen Netzstrumpfhosen, sichtbar zwar, doch auch verborgen. Nur wer sehr viel Glück hatte, weil eine dieser Nymphen direkt vor ihm zu liegen kam, konnte einen Blick ins Dunkelste erhaschen. Mit nackter Männlichkeit indes hielt da Kosky sich nicht nur zurück, vielmehr kam sie schlichtweg gar nicht vor. Das hat bei ihm nun ganz gewiß nicht den Grund einer besonderen Keuschheit gehabt. Sondern die Nacktheit bei den Männern, im Nero nun, kam massiv wie die Faust, zudem nicht mit Blicken auf homoerotische Schönheit, sondern in aller Blöße nichtdesignter Körper. An Männern, die nicht erregt sind, aber sich rennend und hüpfend bewegen müssen, schwabbelt und schlenkert es herum, nicht mal die Schwänze, nein die Hoden. Wenn da dann auch noch Wampen... -

Daß Kosky dieses Mittel einsetzt, hat selbstverständlich auch mit der Szene zu tun. Wir befinden uns in Rom, der Hochburg der aus dem Platonischen überkommenen, mittlerweile rein von Machtgier durchsetzten Homoerotik. Da mögen die Geliebten schön gewesen sein, und jung, die feisten Senatoren nicht, die sowas gar nicht nötig hatten. Die hatten, bis heute gilt das, Geld, so daß man sich kauft, was man will. In Rom tat man es ungeniert. Heute ha‘m wir Callgirl-Ringe, und es gibt die Dritte Welt mit ihren millionenfachen Angeboten. Da kriegt man auch immer noch Mädchen, richtig kleine, und Knaben. Amor hat seine helle Freude. - Doch was Kosky jetzt in Bewegung setzt, ist, daß er genau um das noch immer wirkende Tabu weiß. Es ist ein patriarchales. Der Herrschende stellt sich nicht bloß. Also w i r d entblößt: Seneca zum Beispiel, und für eine lange Partie, vor seinem Tod. Doch schon davor die lang- und kurzschwänzigen jungen Lustknabensmänner, die sich spreizen. Zuschauern, noch immer, ist das peinlich. Diese Peinlichkeit durchzieht fortan das Stück, das uns ihr dauernd aussetzt. Wir fühlen uns unwohl. Irgend etwas Riesiges, Dickes, Unheimliches, Abstoßendes ist passiert, seit wir morgens doch so glücklich zwischen den Nymphchen und Faunen und hasenköpfigen Statisten in Arkadien waren und schwirrenden, überall, Vögeln, selbst bei den Schmetterlingen noch. Jetzt aber wird auf den Stühlen gerückt -

Puffmutter Amor schaut uns dabei zu, nippt vom Champagner, schnalzt.

Dann wird, mit Drusilla, die letzte Unschuld gemordet, die es auf Erden gab. So daß der triumphale Weg beschritten werden kann zum Thron: L‘incoronazione di Poppea. Wir wissen, daß diese Sabina nun noch drei Jahre zu leben haben wird. Es wird eine besondere Gaudi Amors sein, sie, die Hochschwangere, an einem Fußtritt Neros verenden zu lassen. Das streicht ihm Kosky aber durch, diesen für Amors Witz so typischen Ulk. Nein, Kosky verweigert sich jedem Zynismus. Statt dessen gehen beide nun, die Poppea Sabina und ihr Cäsar Nero Germanicus, in dasselbe Wasser ein, auf dem einst Orpheus‘ Kopf entschwamm. Man kann das versöhnlich nennen, auch wenn die zweie drin ertrinken, wie abgebrochen, im Gesang - *******Woraufhin der Cupido nun meint, noch einmal zünftig feiern zu müssen: Zu einem aufgesetzten Showdown ruft er das verlorne Paradies also erneut in die Szene. Und wirklich, da sind sie alle wieder, die Nymphen mit den Apfelbrüstchen, die Faune auf ihren Bocksfüßen unter den befellten Unterleibern, hinten erigiert ihr Bürzel. Auch wir Menschen sind zurück und tragen Hasens Gänseköpfe. Dazwischen wirbeln Elfen. Ach und wie ausgelassen alle sind! Ach, und wie falsch der Schein -

So hat es seinen Grund, wenn wir nach diesem vollen Tag b e d r ü c k t nach Hause gehen. Und, sofern wir zu uns ehrlich sind, nurmehr weinen möchten. Wer immer nur weint, Penelope... Darauf die äffischen Freier: Laßt uns vergnügt sein.

*********************************

DIE MONTEVERDI-TRILOGIE

Orpheus - Odysseus - Poppea

Von Claudio Monteverdi und Elena Kats-Cherin

Musikalische Leitung André de Ridder.

Inszenierung Barrie Kosky.

Bühnenbild, Kostüme Katrin Lea Tag. Kostüme Katharina Tasch.

Dramaturgie Ulrich Lenz. Choreograph Otto Pichler.

Chöre André Kellinghaus. Licht Alexander Koppelmann.

Dominik Köninger, Julia Novikova, Peter Renz, Theresa Kronthaler,

Alexey Antonov, Stefan Sevenich, Günter Papendell, Ezgi Kutlu,

Tansel Akzeybek, Mirka Wagner, Adrian Strooper, Christiane Oertel,

Thomas Michael Allen, Jens Larsen, Christoph Späth, Tom Erik Lie,

Karolina Gumos, Annelie Sophie Müller, Brigitte Geller, Roger Smeets,

Helene Schneiderman, Theresa Kronthaler, Julia Giebel, Ariana Strahl.

Chor und Orchester der Komischen Oper Berlin, sowie mit Ralf Templin,

Greg Dinunzi, Andreas Willers, Marthe Perl, Matthew Toogood, Yuri Tarasenók,

Rainer Volkenborn, Enikö Ginzery, , Bassem Hawar, Jesper Ulfenstedt.

Die nächsten Vorstellungen:

Orpheus 19. Nov 2012, 4. Juli 2013.

Odysseus 20. Okt 2012, 6. Juli 2013

Poppea 21. Okt 2012, 7. Juli 2013

Die ganze Trilogie: Sonntag, 4. November 2012.

>>>> Karten.

albannikolaiherbst - Freitag, 5. Oktober 2012, 19:45- Rubrik: Oper

[Fotos (©): >>>> Ilko Freese.

Aus dem Saal: ANH/iPhone.] Die österreichische Komponistin >>>> Olga Neuwirth, eine der meistgefeierten Protagonist:innen der zeitgenössischen Kunstmusik, hat sich Alban Bergs berühmter „Lulu“ angenommen und zusammen mit ihrer Librettistin Helga Utz die Partitur und das Textbuch der ersten beiden Akte teils umgeschrieben, vor allem aber neu instrumentiert, sowie einen eigenen dritten Akt hinzuverfaßt, der bei Berg selbst ein Fragment blieb - allerdings legendär genug, um Jahrzehnten für eine Utopie zu dienen; in den Siebzigern von Friedrich Cerha komplettiert, wurde das Stück schließlich unter höchster Anteilnahme der, kann man sagen, gesamten E-musikalischen Welt, 1978 uraufgeführt: die Stabführung lag damals in den Händen Pierre Boulez‘, inszenieren tat Patrice Chereau. Aber weitere, andere Komplettierungen folgten, die Angelegenheit blieb also problematisch.

Vielleicht ist Neuwirth auch deshalb einen völlig anderen Weg gegangen; hier steht nämlich nicht der Versuch in der Mitte des Interesses, den Intentionen Bergs möglichst nahe zu kommen, sondern die Komposition ist bereits selbst als eine Interpretation des Stückes aufgefaßt und wird in eine satte Botschaft umgespitzt. Das nimmt der Hauptfigur, dieser lolitahaften Femme fatale ohne, meint man, Gewissen, die Tiefe ihrer Ambivalenz. Man kann auch sagen: Neuwirth verflacht sie, indem sie die simple Geschichte eines anfangs naiven Mädchens erzählt, das von Flittchen über Ehefrau, Showstar und Edelprostituierter zunehmend virtuos auf der testosteronen Klaviatur des Patriarchates spielt  und schließlich als Gebrauchsnutte endet, als welche sie, sozusagen gerechtigkeitshalber, umgebracht wird. Gerade letztres, und grad in dieser Inszenierung, ist moralisch mindestens heikel. Vor allem aber verlangt es nach einer Gegenfigur. Die Neuwirth in der lesbischen Gräfin Geschwitz aufzubauen versucht, hier, da die gesamte Handlung, um möglichst Wedekind vergessen zu machen, in die Zeit der US-amerikanischen schwarzen Freiheitsbewegung, zur Soulsängerin Eleanor als insofern einer Vertreterin der Emanzipation, als sie sich von Lulu schließlich löst - sowie von deren Strategien, die, sagt Neuwirths Oper, allein ins Elend führten. Was man nun ziemlich billig schon an ihrem Ende, und dem der Oper, sehen könne.  Das ist, insofern die Realität zumindest der meisten Oberschichts-Ehefrauen bis heute ganz andere Fakten setzt, wenigstens Feminismus-agitativ, wenn nicht feministisch propagandistisch, und hier, tatsächlich, fangen die ästhetischen Probleme an, die man mit dieser Oper haben kann. Denn nicht das ist problematisch, daß Lulus Verhalten letztlich die Patriarchen stütze, die solche Angst vor ihr haben und ihr gerade darum verfallen; der Gedanke ist im Gegenteil schlüssig. Sondern Neuwirth, anstatt ihn sinnreich auszuführen, parallelisiert die feministische Freiheitsbewegung mit derjenigen, die mit der Ermorderung Martin Luther Kings ihren gewaltsamsten Höhepunkt fand, von dem aus indessen gegen den Rassismus zunehmend erfolgreich angefochten werden konnte, für eine Gleichstellung der Geschlechter aber nicht. Das wird nicht mitgedacht, geschweige mitgespielt, sondern Serebrennikovs Inszenierung unterstreicht die Behauptung noch vermittels der das ansonsten fast zu dick von Edward Hopper bestimmte Bühnenbild verwendeten Ikonographie von Black Panther bis zu Hair. Die Geschwitz, also Eleanor, ist denn auch nach Angela Davis designt, die deswegen bei Neuwirth Eleanor heißt, weil dies der bürgerliche Vorname Billie Hollidays (Elinor Harris) war. Wenn man nun hinzudenkt, daß Neuwirth Bergs Zwischenmusiken durch Zwischentexte ersetzt, die massiv auch Martin Luther King zitieren, kommt man nicht umhin, den einen Mord, nämlich den an Lulu, mit dem anderen, dem an King, in Beziehung zu setzen. Und steht schon jetzt, ästhetisch, ziemlich ratlos da: Was will die Komponistin uns sagen?

Vielleicht hat sie den Beischluß aber gar nicht bemerkt. Das freilich wäre peinlich.-  Doch zuvor, für ein Musiktheater erst einmal das wichtigste: Die musikalische Bearbeitung der bergschen Vorlage ist über weite Strecken grandios, vielleicht sogar genial, ja sie verleiht der Ursprungsmusik die zusätzliche Kraft von, beinahe, Reißern, führt damit die Erzählung ausgesprochen eng, was sie sogar, in den ersten beiden Akten, geradezu unmittelbar nachvollziehbar macht und Lulu noch das menschliche Recht läßt, eine ambivalente, möglicherweise selbst suchende, in jedem Fall getriebene, jedenfalls nie wirklich glückliche Person zu sein, die also ihrerseits ein Opfer ist, und zwar nicht nur in Betracht ihrer My-Fair-Ladyschaft.  Die zentrale Frage >>>> stellt bei Berg der Maler: „Hast du schon einmal geliebt?“ Worauf Lulu antwortet: „Ich weiß es nicht“, aber, nachdem sie Dr. Schön erschossen hat, der bei Neuwirth Bloom heißt, James Joyces „Jedermann“ also, eine ganz andere Antwort gibt, für deren Wahrheit bis dahin auch einiges spricht. Bei Neuwirth/Utz klingt die zentrale Stelle aber so: „And were you ever in love?“ Dazu dann Lulu: „I‘ve no idea.“ Einem fundamentalen „I don‘t know“, dessen deutsche Vorlage selbstverständlich auf Parsifal anspielt, wird die Emphase genommen; bei Berg hat Lulu diese immer a u c h, ganz besonders etwa in der eindringlichen Melodik der berühmten Arie „Wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben“. Dagegen ist „I‘ve no idea“ so banal wie Neuwirths schwarze Lulu selbst. Man merkt das unmittelbar, wenn bei Neuwirth Lulus Arie, die sie nicht streichen kann, „dran“ ist. Jetzt schillert da gar nichts mehr. Dennoch erreicht die Musik bei der Ermordung Schöns und Lulus eigenem Entsetzen, vor allem aber der Erkenntnis ihres Verlusts, eine sowohl kompositorisch qualitative wie emotional packende, ja, das Herz preßt sich einem zusammen, extreme Höhe. Und hier, in diesen ersten beiden Akten, glaubt man auch die Geschwitz noch, also Eleanor, auch wenn ihr ins Mikrophon gesungener Soul nicht wirklich mit der anderen Musik legieren will: er klingt immer wie von draußen, ein bißchen zu aufgestülpt, ja durchaus pädagogisch, also komponiert propagandistisch. Das ist hier kein postmoderner Synkretismus wie in der 1988 uraufgeführten Jazz-Symphony Meyer Kupfermans, an die Olga Neuwirths Berg-Interpretation nicht selten erinnert, sondern bereits musikalische Ideologie: insofern sie für die schwarze Befreiungsbewegung stehen soll.  Die ist aber ja insgesamt nichts als rethorische Behauptung.  Zwar gibt es die Zwischen- bzw. „Verwandlungs“texte - „Verwandlung“ meint im Musiktheater den Szenenumbau -, aber ihnen entspricht überhaupt kein Bühnengeschehen, sondern, was von dem callgirlhaften Aufstieg Lulus an bis in ihre szenische Josephine-Baker-Präsentation mit neckischen >>>> Nippelhütchen erzählt wird, hätte sich von irgend einer weißen Aufsteigerin ganz ebenso erzählen lassen, ja insgesamt spielen Rassismus und der Aufstand gegen ihn absolut keine Rolle in dem Stück; allein, daß auch dunkelhäutige Menschen Rollen übernommen haben, reicht nun wirklich nicht hin. Niemals wird auch nur irgend die rassistische Unterdrückung spürbar, gegen die man sich wehrte, kein noch so kleiner Szenenschwenker zeigt sie, sondern all das wird zu einer - das eben nenne ich propagandistisch - bloßen Folie einer Handlung, vermittels derer Neuwirth und Utz eine Parallelität der schwarzen und der feministischen Befreiungsbewegung strukturell quasi voraussetzen. So spannend die Ausführung dieses Gedankens also wäre, bleibt er doch restlos in der Luft hängen. Er ist, kurz gesagt, eine ziemlich hohle These. Genau damit geht die entscheidende Kraft, die Neuwirths neue Lulu hätte haben können, verloren, und das, leider, schlägt auf die Musik schließlich zurück - besonders in dem dritten Akt, der, freilich unter kompositorisch oft sehr überzeugendem Bezug auf die musikalischen Themen Alban Bergs, allein noch von Neuwirth und Utz stammt.  Die Szene beginnt fast kammerstückhaft konzentriert: eine deutlich gebrochene Lulu kommt aus dem Gefängnis heim, die ihr verfallene lesbische Geschwitz alias Eleanor hat sie freibekommen - unter Einsatz ihres Körpers, wie der auf den Vorhang projezierte Film des Zwischenaktes zeigt. Doch Lulu bei Neuwirth b l e i b t flach, die Gebrochenheit der Figur wird schnell überwunden, und wieder wirft sie sich mit beiden Brüsten und der Möse in die Männerwelt hinein. Was ihr die Geschwitz, von der sie nun nichts mehr wissen will, vorwirft. Das Problem dabei ist nicht so sehr der mikrophone Soul, sondern die Wortwahl der Trennungs- und vermeintlichen Emanzipationsszene. Was da an Banalitäten und plakativen Sätzen auf den Zuschauer losgelassen wird, ist von einer ästhetisch geradezu unfaßbaren Primitivität, man kann auch sagen: purer Kitsch. Leider entspricht dem, daß auch schon die „Black“s genannten Zwischentexte der ersten beiden Aufzüge vieles davon haben, dort zwar nicht an sich, aber aus ihren historischen Zusammenhängen herausgenommen und fremd in diese Oper verpflanzt. Schon da dachte ich immer „ohGottohGott, was ‘ne Sülze“. Dramaturgisch führt die ausgestellte Flachheit Lulus zu einer ebensolchen der Geschwitz: deshalb hat diese Frau hat keine Chance, wirklich zur Person zu werden, geschweige zu einer emanzipierten, und die Oper bekommt das ideologische Format eines Mittelklasse-Musicals für die unteren Bevölkerungsschichten. Denen wird hier gepredigt, was an sich ja okay ist, nur, dummerweise, daß die in die Oper nicht gehen, sondern, eben, ins Musical. So ist denn diese scheinbare Emanzipation allerhöchstens ebendas: scheinbar. Damit haben Neuwirth und Utz trotz der mitunter grandiosen Musik ihrer Botschaft ein wenigstens ebenso grandioses Eigentor geschossen. Das wirkt verstimmend bis ins Ende nach, dem noch - nach der instrumental wieder sehr gut erzählten Ermordung Lulus hinter der Szene - mit einer riesig projezierten Fotografie suggestiv eins draufgesetzt wird: Wir sehen die blutende Lululeiche frisch nach der Tat, jetzt auch mit Nippeln o h n e Hütchen.

Dunkel.

Verhaltenes, geradezu ungerecht verhaltenes Klatschen, bisweilen, wenn die Sänger sich verbeugen, kaum ein stärkeres Klatschen für Johannes Kalitzke, der das Stück nicht nur mit Eleganz und Verve sondern auch ausgesprochen durchsehbar dirigiert hat, besonders verhaltene Aufnahme der Komponistin. Ungerecht, ja, vor allem für die über weite Strecken große Musik, über die aber dann - leider leider leider - eine gerade für die Geschichte der Frauenbewegung allzu grobe, zudem banale Agitation den Schatten eines so schlechten Geschmacks geworfen hat, daß die Oper da nicht mehr herauskam, bei aller kompositorischen Raffinesse. Das, ungerechterweise, bleibt. Und alle müssen drunter leisen, ob das sehr gut intonierte Orchester, ob der sowohl sängerisch wie darstellend hinreißend agierende Dr. Bloom Claudio Otellis, ob die intensivst präsente Lulu Marisol Montalvos, ob Rolf Romeis Jimmy; nur bei der Eleanor, also Geschwitz, Della Miles‘ hätte sich mit Recht nicht jubeln lassen, weil sie, da sie allein über Mikrophon sang, zu den anderen in gar keinem sängerischen Verhältnis stand und man allenfalls hätte ihre Schönheit beklatschen können. Das hätte nun kaum im Interesse dieses Emanzipationsstücks gelegen. Hinzu kommt der arge Verdacht eines den Autorinnen womöglich gar nicht bewußten Mißbrauchs der Geschichte der schwarzen Befreiungsbewegung zugunsten mehr oder minder lesbischer Agitation; denn mindestens heikel ist ganz ebenso die in dem Stück als zwangsläufig vorgeführte Allianz einer lesbischen Neigung mit der gesellschaftlichen Aufklärung über die Unterdrückung der Frauen an sich. Unter der haben gelitten, und leiden teils auch heute noch, heterosexuelle Frauen nicht minder. Ob man einen Küchentisch, eine Schrankwand, ein Auto, einen Mann begehrt oder eine andere Frau, hat hier reinweg nichts zu suchen - es sei denn, man legt Wert nicht auf Wahrheit, sondern eben - auf Ideologie.

Olga Neuwirth

AMERICAN LULU

Gesamtkonzept und Neuinterpretation von Alban Bergs Oper Lulu

von Olga Neuwirth (2006-2011)

Musikalische Leitung Johannes Kalitzke.

Inszenierung / Ausstattung Kirill Serebrennikov.

Dramaturgie Johanna Wall, Sergej Newski.

Licht Diego Leetz Video Gonduras Jitomirsky.

Marisol Montalvo, Della Miles, Jacques-Greg Belobo,

Claudio Otelli, Rolf Romei, Dmitry Golovnin, Philipp

Meierhöfer, Hans-Peter Scheidegger, Frank Baer, Jane-

Lynn Steinbrunn.

Orchester der Komischen Oper Berlin.

Die nächsten Vorstellungen:

6.10, 10.10., 6. und 17.11. 2012

30. 6. 2013.

>>>> Karten.

albannikolaiherbst - Montag, 1. Oktober 2012, 17:35- Rubrik: Oper

Gleich vorweg: Ich mag keine Kalauer. Ich mag es nicht, wenn ich dazu genötigt werde, etwas in einer unablässigen Folge sogenannter Witze dauerkomisch zu finden. Mir ist es verdächtig, wenn unentwegt gebrüllt wird vor Lachen und auf jeden schließlich nur noch mauen Scherz saalweit applaudiert. Ich mag es auch nicht, wenn geklatscht wird, weil eine Arie sowieso berühmt ist und man sich also nicht blamiert, wenn man da applaudiert: man ist sozusagen auf den Moment schon hingespannt, daß man die Hände innen sich wieder röten lassen kann vermittels ihrer Gegenschläge. Kurz: Allgemeine Bespaßung ist mir verdächtig. Mir wird da unwohl, ich möchte mich zurückziehn. Und rufe aus der Wüste, in der aber nicht ich steh.

Da hat man seine Kategorien zu nennen.  Das Stück >>>> ist selbst schon ausgesprochen heikel, das Libretto wirr, und die Musik von Händel geschrieben, um in London vielleicht doch noch mit italienischer Oper zu reüssieren, ist also darauf angelegt, mit der Schwarte nach dem Publikum zu werfen, das aber heute erst mit Schmatzen und Schlürfen reagiert, so daß ihm der Speichel zu jedem Geklatsch aus den Mundwinkeln rinnt - heute erst, weil dieses auf UnbedingtErfolg-HabenWollen komponierte Stück damals aufgrund einer Modernität verstörte, die wir Heutigen jedoch als modern gar nicht mehr hören und erst recht nicht, eben, als verstörend: was irritierte, ist längst in den Kanon gesunken und vom Historisieren umschlungen und entkräftet worden, marshmallowisiert. Da wäre es ein Abenteuer gewesen, uns neu erleben zu lassen, was es denn war, das damals nicht verstanden werden - objektiv: - konnte; man hätte zu spüren bekommen, vielleicht, wie selbst im scheinbar billigsten Schwank, sofern er Kunst ist, noch jene Spur eines Widerstands steckt, der ihr so oft aus der Form kommt, ja vielleicht hätte das zu einer nächsten ästhetischen und damit auch politischen Erkenntnis geführt, die in dem Schauder steckt, dem gerade die barocken Spiele derart ergeben sind, darinnen durch die weltliche Leidenschaft nahezu immer der Tod blickt und Zerfall & Zersetzung, doch neues Blühen auch. Einiges davon war ja auch da, gestern abend, bei dieser Premiere. Vieles sogar, vor allem durch das grandiose, wirklich - und durchgehend - grandiose Bühnenbild Heike Scheeles, das im Nebenhin mal eben ein völlig realistisches Szenario entwirft, auf Barockprospekten zwar, aber deswegen ganz besonders, im allegorischen Schein der Bühnenwirklichkeit, geradezu krude realistisch: es klappen sich rechts und links hohe schmale Seitenwändchen vor, hinter denen je, ebenfalls gemalt, der Bühnenvorhang zur Szene weht, sie zu bordüren - Verschachtelungen dessen, was wahr sei, mithin, was aber eben immer nur Spiel, und Spiel im Spiel im Spiel ist - bis zur, dreimal folgenden, völligen Zerstörung. Denn das Gerüst, das die Wirklichkeit ist, ist das eigentliche, bühnenbildnerische, Leitmotiv des Abends. Entsprechend auch die beiden Grundräume der Inszenierung: jeweils sind sie Ateliers. Dazu gehört ferner der Umgang mit den Kostümen. Man wechselt in ihnen die Identität - nur daß sie nur für die Puppen, die die Schauspieler sind, gewechselt werden kann. Ist die Gestaltung groß, wird eine jede zum Körper der Allegorie.  Nicht so, leider, hier: wo alle Puppen bleiben, doch gerade das das Publikum entzückt: Es kommt ja nun ‚nicht darauf an‘, kommt auf gar nichts mehr an als darauf, sich bespaßen zu lassen, gleich, ob da Tränen fließen, an die doch sowieso keiner glaubt; sie fließen allein, damit wir einen nächsten Grund zum Johlen haben. Da wird uns die eigene Uneigentlichkeit, die eine losgelassene Ökonomie als in alles und jedes tauschbare feiert, so sehr zum Selbstbespaßungsgrund, daß es in den Ohren, mit Nietzsche gesprochen, feinerer Geister etwas Wieherndes bekommt, ja in den Ruf der Esel regrediert, die nickend alles bejahen, was ist, iaahen, bis sie schließlich meinen, ganz ebenso singen zu können: „Der Kuckuck sprach: „Das kann ich!“/Und hub gleich an zu schrei'n./|: Ich aber kann es besser! Fiel gleich der Esel ein.“

Politisch gesprochen, ist das reaktionär.  Dem entspricht die Opulenz der Inszenierung, die den Barock pur nachstellt, anstelle ihn in die Moderne zu heben, anstelle seiner permanenten Todesgewißheit angemessene Aktualität zu verleihen, angemessen, weil sie realistisch ist: hier verkommt das Brüchige, mit dem das Bühnenbild umgeht, zur Ruinenschönheit, vor der es sich seufzatmend wohlgehen läßt: auch dies eine kulturhistorische Stanze, die sich, wie Heike Scheele zeigen möchte, durchaus Erkenntniskraft bewahrt hat, wenn Herr Herheim sie denn ließe. Anstelle nämlich die Verstörung zu reinszenieren - wozu es moderner ästhetischer Mittel bedürfte -, die dieses durch und durch wirre bis geradezu absurde Stück seinerzeit hat durchfallen lassen, anstelle die Modernität auszuformen, von der Herheim auch selber spricht - liest man seinen Text im Programmbuch, ist ganz offenbar, wie auf der Höhe des Diskurses er steht -, begeht er den prinzipiellen Fehler, oder begeht ihn um seines Erfolges willen ganz mit der Absicht eines sein Publikum mitinszenierenden Glamour-Verführers - - - den, also, „Fehler“, nicht klarsein zu lassen, wie einstige Gründe der Irritation schließlich entmachtet werden und sich pervertieren zum bloßen Konsumgrund. (Man mache sich, um meinem Einwand zu folgen, einfach nur klar, daß bei den ersten Eisenbahnfahrten, die ungefähr 25 km/h erreichten, die Menschen ob solcher Schnelligkeit sich übergeben mußten; bei Ravels Bolero fiel man in Ohnmacht. Und das Lärmen des Punks, um ein neueres Beispiel zu nehmen, war binnen eines halben Jahrs ins Hörgewöhnen integriert, damit seiner Protestkraft schon verlustig gegangen). Statt dessen wirft uns Herr Herheim mit prächtigsten Kostümen voll und erfreut uns an Asterixiaden, die ihre auf römisch hergemachten Soldaten mit allem Plump des Volkstheaters herumtappern lassen, damit auch richtig albern werde, was schon albern ist. Dann reißt zu allgemeinem Gaudi eine Kanonenkugel, indem sie den ganzen Hintergrundprospekt wegfegt, auch noch ein Riesenloch in die hintre Bühnenwand. Da dampft es dann noch lange dahinter. Jegliches Klischee des Barocks wird bedient, natürlich gibt es Theatergewitter. Und die tatsächlich einmal komische Szene, worin Adalante, sozusagen im aus Eifersucht, aber doch auch innerer zärtlichster Not kondensierten Wutdampf, Todeswaffe um Todeswaffe vorholt, damit die Nebenbuhlerin aus dem Liebeswege schaffen zu lassen, - diese Szene wird derart überwitzelt, daß ich nahe daran war, aufzustehen und das Opernhaus zu verlassen. Da schlug die Uhr längst neun, nach der man das Gelächter wie die Zwischenapplauswogen hatte stellen können. Schließlich mußte Herheim nur noch Andeutungen für seine Witzelungen werfen, daß alles danach schnappte: dankbar, ach, von jedem Gedanken entbunden zu werden, von jedem authentischen Gefühl. Man wollte sich amüsieren, jetzt, so radikal war der Wille, sich endlich mal bespaßen zu lassen in einer Oper, die für ihr kritisches Wagen bekannt ist.  Schon mit den Schafen ging das los, drei Leuten in drei Schafskostümen, davon eines schwarz, ohne daß man wüßte, weshalb. Spielt auch keine Rolle, ist ein Gag wie die Euter waren, an denen ein Popanz herumsuckeln durfte. Weshalb nun an dem, dem des Schwarzen Schafes, das eben einfach nur schwarz war, ist zu fragen müßig. Es kommt nicht drauf an; Herheim hatte den Einfall und Punkt. Man gibt ihm noch die gefälligste Form, so ist das Publikum glücklich. Doch vorher bereits, so ging das los: Die in Wolle verkleideten Leute rufen „Mäh!“, und das von Herheim eingerichtete Libretto läßt einen sagen, haha: „Ach, welch ein Sphärenklang!“ Das ist die Sorte Witz, auf die ein Publikum so steht.

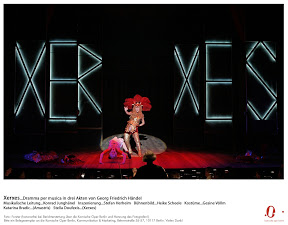

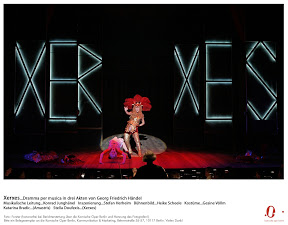

Er hat aber viele Einfälle, der Herr Herheim; andere Regisseure werden ihn darum beneiden; es sind wirklich auch gute darunter - halbgenial geradezu, in einem Spiel mit Kulissenteilen den Namen Xerxes‘ zu „Sex Rex“ zu travestieren - aber wie weiter nun? wo ist der Zusammenhang, ein sinnvoller, zu dieser Inszenierung, bzw. zum Stück? Ja, vollkommen richtig: es wäre ein Ansatz gewesen. Doch Herheim tuckt das an und läßt es wieder fallen, bis sich die auch besten Ideen ästhetisch totgelaufen haben. Es ist ihre Redundanz, was den Erfolg macht, die zumal die Wirrniss des Stücks wiederholt, verdoppelt mithin - wenn denn nicht d o c h, am Ende aber erst dreier ziemlich langer Stunden, im letzten, diesmal aber wirklich großen Bild, ein wenig sich gezeigt hat, was auch mit dem Xerxes wäre möglich gewesen: Wie da der Chor, bereits in Alltagskleidung, von links her auf die Bühne tritt und an die Staffage, die das gesamte Stück gewesen, an die Kulissen und die plötzlich dürftigen Harlekinesken, die Händels Figuren dort sind, heran, die plötzlich hilflos aneinanderrücken und hilflos aufstehen und hilflos ins Publikum schauen, - wie da die Show zusammenfällt, das, in der Tat, ist ein großer Moment des Theaters gewesen.  Er sprang aber nicht über, konnte nicht überspringen, sonst wäre man im Jubel verhaltener gewesen und hätte sich gefragt, wem haben wir geklatscht? Man war schon so sehr nasgeführt, immer rundum in dem Kreis jenes seelenlosen Entertainments, um das es der Ökonomie so getan ist, in die sie sich glatthäutig schmiegen, gutgekleidet und geschmiert, voll zivilisierten Tons und Benimms - was man so kultiviert nennt als Replikant, der man ist. Einen davon konnte man später leibhaftig, auf einer anderen Bühne, erleben. Dazu am Schluß.

Seelenlosigkeit war das Thema des Abends. Es ist die magische Arbeit eines Regisseurs, den als Puppen immer erkennbaren Figuren Person zu geben. Wir wissen, als Zuschauer, stets um den Spiel- und Scheincharacter, ja - aber in dem Moment müssen wir die Figuren g l a u b e n, ihren Leiden und Leidenschaften, ihren Vermessenheiten, Bosheiten, ihrem Haß, ihrer Angst, die ja immer, wenn es Kunst ist, unsere eigene nicht nur karikiert, sondern sie uns verarbeiten läßt - das ist, was in der Kunst Erkenntnis genannt werden kann, kathartisch bewirkt oder über bisweilen scharfe Distanzierung, auch über Absurdität. Wer aber die Figuren eines Stücks diffamiert, diffamiert immer das Publikum mit, und ich meine jetzt nicht die amorphe grölende, vornehm applaudierende oder wie auch immer Geneigtheit und Ungeneigtheit bekundende Masse, sondern die Einzelne, den Einzelnen in ihr, die und der ein anderer sind als in ihrer Addition zu dem „Volk“. Wer die Figuren eines Stückes nicht ernstnimmt, nimmt diese Einzelnen nicht ernst, notwendigerweise, sondern er manipuliert sie, füttert sie, entzieht ihnen Nahrung, läßt sie vorhersagbar lachen, orientiert am kleinsten gemeinsamen Vielen. Genau hier unterscheidet sich Kunst vom Kunstbetrieb, auch wenn sie deren einer Summand ist. Die Verflachung von Ereignis ist der Event, mit welchem Begriff wir künstlerische Ereignisse unterdessen leider benennen; die Verflachung des Witzes der Joke, die von Humor ist der Gag; auch Amusement war einmal tiefer als Gaga gedacht. Herheims Inszenierung geht dem auf den Leim, indem er ihn selbst auf die Bühnenbretter streicht.

Da hatten vor allem die Sänger keinerlei Chance, sich einmal großzusingen. War auch egal. Man klatschte sowieso und sofort. Bereits die Anfangsszene, in der bizarrerweise eine Platane angesungen wird - melodisch ein Plagiat, übrigens, dem dieselben Leute zujubeln, die fürs Urheberrecht sich erstarken.  Wenn etwas aber Pop ist, drückt man die Augen zu; ist aber a u c h egal, denn sie sind blind -, - bereits hier feierte der Ungeist des Travestierens die parodistischen Blüten. Klar ist das absurd, so eine Liebeserklärung an einen Baum, man bringt das nur, weil die Melodie hübsch ist und auch ergreifend gesungen werden kann, aber d a ß die Szene absurd ist, wird für die Ausrede benutzt, daß sie nicht auch für ein Anderes stehen könnte, etwas nämlich, das gerade in seiner Abstrusität nahegehen kann. Sondern uns wird gezeigt: dies ist ein Popanz. Da wird dann j e d e r Popanz. Kein Lied, wie bewegend auch immer gesungen, kann uns da mehr ergreifen, zumal, wenn unter den Sängerinnen und Sängern niemand eine Stimme hat, die das Haus wirklich zum Zittern bringen könnte und uns den Atem stehen ließe, so daß wir nur noch nach Luft schnappen können. Solche singen nicht an diesem Haus; das sind keine Margaret Prices, keine René Kollos, keine Callas‘, Gruberovas, Papes, bei denen es musikalisch schlichtweg egal ist, wie man sie inszenatorisch führt; wir sind da immer benommen, wenn wir hinausgehn. Sondern die sangliche, es ist eine hohe, Kunst d i e s e r Sängerinnen und Sänger liegt anderswo - wie es eben Lied- und Opernsänger gibt und beides zugleich nur selten in selber Klasse zusammengeht, so gibt es für kleinere Häuser, es sind die inszenatorisch flexibleren, Sängerinnen und Sänger, die sich auf leisere Töne spezialisieren, großartig oft in der Intimität ihrer Characterführung; ich denke an >>>> Gun-Brit Barkmin, die an der Komischen Oper einige Male, mir unvergeßlich, sang und eben auch Brigitte Geller, vor allem aber, gestern abend, Julia Giebel und, eine kleine Offenbarung, Katarina Bradić, die alle aber darauf angewiesen sind, daß sie die Regie nicht überschüttet mit ihrem abstrakten „Die Welt ist ein Text“ oder Dauerschenkelklatschen und sie eben nicht, die daran mitunter verzweifeln, in eine Ecke treibt wie >>>> Hans Neuenfels Frau Geller in seiner gräßlicher Traviata, worin diese Sängerin geradezu herzschnürend vergeblich darum rang, daß ihrer Rolle irgend eine Würde blieb. Auch Herr Herheim gestattete den Darstellern nicht, sich großzusingen, wie groß sie immer auch sangen; die Stimmen hatten keine Chance, ihre Seele zu entfalten, einfach, weil sie die von Popanzen blieben und das bleiben auch sollten - und als sie, im Schlußbild, so hilflos werden, plötzlich, zitternd fast, erschütternd, da singen sie eben nicht mehr. Da gerade wäre zu singen der Moment erst gekommen. Das ist eine der schwersten Verfehlungen dieser Inszenierung, ihn nicht schon vorher zu setzen, eine Verfehlung an den Sängern, wie immer man ihnen auch zujubelt nun: Es ist ein falscher Schein. Man ist gut unterhalten worden, Punkt, und kann sich nun, derart ge chillt, wieder den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, die wir „Geld verdienen“ nennen. Ist amüsiert worden, geentertaint & bestätigt im täglichen Korrumpelchen. Daran hat Herheim diese verdammt guten Sänger mitmachen lassen, ein Stückchen an ihrer eigenen Abschaffung wirken. Wenn Oper nämlich dazu dient, dann ist sie in der Tat überflüssig geworden, gesellschaftliches Prassen, wo andere darben. Das kann man wirklich billiger haben, vielleicht nicht ganz so repräsentativ, oder doch, dann freilich, für den eigenen Geldbeutel, teurer. Was draufgelegt werden muß, kommt vom Staat.  Nein, mit diesem Ulksinn geht das nicht. Da werde ich, der Oper liebt, zum Feind der Oper und ihrer Verschleuderung von Geldern fürs Kostüm, für den riesigen dahinterstehenden Apparat von Belegschaft und Technik und Erhalt der Gebäude, in dem sich nichts als reaktionäres Historisieren selber protzend feiert. Vielmehr ist sie, die Oper, sich selber verpflichtet als nach wie vor der umfassendsten Gattung aller Künste Europas. Ich will sie nicht wieder als Garnitur, die sie mal war, auf den Gedecken des sattesten, ödesten Wohlstandes haben, vielleicht mit wieder Ballettchen zwischen den Akten, zu deren zweitem man erst kommt. Es geht mir - ich nenne meine Kriterien - um gesellschaftliche Arbeit, um Intensivierung und Selbsterkenntnis und um Lust anstelle eines, Kichern hier und Juchhu da, unverbindlichen Gaudis, - kurz: um das Pathos, das Mensch aus uns macht.  Ich gehe nicht auf Premierenfeiern, wenn mir eine Inszenierung mißhagt; es anders zu halten, ist unfair gegenüber den Künstlern, die selbstverständlich ihre Arbeit jede/jeder für gut halten und sie dafür auch halten müssen. Ich mag ihnen nicht den Abend verderben, weil auch das wenig menschlich wäre. Denn man wird ja doch gefragt, wie man es gefunden habe.

Gestern abend durchbrach ich, aus privatem Grund, diese meine Haltung. So daß mich mein von der Begeisterung der anderen mitgetragener Freund R. schließlich bat: „Nun red doch nicht so auf uns ein. Uns hat es gefallen, dir nicht. Ist ja nicht schlimm. Aber laß uns unsere Freude.“ Da hatte er recht. Und dennoch war es gut, daß ich diesmal geblieben war, denn nun erlebte ich ein Nachspiel desselben selbsterheiterten, dabei kitschseligen Ungeists, der schon die Aufführung geleitet hatte: die Absage an eine Kritik gesellschaftlicher Zustände, ja deren Affirmation in ihrer replikantesten Form. Die Rede ist von André Schmitz, einem durchaus mächtigen Staatssekretär Berlins. Nachdem nämlich der Hausherr, Andreas Homoki, wie es schöne Sitte ist, die Mitwirkenden des Abends vor reichlich gebliebenem Publikum, das voll in Feierlaune, aufs Podium gerufen hatte und jeder, jedem noch einmal applaudiert war, war ihm Gelegenheit, seinen letzten solchen Auftritt, bevor er das neue Amt >>>> in Zürich antreten wird, mit der besonderen Ehrung einer seiner besten Sängerinnen zu krönen - schöner, wirklich, kann sich ein Intendant von seinem Haus nicht verabschieden. Brigitte Geller wurde in den Rang der Kammersängerin erhoben - zu recht, mit allem Grund, ihr zu danken... nur daß die Ehrung, leider, Homoki nicht selbst vornehmen konnte; dazu war vielmehr der Herr Staatssekretär gekommen. Der, anstelle die gepriesene Frau auch wirklich zu erhöhen, witzelnd und schleimend die mauen Kassen Berlins in seine Jubilation hineinnahm, rechtfertigend, daß eben darum, leider, es „nur“ die Ehrung sei, nicht aber auch ein Geld, das man ihr, Frau Geller, hätte gerne bezahlt, doch halt nicht zahlen könne. Mir verschlug es die Spucke. Man macht das einfach nicht, in öffentliche Ehren Wehmutstropfen fallen zu lassen, zumal, wenn sie nicht vom eigenen Konto bezahlt sind. Statt dessen: Wie doch diese Inszenierung jetzt aus jedem, der noch Barockfreund nicht sei, einen werde haben gemacht, von solcher Opulenz, solcher Vergnüglichkeit. Und daß Frau Geller einen Schweizer Hintergrund habe, fand der Herr Schmitz erwähnenswert, und daß sie, dessen unerachtet, Berlinerin werde bleiben, mit schmalerem, freilich, Salär als er. Natürlich sagte er das nicht. Aber nannte, als er die Verleihungsurkunde, deren Text zu seinem sonstigen Palaver im Widerspruch der Kürze stand, als Unterzeichneten den Regierenden Bürgermeister von Berlin, nicht aber dessen Namen. Das sind so Momente, die mich aufmerken lassen: entweder stimmt‘s nicht mit dem Parkett des Diplomaten, oder es ist eine Botschaft versteckt für, Nietzsche noch einmal, feinere Ohren.

So stand Frau Geller denn da, sie und ihr riesiger Blumenstrauß, erhöht, mit Recht, und erniedrigt zu unrecht durch Mangel an Seele - nicht jeglicher freilich, denn die Kollegen standen bei ihr und ihr Intendant, der wirklich von Herzen dafür dankte, daß es sie in den letzten zehn Jahren gab für sein Haus.

So aufgehuckt die Ambivalanz verließ ich‘s, als die Mitternacht nahte. *******XERXES

Dramma per musica in drei Akten von Georg Friedrich Händel

Libretto nach Niccolò Minato und Silvio Stampiglia

Deutsche Übersetzung von Eberhard Schmidt

In einer Einrichtung von Stefan Herheim

Inszenierung ... Stefan Herheim - Bühnenbild ... Heike Scheele

Kostüme ... Gesine Völlm

Dramaturgie ... Alexander Meier-Dörzenbach, Ingo Gerlach

Chöre ... André Kellinghaus - Licht ... Franck Evin

Stella Doufexis - Karolina Gumos - Katarina Bradic

Brigitte Geller - Julia Giebel - Dimitry Ivashchenko

Hagen Matzeit

Chor und Orchester der Komischen Oper Berlin.

Konrad Junghänel.

_______________

Die nächsten Vorstellungen:

13., 17., 19., 23., 24., 27. Mai.

15., 21., 27. Jun.

05. Jul.

>>>> Karten.

albannikolaiherbst - Montag, 14. Mai 2012, 13:04- Rubrik: Oper