|

|

Reisen

8.15 Uhr:

[Alloggio del Conte, Camera.]

Also es i s t Markt, auch am Montag; dennoch wirkt die Gegend heute weniger qurilig, auch haben nicht alle Läden auf, sind nicht alle Stände aufgebaut, die die meist kleinen Innenquadraten dieser Geschäfte zu einer großen nach draußen verbreiten, sei es besonders der Fisch-, sei es besonders der Schuhhändler und andren jederlei oft technischen Krimskrams', sowie ganze Lawinen von Kitsch; Haushaltswaren zudem, „tutto per la casa“: Töpfe, Espressomaschinchen, Besteck, Putzmittel, vieles nur um wenige Euro, wenn nicht Cents zu haben, solide Handarbeit, sei's der Textilien, sei's der Geräte, die mit einem Zeug gemischt sind, das beim ersten Gebrauch auseinanderfällt. Außerdem die Schmuggelartikel, die Blender und Massen CDs eines umgangenen Urheberrechts – aus China, wie ich hörte. Auch dieses Geschäft kontrolliert „das System“. Es gibt keine Razzien, jedenfalls habe ich niemals eine erlebt, so oft ich auch hierwar, Wen denn schnappte man auch? Ein paar bitterarme Nordafrikaner, Zentralafrikaner, bitterarme Inder, bitterarme Menschen aus Asien, wobei es diese nicht selten zu eigenen Geschäften gebracht haben, aber man weiß nicht, um welchen Preis, zumal die „Systeme“ längst international kooperieren, zu bedienende Bezirke verkaufen oder vermieten. Sowieso steht hinter all den fliegenden Händlern eine Reservearmee harrend bereit, falls jemand ausfällt, seinen Platz einzunehmen. Viel Zeit wird das System nicht aufwenden müssen, vakante Plätze zu besetzen, zumal ein solcher Kleinhändler oft deutlich mehr verdient als der Inhaber kleiner ehrlicher Läden; selbstverständlich ist dieses „mehr“ ausgesprochen relativ.

Wir wissen aus Berlin sehr gut, daß „Mafia“ längst kein süditalienisches Problem mehr ist; das war es wahrscheinlich schon lange nicht mehr, auch wenn die internationalen Märkte aus winzigen Örtchen Kampaniens, Kalabriens und Siziliens kontrolliert werden, bisweilen aus - >>>> Saviano zufolge - engen und dunklen Bunkern unter Häusern und Stallungen; der Herr über die Kapitalströme lebe schon zu allen Zeiten wie im Gefängnis. Der Preis für Macht. Man entscheide sich von Anfang an für ein unglückliches Leben.

Aus diesem Zirkel – daß, wenn man überleben wolle, nichts andres bleibe, als dem System zur Hand zu sein – wollen die jungen Menschen von >>>> La Paranza hinaus; ihre Kooperative zeigt, daß das geht. Ich will heute die „Heilige Meile“ La Sanitàs einmal zur Gänze, und bewußt, abgehen; kennen, die Gassen, „tue“ ich schon. Allerdings ist zu hoffen, daß ich mein Flanieren nicht zahnarztshalber abbrechen muß; heute morgen, als ich erwachte, waren die Schmerzen schon arg, haben sich aber nach dem Caffè auch wieder beruhigt.

Aber verzeihen Sie bitte: Bevor ich weitererzähle, muß ich die „eingefangenen“ O-Töne und auch noch einige Bilder sichern. Übermorgen bereits werde ich zurück nach Berlin fliegen, da beginnt die Zeit jetzt zu rasen. Wahrscheinlich schreibe ich Ihnen erst am Abend wieder.  (Und soeben bringt mir Michele wieder Caffè aufs Zimmer, der heiß und süß zu trinken ist; wer in Mercato/Pendino einen Caffè bestellt, bekommt ihn ungefragt süß, und wer ihn unbestellt bekommt, auch.)

Doch: Zu den Toten gehen:  PURGATORIO I (Fortsetzung) PURGATORIO I (Fortsetzung)[ 18.45 Uhr:

Zwischenspiel >>>> im Kommentar, auch nämlich in eigener Sache.]

PURGATORIO III

Il Museo NitschWenn zu dieser Stadt ein Museum paßt, dann dieses.  So hatte ich es empfunden, schon, als ich das Hinweisschild sah und ihm nun, anfangs mich verirrend, folgte. Nicht einmal Googlemaps wußte im Ifönchen Rat. Man muß auf einen Hügel in einem Hügel, nur Sackgäßchen, dann eine verserpentinte Treppe, die, was ich erst oben sah, obwohl ein böser Schäferhund mich warnte, an einer toten Felswand endete, in der aber lebend zwei Türen. Umgekehrt und zurück. Ein junger Mann halbdreiviertel Wegs, ich frage... - oh je, so er, ich müsse erst mal wieder zur Piazza - er sagte „Pia zetta“ - Dante zurück und dann rechts und dann wieder rechts. Die Toledo dort ist belebt, man ahnt nicht recht von den Seiten, den Höhen, den Treppen – zu denen Sie bitte >>>> meinen Kommentar lesen möchten -, aber irgendwie findet man hin, folgt den auch wirklich angebrachten Schildern, rechts wieder, noch mal rechts, dann ein enger langer, langer Zuweg, alles, wie immer in Neapel, durcheinander bewohnt, alles porös, und dann stehen Sie mit einem Mal in einem neu aufs Alte gebauten, eleganten Gebäude mit atelierähnlichen, großen Ateliers ähnlichen Sälen, die über zwei Etagen gehen und in der Sala I den unfaßbarsten Blick auf den Vulkan haben, der sich aus einer Werkstatt vorstellen läßt. So hoch oben das Nest dieses Museums. Und so auf das halbe alte Neapel sieht es hinab.  Und so auch schreibe ich vom dritten Purgatorium, ohne das erste überhaupt beschlossen, geschweige das zweite begonnen zu haben – so sehr türmt sich meine Erzählung wie diese Stadt um sich selbst und verschlingt sich ineinander.

Feuer. Blut. Wasser.

Organe.

Hermann Nitschs Mysterien-Performances, die man, wenn auch aus dem Geist der Happenings, mit sehr großem Recht Rituale nennen muß. Zwei, die er in Neapel, direkt hier zu Füßen dieses Museums durchgeführt hat, das letzte 2009 oder 2010, sind in einer Videoinstallation nachzubetrachten. Aber nicht das fesselt mich. Sondern die enorme Kraft seiner Bilder, auch die der Fotografien, die von den Happenings genommen wurden. Kreuzigungsszenen, als Prozessionen durch die Stadt durchgeführt, moderne Interpretation der Via Dolorosa, gekreuzigt aber eben auch eine Frau, übergossen mit Blut, echtem; es scheint ihr aus dem Mund zu laufen, zwischen die Brüste bis zu den Beinen hinab. Das Geschlecht eines Mannes in Lebern und Nieren gebettet, von in der Performance geschlachteten und ausgeweideten Tieren, dazu immer wieder das Kreuz. Dazu die Insignien der Kirche, furchtbar mit Bacons Bildern der Päpste verwandt. Fassungslos und gepackt seh ich das an, wechsle ein paar Worte mit dem jungen Mann, der das Museum betreut. Er erzählt mir von der Prozession, die er selbst mitgemacht hat, auch von den Protesten die es gab; wie von Blasphemie gesprochen, ja gehetzt worden sei, die allgemeine öffentliche Aufregung dann, die Polizei und alles – dabei ist, was Nitsch hier vollzog, nichts andres als ein Hochamt selbst, das aber nicht abstrahiert, sondern mit dem Leben wirklich umgeht, und mit dem Tod, und also mit beider Organik. - Daß ich dieses sehen durfte, ist ohne jeden Zweifel, ein Höhepunkt meines Neapels in diesem April.  Und über die Treppen unter der Sonne, die Gassenfluchten der Schatten und erhitzten Fluchten der Treppen zurück h i n a b... in ein e r s t e s Purgatorium, das erst, anders als die andern, im 16. Jahrhundert nach Christus begann. Denken Sie >>>> an die Taube, dessen erstorbener Blick uns folgt. Sie ist, auch wenn wir sie gerne vergiften, des Heiligen, unseres, Geistes Symbol. Und mein Zahnschmerz, immer wieder, pulst los. Ich sage, der Schmerz gehöre zum Leben; irrsinnigerweise, nach diesem Museum erst recht, ist es mir recht, daß er da ist, daß ich also m i t ihm lebe, mich in meiner Lebenswollust gar nicht von ihm stören lasse, sondern ihn integriere. Daß so etwas geht, habe ich zuvor nicht gewußt, ja, daß er die Eindrücke sogar intensiviert, auch und gerade die guten, überwältigenden, momenthaft unfaßbaren, glückhaften. und wie er jeden der Tausende Blicke ins Blau des Golfs und grad auch nach Capri hinüber noch ganz besonders auflädt, in deren Villa San Michele ich einmal gedacht habe, angekommen zu sein, endgültig, meint das und war doch, und ist doch, von einer humanistischen Komik, die ich damals auch gespürt und der ich dann >>>> in meinem vielleicht schönsten Hörstück, das war 2006, sieben Jahre ist es her, den Laut gegeben habe, die Laute und die Klänge -

- allora:

Die Heilige Meile.

La Sanità.

Und weiter zu den Quellen:

Sie erinnern sich: Ich war den Miglio Sancto, ohne schon seinen Begriff zu kennen, hinaufflaniert; ich eile stets, wenn ich flaniere, für andre jedenfalls; für mich selbst geh ich bequem. „Die Menschen sind so langsam“, hat >>>> Gogolin http://albannikolaiherbst.twoday.net/stories/atemlose-verbeugung-vor-peter-h-gogolins-calvinos-hotel/ einmal gestöhnt; zu denen gehöre aber nicht ich. - Ist man über den Corso Duca D'Aosla hinüber, wird die Gegend dörflich – wohlgemerkt: mitten in der Stadt. Und immer noch ist's bis zu via delle Fontanelle ein Stück. Vor mir geht ein junges Touristenpaar, deutlich am Aufzug zu erkennen, aber freundlich im Aussehn, unaufdringlich, ohne Protz, verliebt und interessiert. Ich folge den beiden einfach, orientier mich gar nicht mehr. Dann die kleine Kirche SS Maria de la carmine: zu. Aber ein paar Leute hocken wartend auf den Stufen. Ganz offenbar bin ich richtig, außerdem etwas zu früh. Zeit für einen Caffè, einen Cornetto. Gegenüber ist tatsächlich eine Bar. Ich bestelle mich, setz mich unter die Pergola und notiere: (Aus dem schwarzen Notizbuch:)

13.4., 9.50 Uhr, via Fontanelle, Cimitero.

Parocchia di Maria SS de la Carmine

3/4 h zu früh. Man ist fix hier, wenn man mit Googlemaps geht; es macht richtig Spaß in den Gassen, ist zugleich aber auch ein bißchen beklemmend, weil man immer derart ortbar ist. Andererseits ist das Ifönchen eine Art Stadtführer und als solcher perfekt, auch wenn das, um das Klima einer Stadt zu verstehen, geradezu notwendige SichVerlaufen ausgeschlossen ist. Man sieht, was man sehen möchte, aber nicht oder wenig darüber hinaus. So müssen wir also beides kombinieren: das Schweifende, das Gerichtete, und auch das entspricht dieser Stadt; allen Städten, die es sind, aber dieser hier besonders.

Ich sitz auf der Piazza Cimitero in einer kleinen Pizzeria, die auch Cornetti hat, und trinke am obligaten Plastiktisch, dessen Schwarz längst schon zum aber unterm Staub noch glänzenden Grau geworden, meinen Caffè und sinniere. Vom Alloggio abgesehen, in dem ich arbeite oder, quasi unentwegt, rede, die erste Ruhepause dieser Reise, zu der des nördlichen Sanitàs dörflicher Character überaus paßt. Mit im Rücken spielen zwei Männer, ebenfalls am Plastktisch, aber einem - von Coca Cola – roten, Karten. (Darauf achten, daß der Stil meiner Erzählung dem Porösen der Stadt entspricht: Verschachtelungen. Es ist gefährlich zu trennen, weil das an Neapel vorbeigehen würde, etwas so, wie wenn man sich für eine bestimmte Version des Stadtnamens entschiede. Statt dessen Napule, also, u n d Napoli, Neapel und Partenopolis, ja Paleonopolis - alles beisammen und zugleich: Paleopeia, so ist auch eine Straße in S. Lucia benannt.)

„Amaro“ ist „bitter“, „amare“ ist „lieben“, „amarena“ ist die Weichselkirsche, die mich an eine Clitoris erinnert, wenn sie erregt ist; „amabilità“ ist die Liebenswürdigkeit, „amarezza“ Bitterkeit. Mein kleine Dictionario, schriebe ich Gedichte auf Italienisch, gibt eine Vorlage der Welterkenntnis her, der Gefühle und Getränke. Mein weher Zahn pocht vor sich hin. Sieben Leute warten gegenüber, ein Pärchen ging für Momente verloren. Zu den Kartenspielern hat sich ein Dritter gesellt, der eine orientalisch klingende Canzone deutlich vor sich hinsummt. Hin und wieder kommt ein Büslein an, von der Cavour hoch, C51, die war – momentlang Erleichterung, von Googlemaps nicht erfaßt, worauf, will man eine Verbindung haben, anm - der napoletanische Verkehrsverbund – immer gleich direkt verlinkt. Peccato! und doch: welch Erleichterung... - (Filo 58: Cimitero delle fontanelle, O-Ton.)

Il tuffo giallo napoletano.

Der Cimitero ist tief in den Tuffstein gegraben, höhlen-, ja grottenartig. Man verbrachte, besonders nach den Epidemien, aber auch viele weitere Gebeine, die einst anderswo, vor allem in den Katakomben, begraben worden waren, hierher und schichtete sie sorgsam auf, die Reste völlig anonymer, Tausender Toter. Das ist für den Betrachter, der nicht zur Stadt gehört, makaber, bekommt aber einen anderen Klang und Geschmack, wenn man erfährt, daß einige Gebeine von den Menschen, die hierherkamen, gleichsam „adoptiert“ worden sind. Ja, die Geschichte wird Dichtung, wird literarisch, weil diesen Adoptierten nun Geschichten wirklich erfunden wurden, und an diese Geschichten haben die Menschen danach geglaubt; einigen wurden diese Geschichten als Wahrheit im Traum offenbart. So schuf man sich seine“ Verstorbenen und nahm die Anonymen in die eigene Familie auf. Die in Massengräbern notentsorgten Pest- und Choleratoten der vergangenen Jahrhunderte bekamen eine Geschichte. Also sind sie gewesen. Ganze Skelette wurden zu neuen, wenn auch toten Menschen zusammengestellt: Collagen des Todes, den wir alle gewärtigen.

Nahbei gab es Quellen, daher der Name „Fontanelle“; heute sind sie versiegt. Aber sie verbanden die Welt der Lebenden mit der der Gestorbenen. Denn wir trinken es. Das Wasser als eigentlicher Träger der Eucharistie: welch ein Gedanke! Mit Ausrufezeichen, weil er so konkret ist.

Was mich hier untertage wirklich benahm, war nicht die „Makabrität“, sondern die Ähnlichkeit des Tuffsteins mit dem Material unserer Knochen: wie porös eben auch sie sind und sehen sogar in der Farbe, ohne Sonnenlicht freilich, nahzu gleich aus.

Ich setzte mich, nachdem ich meinen Obolus entrichtet hatte, von der Gruppe aber schnell ab. In Gegenwart von Toten bin ich lieber allein. Der Tod, so allgemein er ist, ist für mich das Privateste, eben w e i l er allgemein ist. Verstehen Sie, was ich meine?

Es werden mir hier zu viel Witze gemacht. Ja, ich versteh das; die Psychoanalyse nennt es „Reaktionsbildung“; eine Art von Abwehr. Wenn man über die aber hinaus ist, wird sie lästig, auch billig, ohne daß die, die mit ihr agieren, dafür gerügt werden könnten. Ob und wie weit wir uns stellen oder nicht, stellen können oder nicht, ist eine Frage unsrer Entwicklung, die wir selbst kaum in der Hand gehabt haben. Wenn ich also beiseitetrat und für mich ging, ist das keine Überhebung.

Purgatorio, man muß es nur ansehn:       ******* ******* albannikolaiherbst - Montag, 15. April 2013, 22:00- Rubrik: Reisen

8.33 Uhr:

[Alloggio del Conte, Camera.]

Geschlafen wie ein Stein und deshalb erst um halb acht auf. Gestern nacht noch >>>> einiges geschrieben; die Geschichte des jungen Fürsten Serra geht mir nach, mehr nach, seltsam, als die Knochenberge bei den Fontanelle. Aber auch heute will ich abermals hinab, in die Katakomben des Heiligen Gennaro, des Schutzpatrons der Stadt; sonntags gibt es Führungen nur bis mittags, so will ich mich beeilen. Geschrieben wird deshalb, ausführlich, erst später werden. Und in die Heilige Messe will ich heute gehen, erleben, wie das ist, wenn geglaubt wird. Die Projektionskraft des menschlichen Hirns ist ungeheuer. Ich meine das nicht abwertend, denn als ich gestern und auch schon die Tage vorher über mein Verhältnis zu Neapel nachdachte und daß immer wieder gesagt wird, man könne diese Stadt nur hassen oder lieben, anders, als >>>> Parallalie gestern nacht noch zu Rom schrieb, spürte ich, daß ja imgrunde auch ich – und wir alle – mit Projektionen operieren, die sich aus Erfahrenem, Gehörtem, Gelesenem, sowie aus Zufälligkeiten ergeben, mit denen wir konfrontiert werden. Wir entscheiden uns also (etwas in uns entscheidet sich), ob wir etwas lieben wollen; das gilt wohl gegenüber Personen wie gegenüber Orten.

Ich wollte und will noch die gängigen Neapelklischees vermeiden, Neapel sehen und sterben (was auf die Schönheit der Landschaft, nicht auf die Stadt selbst gemünzt war), ja will sie eigentlich nicht einmal nennen, komme indes bei manchem nicht drum herum. Die für Neapel folkloristisch gewordenen „Lazzaroni“ etwa, heute müßte man „Obdachlose“ sagen, die diese Stadt zu Tausenden bevölkert hätten, „Herumlungerer“, die hier schlafen und dort gaunern, beides tags wie nachts, habe ich nirgendwo getroffen. Mögen auch ihre Nachkommen die Bassisti sein, Bewohner der kleinen Erdgeschoß- und Souterrainwohnungen, so ergibt sich allen, die mit wachen Augen durch die Gassen flanieren, ein völlig anderes Bild; die Faulheit und Trägheit, von der so oft geschrieben wurde, und daß sie von der Sonne, zum Beispiel, bewirkt seien, fehlt in Neapel. Vielmehr herrscht eine enorme Betriebsamkeit vor, ein geradezu irrer Fleiß. Eine jede, eine jeder hat ständig zu tun, ob in ihren Geschäften und Lädchen und an den Ständen, ob in und an den Häusern. Neapel wirbelt vor Tätigkeit, hier steht rein gar nichts still; nicht einmal die Siesta ist, jetzt im April, wirklich spürbar. So ist auch heute früh der Markt in meiner Nachbarschaft wirbelnd in Gang, an einem Sonntag. Vielleicht, daß montags Ruhetag ist, wie mir „mein“ Weinbauer erzählt hat und hätte es also nicht nur für sich gemeint; ich würde diesen Menschen das wünschen.

Ebenfalls weiß ich nicht – darüber dachte ich gestern abend nach, als ich vor der Finissage, von der ich nachher erzählen will, am Castel del'Ovo mit all den anderen Menschen, die in Feiertags- und Abendlaune, den Lungomare entlangflanierte, aufs silberblaue Meer sah, auf das Vulkanpaar, das eine horziontale, tiefe und weißliche Wolkenbahn unterkränzte, die sich gradlinig vom Meer über die östliche Stadt zog, und als da der italienische Pop aus dem wahrscheinlich angesagten Vanilla Caffè heraustölte, und es wurden Luftballons verkauft und Vodafone verteilte Werbeprospkte - ebenfalls weiß ich nicht, was überhaupt noch daran ist, an dem speziellen Verhältnis der Napoletani zum Tod; ob nicht auch das längst Folklore ist und sich zumindest in der Jugend schon längst verlor; vielleicht aber liegt über den Menschen, wie in Tokyo die westliche Warenwelt, nur als ein Obendrüber-Guß und ist nicht innrer Ausdruck von Seele; vielleicht liegt darunter, wie in Tokyo, etwas anderes, eine wirklich eigene Mentalität, die sich eben n i c h t tauschen läßt. Dies wäre Hoffnung des Widerstands.  Ich weiß es aber nicht. Aber ich weiß, daß ich ge willt bin, Napoli zu lieben, daß ich's schon war, als ich zum ersten Mal herkam, 1986, ohne daß ich damals aber irgend etwas von dieser Stadt gelesen hätte. Diese erste Begegnung war auch alles andere als angenehm; ich war mit Do die Domizia von Rom heruntergekommen, in die Fänge der betonenen Autobahnzubringer, Abfahrten, eines für uns restlos verwirrenden, uns ansaugenden Straßensystems geraten, aus dem wir nicht mehr herausfanden. Es war dunkel, wurde immer enger und bedrohlich; irgendwie stießen wir bis zu den Hängen der Vesuvorte vor, die quasi als eine einzige, ungeheuer lange Stadt ineinander übergehen; wir fanden keine Unterkunft; schließlich schliefen wir im Auto am Rain eines, so schien's uns, toten Feldes, - aber als wir erwachten, kehrten wir um. Wir wollten nicht ungerecht sein und der Stadt, wie gesagt wird, „eine Chance geben“. Lächerlich, aber so war's, Und dann ergriff Neapel mich.

Rasieren, duschen, kleiden und ab.

Frühabends:

Zwischentext, extrem wichtig, >>>> im Kommentar.

20.50 Uhr:

[Alloggio del Conte, Terrasse.]

Nun bin ich heute zum zweiten Mal in der Heiligen Messe gewesen, von der ersten erzählte ich >>>> dort, einer nun aber „kleineren“: nicht fünf Priester zelebrierten sie, sondern nur einer, assistiert allerdings von einem Seminaristen, der auch, würde man im Entertainment sagte, die Vorgruppe gab: enorm viele Anrufungen Mariae, denen die Gemeinde, die da noch spärlich war, respondierte. Gegen sieben Uhr jedoch füllte sich die Maria SS. del Carmine, Schellen erklangen, es wurde tatsächlich voll; und gemischt die Alter nun.

Was ein Seminarist ist, habe ich noch nicht herausbekommen, wiewohl im Netz gesucht; ich ahne, es müsse ein (noch) nicht geweihter Priester sein, ein Priester in Lehre also; aber vielleicht handelt es sich auch um einen der Laienpriester, wie Protestanten sie kennen. Furchtbare Sätze, übrigens, Martin Luthers über die Juden, geschrieben 1543; purer Aufruf zum Völkermord; fürs lutherische Christentum k a n n ich darum nicht optieren. Hier nur eine unter all den Ungeheuerlichkeiten: „Erstlich, dass man ihre Synagogen mit Feuer verbrenne. Und werfe hierzu, wer da kann, Schwefel und Pech. Wer auch höllisch Feuer könnt zuwerfen, wäre auch gut.“

Was mich aber „eigentlich“ anrührt, ja bei den katholischen Messen bewegt, ist eben der heidnische Anteil, deren Gegnerin die Kirche zu sein vorgibt. Mir ist – aus welchem Grund, ist mir noch unklar, auch wenn ich ein bißchen was von ihm ahne – die Marien-Verehrung nah, aber nicht einer „unbefleckten“ - eine kirchliche Invention aus dem 19. (!) Jahrhundert, wie übrigens auch das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, dieses nämlich von 1870 -, sondern der Pietà, die solche Flecklosigkeit gar nicht braucht. Im Gegenteil, Frau von Fleisch und Saft gewesen zu sein, m a c h t diese Person erst zu der großen Allegorie, die sie - darin dem Nazarener wirklich ähnlich - ist. Was Wunder: Sie ist seine Mutter! Die Vermischung von Sexualität und Schmutz hatte im frühen Christentum gar keinen Platz, sie ist ein Machtmittel von Herrschenden gewesen und – das geblieben. Und endlos stritt sich die Kirche über die Jungfräulichkeit Mariae, seit dem zweiten Jahrhundert n.C., ja eine Partei gab noch einiges drauf: die auch nach der Geburt Jesu während Jungfräulichkeit. Einer Kaiserschnitt, aber, damals, hätte unmittelbar zum Tode geführt – da wäre dann mit Pietà gar nichts gewesen. Man muß den Fall mit Heine betrachten – und gegen ihn begreifen, welche Größe die Allegorie Maria hat. Sie rührt von sehr viel früher her; das, fürs Überleben – nicht des Katholizismus, sondern unseres, auch unsres Planeten – wichtige Moment ist im tiefsten Sinn pagan. Verehrt wird die „Große Mutter“, Demeter, Kali – ich möchte noch einmal auf >>>> Mithul Sanyal verweisen.

Glaubensbekenntnis, Predikt, Glaubensbekenntnis, Gebet, „gehet in Frieden“, wir reichen uns die Hand, auch ich, der Fremde; die Frau neben mir, durch vier oder fünf freie Bankplätze getrennt, scheut kurz, nur in den Augen, ich reiche meine Hand aber hinüber, und sie lächelt, als hätte man ihr eine Last genommen; ein irrsinnig inniger Moment; schon dreht sich vor mir der Mann um, wieder so ein Schrank, um die dreißig Jahre alt, riesige Hände, die Schultern eines gemästeten Stiers, „Pace“, sagte er, „Friede“, „Pace“ sagt auch die Frau, sage ich – in meinem ganzen Leben habe ich noch niemals so sehr Gemeinschaft empfunden, angenommen zu werden, zu sein und selbst auch anzunehmen. Es steckt eine Kraft in diesem DaßWirSünderSeien: daß uns das vereint. Bis heute habe ich das nicht gewußt. Ich halte die Idee für falsch, sie ist ebenfalls eine nichtchristliche, sondern allein kirchliche Invention, nämlich aus dem 5. Jahrhundert. Tatsächlich aber hat, christlich-symbolisch gesprochen, Jesus von Nazareth durch seinen Opfertod die Erbsünde aller Menschen, und zwar ein für alle Male, entsühnt. Es war tief blasphemisch, sie wieder einzuführen, diente indessen dem Machtausbau und -erhalt. Das blasphemische, auch „heidnische“ Element des besonders südeuropäischen Katholizismus macht ihn für mich so interessant: Er ist mir nah, meinem Empfinden und meinen Überzeugungen nah. Deshalb, wahrscheinlich, bin ich für ihn empfänglich.

Ich halte den Gedanken der Erbsünde für eine Katastrophe. Dennoch merkte ich vorhin, spürte es, daß sie uns verbindet, Brücken wirft – die wir begehen, über die wir hinüber können - über ganze Kulturen, Völker, Ideologien, Kunstvorlieben, Geschlechter. Das ist, im Wortsinn, ungeheuer. Aus dem, was die DDRler skandierten - „Wir sind das Volk!“ - wird eine wahre Utopie; „wahr“ ist emphatisch, nicht aussagelogisch formuliert: Wir sind e i n Volk, welch anderen Glaubens wir immer auch seien.  Mir kommt es, Leserin, vor, als wäre ich soeben erst hier angekommen, in Neapel, meine ich, in Napule, Napoli, Naples, Partenope, Paleopeia: La mia casa ha molte dimore und jede Wohnung viele Namen. “Mein Haus hat viele Wohnungen” (Joh.14,1; eigentlich: Das Haus meines Vaters): Der erste, von dem ich dieses vernahm, war Johnny Cash; da war ich ungefähr sechzehn. Ich sitze immer noch auf der Terrasse. Es ist jetzt zehn Minuten nach 22 Uhr; die Signora ist gegangen, hat sogar den Fernseher angelassen, nahm Rücksicht auf mich: Ich sollte nichts merken. Sondern weiterschreiben. Sie verläßt sich auf mich, denn eigentlich wird die Terrasse gegen 20 Uhr geschlossen, das Licht gelöscht, das Sicherheitsrollo herabgelassen, und die Gäste, soweit sie nicht unterwegs sind, ziehen sich in ihre Camere zurück. Nun soll ich die Verrichtungen besorgen. Sie haben hier alle, in mich, einen Fremden, Vertrauen. - Comunio.  >>>> Notate Napules 6

Notate Napules 4 <<<< >>>> Notate Napules 6

Notate Napules 4 <<<<

albannikolaiherbst - Sonntag, 14. April 2013, 22:23- Rubrik: Reisen

6.55 Uhr:

[Alloggio del Conte, Camera.] Die Nacht war schwierig. Der Zahn motzte vor sich hin, links im mittleren Kiefer oben, ich hab es einfach verschleppt; der Brand auf der Glatze brannte, und morgens gegen fünf nahm ich die Gegenwart einer Zanzara wahr, einer Stechmücke, die ihrem italienischen Namen alle akustische Ehre machte. Insch'Allah, dachte ich und werde mir heute dennoch sowas wie Autan besorgen; kann ja sein, daß sie, Signora Zanzara, ihren Kolleginnen Nachricht von meinem Blute bringt. Nur die Damen stechen, auch dies ist >>>> aphroditisch. - Einige Zeit habe ich gestern nacht noch geschrieben, lesen Sie's nach: Ich gab, was ich versprochen.

Walter Benjamin schreibt von der Häßlichkeit der Stadt, sieht vom Castel S. Elmo auf sie herunter und findet, sie sehe grau aus, wie vom Berg selbst verschlungen, ihm fehlt entschieden Humanismus – beiden, ihm und dem Berg. Findet Walter Benjamin. In der Tat kann Neapel häßlich sein, alle Gebäude bestäubt mit Zement, man könnte auch von „bemehlt“ sprechen, gewälzt in Zement ohne Wasser. Es ist ein bestimmtes Licht, das diesen Eindruck besonders morgens hervorruft, wenn man auf den ersten Caffè durch die Gassen streicht, die sich, dies nun Baudelaire, den Schlaf aus den Augen reiben. Aber das Licht muß nur wechseln, schon beginnen die Farben zu tanzen, oder sie glimmen, oder die scharfen Kontraste, wenn man von unten her, etwa der Via dei Mille in Chiaia, westlich also des Pizzofalcone, den steilen Hang des Vòmero hinaufschaut, den langen, teils gewundenen Stufen der Aufstiege folgend, lassen die Kamera des Ifönchens versagen, so daß kein Bild die Tiefe erfaßt, die diese Stadt bestimmt: die blaue, strahlende Helligkeit des Meeres, die geweißte Pracht der Palazzi, die Schatten der Bassi, die Enge des täglichen Lebens, aus dem nur die Straße heraushilft, auf die hier wie drüben in den spanischen und griechischen Vierteln und denen der Mercato-Gassen manch alte Frau hinausschaut, in der wie einer Pferdebox hälftigen Tür, die obere Hälfte ins Haus geklappt, auf die untere Hälfte gestützt. Hier nehmen die alten Leute am Leben noch Teil, so immerhin, sind nicht weggesperrt, ob in Heime, ob in „Residenzen“, und die alten Herren versammeln sich wie seit je auf der Piazza.

Aber in Chiaia war ich nachmittags erst. Ich hole vor, wo ich nachholen sollte; mein Vorholn ist Teil des napolitanischen Rhythmus'. Alles verändert sich, wogt sich um, und doch bleibt etwas immer gleich.

Speccanapoli verbindet den griechischen Teil Neapels mit dem spanischen, durchschnitten von der via Toledo, einer der Einkaufs- und Flanierstraßen, die vom Berg gerade aufs Meer führt, aber von der Piazza del Plebiscito gestoppt wird und von den Bauten um den Palazzo Reale und vom ihm selbst, dem der Plebiscito sich gegenüberbreitet, wie bei uns oft daheim das weltliche Rathaus gegenüber der geistlichen Kirche. Man zeigt sich gegenseitig die Macht. In der Westwand des Königspalastes stehen als Skulpturen die Könige und Herrscher der napolitanischen Jahrhunderte, ein jeder pompös. Man muß ein bißchen lächeln, wenn man sie ansieht: So viel Ofanità! - napuletano für „Gefallsucht“. Vanitas, um es barock zu sagen. Daß Neapel nicht museal ist wie Rom, läßt uns auf Schritt und Tritt dem Tod begegnen und um so mehr, ganz wie die Kontraste, die das Licht die architektonische Enge gegen die architektonische Weite wirft, dem Leben. Man lernt hier, spürt hier, gegenwärtig zu sein. Ich kenne in Europa keine andere Stadt, die einen so sehr auf die Moderne verpflichtet, eben, weil sie sich behaupten muß, auf nichts einen letztlichen Zugriff hat - die Frankfurter hätten „verdinglichenden“ gesagt. Die Abwesenheit des Musealen, daß alles bewohnt ist und wiederbewohnt werden wird, stellt hier nichts still. Häuser gebären sich wie Menschen, und in derselben Schnelligkeit, die in der Schweiz der Geldwechsel hat, wechseln hier die Waren: Alles ist ein Tauschen, Wiedertauschen, Weitertauschen; ob man von „Handel“ sprechen kann – ich bin mir dessen nicht sicher. Es i s t Handel, ja, aber auch etwas anderes noch, als wäre das Bewußtsein, daß Kapital gefrorene Arbeit ist, hier in den Menschen permanent ein Wissen, das diese Arbeit jedesmal verflüssigt, wenn ein Gegenstand den Eigentümer wechselt: bazarisch ist wirklich das Wort. Übers unsichre Ich sprach ich schon gestern.

Spaccanapoli also verbindet die griechischen Viertel, deren Anlage sich, auch vermittels römischer Zutaten, komplett erhalten hat, die Decumani und rechtwinklig drauf die Cardines, das Straßenskelett, mit dem spanischen, das sich den Hang des Vòmero hinaufnetzt; bei und für San Domenico maggiore, mittendrin, wuchtig und schmucklos aus dem 13. Jahrhundert, hat Monteverdi komponiert, hier an der Piazza. Heute wird hier Kunstgewerbe, für Touristen, die die San Biagio dei Librai durchströmen, feilgehalten, Nippes, zu dem auch die Krippenbauerei zugleich verkommen wie schickgeworden ist – aber nie kann man sagen, was nicht doch noch wirklich lebt, Nepp und Verehrung sind verschränkt, der Geschäftspfiff und der Glaube, ja die Spiritualität.  Hier auch, nur wenige Schritte weiter, ein Conservatorio. Ich blieb unmittelbar stehen: Was hörte ich da? Es durchdrangen sich weltliche Lieder von draußen, der Pop aus den Geschäften mit den Etüden, die aus dem Kreuzgang hervorklangen: eine Sonate für Klavier, deutliche lisztsche Spätromantik auf der Kippe in die Moderne, dazu - ich war hineingegangen, man ließ mich – das rhythmische Training eines Schlagzeugers, dem Basso continuo der populären, der Rock- und der Jazzmusik; dazu eine Orgel, der ich folgte, weil der Musiksaal offenstand. Scharf die Sonne herunter.

Minutenlang stand ich und lauschte. Hätte Stunden so stehenbleiben können. Hier jetzt hatte ich die Musik für mein Stück, nach der ich doch schon in Berlin gesucht hatte, gelehrt gesucht, anstatt mich drauf zu verlassen, daß Neapel selbst sie mir gäbe. Hier war nun alles beisammen: die Collage, von der ich gestern schrieb, das In- und Aufeinandergetürmte, auseinander wogende, sich gegenseitig Behauptende, alles war im Klang: draußen, drinnen, außen, innen, man selbst, die anderen, Lachen von der Via, Flüstern im Kreuzgang, Konzentration der Etüden, ein plötzlich losbrechendes Stimmgemisch, das sowohl Streit sein konnte wie leidenschaftlich Erklärung, oder beides; die ganze Welt in einen Teppich aus Klängen geknüpft.  Ich hatte mir gedacht, man müsse von „hinten herum“ auf den Pizzofalcone kommen, den vorgeschobenen Felsberg über dem versunkenen Santa Lucia am Hafen, und in der Tat, indem ich aber nicht die Toledo hinabging, sondern den spanischen Vierteln vertraute, in die Gassen hinauf, dann nach Süden, stand ich plötzlich vor einem mächtigen Tor, in dessen Seite ein öffentlicher Fahrstuhl eingelassen war, der auch in Funktion war. Man tritt aus dem buntesten Treiben in kleine, nüchterne, von vier Bildschirmen, auf die der Portier starrt, der zugleich den Hebe- und Senkmechanismus bedient, bewachte, lieblose, eine gleichsam blechene Funktionalität; um „metallen“ genannt werden zu können, ist alles viel zu provisorisch.

In die Lifts passen fünf Menschen; kommt ein Kinderwagen dazu, dann nur vier.

Wir waren fünf und stiegen oben aus.

Pizzofalcone.

Wie ein eigenes Örtchen über dem Ort, ähnlich und doch völlig anders; fast dörflich, aber Palazzi, bewohnte, kehren ihre gewaltigen Pforten, auch sehr schöne aus geblanktem Holz, zu den belebten Straßen und den seitlichen durchbruchartigen Gassen; was bewohnbar sein könnte, wird auch bewohnt, jede Vertiefung, jedes Souterrain und alles, was anderswo Museum wäre. Man kann von Nestern sprechen, Schwalbennestern, die sich nisten, wo immer ein Vorsprung Adhäsion erlaubt.

Ich wollte zum Palazzo Serra di Cassano, schritt erst ein Stückchen die Monte di Dio hinauf, orientierte mich im Ifönchen, nahm eine der Durchbruchgassen auf die via Egiziaca a Pizzofalcone zu, denn vergaß die geschlossene Pforte, schritt also dran vorbei. Es gibt kein Erinnerungsschild, nicht hier, nicht auf der Monte di Dio. Nicht einmal diesem bißchen Musealität wird entgegengekommen.

So gelangte ich an die leider abgesperrte, hinter dem Zaun brache Spitze des Felsens und konnte also nicht hinunterschauen auf Santa Lucia, nicht, wie ich's mir gewünscht hatte. Das sich hier direkt aus dem Fels erhebende Archivo dello Stato halb zerfallen, vergessen, außer der Zeit, was besonders deutlich wurde, als ein einsamer Mopedfahrer hineinfuhr. Über dem Zaun der ferne, immer sehr nahe Vulkan. Ich konnte auch Hafen erspicken, ging die Rundgasse westlich weiter; und da gab es einen großen Blick über die Riviera di Chiaia bis nach Posillipo. Aber ich wollte dem jungen Fürsten meinen Besuch abstatten, kehrte um, und in der Monte di Dio fand ich den Eingang dann auch, nach der Erinnerung an eine Fotografie, fragte den Portier, einen jungen Mann, der lässig auf dem Plastik seines Stuhles wippte. Jaja, ich sei richtig. Selbstverständlich dürfe ich hinein - eine Selbstverständlichkeit, die mir nach meiner Erfahrung mit Donn'Anna so selbstverständlich gar nicht mehr war.

Belebt. Zwei Frauen schleppten weiße, mit Gemüse vollgestopfte Tüten. Ein Herr kam herunter, die feine Ledermappe unterm Arm. Ich stieg die erste, sehr breite steinerne Treppe im marmornen Bogen hinauf und stand vor dem Holzeingang der Fürsten Serra, ihm gegenüber, als stilisierter Jesusamkreuz, der junge principe Gennaro, der die Revolution mitgeführt hat und in der Sala capitolare, an der Piazza del Mercato - in meiner unmittelbaren Nachbarschaft - hingerichtet worden ist. Als man ihn abholte am 20. August 1799, ließ sein Vater die große Pforte auf die via Egiziaca schließen und verfügte, sie solle niemals wieder geöffnet werden.

Sie ist geschlossen. Das beeindruckte mich beinahe mehr als die auf und über der Marmortreppe angebrachten Installationen, die dort aber lebendig sind: das riesige Revolutionsbuch auf halbem Plafond, aus kupferfarbener, schwerer Bronze, wie ein meteorites Artefakt Yannis Kounellis'. Und umgeben von Leben, von Rufen aus Fenstern, von Mopedröhren, das überall hineindringt, und von Düften nach Küche, Blumen, stehendem Wasser, Katzen.

Fast ein bißchen benommen ging ich.

8.20 Uhr:

Weitere Bilder kommen - vielleicht - später, ich muß mich fertigmachen. Denn heute, der Titel dieses Arbeitsjournales sagt es, geht es in die Tiefe hinab. Bis zur Piazza Cavour kann ich die Metro nehmen, kann aber auch querrauf durch die Stadt zu Fuß gehen, bis ins obere Viertel Sanità, in das mich ja auch Dieter Richter empfehlend geschickt hat. Der Gang dorthin soll, erzählt mir das Navigationssystem meines Handys, rund vierzig Minuten dauern. Ich ziehe ihn der Metro vor, weil sich das Stadtbild, geht man manches sehr oft oder auch nur einiges halb davon, im Geist zusammenfügt, und weil die Anlage der Metro am wild von unter- und überirdischen Baustellen umbauten Bahnhof Garibaldi verwirrend für sich selbst ist. Außerdem kann meine deutsche Telekom jetzt mal zeigen, was ihr Travel & Surf so wert ist: Mein Weg zum Cimitero ist im Ifönchen gespeichert; ich verfolg mich, wenn's denn sein muß, per GPS. Um 10.30 Uhr muß ich da sein: ein geführter „Sentiero“.

Wenn ich zurückkomm, erzähle ich aber von Pan zuerst. Nun lassen Sie mich losziehn. Eine Kopfbedeckung brauch ich, ein Tuch, zu binden, dürfte reichen.

Mittags:

Abermals >>>> eine Zwischenbemerkung im Kommentar.

14.10 Uhr:

[Fortsetzung der Erzählung zu gestern.]

Nach dem, was ich heute vormittag sah, fällt es mir ein wenig schwer, einen glatten Anschluß an gestern zu finden, aber ich möchte nicht allzusehr durcheinandergeraten – möchte, daß Sie nicht durcheinandergeraten, die Sie meine Eindrücke lesend mitverfolgen, „durcheinandrig“ ist's schon genug, wird aber vielleicht nicht nur als Grundlage für mein Hörstück dienen, sondern vielleicht auch für ein Buch. Dafür, aber, käm ich abermals her und schriebe es vor Ort; in Der Dschungel wär es dann still. Es sei denn, ich schriebe es für Die Dschungel; rein zeitlich funktioniert das nicht, mein Literarisches Weblog auf stets neustem Stand zu halten und gleichzeitig, wenn ich unterwegs bin, aus diesem Unterwegs eine „rein“ fiktive Erzählung zu formen; nicht einmal zur Rythmisierung meiner Prosa bleibt mir die Zeit.

Sehn Sie, nun bin ich, derart causierend, weit genug von den Toten weg, um dem Lebendigen das Wort abermals zu reden.

Denn Napoli ist auch eine Stadt der Kunst; ihr ist nicht nur Gesang immanent. Sie ist mehr eine Stadt der Kunst als Rom, das eine Stadt als Museum ist – für den Besucher, wohlgemerkt; für die Bewohner ist Rom in allererster Linie Moloch, und nicht wenige fliehen. Auch >>>> Freund Schulze floh; vielleicht erzählt er uns davon, vielleicht sogar hierunter.

Neapels Museen, ich seh mal vom Archäologischen ab, sind von Leben durchdrungen, oft auch von seinem Provisorischen; nicht so sehr das schönste, das ich überhaupt kenne: das >>>> MADRE, von dem ich hier schon öfter schrieb, sondern ganz besonders das >>>> PAN: Palazzo delle Arti Napoli. Ein, sagen wir, Irrtum führte mich hin, der auf einer vom Netz verschuldeten Fehlinformation beruhte. In Santa Lucia nämlich sah ich dieses Plakat, das mich sofort in Beschlag nahm:  Es war, wie Sie sehen, keine Adresse angegeben, und Nai arte sagte mir nichts. Ähnlich hat Benjamin geklagt, die Kirchen versteckten sich vor den Besuchern; die gingen einfach dran vorbei. Was nicht ganz stimmt oder nur stimmt, ist man der Protz von Rom gewöhnt. Jedenfalls recherchierte ich abends im Netz und fand zum einen, daß sich die Ausstellung mit Gewalt gegen Frauen beschäftige, sowie, daß die auf dem Plakat angekündigte Finissage eben im PAN stattfinden werde. Pan lockt mich immer, also fuhr ich gestern dort hin, sicherheitshalber und sowieso; einen napoletanischer Gegenwartskunst gewidmeten Palast will man sehen – wobei „Palazzo“ auch einfach ein italienisches Wohnhaus meinen kann, sofern es denn einigen Alters ist.

Die übliche Verwirrung beim Suchen nach der Busstation, 151, die vergeß ich nun nicht mehr. Meinem Instinkt vertrauend, der aber auch da schon hätte besser sein, mich nämlich gleich an die Hafentrasse unterhalb der Piazza Mercato führen können, vermied ich die Stazione Garibaldi, wie gesagt: der Baustellen wegen, fand auch die Busstation, nur daß die 151 dort nicht angeschlagen war. Ja, Sie haben recht: Ich hätte mir vielleicht auch die Anschläge auf der Rückseite des Fahrplanhalters ansehen sollen. Das tat ich aber nicht, sondern machte mich nun doch zur Garibaldi auf, wo er grad an der Ampel stand, dieser Bus. Ich zum Fahrer geprescht, durchs Seitenfenster nach der Haltestelle gefragt, ich Trottel, anstelle zu fragen, ob er mir nicht einfach gleich hier öffnen könne. In Napoli geht so etwas. Er war so freundlich, nicht über meinen Kopf hinwegzuentscheiden und wies nach schräg gegenüber, wohin ich dann also sprintete, mitten durch die drei oder vier Verkehrslawinen. In Neapel gilt: Augen zu und durch. Es sind gute Autofahrer, ja hupten nicht einmal, was sie sonst dauernd und mit Lust tun. Man geht vielleicht auf Berührung, aber kommt immer heile an. Nur daß der Busfahrer von gezeigten Richtungen eine andere Meinung hat als ich, eine Spezialität, übrigens, des Südens, wo es vorkommen kann, daß einem jemand auf die Frage, wo denn dies und jenes sei, mit beiden Armen die Richtung zeigt, aber entgegengesetzte. Alles, will das heißen, was du anpeilst, führt weg von deinem Weg; will sagen: wer dir den richtigen Weg weist, tätigt eine metaphysische Aussage. An sich ist das grandios, nur daß man so den Bus nicht bekommt.

Der in eine andere Richtung als die gewiesene fuhr. Weil ich sehr schnell gespurtet war, stand ich nun in jedem Fall zu weit weg. Und doch eine Lehre. Denn wohin fuhr er? Dorthin, wo ich verabsäumt hatte, mir die Rückseite des Fahrplanhalters anzuschauen.

Ergeben begab ich mich wieder dort hin; des Bus freilich war weg. Aber zehn Minuten später kam der nächste. Die schnellste Verbindung zur Riviera di Chiaia übrigens; der ich bis dato gefolgt war, auch, >>>> als ich auf den Posillipo fuhr, dauert, inkl. Umsteigen, doppelt so lange.

Drüben, an der Riviera, herrscht derzeit ebenfalls Umbauchaos, zum einen sowieso, zum andren wegen des America's Cup; fast der gesamte Lungomare wird in zwei schmalen Spuren befahren. Aber das wußte ich bereits, stieg gut aus, spazierte Richtung Berg an der Villa Comunale vorbei, „Villa“ heißt „Park“, zumindest „Grünanlage“, und dann in ein Gäßchen Richtung via dei Mille.

Die Gassen sind nicht viel breiter als auf Neapels Ostseite, aber gewienert, alles glänzt von Wohlstand, weniger, viel weniger Orient ist hier. Wenn „Neapolis“ „Neustadt!“ bedeutet, ist dieses hier die Neuneustadt. Teure, golden mattierte Fensterrahmen. Hochelegante Frauen flanieren, auch solche über Fünfzig, die um ihren Sex sehr wissen, schlank, schwindlig hohe, und dünne, Abssätze der Pumps, schmale Beine, die diesen Frauen bis zu ihren Brüsten reichen, und damit stolzieren sie auf eine Weise, daß man begreift, daß in dem ungelenken Wort ein großer Stolz verborgen ist. Jede Erscheinung gepflegt, vielleicht auch wellnessgepflegt, mondän durchaus, aber ohne aufzutragen.

Hier abermals, sah ich den Berg hinauf, durchsah die kantenschmalen Hausgebirge, hinter jedem ein weiteres, das ihm über die Schultern schaut, dazwischen wahre Schluchten, - abermals also versagt die Kamera vor den Kontrasten, wie wenn die sich wehrten, auch sie, musealisiert zu werden, und sei's nur in einem Album von der Reise; aber angeschaut werden, das wollen sie. Man kann gar nicht weggucken. Jedes Aufschaun eine Sensation.

Deutlich aber auch hier: daß das Müllproblem der Stadt in den Beaux Quartiers sehr viel spürbarer ist. Momentlang dachte ich: wenn's niemand sonst tut, macht es der arme Mensch allein; die Bürger warten lieber, daß sich der „untere“ Stand erbarmt -. Ja, ich kann mich irren.

Pans Palazzo halb leer, halb gefüllt, lieblos der Aufgang, eine Disney-Retrospektive im ersten Geschoß, darüber aber, fassungslos gut, sind mit dem >>>> Premio Maretti ausgezeichnete Arbeiten, vor allem die Installationen hinreißend präsentiert, zumal man ganz alleine ist. Nicht einmal Museumswächter sind zugegen, man läßt dich und die Kunst völlig allein. Du durchschreitest einen Raum voller Luftballons, teils hat sie der Luftzug in andere Räume getrieben. Besonders beeindruckend, mich, der „tragbare Insektenfriedhof“ von Alice Schivardi: zweieinhalb mal zweieinhalb Meter wadenhoch ausgestanzter Rasen, darauf mit Erde ein Kasten gefüllt, den tote Insektenkörper bedecken, teils sind es nur die hohlen Schalen; daneben, auf dem Rasen, kleine Särge ohne Deckel:  Beeindruckend gleichfalls Loredana Longos „Freedom“ aus jetzigem Jahr, eine Installation aus Büchern mit von Highliners hervorgehobenen Stellen, die sich, seit früher Zeit bis heute, mit der Libertà befassen; dazu läuft ein Leseton, wie ich ihn vor Jahren habe John Cage sprechen hören, Frankfurt am Main, Theater am Turm, das es damals noch gab.  Ich blieb eine Stunde, ganz für mich allein. *******Zuvor hatte unten am Empfang die Signora, nach einigem Rätseln mit ihrem Kollegen, herausbekommen, wo, da eben nicht hier, Bruias Finissage stattfinden werde, nämlich „a Chiatamonte“, sagte sie und meine die via Chiatamonte zu Füßen des Pizzofalcone in Santa Lucia – ebendort, naheliegenderweise, wo ich das Plakat gesehen hatte, nur daß es keinen Hinweis auf einen Veranstaltungsort gab, keinen Eingang, kein Galerieschild. Nun immerhin habe ich die Hausnummer und werde heute abend dort sein.

Über sechstausend Quadratmeter Ausstellungfläche verfügt der PAN, enorm viel, noch, ist ungenutzt.

Jetzt hatte ich Lust, über den Vòmero zu steigen, hoch hinauf durch die Gassen. Und tat's. Halb im Rücken das Meer. Höher, immer höher. Wirklich langte ich am Corso Emanuele an, den ich schon lange kenne und früher oft spaziert bin. Einmal nahm ich, für eine Station, die Funicolare centrale, die Zahnradbahn in und aus dem Berg, Petraio, aber nur, um Töne aufzunehmen; ein Geiger tat mir den Gefallen und spielte im Waggon. Beim Aufstieg immer wieder Frauen, die müde aus den Fenstern schauen, teils der niedrigen der Bassi, teils hoch von oben herab aus den hohen Mietshäusern über den Schluchen und Fluchten der wie endlosen Treppen: Abgänge, Aufgänge, teils gewunden, teils wie eine Sciacca:  Dazwischen wild eine Wiese voll eines gelben rapsigen Blühens. Ein leeres Bauland, noch immer:  Und in der Ferne dahinter das Meer. Davor.

Als ich eine Discesa absteige, fragt hinter mir ein mittelaltes Touristenpaar eine Frau, auch sie auf ihren Fenstersims gestützt, nach dem Weg. „Wie?! Zur Toledo? Zu Fuß?“ Mir ist, wie wenn sie sich bekreuzigt. Weshalb es, das Paar, denn nicht die Funicolare nehme, die führe direkt hin... Nein, die beiden wollen gehen, wie auch ich. Also gibt die Frau schon nach, aber empfiehlt „sempre diritto“, immer geradeaus, was schreiend komisch ist, wenn jeder Abgang sich windet und abermals windet.

Zwischendurch, über die Schluchten, stets neu der Blick auf das Golfblau, Capri, mal Posillip, je nach Windung auch schon Hafen, Stazione marittima, nicht Beverello, der Osten mit dem Vulkan. Auch hier, in Napule, wie in Positano, geht man nicht, sondern k l e t t e r t spazieren.

Da tut sich das spanische Viertel auf, ich bin fast daheim. Man möge darauf achten, erneut in den von Wäscheleinen und daran hängenden Hemden, Hosen, Handtüchern überspannten Gassen, daß der Müll um pünktlich 20.30 Uhr abgeholt werde. Allüberall Hinweise auf Sauberkeit, bitte das Ambiente ehren, teils handgeschrieben, teils grob auf DIN A3 gedruckt.

Ich steh auf der Via Toledo.

Nun noch einmal zur Piazza San Domenico, wo Monterverdi komponierte. Schräg und nach Instinkt hindurch und heim. Den Abend nutze ich für mein kleines Mahl auf „meiner“ kleinen Terrasse.  Danach, auf dem Zimmer, wird geschrieben, werden die Fotografien und die aufgenommenen Töne archiviert. *******PURGATORIO I (Anfang)

Zu den Toten gehen.

Neapolitaner haben ein eigenes Verhältnis zum Tod. Zum Beispiel kann es vorkommen, daß sie ihn um Hilfe anrufen. Sie sind mit ihm übers Wasser verbunden, das oben fließt und unten. Die Häuser hatten tiefe Brunnen, bisweilen vierzig Meter zum Grund hinab, und es gab ihre Besorger, die man aus der Tiefe heraufsteigen sah. Unter der Erde befinden sich Friedhöfe, das Katakombensystem reicht über achtzehn Kilometer hin und schützte auch Leben: im Krieg war es als Bunker genutzt.

Ich breche also auf, es ist jetzt, als Erzählzeit, 9 Uhr am Samstagmorgen. Auf der schon sonnenbeleuchteten Via Duomo fegt ein Ladenbesitzer den dünnen Stamm eines Bäumchens sauber, fegt und fegt, das mit anderen in Reihe sein Geschäftchen schmückt. Und auf der via Vergine, bereits Rione Stella, trägt ein Mann einen Hut voll toten Seegetiers: Seesterne, Muscheln, sogar Garnelen. Dies Sterben begleitet, mit gutem Leben, meinen Weg wie der Zahnschmerz; ich denke, er sei Teil des Lebens, und akzeptiere ihn, trage ihn mit, er stört mich gar nicht weiter. In einen Palazzo, bereits Sanità, trete ich ein, tret' auf den Hof, der wie der Bau verfallen; aber schmückend geschmückt sind noch immer die Kuppeln hinter den Bögen der hohen, doch leeren Geschosse. Gleichwohl sind einige Wohnungen wirklich bewohnt. Im Hof parken Wagen. In der Portière sitzt der Portier, liest die Zeitung. Von der Straße röhren die Mopeds herein und die Dreiradkarren und die Autos und Laster. Auch hier ist alles Markt. Ich höre Federschlagen, sehe zur Seite. Auf dem Boden verdreht sich eine Taube und stirbt, den Kopf halb unterm verrenkten Flügel. Der Portier liest die Zeitung. Ich seh dem Sterben zu. Dieses, sich windend, schaut zu mir auf. Die letzten Blicke, bevor die Augen sich schließen. ******* albannikolaiherbst - Samstag, 13. April 2013, 15:59- Rubrik: Reisen

7.33 Uhr:

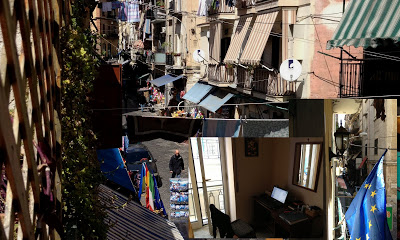

[Alloggio del Conte, Rione Mercato (Quart. Pendino).] Allmorgendlich, hier, mit Ausnahme des Sonntags vielleicht, bauen sie ihre Kartons auf und Kisten und waschen den Boden der Gasse mit scharfem Wasserstrahl. Allmorgendlich, hier, mit Ausnahme des Sonntags vielleicht, tropft es seitlich aus den schiefstehenden Lieferwagen, in denen das Eis schmilzt, das die Ware kühlt, bevor sie auf die Auslagen kommt. Allmorgendlich, hier, mit Ausnahme des Sonntags vielleicht, nimmt man in stets derselben Bar den Caffè, mischen sich Händler und Mülleute, Boten und wenige, die auf dem Weg zu anderer Arbeit. Und immer ist irgendjemand schon vorher dagewesen, um den Heiligen, die vieler Gassen Ecken stummes Segnen erteilen oder auch nur ein Mitleid erweisen, das alleine aus den Augen, milde, strahlt, frische Blumen zu bringen, auch vielleicht um zu alba den Strom auszuschalten, der unterdessen sie nicht selten aus nackten Glühbirnen bestrahlen läßt; mitunter sind sie gefärbt. Allmorgendlich, hier, mit Ausnahme des Sonntags vielleicht, geht es um fünf Uhr mit den kleinen wendigen Müllautos los, denen im Gefolge, wie Möven fischenden Kuttern, je zwei drei Fegende; und in der Tat stellen sich jeden Morgen um diese Zeit Möven e i n und konkurrieren dem Lärm, der prinzipiell nicht nur bei ihnen, sondern auch denen, denen sie folgen, ein Ausdruck von Präsenz ist, von Selbstgegenwart, auch von Selbstermächtigung: Ich.Bin.Da. Das ist wohl nicht leicht zu sagen, wenn man arm ist und die bescheidene Scholle, die uns indessen ernährt, neu und neu verteidigen muß.  Ich war also schon draußen für meinen ersten Caffè, machte zum zweiten Mal den „Fehler“, mir einen Latte macchiato zu bestellen, und abermals traf mich ein Blick wie von mit einer Spur von Verachtung durchsetztem Mitleid. Man trinkt den Caffè wie Caffè: als, wie wir sagen, Espresso also, mit oder ohne Zucker, aber erlaubt sich die Weichlichkeit nicht der Milch. Er ist s e h r schwarz im Pendino, s e h r stark, fließt wie Erdöl, zumal dem, der ihn süßt. Und heiß ist er, du verbrühst dir die Lippen: erster Kuß jedes Tages, das reimt sich, der beißt. Und ich begriff, daß die dieser Stadt einzig angemessene Kunstform die Collage ist; genau deshalb spüre ich nicht nur den Impuls, meine Fotografien zu collagieren, was ich, wie Sie sehen können, oft auch tu', sondern fast einen Zwang: weil alles, das aus einem Blick etwas Spezielles herausnimmt, sei es ein Gebäude, sei es ein Mensch, sei es eine Wand, dieses Spezielle verfälscht, zumindest ihm und dem, was es umgibt und woraus es gelöst wird, nicht gerecht wird. So ist hier gebaut, so wird hier gelebt; deshalb ist zwar der Posillipo, von dem ich gestern erzählte, ein Teil von Neapel, aber ohne Neapel wäre er nicht, wär nicht das, was er ist, sondern Liegenschaft auf, sagen wir, Sorrent: abgeschieden und ohne lebendige Bedeutung – so, wie mir gestern am Telefon der Profi erzählte, als ich vom America's Cup, der hier stattfinde, berichtete: er winkte gleichsam müde ab: Veranstaltung für Leute, die zeigen wollen, wie reich sie sind und daß sie sich Hightech-Yachten leisten können, deren Spezialisierung es ihnen nicht einmal erlaubte, von Hamburg nach Helgoland zu segeln. Sie brächen in der Dünung durch, seien rein fürs schöne Wetter gemacht, wenn das Wasser glatt wie stehender Honig; „auch ein Formel-1-Rennwagen schaffte nicht den Weg vom Kanzleramt auf den Prenzlauer Berg; so ist es dort mit den Booten“.  Ebenso ist es mit dem Palazzo Donn'Anna. Auch die Reichen, die vielleicht besonders, leben in Ghettos. Ich erinnere mich dreier Nächte im Berliner Kempinsky, die ich statt eines Honorars bekam; neben mir wohnte Gerard Depardieu – das ist dieser steuerflüchtige Putin-Freund, ich weiß nicht, ob Sie den Namen noch kennen. Jedenfalls wohnte er neben mir, eingeschlossen quasi. Die Zimmer waren, gemessen an den für sie verlangten Kosten, elend, seelenlos, das Mobiliar ohne Stil, aber: Es war halt so teuer, daß man unter sich blieb. Quasi so etwas ist das Gegenteil der napoletanischen Seele. Die jeweils Herrschenden hier hielten es dennoch selbstverständlich genau so. Wenn man die Trutzburgen ansieht, die sie der Stadt zur Verteidigung schufen, sieht man zugleich, daß sie sich auch gegen die Stadt verteidigen mußten. Je öfter ich herkomme, um so stärker bin ich an Polen erinnert, ein Land, das ebenfalls ständig fremdbeherrscht, von Fremden gewaltsam besetzt und brutal unterdrückt wurde, dessen Freiheitswille zugleich immer unbeugsam blieb, ja sprichwörtlich ist und das ebenfalls eine Neigung hat, den (klein)kriminellen Akt zu einem Akt des Widerstands zu machen.

Andererseits ist man doch konservativ, hier, in Neapel; die liberalen Ideen des 18. Jahrhunderts, übrigens auch in Frankreich anfangs allein von Intellektuellen entwickelt, getragen und verbreitet, wurden hier, anders als dort, quasi dekretiert von den führenden Ständen, dem - sofern sich davon schon sprechen läßt - „gehobenen“ Bürgertum und einiger Aristokratie. Es gab eine frühe Repubik, 1798, die Parthenopäische, wenige Monate lang; dann kamen die >>>> Sanfedisten, dann kam ein ungeheures Blutbad, angerichtet von eben diesem freiheitsliebenden Volk. Unweit von hier, wo ich jetzt schreibe, wurden Menschen geschlachtet und geröstet, das Fleisch auf den Garküchenstraße gegessen. So jedenfalls Berichte. Der Sanfedismo war katholischen Ursprungs, von der Kirche, quasi, subversiv geführt, die bis heute auf nicht ganz andre Weise leitet. „Hier wurde“, schreibt Walter Benjamin 1924, und er meint Neapel, „Alfons von Liguori geboren, der Heilige, der die Praxis der Katholischen Kirche geschmeidig gemacht hat, sachverständig dem Handwerk der Gauner und Huren zu folgen, um in der Beichte, deren dreibändiges Kompendium er schrieb, es mit gespannteren oder läßlicheren Kirchenstrafen zu kontrollieren. Sie allein, nicht die Polizei, ist der Selbstverwaltung des Verbrechertum, der Kamorra, gewachsen.“ Nicht „ist“, sondern „wäre“ muß das heißen, wenn es denn eine „Kirche der Befreiung“ gäbe in Italien, vielleicht aber auch so nur, wie der tapfere Don Antonio Loffredo, der“, schrieb mir >>>> Dieter Richter, „Priester von Santa Maria della Sanità, der eine Jugend-Kooperative "La Paranza" (siehe >>>> Website) ins Leben gerufen hat, die dort allerlei auf die Beine stellt, um aus Gomorrha zwar nicht Il paradiso, aber eben wieder La Sanità zu machen.“ Den Heiligen, vielleicht, würde geglaubt. Heilige, aber, weltliche Heilige, sind andere auch, den Jugendlichen nämlich; es sind die Stars des Pops, den sich „il sistema“ zur Zeit, noch einmal Benjamins böses Wort, „geschmeidig“ macht: >>>> Neomelodici.

Dem gegenüber die Freundlichkeit, Herzlichkeit, ja Unbefangenheit, mit der man aufgenommen wird – wie gestern abend ich zur Cena, quasi, wo es immer wieder hieß „una familia“, zu der nun auch dieser Fremde gehörte, der ich trotz allem hier doch bin. Den Anlaß für die Einladung bekam ich überhaupt erst gegen Ende des Abends heraus: Micheles kleiner Neffe wurde acht. Da saß ich dann mit der Tante, der Großtante, dem Onkel, der Padrona des Hauses und dem Padrone beisammen, und wir speisten vorzüglich Pasta alla vongole mit zudem gereichten Garnelen, danach Doraden, dann erst kam der Geburtstagskuchen. Eine Diskussion entspann sich, leidenschaftlich, manchmal dachte ich, der Nordeuropäer, gleich kippt das in Streit, aber es fing sich sehr bald wieder, man gehört zueinander, trotz der politischen Differenzen insbesondere zwischen der jüngeren Tante und dem älteren Mann, der von der Arbeitslosigkeit sprach, der horrenden, darauf beharrend, daß die Republik Italien doch in der Verfassung schon auf Arbeit gegründet sei, a l l e r; was solle man tun, wenn's keine gebe? Die Wogen schlugen hoch, als Mussolini – ausgerechnet! aber ich habe das immer wieder gerade im Süden erlebt – ins Gespräch geworfen wurde. Anlaß war aber etwas ganz anderes gewesen. Hier fahren auf einem hochfrisierten kleinen Motorrad auch schon Kinder herum, sieben-, achtjährige, und sie fegen wirklich wie röhrende Blitze durch die Passanten, alles andere als ungefährlich. Gestern wurden sie von zwei aber eher müden Carabinieri verfolgt, deren blauweißer Polizeiwagen in den engen Gassen indes gar keine Chance hat; wahrscheinlich waren sie deshalb so müde. Die Kinder röhrten und jagten und pesten nur so um die Ecken und mitten in die Pulks von Menschen hinein, jubelnd dabei, wenn diese Menschen erschrocken auseinanderpesten. So ging das einige Zeit immer im Rund.

Die Damen nun des Abends fanden das unmöglich, verantwortungslos; es sei gegen das Gesetz. Michele verteidigte die Kinder und ihre Eltern: es sei rein deren Sache, ob man die Kinder fahren lasse. Er solle sich nicht einmischen, der Staat, der ja nicht einmal, und nun ging das politische Gespräch los, für die Arbeit sorge, die er versprochen. Er hat auch die Bereinigung des Müllproblems versprochen, aber ist durchwirkt vom „System“ wie das einfache Volk von der Kirche, und in den oberen Etagen geben Kirche und das System sich die Hand. Das zum Beispiel hätte nun ich sagen können, als Michele sich, um weitere Argumente bemüht, an mich wandte: „Was sagst denn du, Nicolà, dazu?“ Er ist von „Nikolai“ unterdessen zu „Nicolà“ übergegangen; die Damen hingegen bevorzugen „Alban“, Albanos, des Sängers, wegen, den sie verehren: Der habe solch eine Stimme! - Aber wie Sie's nun auch drehen mögen, ob als Pfiffigkeit, ob als Schwäche -: es tue mir leid, doch um solch komplizierten Zusammenhang mitzudiskutieren, ermangl' es mir an Sprache, der italienischen also. Jedenfalls so kam ich aus meiner Klemme raus.

Der Streit ebbte aus. Wir gingen auf die Terrasse, wo andere Hotelgäste saßen, und wurden mit ihnen porös: durchdrangen uns. Der Wein wanderte weiter, nunmehr meiner. Man trinkt hier nur sehr wenig, auch zum Essen, die Gläser, kleine Wassergläser, werden kaum drittels gefüllt. Auch das kenne ich aus dem Süden sehr gut: wie Betrunkenheit vermieden wird.

Die Napoli wirklich angemessene Kunstform ist die Collage. Ich kann das mit Fotografien zeigen, wahrscheinlich auch mit Text, muß aber einen Ansatz finden, dies hörbar zu machen in meinem Radiostück. Und wieder habe ich das Aufnahmegerät, während ich dies schreibe, mitlaufen lassen, hinaus auf die Gasse gerichtet. Es wird viel auszuwerten sein in Berlin.

Die Dusche jetzt, mich umziehn, dann über Spaccanapoli zur Via Toledo, diese hinunter über die Piazza del Plebiscito auf den Pizzofalcone, um den Palazzo Serra di Cassano zu besuchen, dessen große Pforte der Vater Gennaro Serra di Cassanos hat für immer verschließen lassen, nachdem man seinen Sohn, einen jungen Führer und Denker der Repubblica Partenopeia von 1789, zur Hinrichtung abgeholt hat, die unweit von meinem Alloggio eben dort stattgefunden hat, wo vor ihm schon Masaniello hingerichtet wurde: auf der Piazza Mercato vorm – heute hinteren, d.h. östlichen – Hafen, wo sich seeseits die grauen Lagerhallen hinziehn.

Als ich morgens von meinem Caffè`in der Bar heimkomme, tiptoe'nd auf mein Zimmerchen will, steht im türkisen Schlafanzug Michele vor mir und hat seinerseits einen Caffè für mich bereitet. Und eben, noch so ein Zeichen dieser Porosität meines Privaten mit dem seinen, und weil ich auf der Terrasse sitze und arbeite, die eben ein öffentlicher Raum ist, bringt er den zweiten Caffè, sieht den Bildschirm meines Laptops, ruft etwas im Dialekt, ist weg, kommt wieder – und wischt den Bildschirm sauber. Und beide, aus einem Herzen, das so tief ist, bis in den Bauch zu reichen, fangen wir zu lachen an. Er jedenfalls, beharrt Michele, brauche Caffè, wenn er arbeite – und überträgt das ganz selbstverständlich auf mich. Wieder einmal muß ich an लक्ष्मीs Tante denken, die, als wir sie in Agra besuchten - Jahre ist das her! und ich kann es nicht vergessen -, mich einmal kurz beiseite nahm, sehr ernst ansah und dann fragte: „Wo fange ich an, wo höre ich auf?“ Wo fängt Ich an, wo hört Ich auf: radikalste Frage an die europiden Mentalitäten der Trennung.

Ich habe mir eingangs dieser Journale die Frage gestellt, was es denn sei, das ich so liebe an dieser Stadt. Dieses gehört hinzu: daß sie Trennung unterläuft. Wenn, was ich auch schon erzählte, Neapel die „erste Stadt der Dritten Welt in Europa“ sei, dann meint das für mich sehr viel weniger ihre, unfraglich, ökonomische Misere als daß sich die Subjekt-Objekt-Beziehungen hier bereits auflösen. Wenn ich mein literarisches Werk überschaue, soweit es bisher existiert, ist genau dieses einer seiner Motoren fast seit jeher – und vielleicht sogar o h n e dieses „fast“. An der Auflösung wirkt die Sonne hier nicht wenig mit: das Ich schmilzt, und in dem Blau überm Meer wird es frei von sich selbst. Man atmet sich in die Welt aus und spürt zugleich, wie sie, in dir nämlich, atmet: durch dich hindurch.

Ich stehe auf dem Posillipo, stehe auf der via Posillipo und sehe zum Vulkan hinüber, dem schlafenden. Er muß sich nur regen, und alles wird zerfallen, jede dieser prächtigen Villen ist wie wir selbst dem Tod preisgegeben. Ich sehe die Trümmer schon, aber, >>>> wie ich heute früh las: einer lebenden, lebendigen „Freilichtbühne, auf der das Alte obsolet, das Neue provisorisch wirkt und nur der alles überstrahlenden Natur des Golfes Dauer zukommt“ (Christof Thoenes). Dafür, als ein Fremder, der fremd bleiben w i r d, dennoch aber dazugehört, möchte ich die, nein... n i c h t „die“, sondern eine Poetik finden.  Weil aber heute ihr Tag ist, will ich nachher über die Venus schreiben, l'afrodite napuletana, dies, den „Begriff“, bewußt als angeschnibbeltes Wortspiel mit dem Dialekt, der manchem Napolitaner, übrigens, als eine ebenso eigene Sprache gilt wie Österreichern die ihre. Das ist aber viel zu gelehrt ausgedrückt; statt dessen, später, schreib' ich über den Flaum dunklen Haars. Es war eine nur kurze Begegnung, denn dieses ist das andere: daß mein Italienisch auch dafür in keiner Weise „genügt“, solch einen Kampf zu wagen.

[Zwischenbemerkung >>>> um 15.30 im Kommentar.]

20.55 Uhr:

[Alloggio del Conte, Camera.]

Mit ein bißchen Pech werde ich hier zum Zahnarzt müssen; mit ein bißchen Glück bleibt das dumpfe Pochen gelinde. Meine eigene Schuld; ich wußte schon in Deutschland, daß ich überfällig war. Andererseits würd es zu mir passen, die Porosität auch körperlich sich vollziehen zu lassen, durchaus eingedenk des schiefen Witzes, der in meiner Zeit in der Villa Massimo kursierte: „Was tust du, wenn du in Italien krank wirst?“ Einen Augenblick wird gestutzt, der Frager selbst gibt die Antwort: „Du rufst die Lufthansa an.“ So viel zu dem, nichts darüber hinaus.

Aber die Fotos, so schön sie sind, nerven ein wenig, weil ich sie eigentlich nur zu meiner Gedächtnisstütze aufnehme, ich bin ja kein Fotograf, und dann brauche ich doch wieder ganze halbe Stunden, um sie einzustellen. Dabei geht es mir viel weniger um äußere als um innere Bilder: Filme, die eine Erzählung bewirkt, ungefähre Bilder, weil alles, was wir sehen und wir wir es erleben, zu einem Teil auch kreative Projektion ist; Fotos hingegen schreiben uns fest.

Dennoch.

La bella Napuletana

Ich traf sie >>>> gestern mittag auf dem Posillipo nach meinem Rundgang durch den Virgiliano. Wir warteten am Ende der Viale beide auf den 140er Bus, der uns in die Stadt hinunter brächte. Ich hatte mir, weil alles nach einer ihres Begriffes werten Wartezeit wirkte, eine Pfeife angesteckt; sie hockte sich an einen Poller, kramte in der Tasche, zog ein Zigarettenpäckchen hervor und daraus eine Zigarette, steckte das Päckchen wieder weg, kramte aber weiter, nun nach dem Accendino, offenbar. Da ich Aristokrat bin, gab ich ihr Feuer. Der Blick. Der SofortWiederWegBlick. Mist, mein Italienisch. - Ich werde dann scheu, wenn meine Sprache mir nicht ist. Ich muß mit ihr spielen können. Aber dieses Haar! Und schauen Sie sich den Flaum kurz hinter und unterm rechten Ohr an! Ein Mann, den das nicht berauscht, ist keiner, der nicht davon träumt, ihn aufzupusten. Eigentlich ist das noch gar nicht sexuell, „nur“ innig – aber welch ein, Leserin, „nur“!

Neapolitanerinnen standen seit dreivierfünf Jahrhunderten im Ruf besonderer Sinnlichkeit und Schönheit. Eigentlich ist das - im Vergleich zu anderen europäischen Städten - nicht sonderlich zu merken, vielleicht nur nicht mehr, wenn man von den englischen absieht. Aber es hieß, so jedenfalls Boccaccio, manch ein Mädchen sei als keusche Lukrezia hierher gekommen, als Kleopatra aber zurückgekehrt. Seit der Antike gehe das so.

Nun ist Armut ein Widersacher der Schönheit. Politische Korrektheit erlaubt uns nicht, das zu schreiben, aber reiche Menschen – wenigstens solche aus wohlhabenden Elternhäusern - sind in aller Regel, und zwar deutlich, schöner als arme; dem ökonomischen Unrecht entspricht die Ästhetik: Sie affirmiert es. Zumindest halten begüterter Menschen ihr gutes Aussehen länger. Was man leicht begreifen kann, wenn man die Umstände vor Augen hat, die das arme Leben quält. Meine Kleopatra also war entweder von ihrem date im Virgiliano gekommen – dafür sprach ihre Jugend -, oder sie wohnte auf Posillipo – dafür sprachen ihre Haltung, ihre Kleidung, ihre Gestik und nicht zuletzt die selbstbewußte Arroganz ihres Blicks. Ein armer Mann, der hier herumlungerte, versuchte, sie vermittels einer Berührung anzugraben; sie schritt durch ihn hindurch, und er zog sich zurück wie ein getretener Hund, nur daß er nicht jaulte.

Ich war versucht. Doch wie gesagt, mein Italienisch... - Sie warf nicht, sondern versteckte die Blicke, ich tat's ihr gleich. Also sowas von verloren. Man kann daran wahnsinnig werden, erotisch nicht satisfaktionsfähig zu sein - wäre es nicht zugleich so komisch, so daß man weiß, welch eine schöne Geschichte sowas ergibt, und zwar immer wieder, in jedem fremden Land.

Wir rückten einander sogar näher im Bus; sie setzte sich, ich setzte mich. Sie wandte, auf ihre Buchkopien gesenkt, sich mir zu. Klar, Studentin, ich hatte's mir gedacht. In Deutschland hätte ich sie angespottet: „Meine Güte, jede Zeile highlinern Sie!“ So war es nämlich. Anstelle ihrer Exzerpte später, die quasi das ganze Buch abschreiben würden, wäre es sinnvoller gewesen, es gleich auswenig zu lernen. Ich tippte auf Jura, schon, weil der Bus diese Richtung nahm; aber ich konnte meine Vermutung nicht verifizieren, weil ich vorher ausstieg. Aber ich schaute noch, direkt vor der Galeria, die den Pizzofalcone unterschneidet, ob sie noch mal nach mir sah.

Tat sie nicht, stur das Gesicht, geradezu zickig, hinab aufs Papier. Wahrscheinlich war ich einfach nur uninteressant. Schon komisch, wie uns so etwas lockt.

Ach Kleopatra – nein! sondern Parthenope-selbst, wiedererstanden: afrodite partenopeia.

So weit meine affaire d'amour. Es will mir als eine ihrer Folgen erscheinen, daß heute zunehmend mehr Aphroditen erschienen – Schönheit, die mir zuvor nicht aufgefallen war. Ich bastle vielleicht ein Gedicht.

Mehr, von Gennaro Serra die Cassano etwa, morgen, ebenfalls vom PAN, das ist der Palazzo delle Arti di Napoli; wenn etwas Pan heißt, muß ich hin. Und davon, daß man, beginnt man, diese Stadt zu kennen, sie wirklich auch übern Berg durchschneiden kann; Wege von normalerweise einer Stunde dauern dann nur noch dreißig Minuten. Man darf sich nur nicht verlaufen in den Gassen, sondern muß sicher nach Instinkt gehn.

Vielleicht aber auch übermorgen erst. Es ist sehr viel passiert. Lesen Sie diese Aufzeichnungen bitte als Skizzen für etwas, das werden könnte, Irrealis, das sich auch auffüllen könnte, meinethalben sogar mit einem – wie geht das Wort? ah richtig! - Plot. Nicht alles, weil ich auch (das Wort ist emphatisch gemeint:) leben möchte, kann ich ad hoc zu Festplatte bringen, nicht mangels Willen, sondern Zeit. Und außerdem: Morgen geht es erstmal hinab:

>>>> Notate Napules 4

Notate Napules 2 <<<<

albannikolaiherbst - Freitag, 12. April 2013, 21:51- Rubrik: Reisen

6.56 Uhr:

[Alloggio del Conte, Terrazza.] Vom Morgenspaziergang zu meinem Latte macchiato und ersten Aufnahmen des erwachenden Viertels zurück. Nur wenige Bars haben geöffnet, nach denen ich in den Gassen schaute; manche lassen gerad erst die Blechrollos hinauf. Ausgestorben die Piazza del Mercato, noch, jedenfalls gibt es hier heute k e i n e n Markt. Aber das Leben, zaghaft, beginnt um halb sechs, wenn die kleinen Müllautos kommt, denen im Gefolge Hunde und Scharen von Möven, die sich, jedenfalls schreien sie so, um die Aufmerksamkeit der Straßenfeger in unentwegter Konkurrenz befinden. Als ich das Hotelchen verließ, waren die aber alle schon weg. Statt dessen buhlten die erwachenden Tauben. Dazwischen schneidet immer mal wieder die Säge eines Motorrads. Um acht, schätze ich, wird alles offen sein.

Auch der Flur des Alloggios schläft noch:  Die Madonnen, auf den Straßen in ihren Ecken und Alkoven und Hauswandreliefs, wachen wie der allgegenwärtige Pater Pio. Katholizismus. Gestern noch, das vergaß ich >>>> in meinem gestrigen Abendbericht - lange saß ich an meinem Schreibtischchen und schrieb ihn für Sie nieder; das wird dieser Tage öfter so sein, daß ich den Tag am Abend rekapitulieren werde -, - gestern frühabends war ich noch in der Kirche gewesen, Carmine Maggiore, deren Campanile seine Wandlung aus einem Minarett verrät; des Mittelschiffs gesamte Decke golden.  Aber schon mittags nahm ich mir vor, am Sonntag eine Messe zu besuchen, an ihr vielleicht sogar teilzunehmen. Die heidnische Gläubigkeit dieses Christentums spüren, um zu erzählen davon, nicht nur abseits stehen und schauen und hören. Die ausgeübte Macht und die Hoffnung Hoffnungen, auch: ändert es sich in der neuen, heute jungen Generation? Anders wär es schwer vorstellbar, in Napoli sowieso, der Stadt der Metamorphosen, aber auch, wenn ich die jungen Leute über die Toledo „shoppen“ gehen sehe..., und hier gibt es Clubs wie in Berlin.

Meine Ziele dieses nichts Donars-, sondern Jupiterstags sind vor allem der, auf der anderen Seite des Stadt, Palazzo Donn'Anna, Symbol der Porosität an sich, so Raffaele da Capria, der drin aufwuchs, und dann will ich übern Pizzofalcone streifen, zum Palazzo Serra di Cassano, von dem ich ebenfalls gestern schon sprach. Der Falkenfelsen schaut aufs untergegangene Viertel Santa Lucia hinunter, das sich vorm Castel del'Ovo drängte, bevor Ende des 19. Jahrhunderts die Bereinigung der Elendsquartiere eingesetzt hatte; in die Folklore ging die Gegend erst nach ihrem – quasi - Verschwinden ein: Wehmut nach dem, worunter man aber auch litt.

Fegen, fegen, fegen. Kaum zu glauben, wie viel hier gefegt wird. Mir kamen vorhin Müllautochen entgegen, ihnen voran je zwei Straßenfeger mit einem Gebläse, das verbliebenen Abfall vor sich hertrieb, zu Haufen, die dann aufgenommen werden; die Müllwagen selbst besprühen die Gassen mit Wasser. Das Problem ist die Mülltrennung, die nicht durchgesetzt wird; in den Vierteln, wo man sie einführte, funktioniere sie, las ich, vorzüglich; aber „draußen“ werde alles wieder zusammengeschmissen. Man preßt, was aus der Stadt herausgeschafft wurde, zu Ballen, die endgelagert werden müssen. Das geschieht auf Kampaniens Feldern außerhalb der Stadt; werden diese Ballen verbrannt, werden Giftstoffe frei, die in die Böden sickern. Die Endlagerung wird fast ausschließlich von „il sistema“ besorgt. „Aber dann vergiften wir das Grundwasser“, wendet ein ehrenwertes Mitglied ein, worauf sein, ich sage jetzt mal: Herr: „Mir egal, ich trinke sowieso Mineralwasser.“ So erzählt es Roberto Saviano. Die Felder wurden und werden Bauern abgekauft, die sich gegen die Supermarktketten nicht behaupten können. - Vor den offiziellen, sagen wir: staatlichen Deponien besteht aber eine ganz ähnliche Angst, und sie ist genau so begründet. Man möchte nicht vergiftet werden, daher der Protest.

So, die bereits aufgenommenen Töne auf den Laptop bringen. Rasieren, duschen, dann hinaus. *******Hier aber ist nun alles Paradies:  POSILLIPO.

Es wäre Paradies, bedürfte es nicht nicht nur einigen, sondern vielen Geldes, um hier zu leben. Nahezu der gesamte, ins Meer vorgeschobene Hand ist neapelseitig privat: Villen, Residenzen, die meisten mit steilem, hinunter, Zugang zum Wasser, kleinen Stränden, ins Meer hineingebauten Stegen und, zum Bräunen, Plafonds, und überall der Blick auf den Vesuv im weiten Westen über den in hellstem Blau strahlenden Golf bis nach Sorrent und Massalubrense, und auf Capri „halb“ südlich, mitten darin. Die Deutschen – bei denen ich mir nie klar bin, wen ich eigentlich meine, und was: welches Deutschland also, das von 1848, 1871, 1915, 1945? oder eines davor? den „deutschen“ Staufer, horror et stupor mundi, Federico Secondo, der im Kyffhäuser schläft, nennen die Neaopolitaner „suevo“: „Schwabe“- haben ihre Spuren hier hinterlassen, Villa Thalbach, zum Beispiel, direkt an der via Posillipo, aber schon vorher, die Viale Dohrn als Ehrung für den Biologen des Neunzehnten Jahrhunderts, dem Neapel Wahlheimat war und blieb; von seiner >>>> Stazione Zoologica war gestern schon die Rede.

Posillipo liegt im Osten der Stadt; für das Gefühl ist es Norden, den harten Quartieren des Mercato quasi gegenüber mit einer harten Trennung der beiden großen Stadtbereiche – Hafenanlagen, Mercato hier, Riviera di Chiaia, also der berühmte Golf-Lungomare, und Posillipo dort; der „verbindende“ Teil, das kleine Santa Lucia zu Füßen des Pizzofalcone, ist verschwunden; dort stehen nun die Nobelhotels, und dahinter läuft ein Bürgerviertel und reibt sich am Fels, der tatsächlich, gesamtstädtisch, alles verbindet, der zerklüftete Tuffberg, aus dem die Stadt quasi herausgehauen, in den sie hineingegraben und -gesprengt ist und den sie überbaut hat, als hätte sie über ihre Jahrhunderte die Zerklüftungen gen Himmel wiederholen wollen und wiederholte sie immer noch weiter: die Stadt selbst ist ein Gebirge, nicht etwa liegt sie pur am Hang. Für den Fremden ist es ein Abenteuer, sich ständig neu zu orientieren: imgrunde müßte man mit Höhenkarten spazieren, um allein den Stadtplan zu verstehen. Napoli - neapolitanisch „Napule“ - ist eine Dschungel. Vielleicht ist diese Stadt auch deshalb mir so nah: eine Dschungel mit direktem Zugang zum Meer.

Der Lungomare ist momentan gesperrt; im Februar sind wir ihn noch entlangflaniert. Aber nun wird >>>> der America's Cup vorbereitet, der heute hier beginnt, nach anderen Quellen am 16.; dann jedenfalls sollen die meisten Segelboote hier sein: die schnellsten und größten Yachten der Welt. Selbstverständlich werd ich mir das ansehn, einen Tag vor meinem Abflug. Paßt. Ich kenne jemanden, der neidisch sein wird. Dem muß ich Fotos machen.

Ich habe nach dem „Rettifilo“ - der, so der Volksmund, „Schnurgraden“ -, also dem Corso Umberto I den 140er genommen, der unten durch den Pizzofalcone hindurch in einem nachtschwarzen Tunnel direkt an die Chiaia führt, von dort in weitem Bogen bis nach Mergellina, dem zweiten, vor allem privat und von Aliscafi genutzten Hafen der Stadt, sehr viel kleiner, verschwindend klein gegen den großen, doch edel und teuer, aber auch einfache Fischerboote seh ich am Strand, und von Mergellina aus die via Posillipo den Posillipo hinan; aber kurz nach Mergellina steige ich aus und gehe zu Fuß weiter. Denn der Palazzo Donn'Anna ist schon von weitem sofort kenntlich; man muß nur von ihm wissen:  Doch er ist die erste Begrenzung, die ich hier zu spüren bekomme; von dem, was Raffaele da Capria schreibt, ist nur noch zu ahnen; für ihn war der Palazzo das Sinnbild der von Benjamin und Bloch so genannten Porosität der Stadt: Durchdringung auf kleinstem Raum aller Stände und auch Mentalitäten, gegenseitige Durchdringung von Öffentlichem und Privatem, das neapolitanische „Theater“ - eine gelebte Form, aus dem Volk und seinen Ständen, eines permanenten „Reality TV“s, dessen Part man aber war und ist. Durchdringbarkeit, wie der Tuff durchdringbar ist, aus dem das Gebäude entstand.

Nein, Zutritt verboten Privatbesitz. An den Palazzo degli spiriti ist gar nicht mehr zu denken - wie er ebenfalls genannt ist, weil die ermordeten Liebhaber der hedonistischen Fürstin, die einst darin wohnte, immer noch in ihm spuken; er habe immer ein Schauden gespürt, erinnert sich da Capria seiner Kindheit, wenn er heimkam oder hinausging. Neapel, man darf das nicht vergessen, ist auch eine Stadt der Toten, die für lebendig gelten und hier ein eigenes Ritual in der Anrufung des Purgatorio haben und die man untertage besucht, in den in den Katakomben angelegten zivilen Friedhöfen, die nach wie vor existieren. Man hat ein instinktives Verhältnis zum Feuer, das für Leben gilt wie das Blut.

Aber nichts. Nein. Die zwei Frauen und der eine Mann in der Portière sind hart und lassen sich nicht bereden. Daß ich ein deutscher Schriftsteller sei, der über Neapel und also auch diesen Palazzo schreibe, beeindruckt sie nicht. Nein, ich darf auch keine Fotos machen, wegen der Nummernschilder der im weiten Cortile abgestellten Autos: Man soll die nicht erkennen, wird mir erklärt. Dabei wäre es ein leichtes, von der Straße her mit einem Teleobjektiv gestochen scharfe Aufnahmen zu machen. Logischen Argumenten mag man aber auch nicht zugängig werden. Wie eine Löwin vor ihr Junges stellen sich die drei vor den Palast. Dennoch bekomme ich mit dem Ifönchen ein paar schnelle Bilder hin:  Und gehe weiter. Immer die über dem Steilhang gewundene, sich bald in den Berg einwärts windende Straße entlang, immer aber das Meer im Blick und weitere, wieder weitere Villen, Privatparks, Siedlungen direkt am Meer . Gewundene Treppchen zwischen (Eigentums-)Wohnungen, Enembles, die ihrerseits „porös“ sind, Palmen, der am ganzen Golf ausgebrochene Frühling; ich hab schon einen Sonnenbrand, leicht nur, aber zu spüren.  Und zum Beispiel auch dies hier, es steht zum Verkauf:  Weiß denn niemand für mich den Mäzen? - Wenige Schritte weiter >>>> das Santobono Pausilipon:  Die Straße windet sich weiter und weiter, ich nehme vielleicht besser doch den Bus, stell mich an die Haltestelle, warte, warte zehn Minuten, fünfzehn Minuten. Jemand weiteres, ein älterer Herr, stellt sich dazu. Na endlich. Und bis zur Endhaltestelle, die „Capo Posillipo“ nur genannt ist; um zum Kap zu kommen, braucht es einen Fußmarsch, und um den Parco virgiliano zu erreichen, einen Spaziergang.